Foto de portada: Bob Lightowler

1 de noviembre

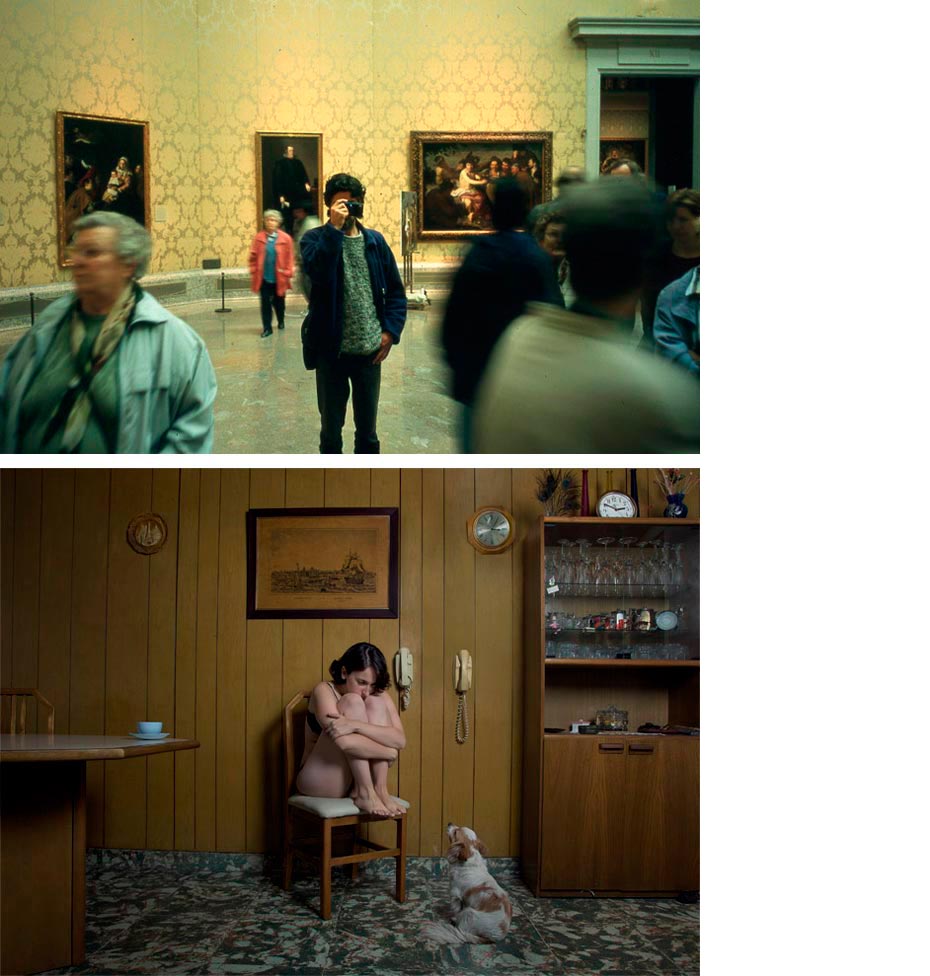

Diego Levy y Pablo Añeli están de vacaciones en Madrid. Es 1998 y Levy tiene el pelo largo con rulos. Visitan el museo del Prado y se ponen a imitar las escenas de los cuadros. Se ríen. Se sacan fotos sacando fotos. En la carpa que está al fondo de las terrazas del Centro Cultural Recoleta, en el fondo mismo del Buenos Aires Photo 2013, cerca de cien personas, entre sillones y almohadones en el piso, se ríen con ellos. Las fotos son proyectadas una tras otra en una pantalla gigante. “Invisible” es la zona de experimentación de la feria, el lugar de lo imprevisto.

—Mirá qué joven era tu papá— le dice alguien a una de las hijas de Levy.

Otra parte de la obra de Levy, la estática, la que se cuelga sobre una pared, está en el espacio Petrobras. Invisible es la cornisa de las galerías. Una no feria donde cerca de treinta fotógrafos de trayectoria comparten su trabajo menos conocido, el lado b que la voz autorizada del curador deja dormir en los archivos personales. También es una propuesta para detener el vértigo y, lejos de los cánones, sentir y pensar desde las imágenes. El acontecimiento es en vivo porque no hay fotografía sin la mirada del otro. Diapositivas –analógicas, sí- de Marcos López, Fernando Carrera, Nora Lezano y Euge Kais son la previa de cada noche. Después, cada día arrancan las proyecciones digitales que son eso y más, mucho más, que fotografías estáticas: hay video, música y un clima que es un signo de los tiempos.

En una época en que nos acostumbramos a que todo sea fotografiable, a que nuestro celular tenga fotos de lo que cocinamos ayer y el noticiero muestre sin cesar los recortes del horror, Eduardo Carrera soñó un Impala, aquel auto con el que los detectives salvajes Arturo Belano y Ulises Lima salieron a buscar el más allá de la poesía en el desierto de Sonora. A su lado se subió Belén Bejarano. En el camino, sumaron dos más al equipo: el productor Hernán Giagante que les abrió las puertas de BsAs Photo y Bob Lightowler, un generador de ideas potenciadoras. En el medio del ritmo vertiginoso –a veces, también aburrido- de esta feria buscan hacer visible, lo invisible. Quizá por eso no hay manera de definir esta experiencia a menos que nos dejemos llevar por los sonidos de la carpa, que envuelven las fotos que un proyector enorme en el medio de la sala dispara luego de anunciar el nombre del autor. Las imágenes, aquí suceden; se experimentan.

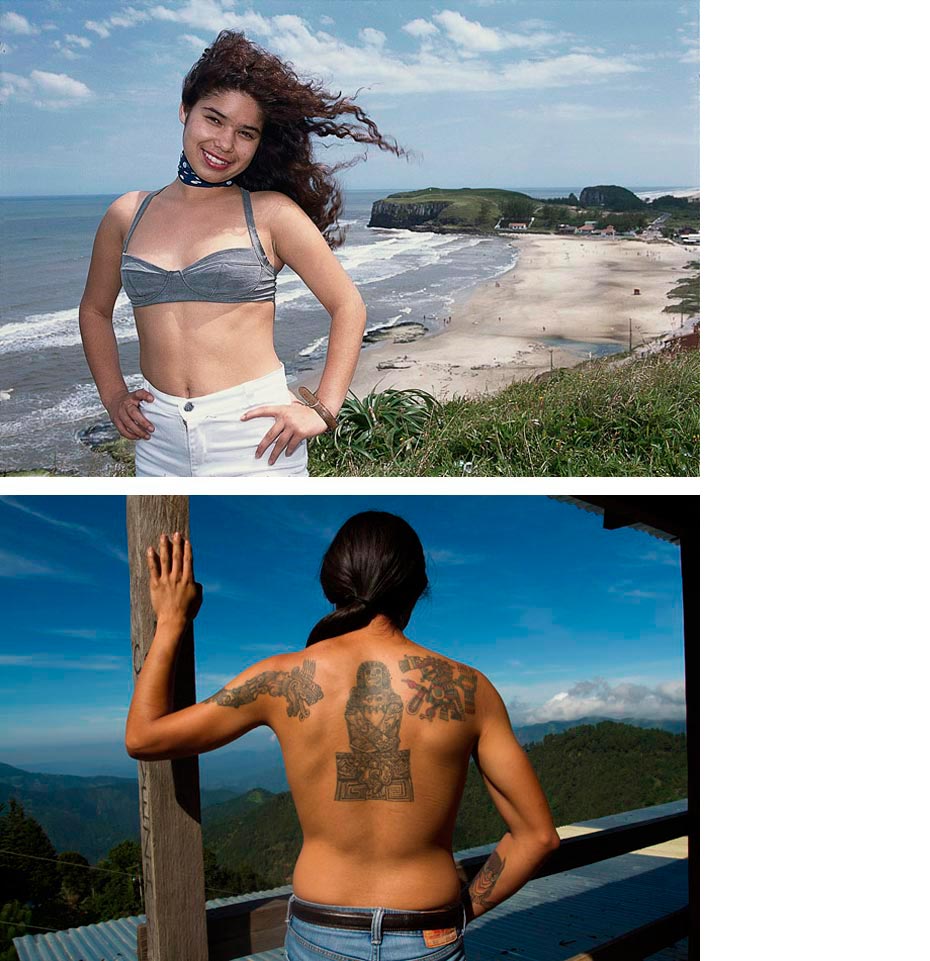

Un rato antes de las proyecciones, Invisible ya había develado su primer secreto para los visitantes curiosos. En una esquina de la carpa, un submundo oscuro, en donde no entran más de ocho personas a la vez, un proyector lanzaba las primeras diapositivas de alguien que después sería Marcos López, el ícono, el famoso. Son las imágenes de una mirada que ya tiene en claro que la ironía del subdesarrollo tiene unos colores, unas poses, una forma única de estar en el mundo. Suena cumbia y una postal de Ipanema se superpone sobre una playa apagada. Una chica le pega uñas postizas muy largas a otra que sonríe. Los creadores de invisible tomaron material no conocido de López, lo editaron y crearon algo nuevo sobre uno de los artistas más visitados.

Aunque el trabajo de Lena Szankay fue de los últimos en llegar, Bejarano y Carrera sabían desde el principio que ella tenía que empezar el viaje. Con música de Eva Shin, su obra “Apofenia, la conspiración del pattern”, es un shock emocional de luces y líneas que devienen formas hasta que algo nuevo surge y moviliza el cambio. El brazo de una chica se deshace de otro que la quiere frenar. El efecto es electrizante. Luces rojas y azules se expanden sobre las caras atónitas del público. Desde un sillón, las autoras miran contentas.

Minutos después, Julio Fuks recorre esa ambivalente creación humana que son las vacaciones, ese momento en que encasillamos el descanso y queremos que el tiempo vaya a contramano, e incluso inventamos guardavidas para que nos protejan. Los muy jóvenes Lihuel González y Gonzalo Maggi nos llevan a pasear por paisajes hogareños que abrazan la delicadeza del mundo: guirnaldas de cumpleaños, empapelados color pastel, portarretratos con gatos sobre un aparador. Martín Estol retrata, en blanco y negro, un auto con un árbol encima, un muelle roto, un pescado: destrucción y un abandono visceral.

En el medio, pasan los trabajos de Jorge Miño, Marcos López y Ezequiel Pontoriero, todos diferentes.

Unas partituras perdidas de Violeta Parra vuelven a la vida en la guitarra de Cecilia Zabala. León Gieco las encontró después de muchos años y las recuperó. Hoy iluminan con sus sonidos una sucesión de fotos que alguna vez sacaron los fotógrafos de la revista XXI, pero que la desidia quiso olvidar hasta que el destino las puso ante los ojos de alguien que las supo reconocer. Ahora volvieron a sus autores. Gracias al trabajo de muchos restauradores, esos retratos de fines de los noventa y buena parte de los 2000 aparecen hoy en pantalla. Fernando De la Rúa y Domingo Cavallo con los ojos corroídos por el efecto de la humedad sobre la película. Una Cristina Fernández de Kirchner muy joven, todavía diputada, posa ante el pedido de un fotógrafo.

2 de noviembre

Alfombras azules ordenan la mayor parte de una de las ferias de fotos más importantes de América Latina, Buenos Aires Photo, sin “f”. Salas blancas con fotos colgadas y un escritorio en el medio. Desde ahí, un curador y sus asistentes vigilan a los que recorren el camino predeterminado. Distinguen al comprador del que solo quiere ver o salir a pasear el sábado a la tarde, porque el día está lindo y por 50 pesos, el costo de la entrada, ves muchísimas fotos. Son más de treinta galerías, un rincón para la dama o el caballero que quiera llevar su propia obra.

Un señor, con el mapa de la feria, señala la terraza y pregunta:

—¿Ahí está Marcos López?

Detrás de él se acerca una pareja de cincuentones. Llegan a la carpa. Ven grupitos de personas acomodados entre sillones, pufs de cuerina blanca y flores. Una mesa en un rincón donde venden sanguchitos, cerveza y copas de champagne. Unos reflectores que están en el piso manchan de azul las paredes y el techo.

—No, acá hay comida nada más— le dice la pareja al hombre, que se va.

El autor más buscado de la feria es, en Invisible, uno más que explora los lenguajes de la época. La rigidez de la sala de exposición típica es expulsada del centro de la escena para provocar una nueva manera de ver imágenes. Invisible está en el límite que señala la falta de un campo que circunscribe lo contemporáneo al orden de un gusto. Detrás de comisarios y curadores, abre la puerta para jugar en el límite y descoloca. Un cut up que Burroughs hubiera disfrutado ver. Si la marea infinita de imágenes anestesia la emoción, ¿cómo conmover hoy?

Marcel Antelo es una mujer alta, su piel morena resalta entre el saco verde esmeralda que la cubre. Sonríe mucho. Sabe que la foto está en un momento particular. Antes de que empiece el evento, repite que lo contemporáneo tiene que ser contemporáneo. No es tautológica. Para ella tiene que estar presente en el lenguaje, los celulares y el multimedia; imagen, sonido y charla. Es decir, el afuera de la galería. Su “hanami”, que por momentos parece una pintura abstracta, es la celebración de la belleza efímera. Cristales de color jacarandá flotan en el aire. Las fotos capturan ese instante en que se vuelven uno con el todo. Energía de luz y vibración.

—Hace tiempo participé en un hanami de jacarandás en Buenos Aires. Hice fotos sin saber para qué ni dónde mostrarlas. A mí me interesa que al otro le pase algo. La sensación de haber vivido eso. No como ahora que pasás y ves, ves, ves y no pasa nada. La foto tiene que encontrar algo nuevo.

No hay mujeres en las fotos blanco y negro de Adriana Lestido, una de las grandes fotógrafas de la Argentina. Su edición adopta la forma de un poema que insiste en contar algo del mundo. La naturaleza es protagonista y nuestra existencia se apropia, crea, destruye. Describe el universo de los hacheros del monte y sus laberintos de maderas.

—Chicas, hablen un poquito más bajo. Se escucha todo—alguien dice por ahí, en la sala oscura.

“Las perras lunas”, de Julieta Escardó; “Tiempo de árbol”, un viaje por el último libro de Marcelo Brodsky; “Miradas perdidas capturadas” por Gonzalo Maggi, esta vez sin Lihuel González; un proyector que apunta al público y la construcción de la imagen por “Otros que no vemos” de M.A.F.I.A.; una crónica de zona sur de Alfredo Srur, que combina el registro de video con el fotográfico; y la “Estrella real” de Marcos Adandía, regalaron instantes a veces urgentes, otros poéticos que, con su honestidad, llegaron a conmover.

Lorena Fernández cierra la jornada con la proyección de “Lista de reproducción”. Plantea un código vitalista, radical, muy distinto a lo que se proyectó previamente. Suena punk rock y un shock de imágenes que celebran el goce de la noche en vivo y la fiesta, esta o aquella, son varias, hasta que se hace silencio, y un registro de video muestra un pogo enérgico, que desborda amor, entrega y disfrute. Sin la música, las imágenes retrotraen a antiguos rituales de comunitarismo pagano. Aplausos.

—Sos grosa— la felicita con una sonrisa una chica que pasa y se pone a charlar con otra sobre lo bueno de lo que acaban de ver. Es el segundo día que viene y mañana va a volver.

Lorena Fernández sale a la terraza del Centro Cultural Recoleta, y queda cerca del Scirocco azul –inspirado en sí mismo- que auspicia el encuentro.

—Tengo una serie de fotos larguísima, con 300 o 400. Acá hay 200. Es mi playlist mental. Funcionan por acumulación, por fricción. Quiero que mi laburo alcance intensidad, esa misma que tiene el pogo. Estas no son fotos para estar colgadas en una sala, quietas. No son fotos, en realidad. Son canciones.

3 de noviembre

Belén Bejarano sostiene una diapositiva y trata de acomodarla. Lo hace con mucha delicadeza pero no lo logra. Tiene en la cabeza todas las intenciones, pedidos, cuidados y permisos de los más de treinta fotógrafos que proyectan a lo largo del fin de semana en Invisible. Alguien mandaba una y otra vez una nueva versión de su video. Diego Levy no se animaba a entregar. “Ustedes editan”, dijo Fernando Carrera y, quizá renegando o jugando por el mote de vanguardista que le endilgaron con justicia en los 90, les dio las diapositivas que sacó hace muchos años: eligió la belleza de lo absurdo de un portón que cae sobre un auto, una mirada seductora, el goce de un bebé en la playa, el festejo de un cumpleaños. A otro le pidieron una versión más corta de su video, pero volvió con 20 segundos menos. Nora Lezano al principio dijo que no, que no llegaba, hasta que un día Bejarano y Carrera fueron a cenar a su casa.

Lezano llega justo cuando en la pantalla alguien aspira merca con un billete. Es una foto de su serie.

—¡Ay, dios mío, no quiero ver! —dice mientras baja la mirada y se va tan rápido como entró. La proyección sigue: la vida atrincherada en la noche del rock deja espacio para un graffiti en la pared, dos cuerpos que se abrazan en una bañera, una cara descansada que desayuna con tostadas y jugo. Fotos que habían sido destinadas al destierro de la publicidad de las galerías.

Euge Kais se entera de que un par de películas suyas se corrieron del marco y se acerca a la sala de diapos.

—Una birra 30 pesos es un afano, no da. Traje un fernecito para aportar a la causa—dice Kais.

Lezano vuelve aunque todavía no se saca la campera. Improvisa con Kais la barra clandestina y la esconden debajo del proyector. Se van; el rumor se corre rápido.

Al rato, Marcos López se asoma a husmear qué hicieron Carrera y Bejarano con la caja repleta de diapos que les había dejado, pero se va enseguida, preocupado porque su mujer se le quedó en otro lugar de la carpa, ¿la habrá encontrado?

“Ola”, la serie de diapositivas de Euge Kais, toma por asalto la sala y no queda otra que nadar con ella en Mar del Plata, junto a una multitud anónima que se abraza para limpiarse de las obligaciones del año. La diapositiva arrastra como la marea más hipnótica; hasta tiene marcas de sal encima. La celebración del agua lleva el sonido de la orilla que empapa el cuarto de proyección.

Afuera, los chicos de M.A.F.I.A., que además de proyectar sábado y domingo, sacan fotos de lo que está ocurriendo, están contentos, pero no terminan de entender cómo llegaron sus trabajos ahí. Hace poco más de un año que las imágenes de este grupo de fotógrafos independientes estalló en las redes sociales tras los cacerolazos. Ahora, camisa hawaiana y micrófono pegado a la boca, el crítico cultural Daniel Molina deslizará que Carrera y Bejarano salieron al encuentro de un clima de época. Como cada noche antes de las proyecciones, celebra que el arte es posible porque el mundo nos resulta imposible.

Apenas alcanzan los minutos para que se iluminen las series de Lihuel González y Estefanía Landesmann. Una batería recalentada, un cable que no conecta: un proyector que no proyecta. Vuelve la conexión y el escritorio de la computadora del operador se revela en pantalla grande. Carrera entrevé el abismo, por unos segundos imagina que sigue un video del bautismo del hijo del técnico o fotos porno. El fotógrafo Maxie Amena improvisa unos acordes de Pink Floyd con la guitarra que tenía preparada acompañar su obra visual. La mayoría de las miradas vuelven a los celulares, confiadas. Alguien fotografía al técnico que sigue en su pelea con el proyector. Una chica posa con una cerveza en la mano para otra foto.

Sentado en uno de los sillones blancos, concentrado, Maxie Amena organiza las fotos que tiene que mandar a La Nación para ilustrar unas notas. Es reportero y nunca antes se había animado a hacer un trabajo personal, íntimo. Dice que el formato vernisage no le parece tan efectivo. Lo audiovisual, en cambio, “te deja meterte en la narrativa y estás obligado a verlo”. Su trabajo, “Rapto de vigilia”, cuenta, es la construcción de una utopía: una isla que se llama vigilia y el derrotero del ser a través de sus diferentes topografías.

—Nadie del diario me vino a ver— cuenta, tratando de explicar esa eterna disyuntiva entre el arte comprometido, el arte realista y el arte por el arte.

Ahora, su obra, el extracto de un sueño, empieza a tomar forma y Amena vuelve a la guitarra, esta vez a cantar algo propio, singular, entre espacial y visceral.

Cuando tenía 14 años, Gian Paolo Minelli sentía que en la ciudad de Suiza, donde vivía no pasaba nada. Las películas y videos sobre el Bronx lo desvelaban. Aprendió a bailar breakdance y a esquivar a los policías que lo echaban. Aunque tiempo después dejó de hacerlo y se enamoró de la foto. Aquella experiencia es la que alimenta las preguntas que configuran sus imágenes sobre la ciudad en soledad o las clases que durante muchos años compartió con los jóvenes de la zona sur de nuestro país. Y es lo que revela la proyección de su lado b.

A Clara, la novia de Bob Lightowler, no le gusta que le saquen fotos. Sin embargo, lejos de Buenos Aires, en Barcelona o Alemania, el Skype la encerró en un marco y Lightowler lo capturó: ahora todos la vemos. Santiago Porter señala los tótems modernos que respiran historia. Evita y Juan Domingo Perón decapitados, un cañón monumento a la Virgen de Luján, un cementerio de autos. Esteban Pastorino, la segunda parte de M.A.F.I.A. y Martín Bonetto cierran el trayecto.

El crítico cultural Daniel Molina lo había advertido: “Verán varios proyectos que reúnen imágenes y sonidos. Todos son diferentes entre sí, pero ya verán que los recorre un mismo aire de época. Vistos en conjunto, los 30 ensayos de Invisible nos ofrecen una panorámica de lo que somos hoy”. Muchas personas comentaron que Invisible había sido el centro de la feria. Varios lo describieron como una ventana oblicua y poderosa que permitió mirar más allá de la asfixia, de cierta sensación de sin salida provocada por la sobresaturación; un gesto de resistencia reflexiva y viva ante la espectacularidad como lugar común.

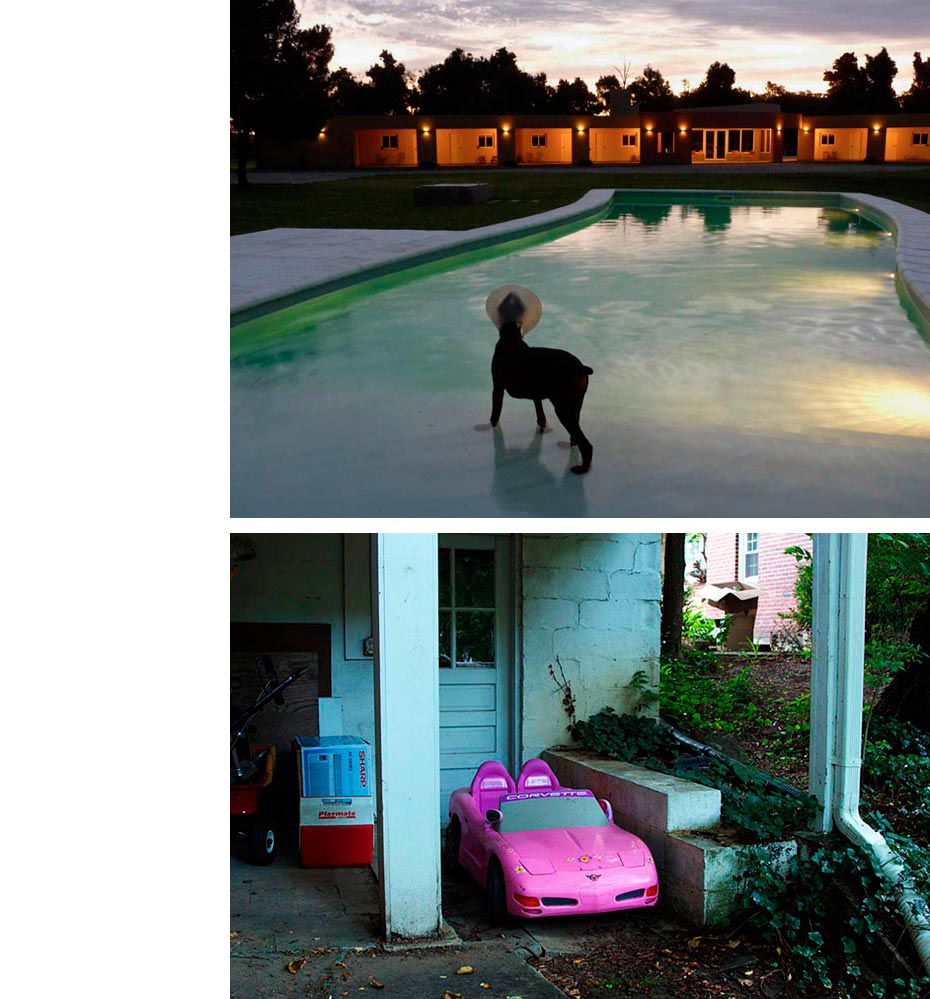

* Las fotografías incluidas en dípticos pertenecen a los trabajos de Marcos López, MAFIA, Julio Fuks, Lena Szankay, Diego Levy y Lihuel González, en ese orden.