Nadie sabe qué llevan. Y nadie pregunta. Corren bajo el sol como insectos nerviosos. Van con bolsos medianos, grandes y pequeños que cuelgan de los brazos o cargan sobre los hombros con las espaldas encorvadas. Con mochilas y riñoneras. Hay cajas de cartón viejo y cajas de colores que cargan, arrastran o empujan. También botellas, bidones y barriles. Bolsas de todo tipo. Hay una mezcla de lenguas que zumban como moscas de Babel. A ambas orillas del río Maroni, se gritan unos a otros en holandés, en francés, en portugués, en sranan tongo y otras variantes de creole. Así también suenan por lo bajo los regateos y los secretos.

Por encima, los motores con su ronquido filoso empujan los botecitos. Van y vienen de una costa a la otra. De un lado los barqueros reciben todo, cobran en euros o dólares surinameses y hacen cruzar a los viajeros. Los doce minutos que separan Saint Laurent, en el lado de Guayana Francesa, de Albina en el lado de Surinam, son una pausa lenta entre los dos hormigueros. Albina casi no tiene costa: después del agua empieza una elevación de tierra y piedras. Una hilera de camionetas y combis con puertas y baúles abiertos espera como si fueran a salir volando. Al llegar a Surinam uno puede caminar doscientos metros a la izquierda, donde está el control de aduanas, o simplemente seguir de largo y entrar al país con lo que sea que traiga.

Cruzamos con Rudja en uno de los botes. Mi compañera de viaje saca fotos en silencio. El barquero no nos dirige la palabra. No hacen preguntas y no ven nada, sin importar a quién lleven. Observo el movimiento y repaso las historias que hemos escuchado, los informes que hemos leído, las noticias que tenemos sobre lo que ocurre del otro lado.

La Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado, con sede en Suiza y financiada por el gobierno de Estados Unidos, advierte que “Surinam se encuentra entre los puntos de tránsito preferidos para la cocaína enviada desde América Latina a Europa y supuestamente sirve como centro de distribución” y que “el tráfico de armas está estrechamente relacionado con el tráfico de drogas y es probable que sea facilitado por los mismos actores, incluyendo miembros del antiguo Gobierno”.

El agua marrón sobre la que navegamos fue arruinada por el mercurio que usan los mineros para separar el oro de las rocas y sedimentos. Nadie sabe cuántos son, pero se habla de unos veinte mil, entre brasileños o cimarrones; operan organizados en bandas escondidas en la selva. Exploran y extraen en sus propios pequeños cráteres, o rondan los terrenos de las grandes mineras industriales, como la china Zijin o la canadiense Iamgold. Los llaman garimpeiros. Es frecuente que se roben entre ellos o terminen enfrentados con las fuerzas de seguridad de las grandes empresas. Han muerto decenas en tiroteos y derrumbes. El más grave ocurrió en noviembre de 2023 en el poblado de Brokopondo. Allí quince garimpeiros fueron sepultados: se desmoronó la ladera de una montaña en la que habían empezado a trabajar una veta de oro.

Dos días después del derrumbe en Brokopondo, el vicepresidente Ronnie Brunswijk fue a recorrer la zona y dijo que “es inútil hablar con los buscadores de oro”. Brunswijk, un cimarrón enorme, de biografía rocambolesca. Fue guardaespaldas del ex presidente Desi Bouterse en los ochenta hasta que lo traicionó por diferencias políticas. En los noventa fundó el Jungle Comando y combatió desde la selva durante los años que duró la guerra civil. Después fue condenado por narcotráfico, jugó al fútbol en el club Robinhood de Surinam y fundó el Partido de la Liberación General y Desarrollo (ABOP), con el que se alió al actual presidente Chan Santokhi, ex policía y líder del Partido de la Reforma Progresista (VHP).

Santokhi y Brunswijk llegaron al gobierno con suerte. Confirmaron la existencia de reservas de petróleo de calidad por más de 7.000 millones de barriles. En la vecina Guyana, un hallazgo parecido dos años antes catapultó la economía y la convirtió en el país que más crece en el mundo: el FMI calculó un crecimiento del 42.8% para 2024. Es un número abismal si se compara con las proyecciones de las grandes potencias para el mismo período: China crecerá un 4.8%, Brasil un 2.5%, Estados Unidos un 2%, Rusia un 1.5%. Desbordada por su excéntrica realidad, en Surinam sueñan con un futuro parecido.

Cuando la proa del bote se entierra suavemente en el suelo de Surinam pegamos un salto con Rudja, y subimos la cuesta de tierra dispuestos a conocer lo que ocurre por aquí. El barquero mira para otro lado.

***

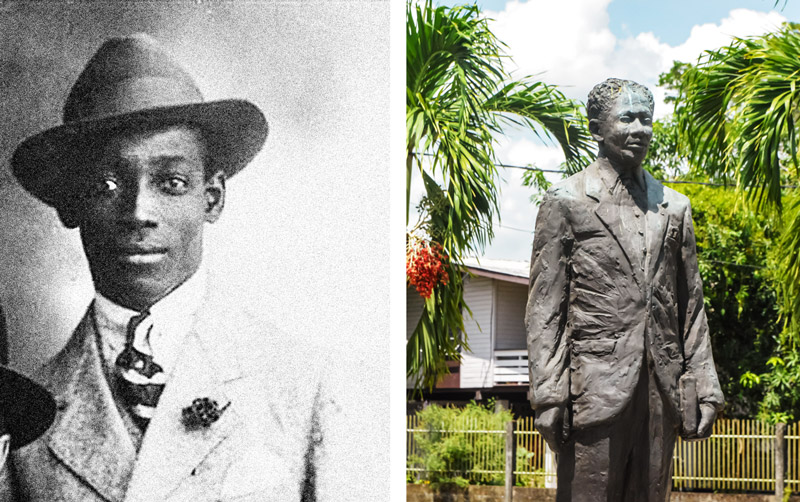

Al cuerpo de Anton de Kom lo arrojaron a la fosa común de un campo de concentración en Brandemburgo. Había muerto de tuberculosis, en abril de 1945, a los 47 años. Llevaba ocho meses prisionero. Los nazis lo habían capturado en un hotel en La Haya, donde escribía artículos en la clandestinidad para un periódico de la resistencia holandesa.

De Kom era un enemigo solitario de los nazis, los fascistas y del poder colonial en general. Diez años antes había publicado Wij slaven van Suriname: Nosotros, esclavos de Surinam. Fue el primer libro que contó la historia de su país desde la perspectiva de los pueblos afro. Casi nadie lo leyó entonces.

Hijo de un esclavo liberto, De Kom se recibió de contable en la escuela y abandonó Surinam muy joven. Trabajó en una empresa de caucho en Guyana británica y luego en compañías de tabaco y café en Holanda. Fue bailarín de tap y poeta. En Europa se vinculó al Partido Comunista y empezó a rumiar sus anticoloniales recordando su pasado familiar. Volvió a Paramaribo en 1930 a visitar a su madre enferma y, al reencontrarse con la realidad de la colonia holandesa, decidió escribir su libro y agitar movilizaciones contra los representantes locales del gobierno de la metrópoli. Terminó preso y deportado a Holanda. Salió al poco tiempo y cuando los nazis invadieron el país, se unió a la resistencia. Se dedicó entonces a escribir escondido hasta que lo capturaron, lo dejaron morir y lo arrojaron a la fosa.

Por muy poco tiempo, Anton de Kom se perdió de ver los primeros pasos de Surinam hacia su independencia. Impulsada por el cambio de clima en la posguerra y para liberarse de los costos que significaba mantener un territorio que les daba muy pocos beneficios, Holanda cedió la autonomía parcial: permitió elegir un parlamento para tomar decisiones de política local y mantuvo el control sobre defensa y relaciones exteriores.

En 1949, cuando los surinameses votaron por primera vez para elegir miembros del parlamento, se organizaron los partidos políticos. No estaban orientados por ideologías sino por su origen étnico: los javaneses e indostánicos armaron el Partido Musulmán, los afrosurinameses el Partido Nacional, los indosurinameses el Partido Hindustani Unido, mientras que un resto de población china, católica y algunas personas de piel clara formaron el Partido Progresista. Esas diferencias se mantienen aún en el siglo veintiuno. Pero en el siglo veinte los unió la voluntad de dejar de ser una colonia europea.

–Empezaron a haber muchas fricciones–nos cuenta el historiador Eric Jagdew en su despacho de la universidad, una sala con paredes marrones, un solo escritorio y ningún adorno –. Especialmente había descontento con la política exterior de los holandeses, que en los 60 apoyaban el apartheid en Sudáfrica y resultaba algo inaceptable para la población aquí. En ese momento aparecían los movimientos revolucionarios en el Caribe. Y en el 63 se cumplieron cien años de la emancipación. Todo eso abonó un clima en el que se empezó a hablar de independencia. Como un intento de calmar a la población, los holandeses construyeron esta universidad, que se inauguró en 1968. Pero no fue suficiente. Ya Guyana se había independizado de los británicos y aquí era inminente.

A fines de los 60, los primeros estudiantes de la universidad encontraron la obra de Anton de Kom, que al principio circuló en copias mimeografiadas hasta que una editorial local lo reeditó en 1971. Aparecieron fotos con su imagen: un cimarrón fino y elegante, con traje, sombrero de lado y aire circunspecto. Académicos, políticos y líderes del movimiento independentista lo rescataron del olvido; lo convirtieron en una figura emblemática. No tenían próceres propios.

Los líderes de los partidos indosurinameses y afrosurinameses firmaron un acuerdo y declararon la independencia en noviembre de 1975, sin tumultos ni violencias. En Amsterdam sintieron que era una oportunidad. Casi nada había en Surinam que fuera de valor: el petróleo del que ya se hablaba no estaba en condiciones de ser explotado, la minería del oro no estaba desarrollada y la bauxita, que se vendía a Estados Unidos para la industria del aluminio, había empezado a bajar de precio. Los holandeses soltaron Surinam sin dudas ni rencores.

Para Jordan Ferrier y Henck Arron, los fundadores del Partido Nacional que se pusieron al frente del nuevo país, no fue fácil gobernar en esa soledad. Eran un pedagogo y un ex empleado bancario puestos a manejar el Estado aún por armarse.

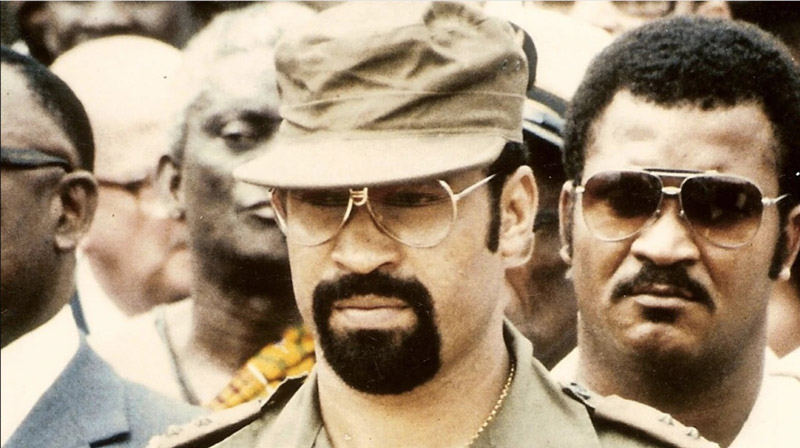

Les ganó la desconfianza popular: durante su gobierno 40 mil personas dejaron el país para irse a vivir a Holanda. La bauxita perdió importancia en el mercado internacional y el joven país pronto entró en una crisis económica y social. Entonces aparecieron los militares. Desi Bouterse, un general treintañero que usaba barba, candado y anteojos con marcos dorados había vuelto a Surinam después de formarse en Holanda y durante el proceso de independencia ayudó a armar el ejército nacional. En 1980 encabezó el grupo de 16 generales que derrocaron al gobierno de Ferrier y Arron. Tomaron el poder.

Los militares no tenían ideología ni ambiciones claras. Se enfrentaban entre ellos, cambiaban de autoridades con frecuencia e imponían la autoridad a fuerza de ley marcial y violencia. Fueron aliados de la Cuba de Fidel y de la dictadura militar de Figueiredo en Brasil. De Cuba porque se reconocían anticoloniales y nacionalistas. De Brasil, porque invirtió dinero, con la expectativa de disminuir la influencia cubana:

–Brasil entró impulsando tres líneas en Surinam– explica el profesor Jerome Eggers, que conversa con nosotros en el despacho de Jagdew –Invirtieron en telecomunicaciones, en equipamiento militar y en cultura: se empezó a enseñar portugués y empezamos a recibir sus canales de televisión. Al poco tiempo éramos todos fans de Xuxa.

Pero para entonces, el resto del mundo les había dado la espalda, después de un crimen que el gobierno nunca pudo sacarse de encima.

La noche del 8 de diciembre de 1982 Bouterse mandó a fusilar a quince dirigentes opositores. Entre los condenados a muerte había cuatro periodistas, cuatro abogados, dos empresarios, dos docentes universitarios, dos militares y un líder sindical. Eran parte de la elite bienpensante de Surinam, y sus muertes oscurecieron la reputación de los generales. Ferrier y Arron recibieron el repudio internacional por distintas violaciones a los derechos humanos.

En esos mismos años fueron los propios militares los que recuperaron la figura de Anton de Kom y bautizaron con su nombre la universidad fundada por los holandeses como símbolo del anticolonialismo.

***

La ruta Indira Gandhi es un camino gris de dos carriles que corta la selva. Vamos por ella en un Toyota blanco destartalado, que tiene el volante a la derecha, como todos los autos en Surinam. Avanzamos por el carril izquierdo. Maikel, el guía que nos recomendó un contacto para que nos llevara a Brokopondo, es un sesentón menudo y cabezón. Como si nada habla cinco idiomas: inglés, hindi, holandés, sranán tongo y español. Algunas palabras las inventa:

–A la gente indiana no le gusta trabajar– sentencia apuntando con el dedo a la selva –Sólo le gusta tomar cerveza y estar en la hamaca.

En el índice y el anular de la única mano con la que maneja el volante le brillan dos anillos dorados. La ventanilla abierta y el viento caliente en la cara. Adelante, a su lado, va Rudja en silencio, intentando hacer fotos del camino. Queremos llegar a uno de los sectores donde están las minas ilegales de oro. Maikel dice que si nos acercamos lo suficiente, es posible que los encontremos a la vera del camino. Y mientras, nos va señalando lo que vemos. Dice indianos para hablar de los nativos indígenas, que están dentro de la selva y a veces se ven desde el costado del camino. Y nada tienen que ver con los que vinieron de la India, como sus abuelos:

–La gente de la India vino por contratos de trabajo– nos explica –Los africanos no, esos venían como esclavos.

Es que ahí radica la gran rivalidad que atraviesa toda la región de las guyanas entre hindúes y afros. Los hindúes son el 27% de la población de Surinam. Hay un 21% de cimarrones, descendientes de antiguos esclavos liberados, un 15% de criollos afrodescendientes. Los pueblos originarios no llegan al 4%. Luego hay un 13% de javaneses y un 2% de chinos, que son pocos, pero importantes:

–Los chinos se nos llevan todo– dice Maikel –Se llevan el oro y la madera que hay aquí. Después hacen el mueble y nos venden más caro. Ese trabajo se lo hacen los africanos. Para eso sí sirven los africanos.

Parece que Maikel no quiere a nadie, hasta que paramos en un puesto de comida:

–Es buena la comida javanesa– dice.

Comemos un pescado frito y seco cortado en tiritas sazonadas como para destapar narices, acompañado con yuca y pepino. Se llama bami. Lo bajamos con agua. Después seguimos viaje y pasamos por el pequeño Aeropuerto Internacional Johan Adolf Pengel, bautizado en honor a un viejo líder del partido hindú de la década del sesenta. Aquí los aviones tienen pocas y extrañas conexiones: el vuelo más frecuente va y viene a Ámsterdam y luego hay otros que van y vienen una o dos veces por semana: a Georgetown, capital de Guyana; a Aruba, Curazao y Panamá hacia el Caribe; y a la ciudad brasileña de Belem, hacia el este.

En el camino vemos carteles de publicidad escritos en hindi, en chino, en holandés y en inglés. Un banco. Una financiera. La cerveza Parbo. Un anuncio enorme de un perfume que dice Borgoe. Gold in a bottle. La obsesión con el oro llega a inventarle un aroma. A un lado y al otro, la selva.

Maikel se detiene a un costado donde hay un claro de árboles tumbados. Nos explica que antes se podían ver a los garimperos desde la ruta, pero que cada vez más se van adentrado en la selva, a medida que agotan el oro que sacan del suelo. El sol ya cruzó el cenit y no nos quedan más de dos o tres horas de luz. Decidimos meternos con Rudja. Maikel no quiere.

***

La historia de Santokhi y Bouterse se cuenta de a dos, casi como un baile.

El nombre de pila de Santokhi es Chandrikapersad. Le decían Chan. Chan Santokhi. Después de estudiar cuatro años en la Academia de Policía de Holanda, volvió a Surinam en 1982, a los 23 años. Su carrera policial fue en ascenso mientras en el país se desplegaba la guerra civil entre el gobierno militar y los comandos guerrilleros de la selva: pasó de inspector en barrios residenciales de la ciudad a director de Investigaciones Criminales en 1989. Cuando se firmó la amnistía y volvió la democracia, Santokhi llegó a Jefe de Policía. En 1991 impulsó una investigación por los Asesinatos de Diciembre y así empezó a granjearse su fama. Tenía una presencia extraña, como de escarabajo: un torso grande con brazos y patas flacas. El rostro serio, de pelo negro y duro. Le decían El Sheriff. Durante más de quince años empujó en soledad la causa de los Asesinatos de Diciembre, con jueces que rechazaban sus pruebas para construir un caso y testigos intimidados. En 2005 llegó el presidente Ronald Venetiaan lo nombró ministro de Justicia y ahí dio las órdenes: el juicio empezó en 2007. El principal acusado era el ex jefe del gobierno militar.

El nombre de pila de Bouterse era Desiré. Le decían Desi. Desi Bouterse. Junto a él, otros 25 mandos militares de distinto rango fueron acusados por Santokhi. El juicio se extendió durante doce años con un sinfín de parates y demoras. La sorpresa fue que en 2010, en plena investigación del crimen, Bouterse se presentó como candidato a Presidente, al frente del Partido Nacional Democrático (NDP), la primera organización política multiétnica de Surinam.

Bouterse logró estabilizar la economía – en parte gracias al aumento del precio internacional del oro que se convirtió en la principal exportación –, estableció un sistema de salud universal, el salario mínimo y un plan nacional de pensiones. Pero el juicio en su contra siguió y en 2019 fue condenado a veinte años de prisión por su responsabilidad en los asesinatos de 1982.

No fue su primera condena: un tribunal holandés lo había condenado por tráfico de cocaína en 1999, pero no podía ser extraditado desde Surinam. Como apeló la condena por los Asesinatos de Diciembre, su prisión permaneció en suspenso.

***

–¿Have you seen the damage?

El profesor Denis Wip casi que susurra la pregunta. Como si fuera un secreto, o algo de lo que no deberíamos hablar. Quiere saber si hemos visto el daño. Nos clava la mirada por encima de sus lentes, con el mentón sobre el pecho, mientras se acomoda en la silla de su laboratorio. Es un flaco altísimo, que usa barba blanca, boina gris y una camisa mangas cortas con estampado juvenil. Y sí. Hemos visto el daño. Pero necesitamos su ayuda para comprender.

Abrimos la notebook en su laboratorio, donde ha sido profesor de física durante más de cuarenta años. Le mostramos las fotos que sacamos cuando nos internamos en la selva, mientras relatamos el recorrido y lo que pudimos ver.

Le contamos al profesor Wip que esa tarde bajamos con Rudja por un pastizal que bordeaba la ruta para seguir el rastro de la destrucción. Entramos solos porque nuestro guía no quiso acompañarnos y se quedó en el coche. Cuando empezamos a caminar se abrió ante nosotros un terreno repleto de troncos rectos, grises y muertos, clavados verticales en la tierra seca. Restos de árboles sin copa, con los brazos amputados.

–Lo que hacen es deforestar primero– nos explica el profesor Wip mientras ve las fotos en nuestra computadora –Quitan los árboles, dejan algunos y después llegan con excavadoras a remover el suelo.

Pasado el campo de árboles muertos llegamos a un gran terreno completamente desmontado. El suelo había pasado de ser arbusto a tierra y luego a una superficie anaranjada y pastosa, donde se nos enterraban los pies a cada paso que dábamos. Rudja se ayudaba con una larga rama que hundía y sacaba del suelo para apoyarse y avanzar. Yo confiaba en mi equilibrio. Era como caminar sobre una torta. Aparecían, como salidos de la tierra, hileras de bidones abandonados que habían cobrado el mismo color de la tierra:

–Van limpiando el terreno y comprobando dónde hay una línea de oro– nos explica el profesor Wip –Hay gente muy capacitada. Los brasileños pueden saber metiendo las manos en la tierra y observando. Después hay gente que viene con sensores de metal. Y entonces empiezan a cavar. Remueven la superficie del suelo y luego usan electricidad, que generan con gasolina, para bombear agua y ablandar la tierra. Así forman los cráteres y remueven todo en su interior. Allí están las partículas de oro, mezcladas con los otros minerales en el suelo. Y eso se separa con el mercurio, que es lo que nos está envenenando.

De tramo en tramo, se abrían ante nosotros los grandes cráteres en el suelo donde quedaron formadas lagunas marrones. Pantanos envenenados donde ya habían sacado todo lo que pudieron y siguieron la marcha:

–Por cada kilogramo de oro extraído se utilizan aproximadamente tres kilogramos de mercurio– explica el profesor Wip –Este metal tóxico ha contaminado la tierra, el agua y el aire. Y se ha metido en la cadena alimenticia. Lo comen los microbios, luego los peces pequeños y eso pasa después a la gente y los animales. Provoca daños en los riñones y en el cerebro, y también malformaciones genéticas. Estamos respirando el mercurio en la ciudad, porque lo que sacan del interior lo venden en los negocios de la capital donde queman el oro para purificarlo más, también usan mercurio y eso sale por unas chimeneas que llevan los gases tóxicos al aire.

Le mostramos una foto de una pala mecánica que vimos en el horizonte, cuando finalmente encontramos movimiento. Nos habíamos internado unos mil metros desde la ruta, siguiendo el rastro de destrucción. Estábamos solos. Rudja se había quedado atrás y seguía sacando fotos en silencio. Yo avancé hasta el borde del cráter para intentar ver qué ocurría en la excavación.

–Eso es tierra de nadie– nos dice Wip –No hay policía para controlar esta actividad en el interior. No la quieren controlar, el oro que sale de ahí les sirve. Va a las tiendas del centro y de ahí se vende al propio gobierno que lo exporta. Por eso dejan hacer. Hay bandas armadas que no extraen y directamente se roban entre sí y tampoco las controlan.

La tarde que estuvimos en Brokopondo me paré a observar desde el borde del cráter hacia el otro lado. A unos cien metros emergió un hombre. Un cimarrón que había estado auscultando la tierra removida por la pala mecánica. Me vio parado frente a él, observándolo en silencio. No pareció llamarle la atención la presencia de un hombre blanco, con ropa de ciudad y mochila en el borde de la excavación. Estiré el brazo queriendo improvisar un saludo, en un gesto entre amistoso y estúpido, sin saber del todo frente a qué nos encontrábamos.

Del otro lado del cráter el hombre me miró un segundo, inexpresivo. Ni sorpresa. Ni miedo. Ni duda. Se dio vuelta, ignorándome. Volvió a lo suyo. Era como si ni él ni nosotros estuviéramos allí.

***

Una noche cenamos con Edward Lee, un especialista en marketing que tiene una revista sobre actualidad y economía y forma parte de una red de empresas pequeñas y medianas de Surinam. Edward resume en su cuerpo la multiculturalidad del país: padre chino, madre india. Su esposa es mitad holandesa mitad india.

–Y nuestros hijos son surinameses– me explica– Nosotros vemos una sola cultura. Si hay discriminación, es de clase. Un hombre negro, por ejemplo, puede ser respetado si tiene dinero y un alto estándar social.

Nos habla de los chinos: aunque son el 2% de la población, controlan casi el 70% del comercio con sus supermercados, restaurantes y negocios de venta minorista. Y también están muy involucrados en la obra pública. Por eso no es extraño ver en Paramaribo grandes edificios en construcción con carteles inentendibles, escritos en letras chinas.

Las obras chinas aparecen incrustadas en medio de una ciudad donde se mezcla la arquitectura colonial holandesa con edificios de madera, y una gran cantidad de templos de distintas religiones, entre los que predominan coloridos templos hindúes, sinagogas y una gran catedral católica. En la capital viven 237 mil personas. Algo más de un tercio de la población del país. Paramaribo vive de espaldas a la selva, aquella tierra de nadie y sin control, de la que nos habló el profesor Wip, que cubre el 90% del territorio.

Edward Lee advierte que Surinam está en un punto de inflexión, con la expectativa de que el petróleo pueda cambiar la matriz productiva del país:

–La minería sigue siendo nuestra actividad principal, pero es un área donde la corrupción es difícil de controlar. Ahora con el petróleo y el gas vamos hacia una economía que estará en auge. Casi 20 mil millones de dólares estarán llegando en 5 a 10 años. Podríamos cambiar nuestro lugar en el mundo.

***

Después de acusarse e insultarse en cuanto discurso público aparecieran, Buterse y Santokhi se enfrentaron en las elecciones presidenciales de 2020. Santokhi había ocupado una banca en la Asamblea Nacional como líder del Partido de la Reforma Progresista (HVP). Aunque lideraba un partido de núcleo duro hindú, obtuvo la mayoría de los votos y ganó la presidencia.

El 15 de julio de 2020, en una ceremonia al aire libre en la Plaza de la Independencia, Bouterse le colgó la banda presidencial a Santokhi. El lugar estaba vacío por la pandemia y los viejos enemigos llevaban los rostros cubiertos por barbijos, como bozales.

Uno y otro tuvieron suerte diferente.

Santokhi se sentó a la mesa con los directivos de la compañía francesa Total Energies - la cuarta petrolera más grande del mundo, con operaciones en 130 países - para empezar la extracción de petróleo que promete cambiar el destino de Surinam. Articulará con la local Staats Oil y confirmó el inicio de la extracción para 2028.

Bouterse sufrió la derrota definitiva cuando la Corte de Justicia confirmó su condena a 20 años de prisión por los Asesinatos de Diciembre. En 2023 se fugó sin dejar rastro.

Santokhi todavía lo busca

***

La última mañana en Paramaribo Rudja intenta fotografiar uno de los negocios de compra y venta de oro en el centro. Ni bien apunta con la cámara desde la vereda del frente, se abren las puertas y sale atolondrado un guardia flaco y con rastas, en bermudas, ojotas y remera. El toque de distinción se lo da una itaka negra y reluciente que cuelga del hombro con una correa. Solo le entendemos cuando dice no, no, no. Habla en holandés, pero el no es casi idéntico en todos los idiomas. Intentamos contestarle en inglés, pero él le arrebata la cámara a Rudja y se asegura de que borre las fotos. Lo tranquilizamos, pedimos disculpas con las manos. Nos vamos.

Nos sentamos a tomar una cerveza para calmarnos después del susto y Rudja, que habla poco, me hace una confesión. Nos conocemos hace apenas unos días, cuando acordamos hacer parte del recorrido juntos por recomendación de un colega en común. Una de las pocas cosas que sé de ella es que nació en Cayena pero vive en el pueblo brasileño de Macapá. Sé que escribe y toma fotos sobre temas ambientales y de derechos humanos. Ahora me cuenta, como si fuera una cosa al pasar, que se crió en una garimpa:

–Mi padre era brasileño y a fines de los setenta se fue a la Guyana Francesa. Primero fue pescador y después se fue con los buscadores de oro. No sé si alguna vez trabajó en minería ilegal. Estuvo un tiempo en una garimpa que tenía concesión de unos alemanes. Con el mismo sistema que trabajan ahora. Mis hermanos y yo nacimos y crecimos allí. Vivíamos en una pequeña casa en un pueblo creado en medio del bosque para los mineros y cada semana llegaban alimentos y suministros a través de helicópteros. Era un ambiente de trabajo normal, con muchos brasileños y personas de varias nacionalidades. Después mi padre tuvo un enfrentamiento con un policía que lo hostigaba, y nos llevó de vuelta a Brasil. Pero para mí la minería nunca fue un lugar violento o peligroso y en ese momento era solo mi hogar.

Rudja, que viajaba en silencio, dice mucho cuando se despacha con su historia. Yo me quedo anonadado ante la naturalidad de las cosas.

Pienso en el circuito que mueve el oro en Surinam, que se extiende en la Guayana Francesa y al resto de la región. Parece formar parte de un acuerdo tácito que acepta la deforestación, la contaminación, las enfermedades, la criminalidad y las muertes. El petróleo parece conjurar la esperanza de un porvenir diferente, pero también sus amenazas.

Me preparo para seguir viaje hacia Guyana, el espejo donde se miran los surinameses y que parece enviar un mensaje desde el futuro: en el país que más crece en el mundo han aparecido nuevas crisis y problemas por la increíble llegada de dinero, de empresas y gobiernos que empiezan a rondar la zona.Antes de seguir, vuelvo a las páginas del libro de Anton de Kom, que hace casi noventa años escribía: “La verdadera prosperidad de nuestro país sólo se alcanzará cuando todos los surinameses, sin distinción, sean dueños de su destino y de sus recursos [...] Surinam, mi padre, una vez espero volver a verte. El día que toda la miseria sea borrada de tí”.

Fotos: Rudja Santos / Ilustración: Boomba.inc