Foto de portada: Rodrigo Balladares Muñoz

Fotos de interior: Feria Internacional del Libro de Santiago 2015

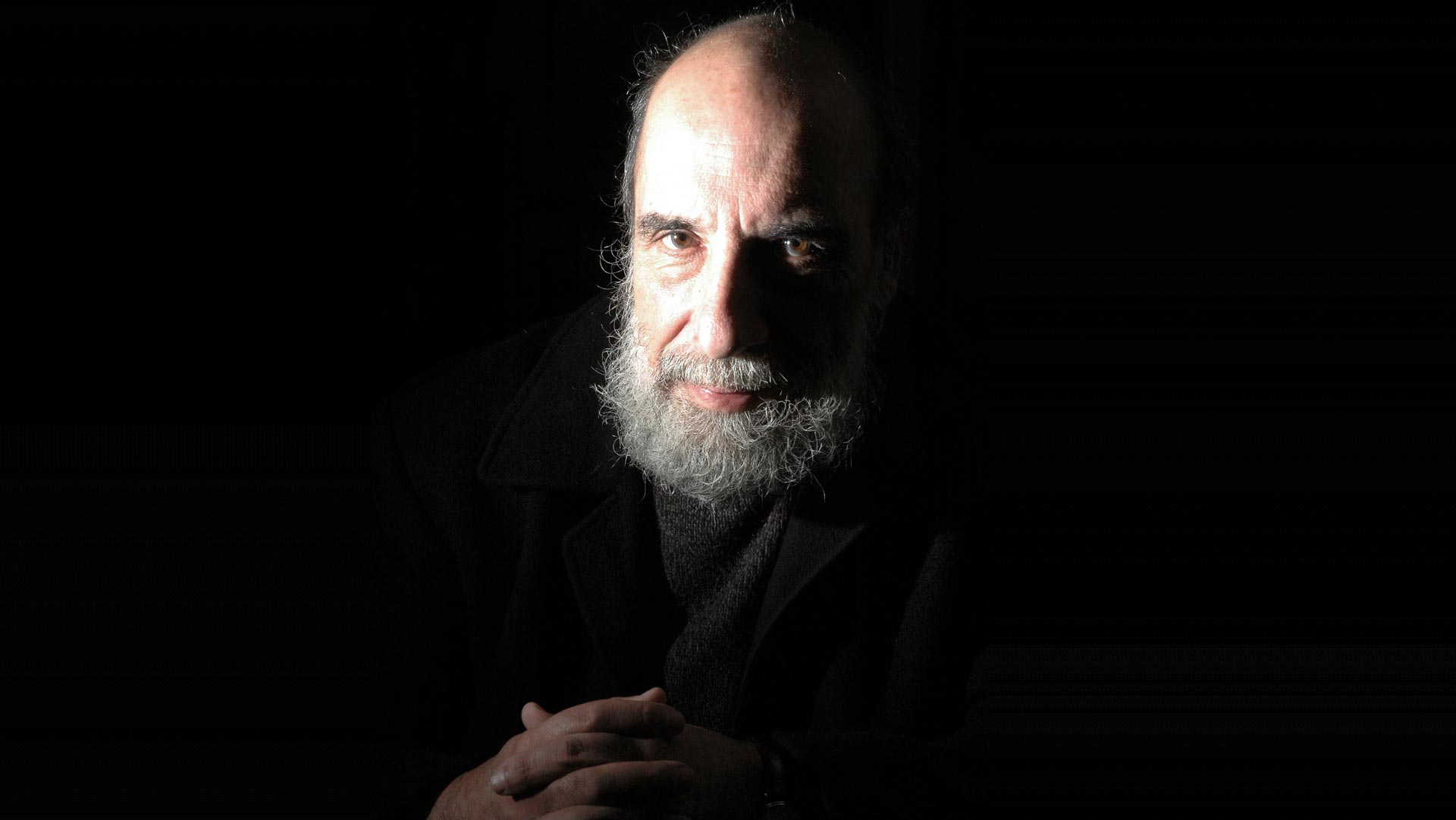

El poeta Raúl Zurita cultiva una barba del antiguo testamento. Su voz trona con la misma autoridad. Cuando se lo escucha recitar uno fácilmente recibe las imágenes de sus poemas como si proviniesen de textos sacros, no por su naturaleza mística o religiosa, sino porque tienen una impronta fundante. Pero ese es el Zurita sobre el escenario. El Zurita de a pié es otra cosa. Para empezar, es un tipo que sostiene la mirada, busca los ojos del interlocutor cuando lo escucha y pone atención. También es un tipo que toca. No lo hace como un reflejo, lo hace consciente y se trata de algo suave. Puede ser su palma brevemente en tu hombro, tu brazo, un roce, algo que reafirma su empatía. Ahora que lo aqueja el parkinson ese gesto y todos los gestos le exigen concentración y un gobierno de su cuerpo que es mayor. Suele tomarse las manos mientras camina, también lo hace cuando se sienta a conversar y en el momento preciso, cuando hay confianza, desanuda sus manos para reforzar la conversación con un leve contacto. Mencionar este punto apenas comenzamos a hablar de Zurita sería una impudicia sino fuera porque el cuerpo es central para comprender su obra. Pero todavía es demasiado pronto para explicar ese punto. Antes, para entender quién es Zurita, es necesario saber el lugar que ocupa en la tradición literaria chilena.

En Valparaíso, mirando el mar desde un cerro, está la Universidad Santa María, una institución reconocida por la formación técnica en diversas áreas de la ingeniería. Entre el año 1967 y el 68 las universidades chilenas comenzaron un proceso de reforma profunda impulsada por los propios estudiantes. En ese momento Raúl Zurita cursaba una de las carreras de ingeniería industrial en la Universidad Federico Santa María y fue parte de ese movimiento. La reforma continuó desde entonces hasta ser interrumpida por el golpe militar de 1973. El quiebre de la democracia sorprende a Raúl Zurita llegando temprano a la facultad a desayunar. Los militares detienen a estudiantes y funcionarios en el gimnasio y luego los trasladan a distintos centros de detención. Raúl Zurita es apresado en las bodegas de un barco de carga (el Maipo) durante tres semanas. La bodega está tan llena de prisioneros que no tienen espacio para sentarse. En ese espacio de proximidad con otros, de agotamiento y de alienación Zurita compone algunos poemas. Los repite en voz baja para memorizar. No eran sus primeros poemas. Dos años antes, en 1971, la revista literaria estudiantil Quijada había publicado su primer texto, “Sermón de la Montaña”. Es un poema escrito torrencialmente con versículos largos donde el discurso político y religioso se enfrentan con virulencia. Considerando el estado del arte de la poesía chilena en aquel momento, antes del golpe de estado, no debió haber sido fácil escribir y encontrar un espacio para desarrollar una voz propia. Ya había transcurrido tres cuartos del siglo veinte, tiempo en que la poesía de Chile fue muy fructífera y dominada por grandes figuras tutelares. Vicente Huidobro, Gabriela Mistral, Pablo De Rokha y Pablo Neruda fueron voces inmensas que eclipsaron un panorama rico y diverso. Convivir con esas obras, compartir el país con ellos no debió ser fácil. Nicanor Parra entra en escena en la década del cincuenta con el objetivo de desalojar a los poetas del Olimpo. Su antipoesía oxigena la escritura, combate la pomposidad con humor, incorpora otros registros del habla, especialmente el popular, el conversacional e instala una voz que se ríe del poder, mientras que sospecha del lenguaje mismo. Un año antes del golpe, Parra publica sus “Artefactos”, una caja de postales con ilustraciones que se tensionan o que explotan con una frase una palabra escrita. Luego viene el quiebre de la democracia que es el quiebre de todo. No solo de la vida política sino que también de la vida comunitaria, familiar e individual. Se quiebra también con ello el lenguaje. Escribir poesía después de ese punto se hizo aún más difícil.

En las fotos de la década del 70 puede verse a un Zurita flaco, no tanto como un asceta, pero casi. Su contextura es fibrosa, da la impresión de fuerza, no porque tenga hombros anchos ni antebrazos de Popeye, sino por los ojos. De joven tiene una sombra bajo los ojos hace muy intensa su mirada. Hoy esa intensidad la invoca en el escenario, porque fuera de este su cara habitual lleva una sonrisa plácida hundida en las nubes blancas de su barba. Sus ojos, la intensidad de la mirada, debió haber sido concordante con la intensidad de sus textos. Entonces era necesaria para hacerse un espacio, para erigir un discurso poético en un tiempo tan inhóspito. En el año 1975 Zurita es reconocido públicamente. Un domingo de inicios de septiembre el crítico literario del diario El Mercurio, Ignacio Valente, decide reseñar el primer número de la revista Manuscritos publicada por el departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile. Al crítico le llamó tanto la atención uno de los jóvenes publicados en sus páginas que tituló el artículo “El poeta Zurita”. Allí afirma que estos versos lo consagran “entre los poetas de la primera fila nacional, como un digno descendiente de los grandes de nuestra lírica”. Estas palabras marcaron un hito fundamental en la carrera de un poeta que aún no publicaba su primer libro. Esta crítica lo convierte en el centro de atención del medio literario. Es plena dictadura, no hay medios de comunicación contrarios al régimen. Es un ambiente cultural sofocado y sofocante; quien firma la crítica es un sacerdote que, aunque conservador, es capaz de entender y explicar a sus lectores la importancia de figuras rupturistas e innovadoras de la poesía chilena como Nicanor Parra y Raúl Zurita. El segundo es heredero del espacio que labra el primero, pero con poéticas muy distantes entre sí, quizás opuestas.

Una de las ideas que viene desarrollando Zurita hace un tiempo es que la poesía antecede al lenguaje, lo que equivale a afirmar que la poesía es anterior al hombre, o que al menos precede a la razón. No solo esto, afirma que la poesía está antes de la razón y después de ella. Hace unos años Carlos Peña, temido columnista político y agudo lector, explicó esto de forma muy didáctica en un texto de análisis de la obra de Nicanor Parra. Explica Peña que existen poetas que ante los abusos y horrores del siglo veinte no tienen otra opción más que desconfiar de los proyectos épicos y del lenguaje que los sustentan. Otros poetas en cambio creen que hay una verdad anterior que está oculta en el lenguaje y que debe ser desentrañada por el poeta. Este último caso es más cercano al de Zurita. La poesía para él es algo a lo que se accede y no algo que se construye. Es ahora cuando es apropiado hablar del cuerpo.

Raúl Zurita tiene un cuerpo dañado. No es una persona postrada, todo lo contrario, pero su cuerpo ha recibido embates propinados por la vida y por él mismo. Cada uno ha dejado una huella que se incorpora a la obra poética, desde heridas que marcaron la piel hasta un trastorno neurológico que condiciona sus movimientos. Quizás este párrafo, para ser más preciso, debiera empezar al revés. Por ejemplo debe decir que la obra de Zurita no está solo en la página, sino que sucede fuera de ella. El poeta escribe textos y empuja el lenguaje -un lenguaje ya quebrado- hasta su límite. Cuando llega a ese punto sigue sobre el cuerpo y desde el cuerpo continúa en el paisaje. De alguna manera Zurita se mueve en dos direcciones al mismo tiempo. Por un lado, se trata de un poeta que rompe con el verso, incluso con el verso libre, lo que se podría interpretar como un desplazamiento hacia adelante, un gesto vanguardista, pero que en realidad no lo es, porque al mismo tiempo se desplaza hacia atrás, buscando volver al origen de la poesía cuando aún no se separaba del canto. Es por eso que en su obra es posible toparse con estrofas que parecen proposiciones destinadas a explicar un teorema. A medida que progresan se amplían y quiebran esa lógica matemática incorporando imágenes delirantes. (“N=1/ La locura de mi obra // N= La locura de la locura de la locura de la”). Mientras, en el otro extremo, es posible toparse con potentes poemas de amor acompañados por guitarras eléctricas, un bajo y batería.

En la década de los setenta Zurita formó parte del mítico grupo de artistas CADA (Colectivo de acciones de Arte). Es mítico porque se dedicó a intervenir el espacio público en una época en la que el espacio público ya estaba intervenido por los militares. El riesgo que corrieron fue alto, pero el lenguaje que debieron construir para no levantar sospechas fue su mayor legado. Con el tiempo los escasos registros que quedaron de sus intervenciones fueron considerados reliquias, como las que se preservan de estrellas de rock, no de santos. El cuerpo y las acciones fueron más importantes que los textos (a pesar de que dos importantes escritores integraban el grupo, Zurita y Diamela Eltit, entonces su pareja), una práctica que continuó en la obra individual de Zurita. Pero en este caso no solo en el cuerpo del propio autor (por ejemplo al arrojarse ácido sobre los ojos) sino que también en el cuerpo de los lectores. En 1982 escribe quince versos sobre el cielo del Bronx en Nueva York mediante cinco aviones que trazaron el texto con humo. Los versos obligan al lector a cambiar su perspectiva, a leer mirando hacia el cielo para ver en este una lengua de la minoría (MI DIOS ES CARROÑA […] MI DIOS ES CHICANO […] MI DIOS ES GHETTO) un gesto de lectura que transformó al cielo de Nueva York en un espacio de resistencia y libertad (MI DIOS ES DOLOR/ MI DIOS ES/ MI AMOR ES DIOS).

Once años después de la escritura en el cielo Zurita logra ejecutar un poema que obliga a una lectura contraria. En esta ocasión cava en el desierto el verso “Ni pena ni miedo”. Lo hace en una pampa del Desierto de Atacama cerca de Antofagasta, en una obra de ingeniería mayor que se extendió por más de tres kilómetros con una escritura llevada a cabo por palas mecánicas que excavaron letras de doscientos cincuenta metros y de un metro ochenta centímetros de profundidad. Si en Nueva York el lector debía levantar su cabeza más allá del horizonte de rascacielos para ver el poema, ahora es necesario alejarse del planeta para ver al desierto desde la altura y con perspectiva para poder leer el poema. Otro gesto extremo de lectura, que al ser comparados entre sí evidencian una dimensión muy importante de la poesía de Raúl Zurita. No solo se trata del cuerpo y luego el paisaje sino que también el tiempo. La primera obra dura tanto como puede durar una nube de humo. La segunda durará lo que tome el proceso natural de erosión en el desierto, quizás tanto como las líneas de Nazca, quizás menos, pero lo cierto es que se tratan de tiempos que están fuera de la experiencia humana. Sólo comprendiendo el factor tiempo es que puede entenderse la confianza que este poeta deposita en el lenguaje.

Zurita es un artista ambicioso. No me malentiendan, al tratarlo nadie se atrevería a decir que no está frente a una persona sencilla, incluso humilde. Pero el artista es otro. Durante los setenta y los ochenta, sin haber terminado sus estudios universitarios Zurita subsistió aceptando todo tipo de trabajos. En su época universitaria ya tenía hijos que mantener y después siguió sumando niños a la prole. Si mal no recuerdo él me contó que vendió enciclopedias, máquinas de escribir y fondos previsionales (ahorros para la jubilación). Durante estas dos décadas de trabajos precarios e inestables Zurita trazó la arquitectura de una obra que, apoyada en la Divina Comedia del Dante, torcería el curso de la poesía chilena. Por un lado, crea un espacio distante al prosaísmo Parriano; por otro, cruza las artes visuales con la poesía de manera que permite revalorar el paisaje desde ambas disciplinas. En tercer lugar, vuelve a plantear una idea propia de los poetas provenzales sobre el amor, idea que le permite llevar a cabo su proyecto más ambicioso, crear una obra épica para un país éticamente destruido, incapaz de asumir su pasado inmediato. Brevemente, podemos recordar que para los provenzales, tradición desde la que bebió el Dante, el amor era también una capacidad del intelecto. No porque el amor fuera fruto de la razón, sino porque es capaz de ampliar el pensamiento, pues saca a la mente de sí misma y la obliga a centrarse en otra persona. Esa capacidad de ir más

allá de sí es lo que usa Zurita para construir su épica. Veamos como opera. Por ejemplo frente al problema histórico de los detenidos desaparecidos, miles de cuerpos de seres queridos que aún no han sido hallados, Zurita propone una obra donde esos cuerpos son carnadas para peces, son copos de nieve rosa cayendo en la cordillera, son, al fin y al cabo cuerpos con nombres, con su propia biografía individual que ingresan a un paisaje interior, un paisaje síquico de Chile. En esa operación, los tiempos individuales de cada vida se integran a un tiempo más amplio del paisaje, el tiempo humano y mortal con su dolor es ahora parte de un tiempo geológico y mayor. No hay olvido de la historia, pero hay una reflexión desde el amor, en la cual nuestra existencia implica nada más que un accidente en el paisaje. El cuerpo del poeta, el cuerpo-paisaje del país, los cuerpos de la violencia histórica, ninguno es reemplazado por el otro, sino que se engastan, se incrustan, se enlazan entre sí mediante el amor. Por eso mismo es que en el memorial a los Detenidos Desaparecidos del Cementerio General de Santiago, justo arriba de los nombres de las miles de víctimas se inscribió este verso de Zurita: “Todo mi amor está aquí y se ha quedado pegado a las rocas, al mar, a las montañas”.