Los espíritus de la naturaleza se retiran de la multitud. Prefieren la soledad del bosque, el murmullo del agua, los sonidos de la selva. Ahí donde los elementos muestran su voracidad también reside lo sutil verdadero. En América todos los pueblos lo saben. También en la comunidad Punta Querandí: su identidad, dicen, no puede existir separada del territorio.

Desde hace diez años reclaman que el estado proteja ese rincón del Gran Buenos Aires donde todavía quedan vestigios de culturas milenarias. Rodeados de alambrados y garitas de seguridad, construyeron templos guaraníes y salones comunitarios a la vera de las casas con vista al río y amarras para yates.

Visto desde arriba, lo que defienden es un pedazo de monte de poco más de una hectárea. Es un rincón virgen que alguna vez fue del ferrocarril y que hoy está rodeado: unas 840 hectáreas ocupadas por el “complejo náutico Villa Nueva” que funcionan como un conjunto de pequeñas ciudades cerradas. Y sumando a Nordelta y otras urbanizaciones de la Cuenca Baja del Río Luján, son casi 15 mil hectáreas de humedales destruidas: un desequilibrio ambiental alertado por especialistas y sufrido por los vecinos que se inundan más.

Visto desde adentro, lo que protegen en Punta Querandí es un espacio sagrado. En la zona aparecen huesos, puntas de flecha, pedazos de artesanías antiguas. Las máquinas que dragan ríos, levantan terraplenes y desmontan para construir los countries hacen un doble movimiento. Cuando remueven la tierra dejan al descubierto una historia milenaria, y amenazan con destruirla de forma definitiva.

El lugar queda en el Dique Luján, al norte del conurbano bonaerense. En la región, dicen los arqueólogos, hay más de cien enterratorios de pueblos originarios. El country Santa Catalina está construido sobre el sitio Garín: en la comunidad lo señalan como un cementerio indígena. Las máquinas que excavaron para construir los countries lo dañaron.

Para los miembros de Punta Querandí respetar el descanso de esos cuerpos es seguir existiendo. En las culturas originarias hay un continuum entre los que se fueron y los que todavía están, entre la vida cotidiana, la naturaleza y los que vendrán después. Lo sagrado se construye en un espacio donde esas dimensiones conviven en un mismo plano. Aquel principio hermético que dice ‘lo que es arriba es abajo’ cabalga por América Latina desde tiempos inmemoriables.

Cuando los Aché recuperaron parte del esqueleto de Damiana, una indiecita secuestrada por los blancos hace casi un siglo atrás, en Paraguay la recibieron con una ceremonia: acariciaron la tierra, cantaron y lloraron como si se hubiese muerto ayer. Lo mismo pasó con los Mapuche que recuperaron del cuerpo del lonko Inakayal. Su vuelta a la Patagonia fue con emoción y honores.

En Punta Querandí pasa lo mismo, pero el escenario es más complejo: pleno conurbano, orilla de un delta codiciado por la especulación inmobiliaria, tierras que alguna vez fueron públicas y que ahora están en disputa. Los guardias de seguridad son testigos de cada ceremonia. Hay días en los que hacen ofrendas a la Pachamama mientras las lanchas de lujo pasan a todo motor por los canales.

Los que forman Punta Querandí son albañiles, pibes de gorrita, mujeres que trabajan en fábricas o limpiando casas, hijos y nietos de los primeros pobladores de la zona. Hay guaraníes, diaguitas, wichis, kom, qollas: identidades que se cruzan y se mezclan en esa inmigración interna que alguna vez fue bautizada ‘cabecita negra’ y que ahora, de a poco, empieza a recuperar su identidad. Llegaron cuando descubrieron que el lugar estaba bajo amenaza.

—Lo que sentimos —dice uno de los miembros de la comunidad— es el llamado de los ancestros.

Ese llamado los mantiene en tensión desde hace una década. Los intentos por desmoralizarlos fueron varios. En 2011 alguien destruyó el lugar donde acampaban. En 2013 y 2014 recibieron amenazas de muerte. Cuando el río se llevó el puente que usaban para entrar al territorio, la presiones empresarias se encargaron de que nunca volviera a su lugar. Hoy solo se accede por lancha. En 2016 destruyeron Opy, una construcción ceremonial de la cultura guaraní. Un trabajador de la zona denunció que les ofrecieron dinero a cambio de provocar un incendio.

Hoy la comunidad enfrenta una demanda de desalojo en la justicia, pero nadie tiene la intención de irse. En el centro del terreno construyeron un museo autogestionado y al lado levantaron una maloka comunitaria. Allí están muchas de las piezas de alfarería, puntas de flecha y algún que otro resto fósil que fueron apareciendo de a poco, a medida que el desastre de las topadoras los hizo salir a la superficie.

Por donde alguna vez pasó el tren, la vía ya casi no existe: cuando dejó de funcionar la vegetación volvió a tomarlo todo. Ahora hay juncos, totorales, un enjambre de álamos que llegó con el hombre pero se adaptó enseguida. La naturaleza tiende a expandirse. Los que viven en la zona lo aprenden enseguida: si te descuidás, el monte se traga tus cosas y es capaz de comerte a vos también. Para sobrevivir hay que poner el cuerpo, estar presentes: habitar el monte es un diálogo constante con los elementos. En ese diálogo se vive.

¿Que pasa si lo destruyen, si sobre el monte se impone el espacio controlado del country? ¿Qué se rompe cuando la naturaleza se vuelve paisaje, apenas un decorado?

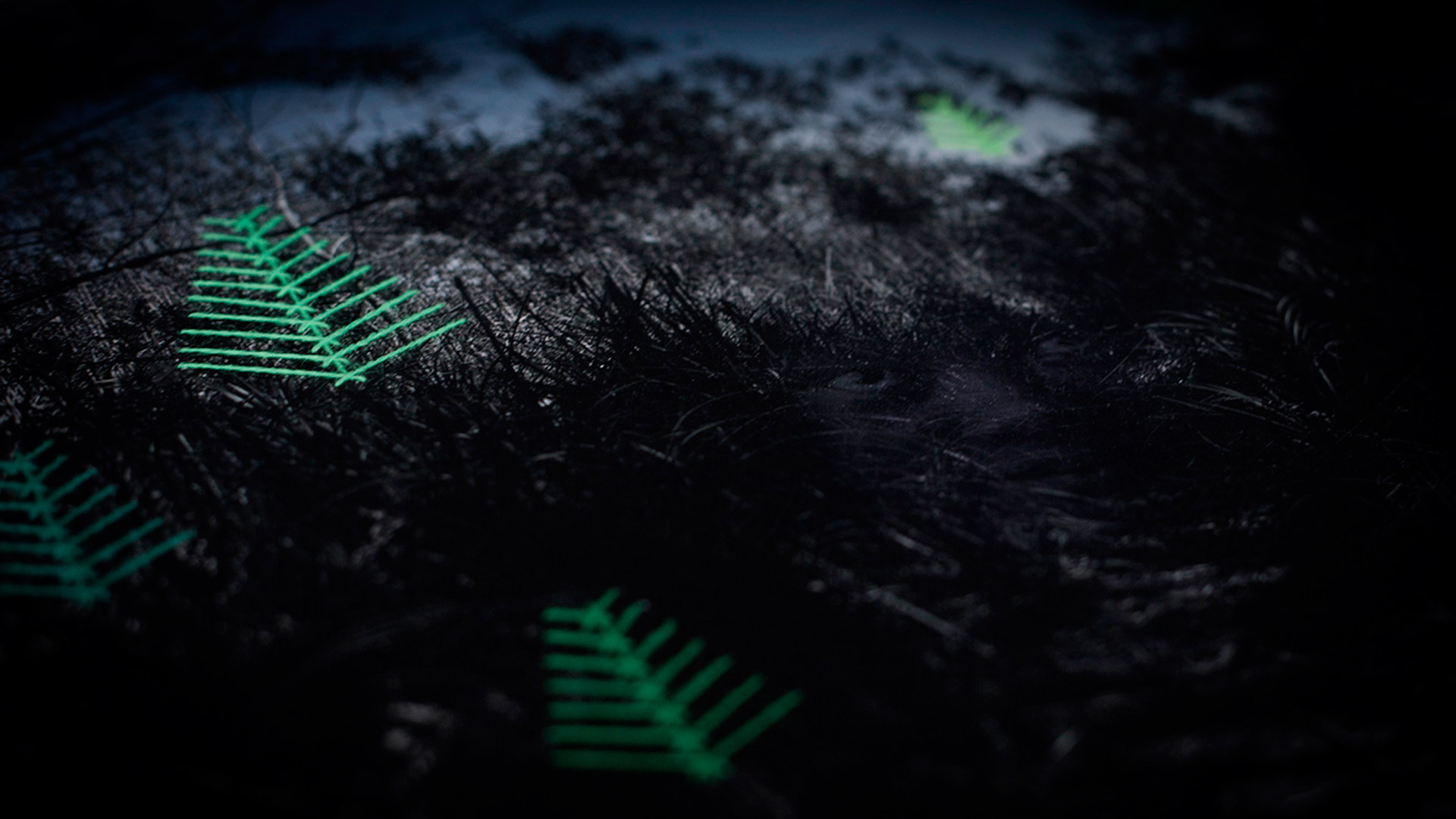

Las fotos de Punta Querandí no son solo paisajes. Están bordadas pero también muestran su reverso: lo que no se ve a simple vista -lo que no se espera del bordado- son esos lazos invisibles que unen las cosas por detrás.

Ese tejido que las une intenta abrazar a los protagonistas de las imágenes. A los que están, los que estuvieron, los que vendrán. En el centro se genera ese plano nuevo -se podría decir: un espacio mágico- que une todas las piezas.

Si se cortan los hilos sobreviene la catástrofe. Para los pueblos originarios, pero también para el resto de nosotros. Los dueños de las topadoras deberían empezar a saberlo.

La muestra “Punto Querandí” consiste en una instalación de fotos de ese territorio, intervenidas por fantasmas que bajan por la cuenca del Paraná y por bordados que se salen de su marco natural para mostrar los hilos invisibles que unen todo lo que existe. El autor de la fotos y los bordados es Sebastián Hacher. La muestra puede verse desde el sábado 10 de marzo a las 19 horas en Formosa Galería - Delgado 1235, Colegiales, Ciudad de Buenos Aires.