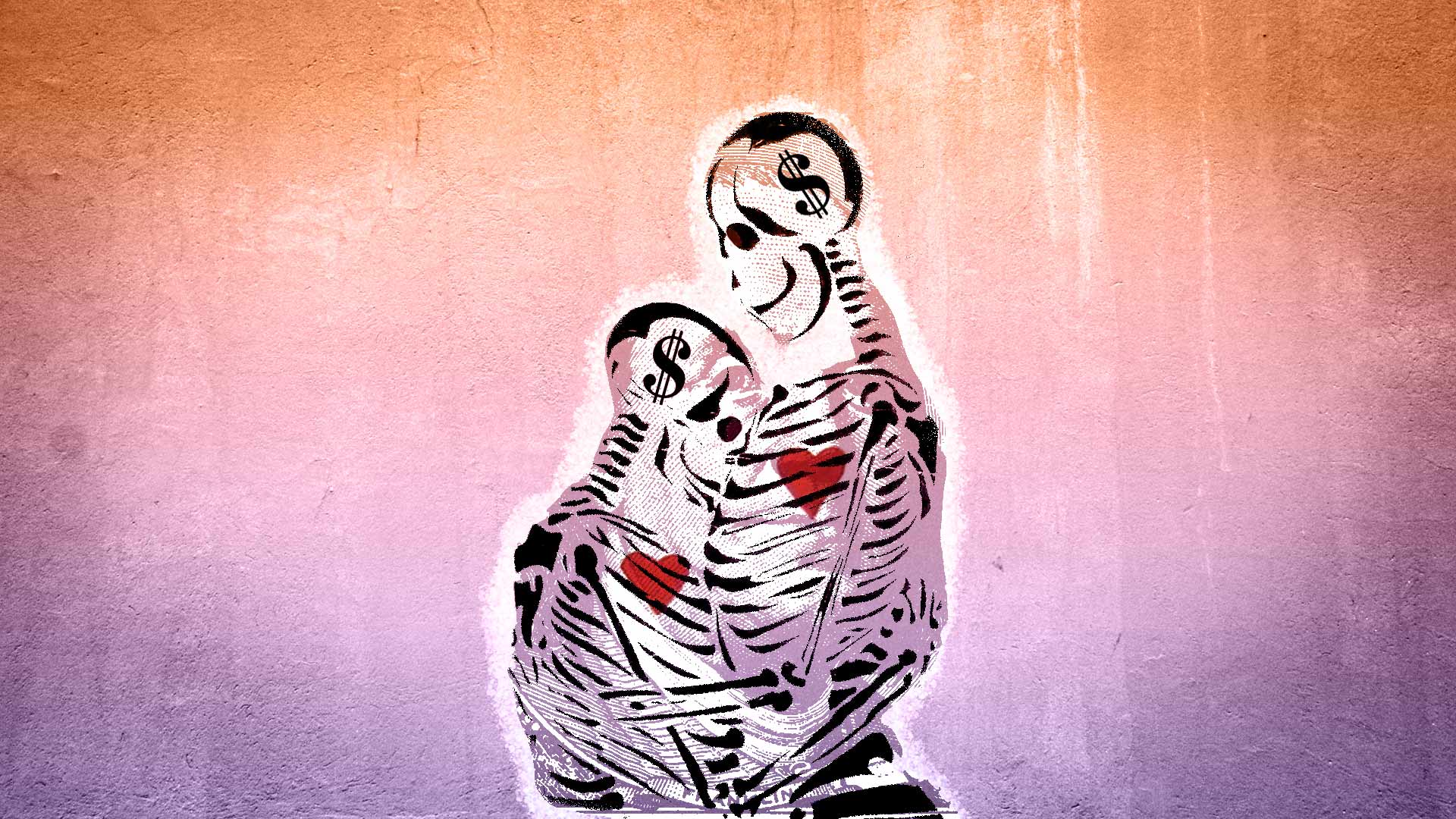

El libro de Jennifer M. Silva Coming Up Short: Working-Class Adulthood in an Age of Uncertainty [Quedarse corto: la adultez de la clase trabajadora en una época de incertidumbre] es un estudio desgarrador de los efectos corrosivos del ambiente neoliberal sobre la intimidad. Silva se concentra específicamente en la juventud, ya que su investigación está basada en cientos de entrevistas con hombres y mujeres jóvenes de la clase trabajadora en dos ciudades estadounidenses de los estados de Massachusetts y Virginia. Sus hallazgos son perturbadores. Una y otra vez, Silva encuentra que los jóvenes exhiben un yo “endurecido”, una forma de subjetividad que se enorgullece de su independencia de los otros. Para Silva, este sujeto endurecido es la consecuencia del abandono, tanto institucional como existencial, que ha sufrido esta generación. En un ambiente dominado por la competencia constante y la inseguridad, no es posible confiar en los otros ni proyectar un futuro a largo plazo. Naturalmente, estos dos problemas se alimentan mutuamente, en uno de los muchos espirales viciosos que la cultura neoliberal se ha especializado en crear. La imposibilidad de imaginar un futuro seguro hace que sea muy difícil asumir compromisos a largo plazo. En vez de ver a un compañero o compañera como alguien que puede compartir las tensiones impuestas por un campo social extremadamente competitivo, muchos de los individuos de la clase trabajadora con los que habló Silvia ven las relaciones como una fuente adicional de estrés. En particular, muchas de las mujeres heterosexuales que entrevistó consideraron que las relaciones con hombres eran algo demasiado arriesgado. En condiciones en las que no podían depender mucho más que de ellas mismas, la independencia que se vieron forzadas a desarrollar fue tanto un logro culturalmente validado como una estrategia de supervivencia ganada con esfuerzo, a la que se niegan a renunciar.

“En un mundo de cambios rápidos y lealtades tenues”, argumenta Silva, “el lenguaje y la institución de la terapia –y la autotransformación que promete– han crecido rápidamente en la cultura estadounidense”. La narrativa terapéutica de la autotransformación heroica es la única historia que tiene sentido en un mundo cuyas instituciones ya no son confiables para apoyar o educar a los individuos.

En los movimientos sociales como el feminismo, la autoconciencia, o la capacidad de nombrar los problemas propios, fue el primer paso para el desarrollo de una conciencia colectiva radical. Para esta generación, es el único paso, completamente desconectado de todo tipo de solidaridad; si bien enfrentan problemas similares, estructuralmente enraizados, no hay una sensación de “nosotros”. La posibilidad de politización colectiva a través del nombrar el sufrimiento particular es fácilmente subsumida dentro de las grandes estructuras de dominación porque los otros que luchan no son vistos como compañeros en el sufrimiento, sino como objetos de desprecio.

La propagación de las narrativas terapéuticas fue uno de los modos en los que el neoliberalismo contuvo y privatizó la revolución molecular que la autoconciencia estaba provocando. Allí donde la autoconciencia señaló estructuras impersonales y colectivas –ocultas por la ideología capitalista y patriarcal–, el neoliberalismo solo ve individuos, elecciones y responsabilidades personales. Sin embargo, las prácticas de la autoconciencia no solo cuestionaban la ideología capitalista; también marcaron un quiebre decisivo con el marxismo-leninismo. La escatología revolucionaria y el machismo militarista, que transformaron a la revolución en la reserva de una vanguardia, ya no estaban allí. Al contrario, la autoconciencia hizo que la actividad revolucionaria estuviera potencialmente disponible para cualquiera. Basta con que dos o más personas se reúnan para poder comenzar a colectivizar las tensiones que el capitalismo generalmente privatiza. Los remordimientos personales se disuelven cuando sus causas estructurales son identificadas colectivamente.

El feminismo socialista convirtió la teoría de la conciencia de clase de Georg Lukács en la práctica de la autoconciencia. Dado que esta ha sido utilizada por todo tipo de grupos subyugados, quizás sea mejor hablar ahora de “conciencia de la subyugación” más que (solo) de “conciencia de clase”. Pero vale la pena notar al pasar que el neoliberalismo ha intentado erradicar el concepto mismo de clase, provocando una situación, memorablemente descripta por Wendy Brown, en la que hay “resentimiento de clase sin conciencia de clase o análisis de clase”. Esta borradura de la clase ha distorsionado todo, y ha permitido que muchas luchas sean capturadas retóricamente por el liberalismo burgués.

La conciencia de la subyugación es en primer lugar conciencia de los mecanismos (culturales, políticos, existenciales) que la producen: los engranajes que el grupo dominante normaliza y a través de los cuales crea una sensación de inferioridad en los subyugados. Pero, en segundo lugar, es también conciencia del potencial del grupo subyugado, una potencia que depende precisamente de ese alto estado de conciencia. Es importante tener en claro que el objetivo no es permanecer en un estado de subyugación. Como Nancy Hartsock explica en The Feminist Standpoint Revisited & Other Essays [El punto de vista femenino revisitado y otros ensayos], “el punto es desarrollar una explicación del mundo que trate nuestras perspectivas no como conocimientos subyugados, insurreccionales o disruptivos, sino como potencialmente constitutivas de un mundo diferente”.

Cultivar la autoconciencia no es meramente reconocer hechos que antes ignorábamos: es un desplazamiento de nuestra relación con el mundo en su totalidad. La conciencia en cuestión no es la conciencia de un estado de cosas ya existente. Al contrario, la autoconciencia es productiva. Crea un nuevo sujeto: un “nosotros” que es a la vez por lo que se lucha y el agente de la lucha. Al mismo tiempo, la autoconciencia, interviene sobre el “objeto”, el mundo mismo, que ya no es aprehendido como una opacidad estática, la naturaleza de lo que ya está decidido, sino como algo que puede ser transformado. Esa transformación requiere conocimiento; no va a ocurrir solamente a través de la espontaneidad, el voluntarismo, la experiencia de eventos de ruptura o en virtud de la marginalidad. De allí surge el concepto de “epistemología del punto de vista” de Hartsock, que sostiene, siguiendo a Lukács y Marx, que los grupos subyugados tienen potencialmente un acceso al conocimiento de todo el campo social, del que los grupos dominantes carecen. Los miembros de los grupos subyugados no poseen sin embargo este conocimiento automáticamente por derecho: solo puede ser obtenido una vez que la conciencia de grupo se desarrolla. Según Hartsock, “la visión de sí del grupo oprimido debe ser conseguida a través de una lucha y representa un logro que requiere tanto de la habilidad para ver más allá de la superficie de las relaciones sociales en las cuales todos estamos obligados a participar como de la educación que solo puede cultivarse a partir de la lucha por el cambio de esas relaciones”.

Un modo de ver el libro de Jennifer M. Silva es como un informe sobre la conciencia radicalmente desanimada. Es central en este sentido la recuperación que hace Silva del concepto de clase como un marco que conforma las experiencias de los protagonistas de su estudio. La clase es lo que típicamente falta en los relatos “terapéuticos” de los entrevistados sobre sí mismos. Exactamente como señala Wendy Brown, muchos de los sujetos de Silva tienden a exhibir un resentimiento de clase (inconsciente y negado) sin conciencia de clase.

Al leer las descripciones que hace Silva de esas mujeres que se niegan a resignar su independencia para estar con hombres a los que consideran vagos e inútiles, se me vinieron a la mente dos hits de r&b de 1999: “No Scrubs”, de tlc y “Bills, Bills, Bills” de Destiny’s Child. Ambas canciones muestran a mujeres financieramente independientes que reprenden a hombres (presumiblemente desocupados) por su holgazanería. Es fácil criticar ese contenido por su aparente cercanía con la ideología neoliberal. Pero creo que es mucho más productivo escuchar estas canciones del mismo modo que escuchamos los relatos del libro de Silva. Son ejemplos de una conciencia desanimada, y tienen lecciones importantes que comunicar a cualquiera que busque desarmar el realismo capitalista.

Todavía a menudo asumimos que la política es un contenido que se encuentra de algún modo “dentro” de los productos culturales, independientemente de su contexto y de su uso. A veces, por supuesto, la cultura de la propaganda de agitación puede ser políticamente transformadora. Pero incluso la más reaccionaria expresión cultural puede contribuir a un proyecto transformador si se le presta la debida atención. Es posible ver la obra de Stuart Hall bajo esta luz, como un intento de llevar a la política de izquierda los mensajes que la cultura estaba intentando impartirle. Si ese proyecto fue una suerte de fracaso trágico, fue consecuencia, no de las limitaciones del abordaje de Hall, sino de la intransigencia de la vieja izquierda y de su sordera ante los deseos y las preocupaciones expresados en la cultura. Desde que Hall cayó bajo el hechizo de Miles Davis en la década de 1950, soñó con hacer coincidir de algún modo la modernidad libidinal que encontraba en la música popular con el proyecto político progresista de la izquierda organizada. Sin embargo, la izquierda autoritaria fue incapaz de sintonizar con esa meta, permitiendo que la superara una nueva derecha que pronto reivindicó la modernización como propia y la relegó al pasado.

Para entender este fracaso desde otro ángulo, consideremos por un momento la obra de la música y crítica cultural Ellen Willis. En su ensayo de 1979 “The Family: Love It Or Leave It” [La familia: ámala o déjala], Willis observó que el deseo contracultural de reemplazar a la familia por un sistema de crianza colectiva de los niños hubiera conllevado “una revolución psíquica y social de una magnitud casi inconcebible”. Es muy difícil, en nuestra época de desánimo, recrear la confianza de la contracultura en que una tal “revolución psíquica y social” podría no solo ocurrir, sino estar ya en proceso de desarrollo. Como muchas de su generación, la vida de Willis fue moldeada primero por esas esperanzas y luego por verlas marchitarse gradualmente mientras las fuerzas reaccionarias retomaban el control de la historia.

Probablemente no haya mejor recuento de la retirada de la contracultura de los sesenta –el paso de la ambición prometeica a la autodestrucción, la resignación y el pragmatismo– que la colección de ensayos de Willis, Beginning To See The Light [Comenzar a ver la luz]. Como Willis deja claro en su introducción a la colección, ella frecuentemente se encontraba incómoda con lo que vivía como autoritarismo y estatismo por parte del socialismo mainstream. Mientras que la música que escuchaba hablaba de libertad, el socialismo parecía tratarse de centralización y control estatal. Las políticas contraculturales eran anticapitalistas, argumenta Willis, pero no necesariamente implicaban un rechazo claro de todo lo producido en el campo capitalista. Ciertamente, el placer y el individualismo eran importantes para lo que Willis caracteriza como su “discrepancia con la izquierda”, pero el deseo de acabar con la familia no podía construirse solo en esos términos; era inevitablemente también un problema vinculado a la construcción de formas de organización colectiva (no estatistas) nuevas y sin precedentes. La “polémica contra las nociones estándar de la izquierda sobre el capitalismo avanzado” de Willis rechazaba –en el mejor de los casos, por ser solo medias verdades– las ideas “de que la economía de consumo nos transforma en esclavos de las mercancías, de que la función de los medios masivos es manipular nuestras fantasías, de modo que equiparemos la plenitud con la compra de las productos del sistema”. La cultura –y la cultura musical en particular– fue un terreno de lucha más que un dominio del capital. La relación entre las formas estéticas y la política fue inestable e imperfecta; la cultura no “expresaba” solamente posiciones políticas ya existentes, sino que también anticipaba la política-por-venir (que demasiado a menudo era una política que nunca llegaba realmente).

Sin embargo también existía una inmediatez transformadora inmanente en la música de la contracultura, que reforzaba los sentimientos de desesperanza, desafección y rabia de los que la cultura burguesa habitualmente nos hace desconfiar. En ese sentido, la música funcionaba como una forma de autoconciencia, en la que una audiencia masiva no solo podía experimentar la validación de sus sentimientos, sino también localizar los orígenes de esos sentimientos en las estructuras opresivas. Además, el consumo de alucinógenos por un porcentaje cada vez mayor de la población y la emergencia del imaginario psicodélico, que alcanzó incluso a los que nunca probaron ácido, contribuyeron a la percepción expandida de que la realidad social era provisional, plástica, sujeta a transformaciones por parte del deseo colectivo.

Beginning To See The Light es un doloroso –y dolorosamente honesto– relato de la deflación de la conciencia, y la misma historia es narrada por la propia cultura musical. Peter Shapiro ha mostrado cómo el soul y el funk de comienzos de los setenta –“Back Stabbers”, de The O’Jays, “Smiling Faces Sometimes”, de The Undisputable Truth, “You Caught Me Smiling”, de Sly Stone– “se embarcaron en una conversación asombrosa” sobre la recientemente creada imagen del smiley amarillo, “un campo minado imaginista que perpetraba estafas hacía siglos con una variedad pavorosa de caricaturas que incluía las caras radiantes del establishment liberal blanco [y] la Pandilla de Fraudes de Nixon”. Con Nixon en ascenso y las Panteras subyugadas, canciones como “Backstabbers” capturaron un nuevo ambiente de sospecha y recriminación. En su clásico ensayo “El mito de Stagger Lee”, Greil Marcus argumenta que estas canciones –junto con el resto de las canciones de There's a Riot Goin' On, de Sly and the Family Stone, y “Papa was a Rolling Stone”, de The Temptations– fueron parte de un amargo momento, en el que el optimismo de los sesenta se perdió y fue reemplazado por la paranoia y la melancolía. Marcus escribe, “cuando los nuevos roles colapsan y no hay nada con lo que reemplazarlos, los viejos roles y los fantasmas llenan el vacío”. La colectividad y la multiplicidad que la Familia Stone personificó –una democracia radical que vibraba activamente: un grupo formado por hombres y mujeres, negros y blancos– cedió el paso a un individualismo taciturno y abatido. “La mejor música pop no refleja eventos, sino que los absorbe”, escribió Marcus. “Si el espíritu de la primera música de Sly combinaba las promesas de los discursos de Martin Luther King y el fuego de una gran revuelta urbana, Riot representó el final de esos eventos y el intento de crear una música nueva que fuera apropiada para la nueva realidad”.

Estas “nuevas realidades” eventualmente se transformarían en nada menos que el realismo capitalista. El realismo capitalista –en el que las relaciones sociales actuales están reificadas a tal punto que cualquier modificación en ellas es inimaginable– solo pudo consolidarse completamente una vez que el imaginario prometeico-psicodélico fue enteramente subyugado. Pero eso tomaría un tiempo. Los setenta no solo fueron un momento de retirada y derrota de la contracultura. En When the Lights Went Out: Britain in the Seventies [Cuando las luces se apagaron: Gran Bretaña en los setenta], Andy Beckett argumenta que “la melancolía liberal o de izquierda sobre los setenta ha sido, en muchos sentidos, la imagen especular de la visión fatalista del período que tenía la derecha”. Pero como indica Beckett, esta imagen “falla en reconocer que para muchos británicos politizados, la década no fue la resaca de los sesenta, sino el punto en el que la gran fiesta de los sesenta en realidad comenzó”. La exitosa huelga de los mineros en 1972 mostró una alianza entre los trabajadores y los estudiantes que era el eco de una convergencia similar a la que se había dado en París en 1968: los mineros utilizaron el campus de la Universidad de Essex en Colchester como su base en el este de Inglaterra. Los setenta también fueron testigos del desarrollo en Gran Bretaña de los movimientos gay, antirracista, feminista y ambientalista. De muchas maneras, fue el éxito sin precedentes de la izquierda y de la contracultura en la década de 1970 el que forzó al capital a responder con el neoliberalismo. Comenzó en Chile, luego de que el golpe de Pinochet, respaldado por la cia, hubiera derrocado violentamente al gobierno democrático socialista de Salvador Allende, transformando al país –a través de un régimen de represión y tortura– en el primer laboratorio neoliberal.

Los setenta que Andy Beckett celebra en el contexto británico encontraron su expresión estadounidense en la música disco. El disco fue una música que surgió a partir de la convergencia de varios grupos subyugados. Fue una música hecha por y para gays, negros y mujeres, y –como casi toda la música popular de posguerra– fue mayormente producida por la clase trabajadora. Nile Rodgers, del grupo Chic, –quien seguramente sea el productor y conceptualista sonoro más importante de finales de los setenta y comienzos de los ochenta– había sido miembro de las Panteras Negras durante su adolescencia. El disco aportó el molde para las sucesivas olas de música bailable en los ochenta y los noventa: el house, el techno, el rave y el garage. En su libro de 1991 Design After Dark. The Story of Dancefloor Style [Diseño nocturno. La historia del estilo en la pista de baile], Cynthia Rose profetizó una “revolución de la pista de baile”, que “sucedería a través de cambios fundamentales, olas sucesivas de sonidos de guerrilla, diseño de guerrilla, entretenimientos de guerrilla. La nueva dinámica del diseño será un impulso nacido de la celebración, que surgirá del ocio representado como un evento. Y cambiará la percepción de los jóvenes sobre lo que las entidades como el diseño y la comunicación deberían hacer”. Sin embargo, Rose comprensiblemente no anticipó el grado en que las nuevas energías, infraestructuras y formas de deseo que identificó serían apropiadas por la cultura neoliberal, que reclamaría para sí la libertad y el placer y asociaría a la izquierda con un estatismo gris y puritano. Nuevamente, la izquierda perdió una oportunidad al no poder alinearse con la euforia colectiva de la cultura de la pista de baile. Así, los “buenos momentos” de la pista de baile se transformaron en fugaces escapes del capitalismo que cada vez más dominaba todas las áreas de la vida, la cultura y la psiquis.

Esta superdominación apareció reflejada en el mordaz y sin embargo juguetón “realismo” del hit r&b de Gwen Guthrie “Ain’t Nothing Goin’ On But The Rent”, de 1986, uno de los primeros signos en la música popular de la emergencia del nuevo sujeto endurecido que Silva tan bien analiza. En una época de aumento del desempleo, Guthrie cantaba: You’ve got to have a j.o.b. if you wanna be with me/ no romance without finance [Tienes que tener un trabajo si quieres estar conmigo/ No hay romance sin finanzas]. La subjetividad presente en la canción de Guthrie es, en muchos sentidos, la contraparte femenina del personaje del gánster que estaba emergiendo en el rap en el mismo momento en que el single fue lanzado. Ambos rechazaban la intimidad y la ternura. En el gangsta rap hay una representación hiperbólica de la invulnerabilidad, una actuación que solo puede presentarse de un modo amargamente irónico, si consideramos el hecho de que incluso algunos de los raperos más ricos y exitosos (como Tupac Shakur y Biggie Smalls) acabarían asesinados de un balazo. Al contrario, y a pesar de su bravuconería superficial, “Ain’t Nothing Goin’ On But The Rent” es una canción sobre la necesidad de seguridad –fly girl like me/ needs security [una chica genial como yo/ necesita seguridad]– en condiciones de incertidumbre radical. No se trataba de una celebración de la reaganomía. Al contrario, la canción de Guthrie sacó a la luz el modo en que la reaganomía estaba corroyendo las condiciones para la intimidad; era un mensaje mucho más cargado emocionalmente y relevante políticamente que la mayoría de las canciones de protesta del momento. De un modo similar, la fórmula “no hay romance sin finanzas” no debe ser interpretada solamente como una mera concesión reaccionaria al realismo capitalista. Más bien, puede ser escuchada como un rechazo de la sentimentalidad ideológica que separa la reproducción social del trabajo pago. Anticipando mucha de la música popular del siglo XXI, “Ain’t Nothing Goin’ On But The Rent” es el sonido de la soledad que surge a partir del desánimo de la conciencia, cuando las condiciones para su aumento están ausentes. Pero si consideramos los nuevos movimientos que están surgiendo en los Estados Unidos tras Ferguson y los que en Europa han producido a Podemos y Syriza, hay muchas razones para creer que esas condiciones están de regreso. Está empezando a parecer como si, en lugar de ser el fin de la historia, el realismo capitalista hubiera sido un hiato de treinta años. Los procesos que se iniciaron en los sesenta pueden hoy reanudarse. La conciencia está aumentando nuevamente.