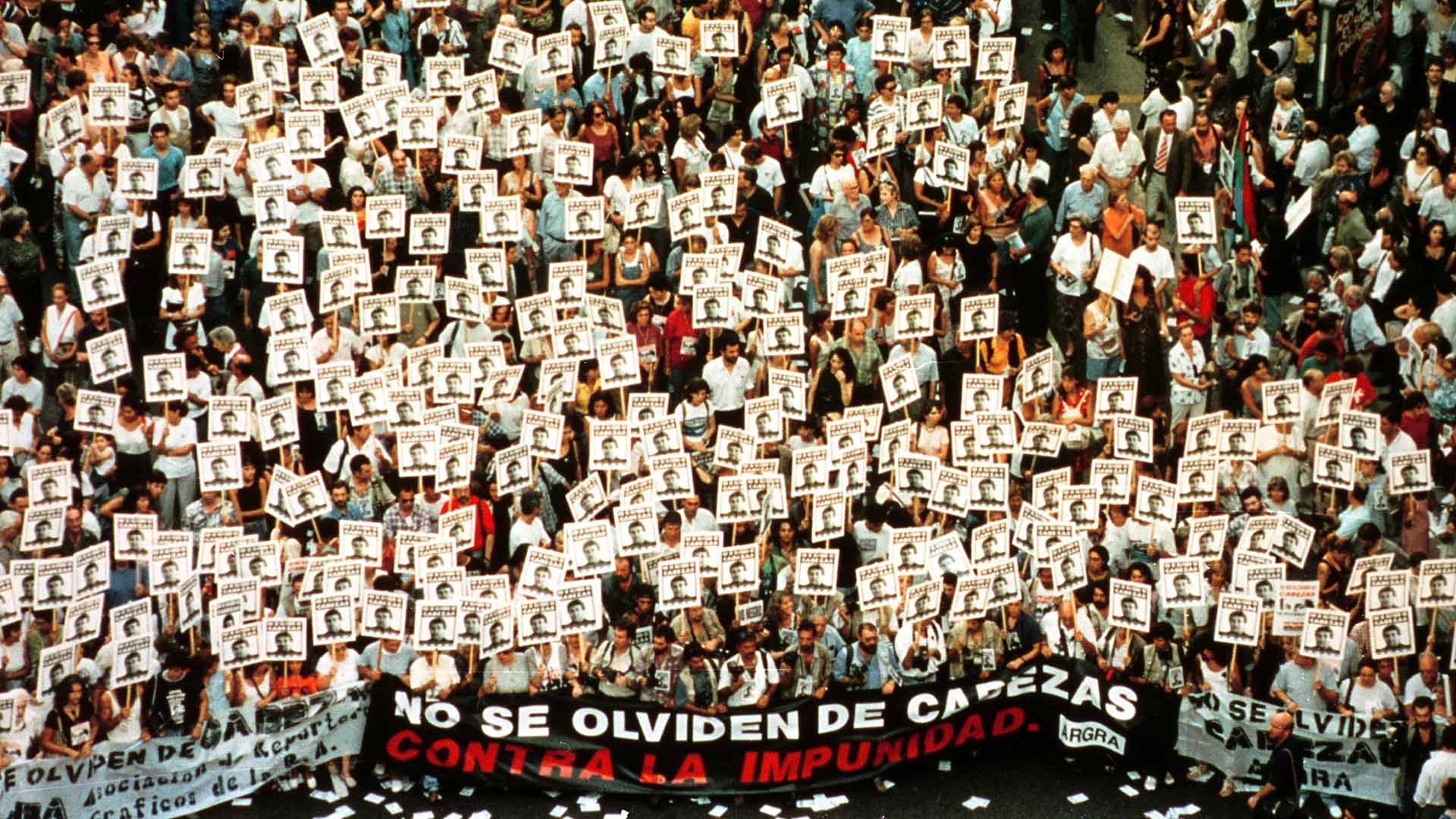

Fotos Télam.

Dos cosas distinguen a Pinamar de los demás 2300 municipios de Argentina. La primera es que es el único que lleva el nombre de una empresa. En 1943, cuando Perón era poco más que una promesa, el arquitecto Jorge Bunge fue a parar a lo que era un inmenso arenero y se le ocurrió que, si lo llenaba de verde, podría convertirlo en un sitio interesante. A partir del juego de palabras entre pinos y mar creó Pinamar S.A, una sociedad anónima que hoy continúa en manos de los herederos de Bunge y es dueña de casi todas las tierras que no se vendieron. La ciudad, además, es la única del país en la que mataron a un periodista en democracia, la única en la que un fotógrafo fue asesinado por sacar una foto. Podría -debería- no ser verdad. Pero lo es. Es Pinamar.

Otro elemento que la distingue, más intangible, más abstracto, es que a pesar de pasar de tener 20 mil a 40 mil habitantes en diez años, todavía mantiene rituales de pueblo. Una pequeña comunidad que en la temporada de verano rebalsa de turistas -y dinero- pero que se deshabita en cuanto aparecen los primeros fríos. Acá todos se conocen con todos: el pinamarense promedio no sólo conoce los nombres y problemas de los vecinos de su cuadra -en calles de arena en las que no suele haber más de diez hogares- sino que esa es una realidad que se suele repetir con cualquiera de coterráneos.

En un cumpleaños, en las fiestas de alguna de las diez escuelas primarias de la ciudad, en La Luna -el único boliche que abre durante todo el año- o en las playas: tarde o temprano sus habitantes siempre se terminan cruzando. Es por eso que no hay demasiados secretos. O sí, los hay, pero como en cualquier pueblo chico suelen guardarse debajo de la alfombra. Y Alfredo Yabrán era uno de ellos.

Pinamar fue el corazón del poder político y empresarial en la década de la pizza y el champán. Ahí se cruzaban, todos los veranos, gobernadores y funcionarios del gabinete nacional. Roberto Giordano organizaba desfiles con las modelos más top de la Argentina e invitados de lujo, como el basquetbolista Magic Johnson, y Charly García demolía hoteles entre recital y recital.

En 1995 pasó algo que jamás se volvió a repetir: el entonces todopoderoso Carlos Menem viajó hasta ahí para poner la piedra inaugural del hotel Terrazas al Golf y se convirtió en el único presidente en ejercicio de la historia en visitar la ciudad balnearia. Fue un favor que le hizo al dueño del emprendimiento, al hombre que controlaba Pinamar pero al que nadie le conocía el rostro: Alfredo Yabrán.

El empresario, dueño de OCA y de una veintena más de compañías, tenía una fortuna calculada en más de cuatro mil millones de dólares -más de lo que Argentina le pagó al FMI en el último año-, 640 empleados armados bajo su nombre -entre ellos represores como “El Tigre” Acosta y Adolfo Donda, el tío genocida de Victoria- y una impresionante red de influencias que alcanzaban a presidentes y a ex presidentes como Raúl Alfonsín, al cardenal Raúl Primatesta y a Sergio Villarruel, el conductor de televisión más famoso de esos años, entre otros. Sus millones de dólares invertidos en hoteles y restaurantes top de Pinamar y la promesa de un megapuerto ilusionaron a la ciudad con la posibilidad de hacer olvidar al jet set argentino que alguna vez existió algo llamado Punta del Este.

Todo ese imperio, para Yabrán, se levantaba sobre una premisa: su capacidad de moverse entre las sombras.

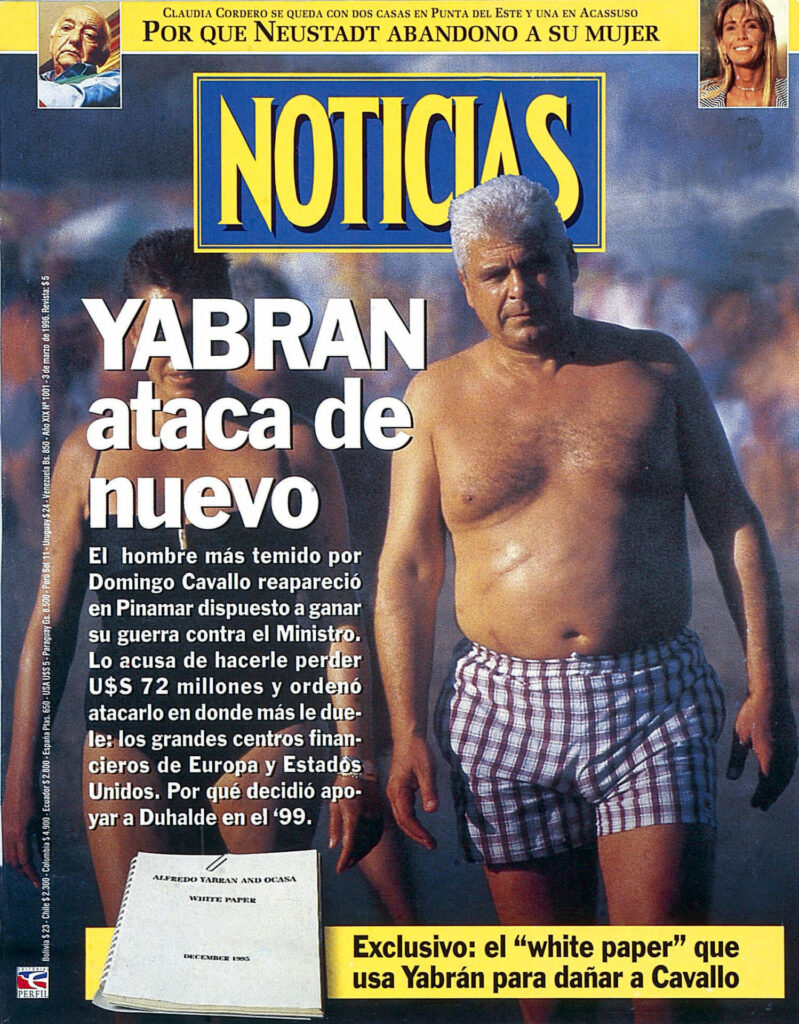

—Ni los servicios de inteligencia tienen una foto mía. Sacarme una foto es como pegarme un tiro —le dijo “el Cartero” al periodista Gustavo González en una de las tres entrevistas que dio a Noticias.

La foto

Cuando en la tarde del viernes 16 de febrero de 1996 José Luis Cabezas levantó su cámara, hizo click y retrató a Yabrán caminando junto a su esposa por la playa, gran parte de Pinamar ya conocía -de nombre- al empresario que se creía -con la razón que dan los millones de dólares- el dueño de la ciudad.

Cabezas era un fotógrafo obsesivo. Era común que en una producción de fotos usara hasta cinco o seis rollos de 36 diapositivas ante la insatisfacción de sentir que aún no tenía “la foto”.

—También era un “chabón bravo” —recuerda el periodista Gabriel Michi, compañero en Revista Noticias y amigo entrañable—. Me acuerdo que una vez lo jodí diciéndole, en una nota menor, “¿por qué no sacas esa fotito?”, y José Luis se enojó y me contestó: “Yo no hago ‘fotitos’, hago fotos. No hacía ‘fotitos’ ni cuando de pibe hacía fotos sociales de los chicos en la Plaza Las Heras”.

Fue esa voracidad la que empujó a Cabezas desde su Wilde natal -donde se crió en una familia humilde, que sobrevivía con el sueldo de trabajador ferroviario del padre- a retratar a lo más encumbrado del jet set político. Y Pinamar era el corazón de ese poder. También era un lugar al que el periodista amaba ir en las temporadas, donde se enamoró de Cristina Robledo, una maestra jardinera con la que luego se casó y con la que tuvo a Candela, una hija a la que nunca llegó a hacerle una foto.

La foto de Cabezas se convirtió en la tapa más emblemática de la historia de Noticias. En el interior, la nota firmada por Michi contaba el proyecto del megapuerto y otros misteriosos emprendimientos del empresario en la ciudad.

Yabrán, Cabezas y Pinamar se cruzaban en esa tapa histórica de 1996, en un adelanto retorcido de lo que vendría poco tiempo después. Por atreverse a hacer ese retrato, algo a lo que ni la SIDE había conseguido, Yabrán mandó a su jefe de seguridad, Gregorio Ríos, a contratar a una banda de delincuentes de poca monta, “los Horneros”, para asesinar al fotógrafo.

La Bonaerense también hizo su aporte: primero ayudó a los criminales a localizar a Cabezas y luego liberó la zona. En la madrugada del 25 de enero de 1997, cuando el fotógrafo volvía de cubrir la fiesta de cumpleaños de Oscar Andreani, el entonces famoso empresario telepostal, “los Horneros” lo golpearon y secuestraron. En una cava en General Madariaga, el pueblo rural vecino a Pinamar, dos tiros terminaron con la vida de Cabezas. El que efectuó los disparos fue Gustavo Prellezo, un policía bajo las órdenes de Yabrán que comandaba al grupo delincuente.

Desde ese momento la ciudad jamás volvió a ser la misma.

La aldea fantasma

—Ese viernes Cabezas me había hecho, de onda, las fotos de una maratón que estábamos organizando—dice Pedro Marinovic, dueño de la hostería “Dalmacia”, en la que la que estaba un cuarto de siglo atrás—. Nuestro fotógrafo no apareció, no sé por qué, y Cabezas estaba por ahí y nos dio una mano. Me trajo las fotos a las ocho de la noche y me dijo que se iba a para la fiesta de Andreani, de donde después lo secuestraron. Al otro día escuché que hubo un asesinato, aunque todavía no se sabía quién era. El lunes a la mañana estaba en la hostería, mirando la tele, cuando contaron que era Cabezas.

Así como hay gente que puede describir con precisión el momento y el lugar en el que estaba cuando Maradona dejó en el camino a tanto inglés en el Estado Azteca, en Pinamar pasa algo parecido: no hay pinamarense mayor de treinta años que pueda olvidar de ese día, quien le contó lo del auto calcinado en una cava en Madariaga, por dónde vio la vergonzosa defensa del intendente de entonces a Yabrán, cómo se enteró de que la policía había liberado la zona, cuándo fue que comprendió el horror, la complicidad política, cívica y empresarial que convirtió a su ciudad en el centro de atención de todo un país.

El crimen cambió para siempre a sus playas: chau Yabrán, chau Menem y su Ferrari, chau megapuertos y dólares, chau glamour, chau estrellas de TV y modelos de moda, chau Punta del Este y también chau Pinamar, título de tapa de la revista Noticias, la misma en la que trabajaba Cabezas, que ilustraba a la desolada ciudad en enero de 1998 y a la que algunos vecinos se tomaron el trabajo de mandar a imprimir en una versión gigantesca sólo para prenderla fuego en una avenida.

En eso se convirtió Pinamar durante años, en una aldea fantasma que renegaba de su pasado y que, cuando aparecían periodistas o curiosos preguntando por el crimen los mandaban para Madariaga, donde estaba la cava en la que habían gatillado los dos disparos. Si Cabezas fue para el país un símbolo de un horror que nunca debería volver a repetirse, una garantía para todos los periodistas de que ya nunca nadie podría herirlos de gravedad, para Pinamar fue un karma que destruyó sueños, trabajos, que despertó los peores miedos y que los obligó, con la sutileza de una trompada a la mandíbula, a una profunda reflexión.

Pinamar hoy

Pinamar sigue siendo, en esencia, un pueblo. Y como tal, y como cualquier lugar del planeta, tiene también otra cara, reforzada por el paso de los años, por el agua salada que alejó los tiempos de oscuros empresarios y de silencios políticos, por las nuevas generaciones y por las nuevas camadas de emigrados. También porque el fantasma de Yabrán está cada vez más lejos, empujado por la insistencia de su mujer, María Cristina Pérez, y sus hijos, que se fueron desprendiendo de las propiedades que tenía el empresario allá y que de hecho hoy tienen a la venta a “Narbay”, la histórica casa del Cartero en la ciudad. Todavía nadie la quiso comprar.

Hoy Pinamar también es Gastón Caminata, que todos los días recorre 15 kilómetros a pie la playa, bajo el sol infernal de enero y bajo el frío intenso de julio, para juntar las colillas de cigarrillo que la gente dejó en la arena. Es Martín Yeza, el primer intendente desde el asesinato que pidió, públicamente, perdón en nombre del municipio que hoy comanda, o Julieta Laurino, una porteña exiliada que empuja a todo aquel que se le cruce a una vida sin bocinas ni tráfico y que, cuando alguno toma su ejemplo y la sigue, se procura hacerlos sentir como en su casa desde el primer instante.

También es Marinovic, un hotelero descendiente de croatas que invita a un extraño al que recién conoció, un 31 de diciembre, a que pase fin de año con su familia para que no esté sólo. Es Manuel Morello, un cordobés de 50 años que llegó a la ciudad dos décadas atrás con un par de celulares usados para vender y que hoy, a pesar de estar a cargo de dos hijos, un restaurant, un hotel y un parador, se toma varias horas de su semana para levantar postes o árboles, para ayudar a un vecino al que se le rompió un vidrio, para arreglar los tachos de basura, para hacer eso y más solamente por un amor puro al lugar que lo recibió sin un solo peso y al que hoy llama su hogar.

—Yo no paro hasta que esto sea Mónaco —repite Morello, a quien sus vecinos llaman “Pinaman”, el superhéroe de esa ciudad que hace 25 años estuvo maldita.