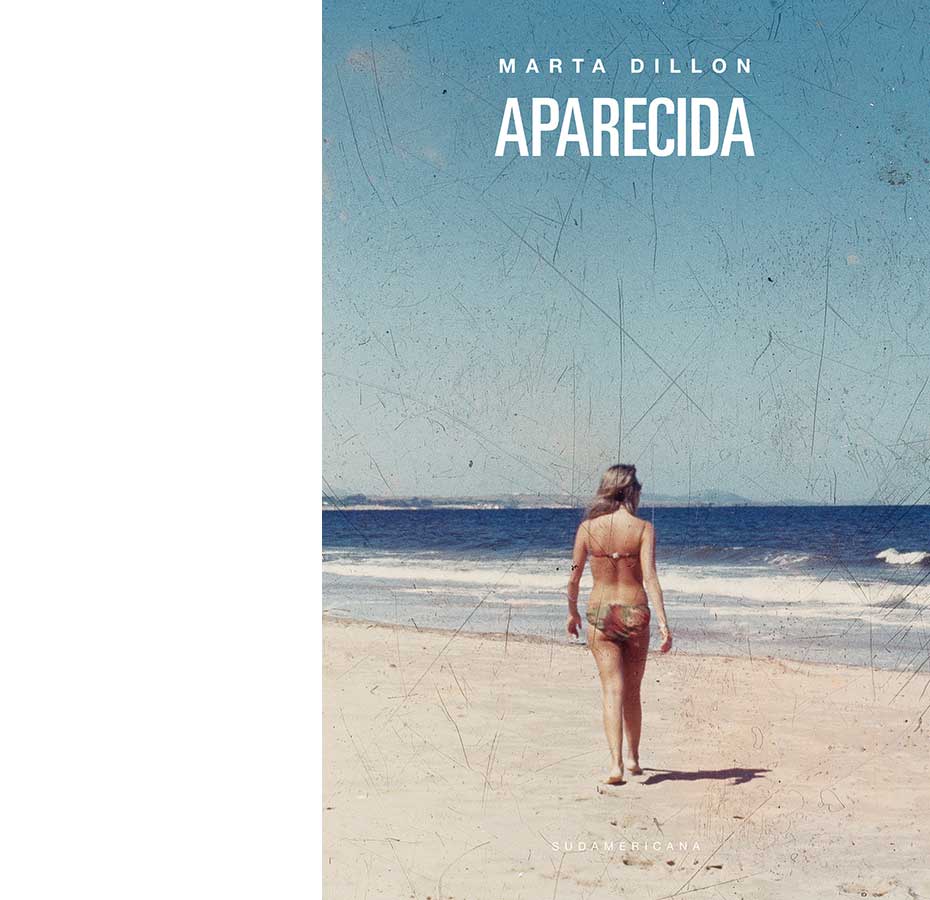

Fotos del entierro de Marta Taboada: gentileza Adriana Lestido

Frente a mí hay una foto de mi mamá conmigo. Estamos tendidas sobre la arena, apenas se ve la espuma del mar en un ángulo. Ella tiene la cara tapada por el pelo, a mí sólo se me ve la nuca y su mano enredada en mis rulos. No sé cuántos años puedo tener en la foto, puedo decir que su codo se apoya justo en el nacimiento de mi espalda y sus dedos se pierden en mi pelo. ¿Qué edad hay que tener para que el antebrazo de tu madre tenga la exacta medida de tu torso?

Veníamos de ser reinas con nuestro pequeño príncipe arrugando el protocolo. Vuelo en primera a España, hotel cinco estrellas en Donostia y almuerzos que podrían haber valido la hipoteca de nuestra casa durante los que nuestro hijo Furio era capaz de revolear el menú infantil antes de que los mariscos explotaran en nuestra boca. Había ganado mis privilegios como consorte, la verdadera invitada al Festival de Cine de San Sebastián era Albertina. Como jurado de ópera prima, a ella le tocaba ver más de una docena de películas, sostener tertulias, farfullar en inglés y pelear para que la mirada romántica de los europeos sobre la marginalidad en América Latina no se llevara los premios; el cine es su arte, tanto como la pelea. A mí, en cambio, me tocaba recorrer la ciudad encantada empujando el cochecito, evitar que Furio comiera arena de la famosa concha y poner cara de nada frente a los mozos que ya conocían el escándalo de cubiertos y platos estallados que era capaz de provocar en el desayuno y que yo no me pensaba perder de ninguna manera porque oportunidades así una no sabe cuándo se van a repetir.

Terminado el festival, iniciamos un viaje de exploración, perdiéndonos de a ratos por los caminos del país vasco en un auto alquilado y con un mapa de papel. No era un gran plan para Furio, odiaba la sillita y el amarre del cinturón de seguridad pero nosotras estábamos dispuestas a aprovechar. A gastarnos los últimos dólares de la herencia que Albertina recibió saltándose la generación de sus padres por razones de fuerza mayor. Cuando entramos a Irún, tan perdidas como siempre, nuestro viaje y nuestra paciencia de madres estaba terminando. No había ningún encanto en esa ciudad industrial más que las banderas rojas y negras que colgaban de los balcones pidiendo por la vuelta a casa de unos presos políticos en euskera. Ese rasgo militante me daba alguna sensación de pertenencia, siempre me tocaron el corazón las causas populares y aunque no tenía la traducción exacta y olía cierto tufillo a nacionalismo, los trapos flameando me daban la ilusión de una lucha que no se abandona.

Creo que habían pasado ya un par de horas desde el mediodía. No sabíamos a dónde íbamos porque por toda seña teníamos la afirmación de un músico contestatario, jurado del festival y único aliado de Albertina en las discusiones finales, que nos había invitado a pasar la última noche en su casa supongo que por razones parecidas a esas que a mí me ligaban a las banderas negras. “Cuando entren a la ciudad pregunten por mí, todo el mundo sabe dónde vivo”, había dicho Fermín antes de despedirnos. Pero ¿a quién le íbamos a preguntar? ¿A la mujer de portafolios, al hombre de overol, a los chicos que fumaban con uniformes de colegio? Las dimensiones de Irun nos hicieron dudar de inmediato de su voluntad de alojarnos. Avanzamos de todos modos hacia el centro histórico porque eran los únicos carteles con alguna indicación prometedora. Furio ya no soportaba el encierro y el hambre y nosotras apenas podíamos con él y con nuestro propio malhumor. Además, nos hacíamos pis. Como siempre en circunstancias como esa, discutíamos, y para colmo mi teléfono empezó a sonar una vez, dos, tres. Imposible encontrarlo, nada más inútil que un teléfono celular argentino en España. Sólo estaba prendido por las dudas, el último tramo del cordón umbilical con mi hija que había quedado en Buenos Aires. Que sonara así, insistente, sólo podía ser una mala señal y el aparato se escondía. La última vez que había despreciado su timbre de emergencia estando fuera del país, Naná me había llamado para decirme que se casaba, que se casaba al día siguiente de ese llamado y era obvio que no tendría manera de estar en la ceremonia. Mi hija sabía que para salir de donde estaba tenía que tomar un camión que me sacara de en medio de los médanos, un ómnibus y un ferry para cruzar el Río de la Plata; lo sabía porque en ese lugar habíamos pasado nuestras mejores vacaciones juntas. ¿Por qué me hacía eso?

—Bueno, mamá, es difícil hablar con vos.

—¿Es difícil decirme que te casás?

—Te lo estoy diciendo, ¿no? Además, no invitamos a nadie.

La conversación se cortó enseguida, la mala señal de los teléfonos en una playa donde no hay luz eléctrica ni agua corriente me dejó lagrimeando junto al único enchufe disponible para cargar baterías en ese pequeño poblado de pescadores y bohemios donde flotan juntos el olor a transpiración, a marihuana y al cadáver de los lobos marinos que mueren en la playa.

No quería imaginarme qué podía pasar ahora que el océano entero me separaba de mi hija mayor. El timbre musical del teléfono me enervaba y ni siquiera me servía para ubicarlo; el auto entero era un descontrol de abrigos, sanguchitos, bebidas, carteras despanzurradas, juguetes y un bolso a medio abrir. A los gritos pedí que estacionáramos. Albertina encontró lugar en una esquina; de un lado, una plaza seca y negra rodeada de plátanos; del otro, un descampado de pasto verde con un baño público de esos a los que se entra con monedas como un faro en medio de la nada. Corrí con Furio hacia el baño, las verdaderas urgencias siempre son las que reclama el cuerpo y a quince horas de avión de mi casa era poco lo que podía hacer antes que pis. Inmersa en olor a orín y desinfectante encontré el teléfono en la cartera, entre las llamadas perdidas no había ninguna de Naná así que alivié mi vejiga y mi corazón de madre al mismo tiempo. Antes de que Furio terminara de desenrollar dos kilómetros de papel higiénico volví al auto.

—¿Y? —me preguntó Albertina.

—Está limpio, andá.

—¡Te estoy preguntando quién llamó!

Volví a mirar el teléfono y entonces vi que tenía un mensaje de voz. Lo escuché:

—Hola Marta, soy Paula Jiménez, te llamo porque mi novia trabaja en Antropólogos y me dijo que estaban tratando de ubicarte. Bueno, eso... fijate.

¡Claro! Entre las llamadas perdidas yo había visto el número de Antropólogos, lo había marcado suficientes veces en el último año; si no hubiera estado tan concentrada en una desgracia posible lo hubiera reconocido perfectamente. Era un teléfono que estaba en mi memoria tanto como tenía que recurrir a Internet para buscarlo cada vez que lo necesitaba. Lo había hecho sonar a lo largo de los últimos veinte años con esa regularidad arbitraria del impulso de buscar a un desaparecido. O de buscar los rastros de ella, mi mamá. Un impulso urgente por un breve lapso de tiempo en el que a veces algo más se encuentra: una testigo que la nombra, una coincidencia de fechas, la comprobación de que las voces que yo escuchaba la noche del secuestro no venían del baño sino de la cocina. Cada detalle brilla como una gema pero su luz se apaga de inmediato.

Es la confirmación de todo lo que no se sabe, de todo lo que se ha ido.

Cada vez que el resplandor me iluminaba, yo había llamado a Antropólogos; acercaba un dato que se podía completar con otros, buscaba una confirmación, ajustaba una línea del relato. Los puntos suspensivos me devolvían a mi vida.

Desde Antropólogos nunca me habían llamado a mí. Ellos siempre en la misma oficina, las computadoras siempre encendidas, los testimonios que podía buscar titilando siempre en las pantallas electrónicas, todo ahí siempre, la ilusión de que la búsqueda podía empezar cada vez y yo siempre abandonándola.

Cuando tenía 18 años encontré el nombre de mi madre en el Diario del Juicio, que transcribía los testimonios de quienes se habían sentado frente al tribunal en la causa 0, la que juzgó a los comandantes de la dictadura a principios de los años 80, apenas comenzada la democracia. Una y otra vez releí el párrafo “una médica, Elena de la Rosa, y una abogada, Marta Taboada”. Era ella, sin duda, la profesión y el nombre. No retuve más del testimonio, salvo la prueba de la existencia de mi madre, la ratificación de que no había ido a ningún otro lado más que a las orillas de la muerte, que su desaparición no me pertenecía del todo sino que era parte de algo grande, algo de lo que se hablaba en la esfera pública aunque no en su familia. Elena Corbin de Capisano se llamaba la testigo y eso es todo lo que supe. No sé cuántas veces leí esa página. Miles, probablemente.

“Una médica, Elena de la Rosa, y una abogada, Marta Taboada.”

En las noches de insomnio, entre los apuntes de las materias que tenía que rendir, todo el camino en micro desde Mendoza, donde vivía, hasta Buenos Aires a donde finalmente viajé para saber algo más. Sin embargo, no pude retener ningún otro detalle de lo que dijo esa mujer.

Era de Mar del Plata. Mi tía Graciela me contó que fue a verla y que ella le dijo: ¿Que mamá hablaba de sus hijos para evitar el sufrimiento en el cautiverio o que mamá no hablaba de sus hijos para evitar el sufrimiento en el cautiverio? La confusión se instaló en el primer momento en que escuché la frase. Supongo que el tono recogido, casi de media lengua que

se usaba para decir cualquier cosa relacionada con mi mamá no ayudó, como tampoco ayudaban a mi propia locuacidad los meses pasados escuchando en la televisión, en completo silencio y total inmovilidad, ese anuncio del principio de la democracia llamando a todos los que tuvieran un familiar, a cualquiera que hubiera visto u oído algo en relación a un desaparecido para que se presentara y lo dijera. Suponía mal que algún adulto de mi familia habría concurrido a la cita.

Con un poco de coraje podría haber ido yo misma, acababa de cumplir dieciocho; lo pensé, pero no lo hice. Ni siquiera me animé a indagar quién de todos ellos, mis abuelos, mis tíos, mi papá, lo había hecho. Era una señora desconocida la que nos salvaba a todos nosotros y mi duda sobre sus dichos, en aquel momento, me resultaba hasta egoísta: ¿Mamá pensaba en mí y no lo decía? ¿Se sumergía en el puro presente para no extrañar nada más? ¿O contaba de los suéteres que nos tejía en su knittax, cuatro iguales, cuatro del mismo color, los mismos ochos bajando desde el cuello, todos empezados y terminados en el mismo día en que teníamos que ir a un cumpleaños? ¿Le contaba a esta mujer de lo que le costaba peinarme, de las lágrimas que me saltaban cuando me recogía el pelo en la coronilla para que se me vieran los ojos? ¿Tejía con esos relatos una realidad paralela para acallar los gritos de los torturados? ¿Me quería mi mamá?

Nunca pude preguntárselo a esta señora y mi tía no tiene respuesta. A veces ni siquiera se acuerda de haberla visto.

Ella tiene su propio sistema de amnesia, como lo tenemos todos, incluso los que declamamos que no hay olvido ni perdón. No me llevó de viaje a Mar del Plata para visitarla y es seguro que yo no fui tan enfática en el pedido. Me conformé con una jornada del Juicio a las Juntas, un día en esa sala inmensa y solemne de la que recuerdo sobre todo los tronos de los jueces y la diminuta silla de los testigos. Me acuerdo también de la iluminación que sentí cuando después de escuchar en la voz de un compañero de cautiverio el largo calvario de una mujer desaparecida llamada Hilda Cardozo, su apodo y su cara se dibujaron en mi memoria

—¡Es Katy! ¡Es ella! ¡Vivió en casa! —le dije a mi tía, sentadas las dos en lo que yo creo que es un palco aunque no sé si hay palcos en esa sala.

Era cruel lo que se decía de ella, se habían ensañado, resaltaba entre el resto de sus compañeros de cautiverio por las marcas que le habían impreso. Pero yo me alegré de escuchar su nombre. Era darle relieve a lo que solamente yo sabía y no tenía con quien compartir. Todos esos nombres y esas caras que había retenido desde niña hasta adolescente a pesar de que mi tarea militante era olvidarlos no eran una comparsa de fantasmas sino historias y cuerpos animados, capaces de sufrir, de resistir y de morir; no sólo de desaparecer. Dejé en un pliegue de mi memoria a Elena Corbin de Capisano.

Diez años después quise buscarla. Estaba muerta.

Así se anda en la reconstrucción de la zona desaparecida; como en un juego de la oca, se avanzan unos casilleros y se retroceden otros tantos. Cuando el deseo de saber urge, el dado impulsa hacia delante. Un breve éxito es suficiente. Después volverá el silencio, la vida cotidiana, los años que pasan.

Tenía una hija en tercer grado cuando pude hacer el siguiente movimiento. Alguien más había hablado, por primera vez, cuando se cumplían veinte años desde el golpe de Estado. Nos encontramos en un bar de la Avenida de Mayo. Cambá había concertado la cita, era un exmilitante de la agrupación con la que mi vieja se había comprometido en sus últimos años y que había hecho por mí lo que mi parálisis histórica no había podido: buscar. Buscar es una palabra peliaguda cuando se trata de desaparecidos, porque a decir verdad no está claro que los busquemos a ellos, a ella en mi caso. Lo que se busca es un material residual, el sedimento de su vida antes y después de convertirse en esa entelequia que no es, que no está, que no existe. A buscarla de verdad me desafiaron una vez. Tenía doce y estaba en Pinamar con dos amigas circunstanciales, niñas ricas que vivían en un caserón frente a la casita que había alquilado mi papá con su esposa y los siete niños que convivíamos entonces, tres de ella y nosotros cuatro más una empleada doméstica. Debía ser un día de lluvia porque estábamos encerradas en una habitación y no sé por qué conté que mi mamá era desaparecida. Tampoco sé de dónde había sacado la palabra, tal vez el sentido común me la había dictado, en definitiva todo rastro de ella, sus amigos, los hijos de sus amigos, su auto, su ropa, la estela de su perfume, todo se había esfumado. Y nadie la nombraba. Dije la palabra y sin que me lo pidieran conté mi última noche con ella de un tirón mientras mis amigas escuchaban con el ceño fruncido y la nariz arrugada como si estuvieran viendo algo que les daba mucha impresión, una rodilla sangrando o un sapo aplastado sobre el asfalto. Cuando terminé y las miré me arrepentí de haber hablado, nadie se movía, nadie era capaz de cambiar de cara. Una de ellas, la más grande, fue la primera en decir algo después de ponerse compulsivamente brillo de labios con gusto a frutilla; entonces estaba de moda.

—Bueno, pero a lo mejor está en otro país.

—No, me hubiera mandado una carta —dije con seguridad aunque la duda quedó titilando.

—A lo mejor no puede —dijo la menor, pasando una mano sobre mi hombro.

A esa altura lo único que quería era que volviéramos a hablar de la Suzuki 90 de Martín Oberst, el chico que me gustaba.

—¿Pero la buscaste, la buscaste bien?

¿Qué gesto pude haber hecho?, ¿qué clase de pregunta era esa?

—¿Y si te disfrazás de provinciana y vas a preguntar por las cárceles?

Esa idea les dio un entusiasmo inusitado: sin que pudiera parpadear, estaban haciéndome dos trenzas, enseñándome a caminar encorvada, a pronunciar las erres como si tuviera la boca llena de saliva, planeando qué andrajos me podría poner. Ellas estaban felices por el juego y yo me dejé hacer con tal de salir del embrollo, ni siquiera cuestioné qué clase de cobertura, qué clase de extranjería significaba ser provinciana; a mi mamá se la habían llevado con una salteña y un jujeño, ella misma se sentía más ligada a la Salta natal de su padre que a Buenos Aires. Pero me habían dado una misión y eso encendía una luz intermitente. Cuando me desperté esa madrugada en que mi casa parecía que iba a derrumbarse por los golpes que escuchaba, Susi, la joven que nos cuidaba cuando mamá no estaba, me dijo al oído mientras me volvía a aplastar sobre la almohada: “Quedate quieta, cayó la cana. El Negro está herido, tu mamá está bien, acordate que la Gorda se llama Porcel”. ¿Dónde más iba a estar si había caído “la cana”?

¿Tengo que decir que nunca fui a preguntar por ella a ninguna cárcel?

¿Tengo que perdonarme describiendo lo inescrutables que son los edificios penales?

¿Tenía alguna importancia que haya sido otro y no yo quien haya encontrado a la única persona viva que podía hablar de mi madre en su cautiverio?

Ahí estaba Cristina con su mirada de niña asustada, en una mesa contra la pared en un bar de Avenida de Mayo, casi dos décadas después de la primera búsqueda que no concreté. Afuera había algún tipo de manifestación. Era la primavera de 1996 y recuerdo haber cruzado entre los bombos para llegar como quien camina a ciegas por un paisaje conocido. Mi tía también tenía ojos de nena. Acumulaba colillas con rouge en un cenicero y la voz le temblaba hasta para decir hola. Cambá sonreía, para él este encuentro era una especie de triunfo, podía darme algo más que esa postal que ya me había ofrecido: mi mamá en una reunión con sus ojos color cielo, sentada en el fondo y ningún intercambio de palabras. Yo estaba inquieta, tenía otras cosas en la cabeza, después de muchos años de trabajar como periodista free lance había conseguido que me tomaran en el diario que siempre había leído; escaparme de la redacción era una zozobra todavía y lo peor era que no iba a poder volver. En una hora más tenía que estar en la sede de Antropólogos, del Equipo Argentino de Antropología Forense, para acompañar a dos hermanos que habían encontrado el cuerpo de su padre. Ellos mismos se habían reconocido como hermanos hacía pocos meses. Era una historia extraordinaria: Gastón es músico y tocaba en una banda a la que Claudio —entonces todavía llevaba su nombre de adopción, ahora es Manuel, como le puso su madre— había ido a ver más de una vez, tenía el disco y pidió que le señalaran a Gastón en la tapa cuando Alejandro Incháurregui, todavía miembro del EAAF, le contó quién era en su casa de Guernica sin ningún anuncio previo. El camino para encontrar a Claudio había empezado con los huesos de su padre, de ahí a los de su madre y por el lugar donde ella había sido asesinada a ese niño supuestamente sin identidad que se dejó en la casa cuna de San Nicolás hasta que lo adoptaron de buena fe.

Yo iba a escribir esa historia, el periodismo siempre me había servido para acercarme a lo que deseaba, pero sobre todo iba a abrazar esos huesos recuperados, igual que otro montón de hijos e hijas de desaparecidos, como si me pertenecieran. Iba a guardar la imagen de un esqueleto chamuscado en algunas partes, un clavo quirúrgico intacto con su número de serie legible y unos mocasines que pusieron al final de las tibias y los peronés, con la suela gastada en vida y el cuero comido por los años bajo tierra como la prueba de que lo imposible puede desintegrarse antes que los restos y entonces yo también tenía chance, al menos de ver otra vez las plataformas de mi mamá, esas que no tenía edad para ponerme pero me probaba en secreto para saber cómo sería verme más alta. El entierro de Gastón Gonçalves padre iba a ser una zanahoria puesta en la nariz de mi propia búsqueda: los gritos de presente, las banderas flameando bajo las puertas del cementerio, los hijos cargando la urna como si fuera un bebé y nosotros, los cientos que no habíamos podido enterrar a los nuestros, abrazados y llorando como niños que ya no éramos, poniendo en ese nicho lo que no teníamos pero nos prestaban. Con todo eso en la cabeza apenas me daba cuenta de que ese día, en ese bar, estaba encontrando algo que no había tenido hasta entonces: unos ojos que habían visto a mamá cuando mamá era un fantasma para mí. Necesitaba un poco de alcohol. Iba a pedirme una cerveza cuando Cristina me redujo a la edad en la que el alcohol está prohibido. Me miró y un rayo negro le cruzó los ojos.

—Te parecés a Marta, ¿no?

—Yo soy Marta.

La confusión fue un látigo de dos puntas, nos golpeó por igual. Ella se removió en su silla como sintiéndose acusada y a mí me abrazó el calor de la vergüenza por apropiarme del nombre que compartimos. Pero a la vez era cierto, era verdad, había visto a mi madre. Y no la veía parecida a su hermana sino a mí que tenía casi la misma edad que ella cuando compartieron las catacumbas de Puente 12. Era lo más espectacular que me había pasado en todos esos años.

Unos meses antes de ese encuentro había viajado a Rosario, otra vez guiada por Cambá, para conocer a un hombre que también había estado en la Brigada Güemes, él recordaba el nombre de mi mamá pero no a ella. A él, que no sabía, le pregunté y le pregunté y le pregunté. Le arranqué algunas anotaciones sueltas que guardo en un cuaderno: “Adelante se torturaba, atrás estaba el pozo”, “las mujeres estaban en el salón”, “tirado en el piso sentís el barro en los guardabarros, grillos, ramitas, te arrastran por el piso atado de verdad, uno que va a pensar ¡querés seguir!”, “más allá de la tortura éramos bichos, hasta me llegó a parecer que era parte de la lucha”. Y en un destacado: “La maceración”, remarcado por mi mano con líneas onduladas entendiendo en esa palabra casi poética cómo lo duro puede volverse blando, materia sin nombre. A Cristina, en cambio, apenas pude indagarla.

Tenía unos papeles aferrados a su pecho que yo esperaba que desplegara pero ninguno hablaba de mi madre. Su voz era tan débil que tenía que volcarme sobre la mesa para escucharla y eso la retraía aún más. Me contó sin respirar que cuando empezó a hacer calor mamá cortó las mangas de su polera y que hizo lo mismo por otras. Que entre ellas se cambiaban de ropa para tener la ilusión de que un día era distinto de otro. Que a la polenta la dejaban enfriar para dividirla en porciones exactas.

—¿La torturaron mucho?

—A todos nos torturaban.

—¿Cómo era un día en el campo?

—¡¿Cómo?!

Otra vez había abierto la boca a destiempo. La pregunta era banal para ella, por la formulación parecía que estaba pidiendo detalles de un picnic. Quise corregirme pero era tarde, Cristina se replegó y su voz se escondió en el fondo de la garganta. Quise explicarme pero ella no quería contestar, me había mostrado como una interlocutora insensible, creo. La hora, de todos modos, había pasado y antes de metabolizar lo que había encontrado ardía por ir a esa otra cita donde la búsqueda de un desaparecido había llegado a un resultado tangible: un cuerpo. Cambá fue el más incómodo con la abrupta despedida. Las demás cambiamos teléfonos para volver a encontrarnos con alivio. Mi tía se fió de que yo anotaba pero lo hice mal, puse una entrada en mi agenda electrónica que decía “Cristiana”. Un error menor si mi amnesia no me protegiera tan bien de aquello que reblandece los cimientos de la entereza. Meses después, ordenando la agenda, llamé a ese número tratando de comprobar si era el de un amigo llamado Cristian. Me atendió ella y la cadencia del “hola” me turbó, dije mi nombre de pila como si con eso pudiera conseguir una reacción del otro lado. Se hizo un silencio pero ninguna cortó, las dos reconocíamos algo en esa llamada inexplicable; yo su voz, ella, no sé qué habrá reconocido ella porque no dije mi apellido. Al final cortamos y yo borré el número como si fuera el dato de una nota que ya había escrito y que no volvería a servirme. Meses después quise volver a saber de esa mujer con ojos de niña pero claro, no tenía su número. No me había quedado con ningún dato salvo su nombre y su apellido: Cristina Comandé.

Pasaron seis años hasta que volvimos a encontrarnos. Por un largo período de tiempo yo no supe cómo dar con ella. Después resultó que era familiar de al menos dos personas que trabajaban conmigo, pero no quería hablar. Le mandé una columna que escribí con los pocos datos que me dio. La agradeció a través de sus familiares, pero no quería hablar. En esos años se me ocurrió pensar que su silencio se debía a algo horrible que pudiera haber hecho mi madre mientras estuvo detenida y dejé de preguntar. Una vez más no había superado el objetivo. Por cobarde, por ansiosa, por querer saber lo que a mí me importaba y no lo que ella me quería contar me tenía que quedar con un fragmento, la anécdota de la ropa y la de la polenta, eso era todo y eso era mucho. Año a año la anécdota crecía como todo un relato de la vida cotidiana en cautiverio y hablaba perfectamente de mi madre: vital, coqueta, creativa.