En un cuartito de dos por dos, rodeado de yelmos, reliquias e insignias navales, el capitán de navío Fernando María Azcueta construyó una réplica miniatura del barco que simboliza la amistad entre marinos: la fragata francesa del siglo XVIII Hermione. Se sabe que la Hermione tuvo la osadía de cruzar el Atlántico en 1780, desde Rochefort hasta Boston, para dar el último y decisivo apoyo francés a los estadounidenses en su Guerra de Independencia contra el Imperio Británico. Victoriosa, límpida y altiva, hoy se encuentra la réplica real y exacta de la Hermione en el puerto de Rochefort. Victoriosa, límpida y con todas las loas que él también mereció, se encuentra la Hermione miniatura en el cuartito del capitán Azcueta, comandante del submarino argentino ARA San Luis durante la Guerra de Malvinas.

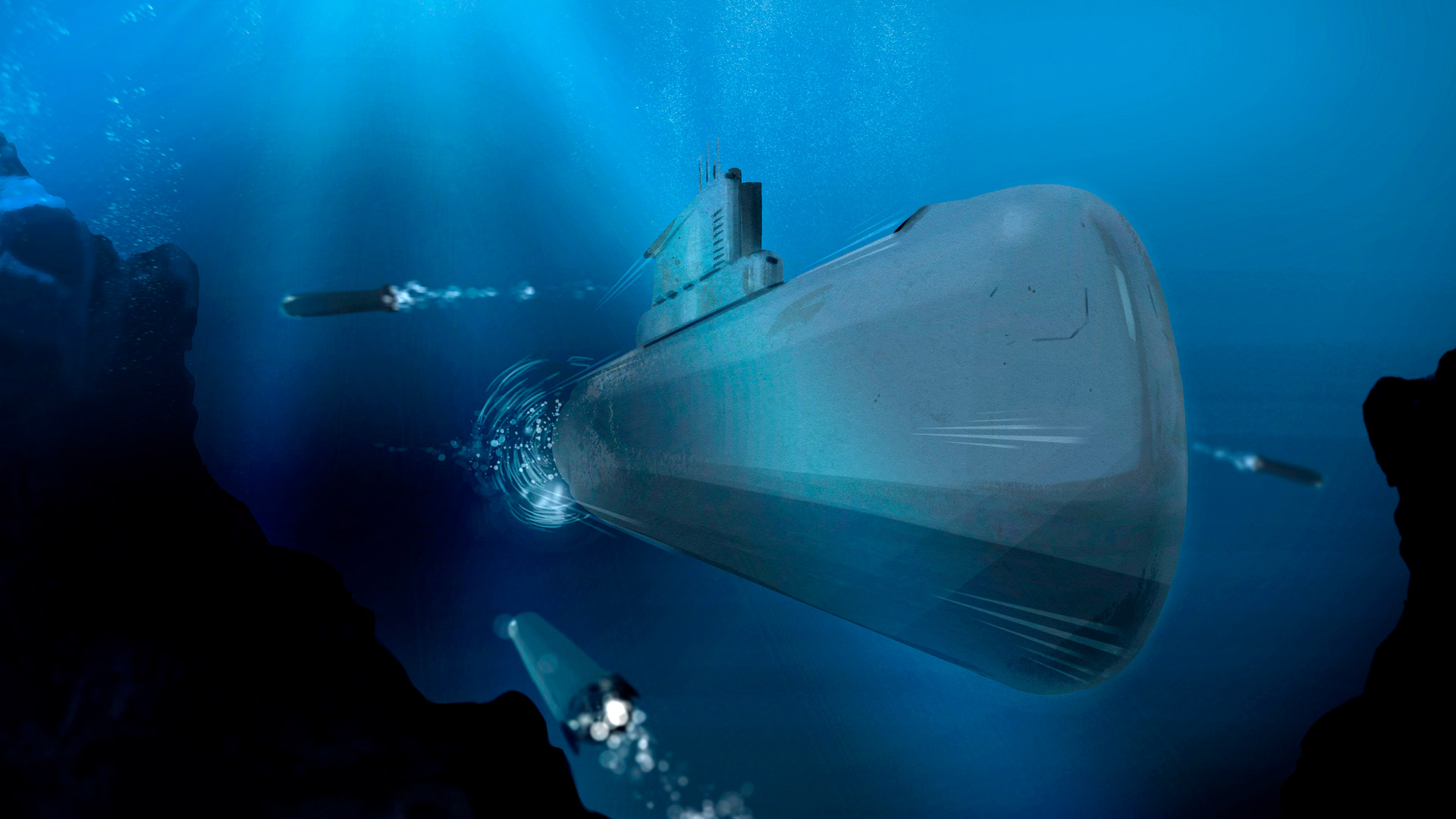

El San Luis fue un submarino de guerra al que se ha comparado con David en su escena contra Goliat y al que, se sabe, un grupo de helicópteros y fragatas inglesas intentó cazar sin éxito. Una osadía mayor. Sus partes fueron construidas en Alemania, país de amplia tradición submarinista, y ensambladas en los Talleres Navales Tandanor de la ciudad de Buenos Aires. Fue un submarino chico, de cincuenta y cinco metros de largo, tripulado por 35 oficiales y suboficiales entrenados en distintas especialidades para enfrentar ese estado de excepción que es la guerra. Solo que, en este caso, para una muy particular, una guerra en el fondo del mar.

Todos los submarinos de guerra del mundo están diseñados para navegar con sigilo y discreción para mantenerse invisibles a los sensores enemigos. Su éxito consiste en no ser encontrados, en hacerle saber a su enemigo que están en el campo de batalla sin decirle exactamente dónde. Su éxito es generar zozobra, provocar miedo y transmitir incertidumbre haciéndole creer a la flota enemiga que en cualquier momento y desde cualquier lugar puede recibir un torpedo bajo el agua.

Por esa razón es que cuando los ingleses supieron de la presencia del San Luis en el campo de batalla lo mandaron a cazar. La orden la dio el comandante de la fuerza naval inglesa, el almirante Woodward, John “Sandy” Woodward, experimentado oficial con casi cuarenta años de servicio y con un punto clave a su favor: era submarinista. Conocía las tácticas submarinas y entendía cómo piensa un submarinista bajo presión. De hecho, sus primeras experiencias profesionales las aprendió en un submarino nuclear, el HMS Warspite, su primer buque de destino asignado en 1969. Así que cuando pronunció las palabras para ordenar la caza del San Luis, seguramente sabía muy bien lo que pedía:

—Go find him and bring me back his hat (“Tráiganme el sombrero del comandante”) —fueron sus palabras textuales.

Los submarinistas, todos los submarinistas, tienen algo en común, un fuerte sentimiento de hermandad, un estrecho espíritu de buque, como se lo llama en la jerga naval. A diferencia de la navegación en un buque de superficie, en un submarino los tripulantes comparten la suerte y el destino. Lo que le pase a uno, les pasará a todos. Una vez que se cierra la escotilla de embarque nadie puede salir. No hay forma. Ese es el signo trágico y vital que comparten todos los submarinistas del mundo y que los convierte en una especie de cofradía.

"Go find him and bring me back his hat" (Tráiganme el sombrero del comandante), fueron las palabras textuales del jefe de la fuerza naval inglesa.

Por eso, quizá por eso, la orden del almirante Woodward fue una metáfora y no una sentencia.

—Si me lo hubiera pedido, yo amablemente se la habría regalado —dice hoy, jocoso, el capitán Azcueta en su casa en las afueras de Buenos Aires.

Hay partes de la casa del capitán Azcueta que evocan un submarino. La mesa de paso, emplazada junto a la cocina, está rodeada por una sola banca en forma de “U” tallada en madera, como el comedor austero de un submarino antiguo. Y el living, los pasillos, las paredes, exhalan un ambiente cálido y opaco donde reverbera un aura que se desplaza, suave y silenciosa, por toda la casa.

—Por lo general los submarinistas no gritamos, no levantamos la voz ni damos órdenes a gritos —dice Azcueta en la mesa de paso de la cocina.

En general son hombres silenciosos que ejercen un silencio práctico y una calma concentrada. Su silencio es útil y táctico, de él depende la invisibilidad del submarino, la eficiencia de sus tareas y la supervivencia en una guerra. Su silencio es un arma de combate. Y esa era la mejor arma que tenía el San Luis para enfrentar la orden del almirante Woodward.

Woodward, pelirrojo, simpático y grácil como se le ve en las fotos que circulan de Malvinas, navegaba a bordo del portaaviones Hermes, el núcleo de la fuerza naval inglesa. Un portaaviones es un barco enorme de más de 200 metros de largo que nuclea un conjunto de fragatas y destructores que lo escoltan y que además tiene el don de asegurar el despegue y el aterrizaje de aviones de guerra en el medio del mar. Una proeza. Casi un milagro. Como una criatura antigua y portentosa, provee a otras criaturas menos antiguas y portentosas para que vayan a la caza de unas criaturas nada antiguas y nada portentosas como el San Luis.

El HMS Hermes era un portaaviones convencional construido a mediados de la década del cincuenta que para 1982 estaba alcanzando el límite de su vida útil y su presencia en Malvinas sería probablemente su última asignación. Había zarpado de la base de Portsmouth, una base histórica y victoriosa que tiene en su muelle el buque museo HMS Victory, el navío de línea que a comienzo del siglo XIX le dio de una vez por todas la hegemonía del mar al Imperio Británico.

"Si me lo hubiera pedido, yo amablemente se la habría regalado", dice hoy, jocoso, el capitán Azcueta en su casa en las afueras de Buenos Aires.

El Hermes tenía el abolengo y las credenciales, y tenía además un nombre mitológico que hacía honor a su misión. Hermes, el antiguo dios griego reconocido como el heraldo, el emisario de las buenas y las malas nuevas, el mensajero de Zeus y de Hades. Hermes es el que envía, el que sabe entregar.

***

Azcueta había zarpado el 11 de abril de la Base Naval de Mar del Plata, apostadero natural de los submarinos argentinos. Había sido notificado el 1 de abril y, en tiempo record, había embarcado lo necesario para una campaña de sesenta días bajo el agua. Desde los víveres y el agua potable para 35 hombres hasta los torpedos antisubmarinos MK-37 (Mark-37) y los torpedos anti-superficie SST-4(Sol, Sol, Taco 4) que entrarían en acción por primera vez en una guerra real el primero de mayo.

Los primeros días de navegación fueron tranquilos. Azcueta aprovechó para tratar de resolver algunos problemas técnicos del buque, para acallar algunos ruidos imprevistos que lo hacían indiscreto y para adiestrar a su tripulación con ejercicios ficticios de combate y zafarranchos de abordo. Todos pensaban que al final esa podría ser una patrulla de observación, que todo podría resolverse diplomáticamente. Lo pensaron hasta el 25 de abril, cuando capturaron al primer submarino argentino desplegado en Malvinas, el ARA Santa Fe.

El Santa Fe había participado en la Operación Rosario del 2 de abril que había recuperado las Islas Malvinas. Era un submarino clase Balao de la Segunda Guerra Mundial convertido a clase Guppy que había recibido reformas en el casco externo para mejorar sus maniobras e incorporado el snorkel para permanecer más tiempo en inmersión. En 1982 estas mejoras ya eran antiguas. Su performance submarina era limitada y estaba obligado a pasar mucho tiempo en superficie, donde el submarino es un blanco ofrecido al azar.

El 25 de abril, mientras cumplía su segunda misión en la bahía de Cumberland frente a Grytviken en las Islas Georgias del Sur, el Santa Fe fue interceptado en superficie por un grupo de helicópteros ingleses que lo atacó con misiles. Ante la imposibilidad de ir inmersión, varios tripulantes armados con fusiles se apostaron en la vela del submarino y repelieron el ataque. Tras varias horas de asedios, treguas y réplicas, el Santa Fe fue capturado por los ingleses. Este combate valeroso del Santa Fe definió el bautismo de fuego del arma submarina argentina que se conmemora cada 25 de abril.

A diferencia de la navegación en un buque de superficie, en un submarino los tripulantes comparten la suerte y el destino. Lo que le pase a uno, les pasará a todos.

Un día después de ese combate, el San Luis recibió la orden de avanzar hacia Malvinas y patrullar el Área María, ubicada dentro de la Zona de Exclusión definida por la fuerza naval inglesa. Tres días después, el 29 de abril, el capitán Azcueta arribaría al campo de batalla y ordenaría izar periscopios para mapear el entorno. Tras realizar el procedimiento y recibir los datos tomados a través de sus sensores, Azcueta supo que la guerra, ese estado de excepción para el cual todos los submarinistas se preparan con la idea de que nunca ocurra, había llegado. En superficie, uno de los sensores, el contramedidas electrónico, había detectado la presencia de posibles radares enemigos.

Dos días después, el primero de mayo, el comandante Azcueta fue notificado en su diminuto camarote de la presencia de un enemigo.

—Sonido hidrofónico calificado como posible destructor —había confirmado uno de los sonaristas a bordo.

Los sonaristas son hombres entrenados para leer el entorno a través de los sonidos percibidos por los sonares del submarino. El equipo sonar tiene hidrófonos que son una especie de parlantes que captan los sonidos del mar y que el sonarista clasifica y diferencia. Así, un sonarista bien adiestrado puede determinar si el sonido corresponde a una fragata, un helicóptero, un destructor o una lancha.

Cuando Azcueta escuchó que podía ser un destructor, no titubeó, ordenó proa hacia el blanco. Él mismo cazaría el buque enviado a recoger su sombrero.

***

Once mil yardas de distancia, confirmaron -aproximadamente- desde comando. Diez mil quinientas yardas y en avance, siguieron confirmando. Nueve mil seiscientas yardas. Nueve mil quinientas y nueve mil cuatrocientas. Azcueta ya había tomado posición, había hecho los cálculos y había ordenado cargar los tubos lanzatorpedos con los antisuperficie SST-4. Sol, sol, taco, cuatro. Estaba en condiciones.

Solo hacía falta la voz de fuego para lanzar el primer torpedo submarino en la historia naval argentina, y el primer torpedo SST-4 en una guerra real. Entonces, Azcueta, conminado por la historia a pronunciar la palabra que cambiaría su experiencia submarina para siempre, atendió el llamado y pronunció la palabra, seguramente con esa calma contenida y resuelta que se le ve en las fotos de la Guerra.

—Fuego.

Y el torpedo SST-4 abandonó su cuna de embarque y avanzó disparado hacia su blanco. Treinta segundos. Cuarenta segundos. Cincuenta segundos y todos se miraban. Ochenta segundos. Noventa. Ciento veinte. Nadie decía nada. Ciento cincuenta. Y se asentaba una penumbra espesa. Ciento sesenta, ciento setenta, ciento ochenta y todo el tiempo suficiente para que el estallido ocurriera y no se escuchó nada. El torpedo había fallado.

Cuando Azcueta escuchó que podía ser un destructor, no titubeó, ordenó proa hacia el blanco. Él mismo cazaría el buque enviado a recoger su sombrero.

Estaba resuelto, el torpedo había fallado y había delatado la posición del submarino. Ahora todos sabrían dónde estaba el San Luis. Y un submarino que delata su posición no es un cazador, es una presa.

Azcueta ordenó cambiar el rumbo y tomar distancia del fallido blanco. El submarino comenzaba a navegar hacia el único lugar donde estaría seguro, el fondo del mar, cuando escuchó un estruendo en una de sus bandas. Era una bomba de profundidad lanzada desde un barco. Una, dos, tres más. El sonarista escuchó las hélices de un helicóptero batiéndose en superficie. Luego las de uno más y dos más. Un grupo de barcos y helicópteros estaba decidido a darles caza. Entonces Azcueta ordenó maniobras de evasión. Unos grados a estribor, otros grados a babor y caía unos metros de profundidad. Unos grados a estribor, otros grados a babor y caía un poco más. Cada hombre estaba consustanciado con su tarea, concentrado en su rol, enfocado en su labor sin pronunciar una palabra más de la necesaria. Las órdenes se daban en voz baja -o se daban por sentadas-. Era un asedio vertiginoso y el submarino solo contaba con el silencio y con las maniobras de evasión para evitar su detección exacta. Cada uno hacía lo que le correspondía cuando un sonarista pronunció:

—Torpedo en el agua.

Los torpedos enemigos operaban por sonar, es decir que cazaban y reaccionaban al movimiento. Cada vez que el San Luis viraba a estribor, a babor o caía, era una señal para el torpedo enemigo. Entonces Azcueta ordenó eyección de falsos blancos. Los falsos blancos son como pastillas efervescentes que se lanzan al mar para generar burbujas y llamar la atención del torpedo. En paralelo, mantenía los movimientos evasivos y el aumento de la velocidad. Babor, estribor, aceleración. Babor, estribor, aceleración. Eran una sola cosa fundida en una sola secuencia de movimientos. Babor, estribor, aceleración, y el torpedo seguía tras ellos. Entonces Azcueta ordenó una de las maniobras más clásicas de la evasión submarina, ocultarse en el lecho del mar.

Los alemanes utilizaron esa maniobra para evadir a los buques ingleses en la Segunda Guerra Mundial. Y en adelante los submarinos la adoptarían como una maniobra de evasión en tiempos de guerra o de descanso en tiempos de paz. Era relativamente sencilla, pero ese primero de mayo, en medio de esa persecución vertiginosa, el San Luis casi chocó de frente contra el fondo pedregoso del mar. Gracias a la pericia de sus tripulantes logró corregir y estabilizar la maniobra. El submarino había quedado asentado, quieto y agazapado finalmente en el fondo del mar.

El torpedo falló y delató la posición del submarino. Ahora todos sabrían dónde estaba el San Luis. Y un submarino que delata su posición no es cazador, es una presa.

Los tripulantes aún debían sentir el fragor del combate, pero en ese momento lo único que podían hacer era esperar. Y la forma en que lo tenían que hacer era en silencio..

Durante esas horas el peor enemigo que tenían estaba en sus cabezas. Las posibilidades a disposición eran pocas. Había un grupo de buques y helicópteros dándoles caza. La batería del submarino estaba en el 20%, los niveles de oxígeno a bordo disminuían. Debían esperar, y en la espera silenciosa e inmóvil, lo único que se desplaza es el pensamiento.

Algunos pensaron en sus familias, en sus novias, en ellos mismos o en su propia historia. Pero en qué habrá pensado el capitán Azcueta, que tenía la responsabilidad de cumplir su misión y de llevar de vuelta a sus hombres y a su buque sano y salvo a un puerto seguro.

***

Cuando Azcueta tenía unos diez años, pasaba largas horas sentado en la escollera de la Base Naval de Mar del Plata. En su casa decía que iba a pescar, pero en realidad iba a ver los barcos, la puesta del sol y el movimiento de la gente en la Base.

—Íbamos a visitar a una tía-abuela y a la tarde me iba a pescar, y me gustaba, pero yo me sentaba a ver trabajar la gente en la Base Naval, a ver el arriado del pabellón, a ver la quietud de los submarinos. Me emocionaba mucho, y me emocionaba mucho el ocaso, porque el ocaso tiene un silencio bárbaro.

Desde entonces ya pensaba en que quería ser submarinista, como su padre.

—Yo desde chico le tuve mucho cariño a mi padre y quedé impresionado por su imagen. Entonces me dije: voy a ser como él, voy a tratar de ser como él, y él siempre estuvo muy orgulloso de que yo fuera un marino.

Se graduó con honores de un colegio español y entró a la Escuela Naval a los catorce años. Luego se recibió como guardiamarina, la primera jerarquía de un oficial de la Armada. Fue asignado a Puerto Belgrano y ascendió a la jerarquía siguiente, teniente de corbeta. Se hizo aficionado a los deportes y se volvió relativamente virtuoso en esgrima, el deporte de la precisión, la sutileza y el silencio. Siguió su carrera como teniente de corbeta y teniente de fragata en buques de superficie, en submarinos antiguos clase Balao, convertidos en Guppy, y un año antes de Malvinas, como Capitán de Fragata, hizo la Escuela de Guerra.

—A esa altura de la vida tenía casi 40 años, pero en la Escuela de Guerra me fue bien. Vi Historia de las Operaciones Navales, Operaciones de Superficie, Operaciones Aeronavales, Operaciones de Submarinos, Geopolítica, Filosofía…

Azcueta tenía la información fresca. Hace apenas unos meses había terminado de estudiar las asignaturas clave para un eventual conflicto. Y a esa altura, a sus 40 años, ya había navegado lo suficiente como para confiar y desconfiar del mar. Así que esa noche del 1° de mayo, mientras aguardaba en el fondo del mar, seguramente pensó como piensan los submarinistas bajo presión: de manera práctica, analítica y reflexiva. Pensó en cómo despegar del lecho marino.

La decisión de Azcueta fue esperar. Ordenó a sus hombres pasar a tarea pasiva, lo cual significaba ocupar puestos solo en roles esenciales y pasar a cuchetas todos los demás. Y así lo hicieron, quietos y en silencio esperaron a que pasaran las horas, a que se acallaran los sensores enemigos. Entretanto, algunos hicieron sus plegarias, otros escribieron cartas y otros se quedaron mirando el techo de su cucheta con la mirada perdida y apaciguada. De tanto en tanto alguno se acercaba a otro y con el movimiento de sus manos decía que los sonaristas aún escuchaban hélices de barcos y helicópteros en superficie.

Entrada la madrugada los sensores enemigos se habían acallado casi por completo. Azcueta decidió entonces comenzar el procedimiento de despegue, un procedimiento sencillo, pero indiscreto. Consiste principalmente en sacar el agua de los tanques de lastre, que hacen pesado al submarino y lo mantienen en el fondo, mediante la activación de bombas de achique que inyectan aire comprimido a presión. Eso último era lo indiscreto, lo ruidoso. Una vez iniciaron el procedimiento, inmediatamente, volvieron a escuchar los sensores del enemigo en superficie, pero Azcueta y su tripulación solo tenían una opción, continuar. Un continuar lento.

Pasaban uno, dos, tres, cinco minutos y el manómetro de profundidad indicaba que el submarino había subido un metro. Un metro cada cinco minutos. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos… así, lentamente, contando los minutos, el submarino ARA San Luis iba despegando sigilosamente del fondo mientras las unidades enemigas trataban de encontrarlo y de cumplir la misión que encomendaba llevar el sombrero del comandante al almirante Woodward.

Uno, dos, tres…

Uno…

Dos…

Tres…

Como en una peregrinación que avanza en cámara lenta, el San Luis fue saliendo a flote, fue alcanzando la superficie del mar.

—Estas placas… estas son las placas… por suerte no se usaron. Estas son las placas que le ponen a los soldados muertos. Las parten y se las ponen en la boca… Esta placa por suerte no la usaron. —dijo el capitán Azcueta apoyándola como a una moneda sobre la mesa de su cuartito de dos por dos.