COMPRÁ HOY TU EJEMPLAR

Todos los conocedores del Uruguay saben que allí la ciudadanía se pintó tempranamente de dos colores: blanco y colorado. En los albores de su historia política, quienes más tarde se convertirían en uruguayos se dividieron así en dos grupos y esa división tuvo algo de profundamente republicano.

Efectivamente, en la república de los orientales nada le da superioridad al color rojo sobre el blanco. Claro que el rojo podría haberse asociado con la sangre o con cualquier otra de las cargas que estaban disponibles en ese significante, así como el blanco podría haberse ligado con la pureza o la virginidad. Nada de ello ocurrió. Herederos de la gesta artiguista, ambos bandos tuvieron algo de netamente político. Los blancos defendieron una visión del mundo, los colorados otra, unos estuvieron más presentes en el campo, los otros en la ciudad. Historia conocida. Pero desde el punto de vista simbólico, la igualdad fue perfecta.

El hecho es un asunto fundamental para la coyuntura actual y trasciende por mucho a la República Oriental del Uruguay. Lo mejor de la antropología y de la sociología políticas han subrayado, desde hace tiempo, la importancia de las divisiones del espacio simbólico de la ciudadanía. Gracias a Emile Durkheim, a Pierre Bourdieu o a Claude Lévi-Strauss, sabemos de la importancia que tienen las particiones nacidas con la Revolución francesa. Contrariamente a blancos y colorados, el corte entre izquierda y derecha se asocia a muchos otros signos: lo femenino, el corazón, la solidaridad, la fraternidad se ubican de un lado; lo masculino, la razón, la fuerza, el interés y el dinero están del otro. La mano izquierda y la mano derecha del Estado, decía Bourdieu para referirse a su costado de protección social y a su costado represivo. La escuela, la salud y la seguridad social de un lado; la policía, la aduana y el ejército del otro. Y lo mismo ocurre con superior e inferior o arriba y abajo que dan, por ejemplo, clases altas y bajas, los de arriba y los de abajo, etc. Todas esas divisiones simbólicas del espacio político contribuyen a la fijación y a la reproducción de las jerarquías sociales y en consecuencia conspiran contra los principales principios que nos guían: la libertad, la igualdad, la fraternidad… y la movilidad social.

Nada de ello ocurre con blancos y colorados. Como también se sabe, estas divisiones motivaron durante largos períodos sangrientas guerras civiles. Pero en el orden social de los orientales no se inscribió una jerarquía simbólica entre las dos tradicionales divisas. Es cierto que las familias blancas solían dar hijos blancos y las coloradas afiliaban vástagos del mismo color. Pero cuando los rojos del socialismo irrumpieron en el siglo XX, muchos se cambiaron el color, y desde los años setenta numerosos jóvenes mostraron osadía y libertad y se volvieron tricolores y frenteamplistas. Hasta hay una curiosidad simbólica que comparten paraguayos y uruguayos: cuando hablan de política, rojo y colorado no son sinónimo. Como se sabe, los rojos son de izquierda, los colorados no.

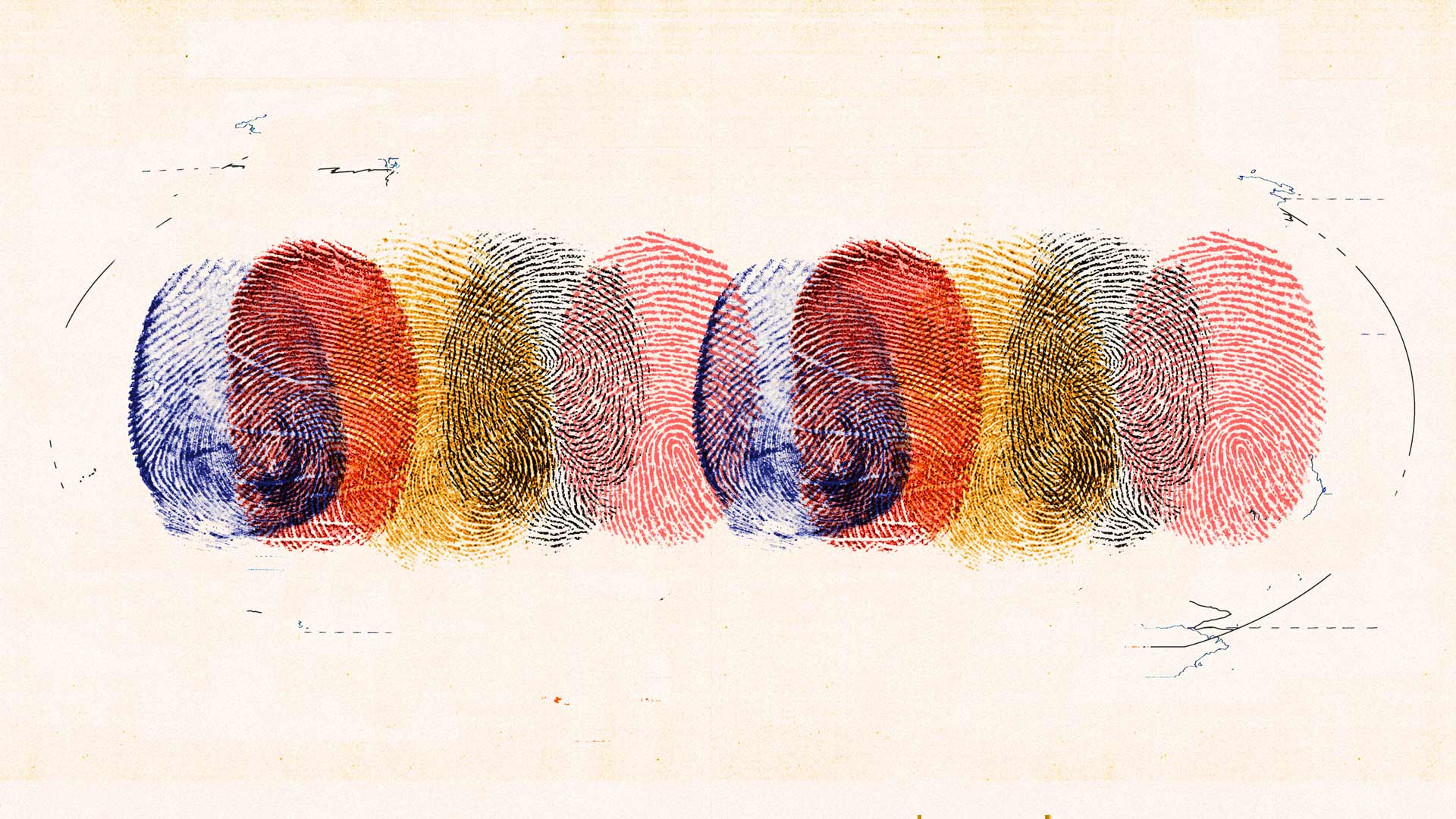

A fin de cuentas, la ciudadanía se divide, se subdivide y se agrupa en torno a una paleta de colores que suele deparar sorpresas. Incluso en este país, considerado -por muchos- ejemplo de estabilidad y, no sin razón, el menos desigual de América. Desafortunadamente, el Uruguay está sufriendo una nueva división de la ciudadanía, distinta a la que describimos. Una nueva onda que tiene epicentro en Estados Unidos está pintando a prácticamente todos los países de América Latina para colorear la ciudadanía de otro modo.

Como el color negro se asocia a la historia de la esclavitud, a lo oscuro, a lo indeseable, a la ignorancia o a lo bajo, se utiliza el eufemismo “afrodescendientes” para señalar a los ciudadanos que, según se quiere ver, tienen “otro” color de piel. Hartos de la discriminación y la sumisión, muchos movimientos sociales reclamaron y empujaron para el reconocimiento de esa “identidad” o esa “diferencia” como un modo de luchar contra el persistente racismo. Del mismo modo, para no utilizar la palabra “raza” se la remplaza por “etnia”. Se habla de grupos étnicos, de discriminaciones étnicas, de pertenencias étnicas. Pero se lo hace despojando a la palabra de toda precisión conceptual. La etnia deja de ser un pueblo o una nación, una comunidad lingüística y cultural, para convertirse en un eufemismo con el que se nombra a grupos de personas identificados con características físicas.

En ese impulso noble, ¿no caemos hoy en un gravísimo error? El movimiento social primero, los partidos de izquierda luego, las instituciones y los ministerios detrás. Bajo la presión de los primeros y la conducción de los segundos, los Estados crearon políticas sociales que inscriben en el libro del Derecho cuotas y ayudas sociales destinadas a los ciudadanos de un color determinado. Al hacerlo, el Estado instituye la división de la ciudadanía en nuevas clases de colores: los blancos no son negros y los negros no son blancos, se sostiene. Se cree “reconocer” una diferencia que la igualdad ciudadana mantendría oculta o “invisibilizada”.

Antes, un blanco podía hacerse colorado y su hijo convertirse en tricolor o frenteamplista según su buen parecer. Ahora, el blanco nace blanco y no podrá sino morir blanco, y el negro nace negro y nunca podrá ser blanco. Pero, ¿cómo determinar la clasificación de esas pretendidas diferencias sin suscribir abiertamente al racismo? ¿Cómo no pensar que la condición social o la identidad se llevan en la sangre? Un poco como pensaban los nobles europeos antes de la democracia, pero al revés. Ahora, una vez reconocida la igualdad entre los hombres, ¿qué diferencia en términos de ciudadanía a una persona negra de una blanca? Como no se puede determinar esa diferencia sin una teoría racista de la humanidad, se le pide al propio interesado declarar de qué color es o cuáles son sus características “étnicas”, por no preguntarle a qué raza pertenece. Y según dónde ponga la cruz en el formulario serán los beneficios obtenidos. Sin embargo, pese a la ironía que el procedimiento esconde, el encierro termina siendo absoluto puesto que los colores, se dice, están determinados por ciertas características del cuerpo como el color de la piel, la genética o la herencia ancestral. Pintando así a la ciudadanía desde el Estado retrocedemos al peor oscurantismo. Y, desafortunadamente, este impulso político que pinta a la ciudadanía decolores y así institucionaliza las divisiones afectó mucho más fuertemente a todos los otros países de América Latina.

Aunque se pretenda lo contrario, se termina por institucionalizar al racismo que se busca combatir. Se hace esto cuando se reconocen ventajas, cuotas o derechos para los grupos de afrodescendientes o de tal o cual grupo “étnico” – llamados, por ejemplo, “pueblos originarios”. Porque la división se basa en la afirmación de que las prácticas sociales, culturales y políticas de las personas están determinadas por su biología. Se busca en el blanco o en el negro una esencia que atraviesa la historia y es transmitida de generación en generación. Se le llama “raíz” o Pachamama. En definitiva, se separa a los ciudadanos en tres grupos: quienes provienen de África, los que lo hicieron de Europa y quienes son originarios de América. Falta el grupo de los asiáticos, a los que no sin esfuerzo se convendrá en ubicar entre los “amarillos”. Invitamos a pensar sobre el artificio de dividir a las personas en esa gama de colores, porque justamente nada tiene de natural.

Esa es exactamente la hipótesis defendida por los racistas en todo tiempo y lugar: que los negros tienen comportamiento de negro porque negros son; o que los blancos no pueden participar de una discusión entre negros porque negros no son. Unos buscando dominar, los otros emancipar. Los unos dirán que los negros no pueden hacer cosas refinadas como tocar el violín o bailar ballet, los otros que son los mejores para tocar el tamboril y bailar candombe porque lo llevan en la sangre. Sobran los contraejemplos a estas afirmaciones ridículas. Podríamos pensar en el boxeo o en el atletismo, pero seamos futboleros y recordemos los pronósticos de quienes afirmaban que Brasil no haría un buen papel en el mundial de Suecia en 1958 porque los negros no servían para jugar en el frío. ¿Y si pensáramos en la música? Algunas de las más bellas e importantes canciones de la música popular argentina, como la Chacarera de las piedras, El Alazán o Indiecito Dormido, interpretadas por Atahualpa Yupanqui, fueron compuestas en Francia por la pianista francesa Antoinette Paule Pepin Fitzpatrick, que firmaba sus composiciones con el artístico, bien criollo y varonil sinónimo de “Pablo del Cerro”.

Lo preocupante hoy es que el racismo, siempre presente en las ultraderechas del mundo entero y en el sentido común de todas las sociedades, fue adoptado por los demócratas y por muchos grupos y movimientos de izquierda que pretenden con ello combatir… al racismo. Así, tantísimos afirman en conversaciones de café y redes sociales que la reciente selección campeona del mundo estaba llena de “africanos”. ¡Como si Paul Pogba o Kylian Mbappé fueran menos franceses que Antoine Griezmann u Olivier Giroud! Algunos creen denunciar con ello el colonialismo y piensan que los ingleses hacen trampa si ponen un jugador negro porque, claro, un inglés es blanco. Exactamente lo que dice la ultraderecha francesa del Frente Nacional: que los negros y los árabes no pueden representar a Francia. Como si la ciudadanía francesa, inglesa, uruguaya, argentina o brasilera no estuviese compuesta de gentes cuyos abuelos vinieron de distintos lugares del planeta. Se confunde a las naciones con las razas, se divide racialmente a las repúblicas, se naturaliza el espacio de la política. Con el pincel en la mano, se entra en el estrecho callejón donde yace la libertad.

¿Alguien recuerda la socarrona sonrisa de un Eduardo Galeano cuando contaba que tras la goleada de Uruguay a Chile 4-0 en el primer campeonato sudamericano de fútbol “la delegación chilena protestó formalmente porque el Uruguay había alineado a dos jugadores ‘africanos’?”. Y continuaba Galeano: “Africanos quería decir negros, probablemente nietos de esclavos, uruguayos, nacidos en Uruguay pero negros”. Cien años después se sigue diciendo lo mismo. En un artículo publicado en el diario El País de Madrid el 21 de junio de 2015, la periodista Eleonora Giovio recordó a Isabelino Gradín, uno de los goleadores de la selección charrúa de 1916, también delantero de Peñarol. Giovio calificó a Gradín de “primer goleador contra el racismo” y explicó, sin que le temblara el pulso, que Isabelino era “un africano nacido en Uruguay”.

Esa misma división de la ciudadanía en colores determinados por la biología, la tierra o la herencia inmemorial se utiliza hoy en América Latina para reconocer la existencia de personas venidas del pasado precolombino. Así, hay quienes pretenden que a partir de los análisis genéticos se puede demostrar la existencia de charrúas en laciudadanía uruguaya. No hay duda de que entre los ciudadanos de hoy muchos descienden de aquellos que poblaban al Este del río Uruguay antes de Solís. ¡Pero ello no los convierte en charrúas! A fin de cuentas, Diego Forlán, el número 10 de la Celeste que salió cuarta en el Mundial de Sudáfrica y ganó la Copa América en Argentina, es un perfecto defensor de la garra charrúa, tanto como Ruben Rada con su deliciosa voz y su revolución del candombe. Los charrúas eran un pueblo con una organización social y una cultura, una lengua, por ejemplo. Cualquier persona que viva junto a los otros como un charrúa, en sociedad con ellos, se convierte en charrúa, y cualquier persona que se integre a la ciudadanía uruguaya se convierte en un oriental, como tantos inmigrantes, como cada niño que nace. Las sociedades políticas no pueden reconocer el determinismo biológico ni en el estatus ni en el comportamiento de sus miembros. Quien lo hace condena a las generaciones futuras a la inmovilidad social y a la sumisión de unos sobre otros, a perpetuidad o hasta que una rebelión termine con ello.

Tal vez sea necesario recordar la diferencia de naturaleza entre el racismo presente en la vida social (que toma diversas formas), del racismo inscripto en las instituciones a través del derecho, los reglamentos, las políticas sociales. La abolición de toda diferencia institucional y la sanción de la inexistencia de razas que dividan a la ciudadanía o excluyan a ciertos grupos de ella exigió larguísimos años de lucha. Sin embargo, hoy se interpreta curiosamente esa conquista primordial que constituye uno de los fundamentos principales de la democracia y de la república. Se dice que la integración política de la ciudadanía en un único grupo de humanos esconde o ignora las diferencias raciales e impide luchar contra ellas.

El resultado es el contrario: se refuerza el racismo ordinario con toda la potencia del racismo institucional. Quienes deseamos tratar a todos nuestros conciudadanos como miembros de un mismo grupo político, quienes deseamos afirmar alto y fuerte que no existen las razas entre las personas, somos desmentidos por la institución y el derecho. Cualquier racista de pacotilla puede ahora retrucarnos con razón que hay humanos y humanos, dependiendo de qué color se trate. Muchos se ilusionan con el ideal de que todas las razas tengan los mismos derechos. Arrancan con el combate perdido. En las escuelas, por ejemplo, se podrá enseñar a los niños la teoría de la desigualdad entre los colores e intentar asociarla con el orden natural de las cosas. En 2012 se instituyeron en Brasil cuotas raciales para entrar a la universidad, pretendiendo con razón que pocos negros e indios accedían a los estudios superiores. La presidenta Rousseff dijo que se saldaba así una deuda histórica. Pero para ello se pagó el precio de legalizar la división en razas de los estudiantes y en consecuencia de los ciudadanos. No debería extrañarnos luego si algún gobierno de ultraderecha se apoya en esa legalización de las razas para reservar tribunas para blancos pretendiendo que van demasiados negros a los estados, como se hiciera antaño en los regímenes de apartheid. ¿No reclaman hoy Jean-Marie Le Pen y su hija Marine que hay demasiados negros y árabes en la selección francesa?

Cuando los partidos de izquierda empujan a los Estados a reconocer la división de su ciudadanía en colores determinados por alguna característica física cometen un enorme error. Aunque los propios subalternos lo reclamen. Se vuelve a la época en la que los criminalistas relacionaban la forma del cráneo con la delincuencia. La única vía para combatir el racismo que nos habita, nos somete y nos corroe consiste en afirmar la inexistencia de razas entre las personas. Ganamos cuando nuestras instituciones no reconocen colores entre sus ciudadanos. Luego, que cada quien se pinte como le dé la gana, y si unos quieren afirmar que son blancos y los otros verdes, negros o colorados, allá ellos. Siempre habrá la posibilidad de cambiar. Con una condición: el Estado nunca debe hacer nada para beneficiar a un tinte de ciudadanos por encima de otro, más aún si se cree que el color se transmite por la sangre y los genes, de padres a hijos. De lo contrario se refuerza el racismo de las interacciones cotidianas con el racismo formalizado en las instituciones y en las políticas públicas.