Llegó el primer telegrama de despido a nuestro instituto. Podría ser un extraordinario comienzo para una novela. Pero no. Es un mensaje reciente de una investigadora del Instituto de Inmunología, Genética y Metabolismo del CONICET y la UBA. Y luego del primero, el segundo, el décimo, el enésimo. Y luego de este instituto, otros, y también la Comisión de Energía Atómica, el Servicio Meteorológico, la Comisión de Actividades Espaciales… y siguen las ciencias.

Más allá de las sorpresas, y de las broncas, de alguna manera estamos obligados a mirar desde arriba y preguntarnos por qué, cómo llegamos hasta acá, qué hicimos bien o mal o, sobre todo, qué no hicimos.

De pronto proliferan los reportes sobre los méritos de la ciencia argentina, que los hay, y muchos. Recordar que el CONICET es, desde hace rato, la mejor institución de ciencia en Latinoamérica, y que está en el puesto número 20 de instituciones gubernamentales en todo el mundo. O que está en el tercer percentil de mejores instituciones en el planeta, el segundo en investigación y, digamos todo, el percentil 45 en innovación. Y que en áreas como la investigación agropecuaria, las humanidades, las ciencias ambientales o la antropología es un claro líder a nivel regional.

Pero empecemos por el principio: ¿qué es el CONICET? ¿De dónde salió? ¿Es lo mismo decir CONICET que decir ciencia y tecnología en Argentina?

De qué hablamos cuando hablamos de CONICET

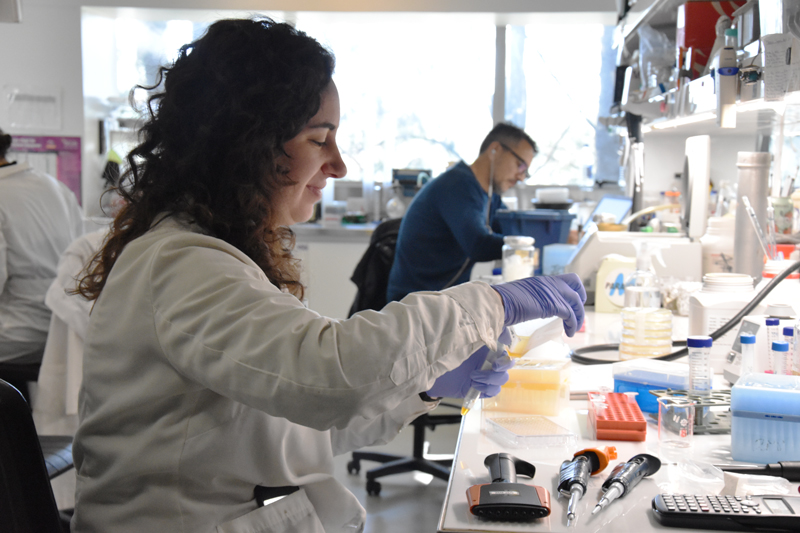

En las encuestas de percepción pública de la ciencia que se realizan periódicamente en Argentina (o se realizaban periódicamente en un país llamado Argentina) hay una pregunta que no deja de llamar la atención: se pide al público que nombre una institución de CyT en el país. Si bien alrededor del 64% de la gente manifiesta “mucho o bastante” interés en el tema, un porcentaje superior (67%) es incapaz de mencionar una institución de investigación argentina. Sí: ni una sola. Pero si la menciona, podemos apostar que dirá “CONICET”, la palabra mágica, el Shazam que abre las puertas de la ciencia. Es más: en el imaginario popular, el CONICET es un lugar, inmenso, kafkiano, en donde decenas de personas marcan tarjeta día a día haciendo cosas raras para gente normal. Así, en la fiesta, en la puerta del cole, el taxi o el almacén, la pregunta de rigor es “¿Trabajás en el CONICET?”. Y nuestra obligación es desilusionarlos y decirles que nomásomenostrabajoenlauniversidadinstitutocentro, para terminar aceptando “sí, trabajo en el CONICET”, y todos contentos. Sin embargo, lo cierto es que la ciencia y tecnología se hacen – y últimamente se deshacen– en muchas instituciones: en las universidades, en institutos dependientes del CONICET, en instituciones como el INTI, el INTA, la CONEA, la CONAE, en dependencias de los gobiernos y, menos de lo que se debiera, en empresas de distinto tamaño y maduración. En todo esto, el CONICET es un actor clave, clavísimo: por un lado, es un dador de trabajo (y salario) a los alrededor de 11.000 investigadores, 11.000 becarios (sin relación de dependencia), 2.900 técnicos y 1.500 empleados administrativos cuya labor principal gira alrededor de proyectos de investigación que se convocan, evalúan e implementan desde el Consejo (recordemos que la CO de CONICET es de “Consejo”). Y en su fundación se menciona el rol de “coordinar y promover las investigaciones científicas”.

El 67% de los argentinos es incapaz de mencionar una institución de investigación argentina. Sí: ni una sola. Pero si la menciona, podemos apostar que dirá “CONICET”.

Momentito… ¿Cómo que “su fundación”? ¿Acaso no lo juzgamos tan eterno como el agua o el aire? Pues no: el antecedente más cercano es el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (Conityc) creado en 1951 durante el primer gobierno de Perón. La dictadura libertadora de 1955 lo cerró, solo para volver a crearlo, y esta vez de manera definitiva, en 1958. Y aquí entra en escena uno de nuestros grandes próceres, hacedor de instituciones: Bernardo Houssay. Mírenlo: de familia de clase media, hizo la primaria en dos años, se recibió de bachiller a los trece, de farmacéutico a los diecisiete y de médico a los veintitrés. A los 32 años fue profesor de fisiología en la Facultad de Medicina de la UBA, y a los 60 le dieron el premio Nobel. Como diría Julio Iglesias, “me olvidé de vivir”. Se podría pensar que debiera estar en alguno de nuestros devaluados billetes, aunque quizá cierto apoyo a la fórmula presidencial Tamborini-Mosca allá por 1946 debe haber influido en su ausencia.

Tipo particular este Houssay, capaz de bajar varios pisos por la escalera de la facultad con un guante blanco aferrado a la baranda, para mostrarle el color resultante al personal de limpieza. Pero, sin duda, un convencido de la necesidad de las instituciones científicas. Alguna vez, muy temprano en esta historia, afirmó que “en la etapa de cultura incipiente que atravesamos se hallan tres categorías de investigadores: 1° los héroes abnegados y casi mártires, que son muy raros; 2° los que tienen vocación y una fortuna personal, que son un poco más frecuentes; 3° los seudo investigadores, mucho más abundantes”.

Cuenta la leyenda que don Bernardo quedó fascinado con el sistema científico francés que, a diferencia del anglosajón, otorga una estabilidad laboral a sus investigadores. Quizá de esta experiencia es que surgen dos de sus más grandes legados (además de los puramente científicos, claro):

- La creación del CONICET, junto con la carrera de investigador científico y la de personal de apoyo

- La dedicación exclusiva en la Universidad, de manera de contar con personas que se dediquen tanto a la docencia como a la investigación

Tenemos entonces a nuestros primeros (y muy pocas primeras, que luego irían ganando su justo lugar) investigadores científicos profesionales, todo de un plan houssayiano de desarrollo: “Si queremos ser bien civilizados y serlo cada vez más, debemos cultivar las ciencias mucho más que hasta hoy. El adelanto de las ciencias en un país es el índice más seguro de su civilización. Hablar del futuro de las ciencias en una Nación es lo mismo que expresar qué jerarquía ocupará en el mundo civilizado. Falta de ciencia es sinónimo de barbarie o de atraso”. Un vocero presidencial ahí, por favor.

Eso sí: la idea de ciencia para don Bernardo es que el Estado no debe interferir en los temas de investigación, ni promover un desarrollo ligado a los intereses nacionales. Ustedes investiguen, y háganlo bien, que en algún momento se les va a caer una aplicación sin darse cuenta. Ojo: estamos hablando de hace más de 60 años, una etapa fundacional a partir de la cual ha pasado mucha agua, botas, tecnología y novedades bajo el puente.

Está claro que el mundo cambió, y que si John Keneth Galbraith decía en los ’80 que son las ideas, y no el dinero, lo que hace ricos a los países, hoy podríamos decir que la riqueza radica en el desarrollo científico-tecnológico que lleva a más y mejores innovaciones en la salud, la energía, los alimentos y, en definitiva, todo lo que nos rodea en la vida cotidiana. Por otro lado, detrás de esas innovaciones, más allá del incentivo privado, en algún lado está el Estado, con las primeras armas y apuestas por preguntas nacientes, promisorias y en busca de respuestas para una mejor calidad de vida.

Al borde del abismo, y a punto de dar un paso al frente

Y, de pronto, la sorpresa, mayúscula, oscurantista, increíble. Un gobierno que se enorgullece de despreciar a su ciencia y tecnología, esas que supimos conseguir. Con un estilo goebbeliano, mienten, mienten, y algo (bastante, en realidad) queda. Que sobra gente en todos lados. Que las investigaciones no sirven para nada. Que primero tenemos que resolver las cuestiones importantes – la pobreza, la inflación, el déficit fiscal – y después, veremos. Que si son buenos, ya conseguirán trabajo en el sector privado. Que debemos volver a la época de oro de comienzos del siglo 20. Y siguen los tweets.

En este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Parece haberse establecido que “primero hay que solucionar lo importante: las cuestiones de salud, de alimentación, de trabajo y, después, veremos si tenemos ganas de apoyar a la ciencia”. Y aquí podemos señalar dos cuestiones. Una es de carácter preposicional: no es cuestión de que un gobierno apoye a la ciencia, sino que se apoye en la ciencia para (segunda cuestión) justamente colaborar en la solución de los enormes problemas que nos aquejan. ¿Puede sobrevivir un país de economía agropecuaria sin una base científico-tecnológica? No. ¿Podemos encontrar curas a problemas sanitarios endémicos sin que nuestros científicos los estudien y resuelvan? No. ¿Podemos conocer nuestra biodiversidad y recursos naturales sin que los exploremos? Tampoco. ¿Podemos entender las bases de la violencia organizada sin investigarlas de manera racional y científica? Menos. Y así sucesivamente, ejemplo tras ejemplo.

¿Qué si sobra gente? ¿Con respecto a qué? Ya hemos tenido, a cargo del Ministerio de Modernización durante el gobierno macrista, evaluaciones de dotación de personal que concluyeron que en ciencia y tecnología (CONICET incluido) no sobra nadie: falta gente. Sin embargo, allí están las técnicas mafiosas de pedir listados de personas “que están de más”, sin ningún criterio objetivo y, más aún, sin ninguna planificación previa (y hablando de planes, recordemos que el actual secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología parece haber sido afectado por una mudez súbita, incumpliendo fatalmente con aquella utopía de la publicidad de los actos de gobierno, además de ser el campeón de no ejecutar presupuesto).

Allí están las técnicas mafiosas de pedir listados de personas “que están de más”.

Todo sistema necesita de sus partes y relaciones, como nos enseñó un tal Bertalanffy en su “Teoría general de los sistemas”. Y el sistema científico no es una excepción: las ciencias exactas, naturales y sociales, las tecnologías, las humanidades no pueden ser paralizadas. Luego de una embestida feroz en el discurso (el famoso “afuera” dictado por el entonces candidato a presidente), la realidad es otra: si no puedes afuerarlos, asfíxialos, ningunéalos, desprécialos. Es cierto: no se puede esperar mucho más de un contingente esotérico, de raíces religiosas conservadoras, sospechado de anti-vacunas y otras delicias. Y en esta maldad no hay ninguna banalidad: no se trata de ejecutar órdenes, cumplir las burocracias, seguir las leyes; por el contrario, es una maldad prevista, hasta auto-celebratoria.

Sin embargo, también debemos preguntarnos cómo llegamos hasta aquí. Posiblemente no hayamos considerado que contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos (y no es un trabalenguas). O no nos hemos preocupado lo suficiente –con honrosas excepciones, como la anterior gestión de la Agencia Nacional de Promoción Científica, entre otras– de que en algún lado del camino una buena parte de nuestro trabajo debe llegar a la farmacia, al supermercado, a las fábricas. O no nos hemos acercado lo suficiente a las economías regionales, o a modelos más sustentables de crecimiento. Pero somos conscientes de la necesidad de discutir, de mejorar, de avanzar; todo lo contrario de lo que propone el actual gobierno, en particular en lo que refiere a la ciencia.

Es cierto también están los números, y esto nos urge: un presupuesto que nos ahoga, los cientos de despedidos en el sistema, la enorme merma en el concurso de becarios y, en palabras de los premios Nobel que se aterrorizaron con nuestra situación, el abismo que se acerca.

No sabemos a dónde nos pueden llevar la ciencia y la tecnología: no tienen límite ni techo. Si sabemos dónde nos lleva su falta: a un precipicio del cual será imposible levantarnos. Es tan corto el amor y tan largo el olvido, sí; también es tan larga la construcción y tan inmediata la destrucción. No podemos, ni debemos permitirlo. Acá no sobra nadie.