Si como quería Rodolfo Walsh el ideal no es sólo que un libro sea leído sino que actúe, Entre el crimen y el derecho, publicado originalmente como Fornicar y matar, es uno de ellos. Los dos verbos, a merced de la traviesa conjunción copulativa, instalaban entonces, en su primera edición, una intriga para incautos que, en su deliberada exageración, delataba que no podría ser el libro de una derecha, que entonces se valía de las argumentaciones de los derechos humanos y había decretado, a través de un Papa ya fallecido, la caducidad del infierno. Y, aunque no se trataba de un contrato, era preciso atender a las letras chicas.

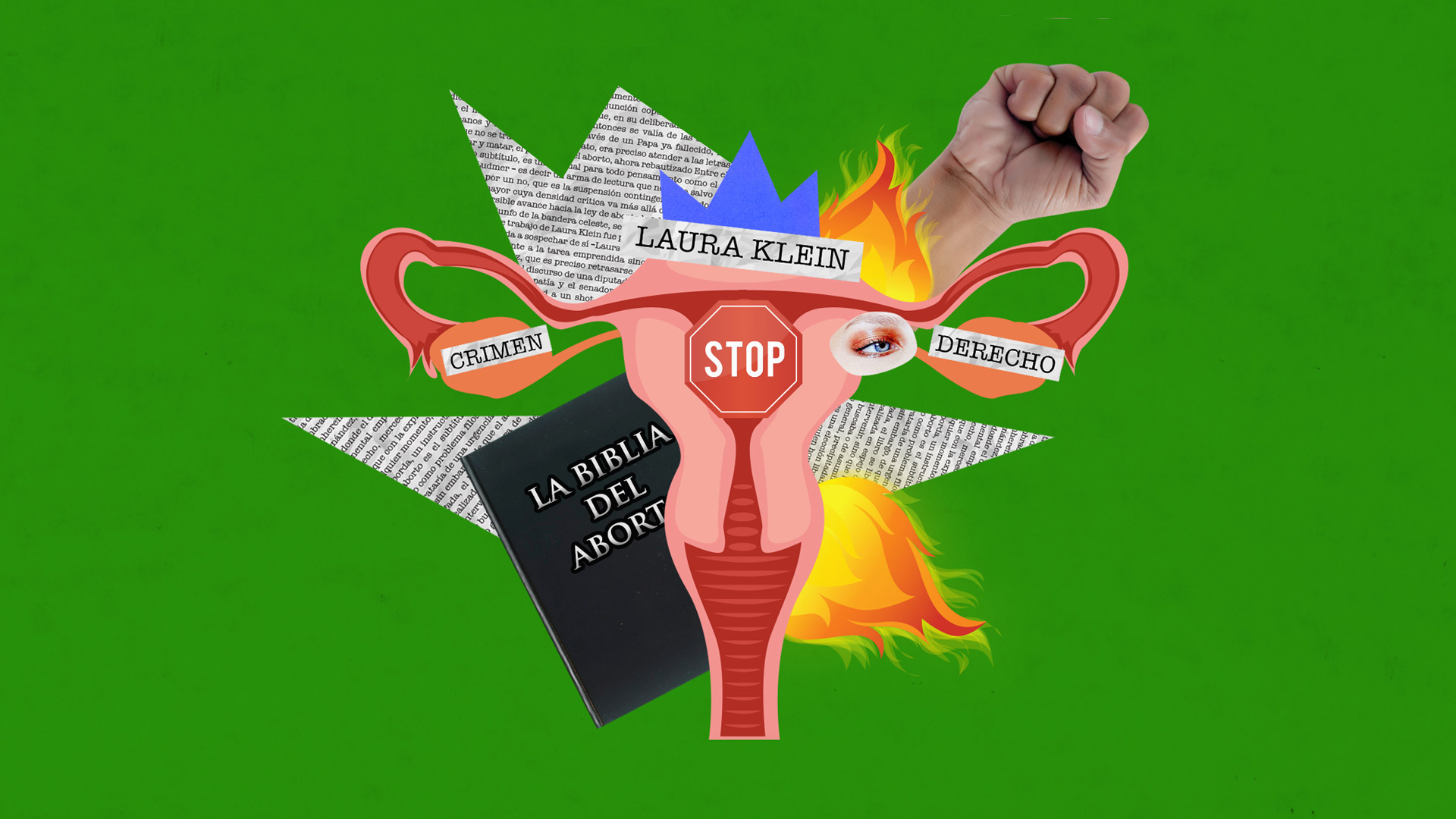

Fornicar y matar, el problema del aborto, ahora rebautizado Entre el crimen y el derecho y con el mismo subtítulo, es un manual para todo pensamiento como el artículo Tretas del débil de Josefina Ludmer – es decir un arma de lectura que no mata salvo el facilismo de pronunciarse por un sí o por un no, que es la suspensión contingente de todo pensar–; y una intervención intelectual mayor cuya densidad crítica va más allá de su tema y no caduca aunque en estos días de irreversible avance hacia la ley de aborto legal, libre y gratuito, más allá de la transitorio y frailero triunfo de la bandera celeste, se haya vuelto un tutorial de urgencia.

La prepotencia de trabajo de Laura Klein fue prolongada. Escribir este libro le llevó más de diez años. Acostumbrada a sospechar de sí –Laura Klein es filósofa– pensó que no se trataba sólo de la dificultad inherente a la tarea emprendida sino de su neurosis. Hoy se podría decir, a la Macedonio Fernández, que es preciso retrasarse como Laura Klein para llegar a tiempo. No a una coyuntura donde el discurso de una diputada del Pro ha envuelto a sus adversarios en una blanda y sentimental empatía y el senador Miguel Ángel Pichetto ha posado con Entre el crimen y el derecho, merced a un shot activista, con el ademán de un promotor del canal Sprayette, claro que con la expresión de alguien que acaba de recibir una carta del Unabomber.

Entonces, en cualquier momento, Entre el crimen y el derecho, es, no más allá, pero sí no sólo por el tema que aborda, un instructivo de pensamiento radical.

El problema del aborto es el subtítulo, entonces leer el libro parecería implicar seguir los avatares del aborto como problema filosófico y no social. ¿Es que Laura Klein puede darse ese lujo? Más bien se trataría de una urgencia donde el pensar no se someta al vasallaje del racero jurídico partiendo, sin embargo, de que el aborto debe ser legalizado. Y al ser éste el punto de partida y no de llegada, el libro se libera de ser un inventario de pruebas hechas para una defensa culposa y realizada en espejo con la del adversario. Si el problema es filosófico, este libro no renuncia a intervenir, sino que lo hace por añadidura, sólo que no al precio de encontrar solamente lo que buscaba o de asumir los silencios que exige la complicidad en una causa hasta este libro, por lo general, precipitadamente revisada en sus fundamentos.

Una decisión trágica no es una elección libre es uno de los axiomas de este Manual. Habrá que felicitar a Jean Paul Sartre, a quien hoy se acusa de retrasar, no por haberse adelantado a su tiempo sino por ver el futuro donde otros se cegaban. No en vano en su novela La edad de la razón el aborto es el paradigma de elección. No había estallado aún el feminismo de los sesenta y el narrador creado por Sartre, Matheo Delarue, se permitía llamar “mocoso” al que aún no tenía peso en el vientre de su amante. La edad de la razón se ríe del espejismo de la elección y se ensaña en la mala fe de Matheo Delarue, que él no ignora, cuando convive con un viejo amor fingiendo que no se trata de un matrimonio, descuenta que esa moderna no querrá ser madre (se equivoca) porque no es del uso de las parroquianas de Flore, y se sueña peligroso porque comete un robo aunque él sea un profesor burgués interrumpido por la salida de dos novelas por año. En el final, si lo recuerdan, el aborto será desechado y un homosexual se hará cargo del casamiento y del futuro hijo. Será éste, Daniel, a quien ni la época ni su discurso permiten llamar “gay”, quien se plantará ante Matheo Delarue –que tiene bastante de lo que Laura Klein llama “autómata del bien”–, para, en este caso, elegir: “Tengo vergüenza de ser pederasta, porque yo soy pederasta. Ya sé lo que me vas a decir: ‘Si yo estuviera en tu lugar, no me dejaría abatir; reclamaría mi sitio en el sol, es una afición como cualquier otra, etcétera, etcétera, etcétera’. Sólo que eso no me llega. Yo sé que tú me puedes decir todo eso, precisamente porque no eres pederasta. Todos los invertidos tienen vergüenza, eso forma parte de su naturaleza.” No vamos a detenernos en si este grito de reivindicación debe llamarse homofobia internalizada o en buscar su genealogía en la parte maldita reclamada por Genet, sino en la resolución sartriana: un “pederasta” se hace padre y se casa por amistad con una mujer para reparar la indecisión de otro hombre. ¡Que me vengan con la familias queer!

La edad de la razón es, paradójicamente, no la de elegir, sino la de decidir sobre lo que nos ha elegido.

Los autómatas de bien son aquellos cuyo narcisismo altruista impulsa a una decisión de la que no se calculan los efectos o que reflexionan

en espejo invertido con sus adversarios.

En Entre el crimen y el derecho Klein demuele cada uno de los argumentos de los partidarios de la legalización del aborto que se centran en especular en torno a cuándo el embrión es o no humano, desde la infeliz metáfora del niño bellota hasta la del niño cáncer pasando por la del inquilino indeseable con que los discursos progresistas de los años setenta intentaron negar que en el aborto algo muere. Separa lo jurídico de lo moral y educa a los católicos en sus fuentes olvidadas. Por ejemplo, revisa cuidadosamente los textos que muestran cómo la promoción de la familia no fue una de las piedras angulares del cristianismo y comprueba los silencios del Nuevo y Viejo Testamento.

Pero primero bucea en las fisuras de los códigos Civil y Penal; en todas estas lectura prueba que hablar a los compañeros no implica volverse contra ellos, en calco de la teoría de los dos demonios, sino para disolver una lógica binaria que prepara mejor para someter al adversario a dar sus propias pruebas.

Porque Laura Klein insiste, autorizada en una cita del prólogo de Jean Paul Sartre a Los condenados de la tierra de Franz Fanon con que Entre el crimen y el derecho le habla no a los enemigos sino a los compañeros. Quiere decir que su autora no se excluye de aquello que desactiva en nombre de una mirada de inimputable luminosidad, sino para desactivar críticamente el automático del bien de espaldas a la experiencia de las mujeres.

La ciudad con Laura o la necesidad de incluir el título de un poema zonzo de Francisco Luis Bernárdez para alivio de un tema tan serio

Laura Klein es una mujer pequeña y brillante, de ojos arrebatados y cabellera de Medusa que aunque no esté edificada con serpientes no deja de ser un símbolo amenazante para los ya mencionados autómatas del bien, es decir, las almas bellas del progresismo resultadista, los comodones del análisis pret a porter y bajo presupuesto en lecturas.

Sospecho que tal es la importancia de este libro que el adjetivo “kleiniano” le ha sido expropiado a la buena de Melanie Klein y el nombre Laura dejó de tener las resonancia beatíficas del de la musa de Petrarca, y más las del policial homónimo de Vera Caspary que, después de todo, es una exhaustiva investigación que deja intacto un misterio, como en el caso de Entre el crimen y el derecho, el del sufrimiento de las mujeres que abortan en soledad y no se reconocen en los debates escolásticos en torno al aborto.

Como la realidad tiene los mejores chistes, mientras hoy Laura se dedica a escribir un libro de aguafuertes bíblicas, Entre el crimen y el derecho lleva una faja que dice “La Biblia del aborto”.

El viaje militante de la poesía

Poeta prolífica (va lista): A mano alzada, Vida interior de la discordia, Bastardos del pensamiento, La bruta bruz, Laura Klein logró que su mejor poema, el más trágico, fuera un acto. En el aniversario de la masacre de 1600 judíos en el pueblo de Jedwabne a manos de sus vecinos, quienes se anticiparon a los nazis perfeccionándolos en su solución final, viajó al lugar del que su madre había logrado huir y donde fueron asesinados su tía abuela y sus seis hijos, para decir, luego de las gélidas y burócratas palabras en pos de la reconciliación con las víctimas que planteaba la ceremonia oficial, que no iba a pedir perdón, ni a aceptarlo, sino a proponer que se quemara simbólicamente el monumento levantado en el granero en el que se habían quemado a la mayoría de los 1600 y que se levantara una sinagoga.

¿Qué tiene que ver este libro en su tercera venida con la acción en poema en el pueblo de Jedwabne? En que en ninguno de los dos actos se permite que concluya nada, que ninguna ceremonia estatal de reconocimiento haga secar el pensamiento. La lengua viva se agolpa detrás de toda frase conformista en donde el predicado sigue a sus sujeto en una lacónica afirmación para dejar oír sus “peros”, sus “sin embargo”, su “de todas maneras”, sus “y ¿acaso?” que son la gramática del pensar.

Concluir, sea con una paz de pedido de perdón declamado o con la obediencia al rasero jurídico, es claudicar. Porque las dos cosas tienen que ver finalizo con la voz de Laura explicando su acción en Jedwabne: “Propuse que haya una sinagoga en un pueblo donde no queda ni un judío. Un templo vacío. El dios de los judíos no espera que entre nadie: entonces, que en este pueblo que ha liquidado a su vecinos, se alce como un espectro, la casa donde su Dios sigue viviendo”.