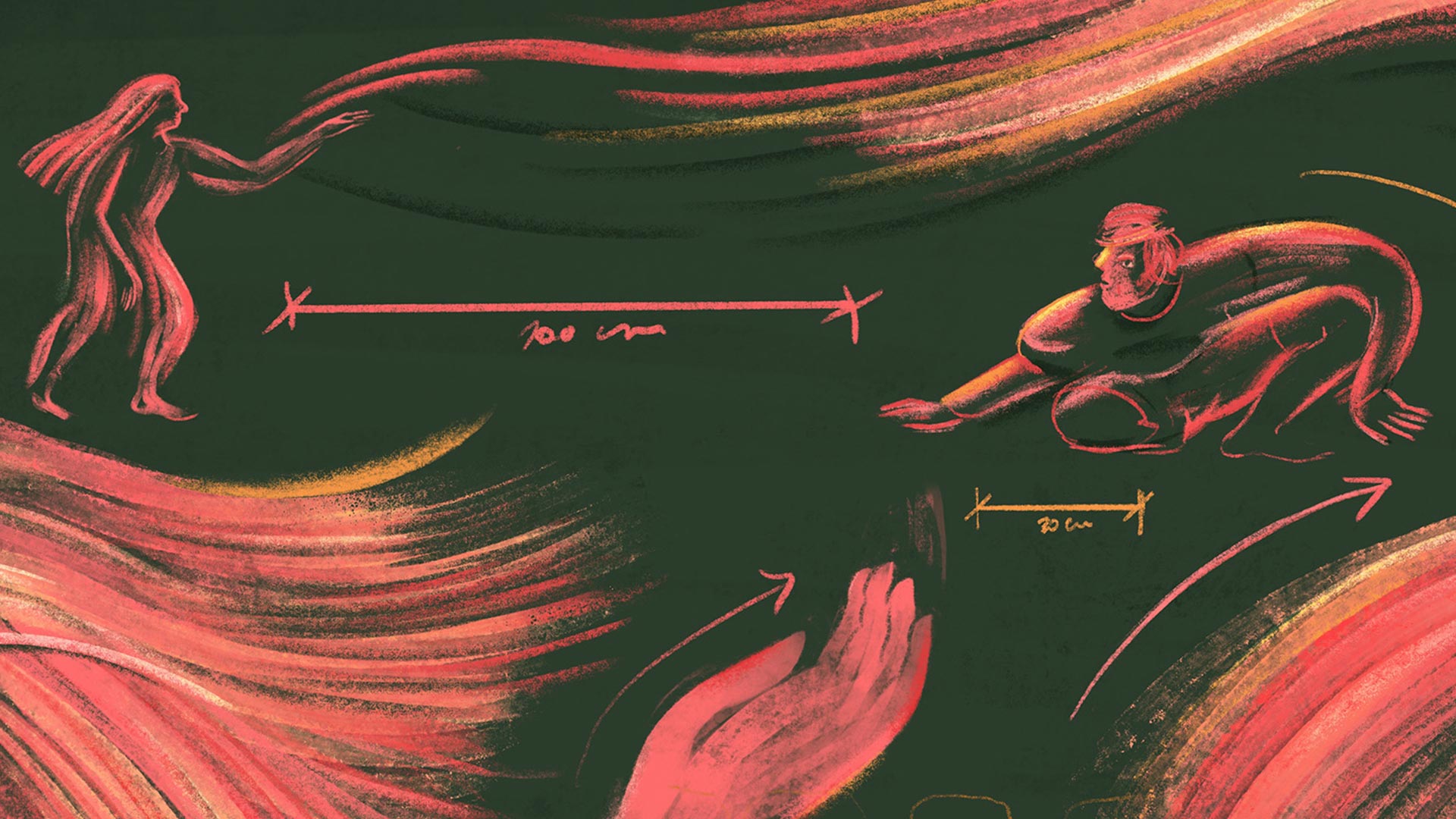

Imaginemos la escena original: la creación de un artificio. Una sala de ocho metros por cinco. Pisos de madera, techos altos, ventanales de vidrio abiertos a un costado hacia el vacío. Nada en el lugar más que veinte personas en línea que escuchan –sienten– una directiva sencilla: caminar por el espacio. Como imanes positivos, los cuerpos se repelen. Una orquestación precisa de relaciones inéditas entre manos y piernas, pies y ojos, voces y rostros pareciera estar destinada a suplir, por tiempo indeterminado, los acentos y las aceleraciones espontáneas, el fluir orgánico de las energías, la potencia del cuerpo.

Reflejo quebrado de lo que hasta marzo significaba ebullición plena de todos los sentidos, ese paisaje es hoy un indicio de lo que, en el mejor de los casos, deberá convertirse la actuación lo que dure el entreacto paralizante que abrió el Coronavirus. Mientras lo real y lo colectivo se desdibujan en una corporalidad virtual, en Buenos Aires profesores y profesoras de teatro se organizan como una entidad a la que llamaron PIT (Profesores Independientes de Teatro) –entre ellos, Lorena Vega, Matías Feldman y Maruja Bustamante–, desde la que repiensan el modo de volver a dar clases presenciales a través de un protocolo esbozado sobre una intocabilidad inaugural.

¿Cómo podrá ocurrir el teatro –la teatralidad- por medio de un ceremonial de movimientos físicos que actúen por fuera de un perímetro “de riesgo”?

Por el momento, según el censo puesto a correr por el PIT, son más de 600 los y las docentes y más de 23 mil personas las que toman clases de teatro en CABA. El uso de máscaras y guantes, pero sobre todo, la separación entre los cuerpos, plantea un desafío inédito para la vorágine propia de ese espacio irreemplazable para la experimentación: hacer posibles las tres perspectivas de la actuación –la forma, el ritmo y el flujo de una secuencia de acciones, sobre las que escribió tanto y tan bien el director italiano Eugenio Barba durante sus estudios al frente del Odin Teatret de Dinamarca – bajo el imperativo esquizofrénico de hallar la distancia “adecuada”. Como los gobiernos en todo el mundo, el teatro también ha quedado envuelto en la dialéctica seguridad-libertad. Porque el cuerpo escénico medido, calculado, maquínico, no es más que un oxímoron, una paradoja que hubiéramos preferido desconocer.

Besos con escafandras

De los documentales que le dedicaron durante medio siglo de trabajo con el Théâtre du Soleil, los momentos que más le interesan a la legendaria directora francesa Ariane Mnouchkine son aquellos en los que se los ve buscando: una cualidad, un acento, un clima. Eso es lo que permite el ensayo, el encuentro instintivo y decisivo entre los cuerpos.

Porque la tecnología mata intermediarios. Cuando Matías Feldman, director de la Compañía Buenos Aires Escénica (El hipervínculo, Pasolini), dice “intermediarios” se refiere, sencillamente, al cuerpo. “El teatro es lento, es su especificidad, su peso. O se transforma de un plumazo un arte que viene desde hace 2500 años en algo virtual, que no existe porque eso no es teatro, o pensamos en opciones para poder hacerlo a la distancia y con muchos cuidados, como toda la sociedad, cuando se empiece a flexibilizar la cuarentena.”

Una persona camina en círculos por el espacio y luego cae. Otra, cerca, se desplaza en línea recta. La primera frena de golpe, hace un giro en el aire y se desploma. La otra, salta e impulsa su cuerpo contra una pared. Entonces se cruzan, se miran, se dicen algo y siguen. Repiten: los recorridos, las caídas, el giro, la mirada, el texto articulado. Se agarran, de un hombro, de una mano, de una rodilla. Se tocan. De nuevo, el recorrido. Ese ejercicio de improvisación que la actriz y directora Lorena Vega (Imprenteros, Todo tendría sentido si no existiera la muerte) solía proponer, ya no puede trabajarlo más. Así como las clases de actuación de Feldman por Zoom devinieron en ejercicios aislados desde que se instaló la cuarentena, los encuentros online con Vega son ahora para la creación de monólogos, rescatando el espacio de la escritura que solía trabajar como hipótesis de material en vivo, para el futuro. Para cuando el encierro baje su propio telón.

La actuación –enfatiza Vega- trabaja a partir de leyes, consignas, obstrucciones. Entonces, operar con límites como requisito no es un desafío desconocido para el teatro independiente (tan acostumbrado a adaptarse a contextos de producción hostiles). Que tengamos que estar distanciados, que usemos barbijo, será un obstáculo más, asegura Vega. Un límite más, una consigna más. Siempre –aclara– con la responsabilidad de que es una exigencia sanitaria y nos tenemos que cuidar. Está claro: dentro de las salas pero también afuera.

Mientras tanto, para sus clases virtuales, la actriz y directora Maruja Bustamante (Testimonios para invocar un viajante, Las casas) recibe las respuestas a su ejercicio dilecto –el autorretrato– en videos, fotos e incluso redactado en Word. Se pierde, dice, la energía grupal, la sensorialidad, pero también el recreo, el mate, el intercambio. También el director, actor y regisseur Rubén Szuchmacher (Hamlet, Tres hermanas) reemplazó el ejercicio real sobre el espacio escénico por diagramas del espacio a lo largo de la Historia. Silvio Lang (El fiord, Pasadas de sexo y revolución) trocó la afectación de cuerpos húmedos por teorías para la resistencia común.

¿Pero podrán los cuerpos esterilizados sublevarse contra el tutelaje social? ¿Las máquinas deseantes de los ensayistas Deleuze y Guattari emergerán en medio de la frugalidad de un canon pospandemia?

Lo que se actúe de aquí en más, probablemente, serán escenas de distancia. La expresión facial será leída desde el brillo que permitirá la escafandra transparente. La posición de los brazos, la dirección de las manos, la firmeza de las piernas, la velocidad de acción, el ritmo de la respiración, el silbido de la voz atenuado detrás del acrílico protector, promoverán entonces la elocuencia de los gestos. Nadie se tocará, nada se tocará. Es probable que rostros enteros cubiertos de carcasas acrílicas alimenten el sesgo futurista de los argumentos. Parece imposible que el pasado pomposo y viscoso, de cuerpos adherentes y situaciones desaliñadas, vuelva a imprimir sus gestos, al menos por un tiempo.

O cuando dos actores –uno en cada punta del espacio, enfrentados o de espaldas– estiren su lengua por fuera de los labios y la revuelquen en círculos y latigazos histéricos en el aire como un acto desesperado por abrazar otro cuerpo tibio, entonces proyectaremos ahí un beso. El más apasionado.

O el ejercicio de la máscara neutra del maestro Jacques Lecoq trascenderá todos los métodos de enseñanza para dar lugar a rostros idénticos con una gestualidad voluptuosa y generalizada de pelvis y plexo solar. La gramática de los cuerpos redundará en nuevas homogeneidades.

¿Podrá ser acaso un modo impensado de generar actividad en el espectador –eso de lo que tantos han hablado? Como en el cine erótico, ¿tendremos que imaginar que lo que ocurre es mucho (mucho más) de lo que efectivamente se ve?

Como sea, se va a actuar. “Hay una necesidad enorme de ficción porque la realidad es insoportable.” Es el actor y director Ricardo Bartís (La gesta heroica, La máquina idiota) quien habla del otro lado del teléfono. Asegura que el teatro, las clases, podrán funcionar en esos límites, porque toda la realidad está basada en límites. “Nos iremos acostumbrando y armaremos nuevas convenciones. Pero el teatro, hasta que no venga la vacuna, fue. Hasta entonces, la actividad, el ensayo, va a remitir al teatro, va a ser un sucedáneo de algo que ya no va a ser más, como jugar al fútbol pero sin pelota.”

Una vuelta a la máscara y el coturno de los griegos, suelta Bustamante. “Al fin y al cabo, estamos en medio de una tragedia. Así que podríamos hacerle los honores.”

¿Cuándo tocarse es demasiado?

Los japoneses imaginaron dos palabras para el término distancia: hedatari, para las relaciones personales, suru para las relaciones sociales. ¿Cuándo una clase de teatro (como un encuentro inevitable entre desconocidos, un encuentro inevitable entre conocidos) transforma una relación en la otra: el suru en hedatari? Dice el antropólogo Michitaro Tada, experto en gestualidad japonesa: “Tocar el cuerpo sugiere algo sucio o indecente. Es así porque tocar el corazón se ha reducido al amor y, a su vez, se ha reducido al sexo. Ese efecto de minimización es obra –o crimen– de la civilización.”

Desde el deus ex machina en la Antigua Grecia, el teatro incorporó una a una todas las tecnologías pero marchó siempre a contramano de la supresión del contacto físico. Si la pantalla, lo virtual, tiene al ojo como sentido rey, lo presencial (aquello que define al teatro por antonomasia) está comandado por el tacto. “El sentido del tacto es necesariamente el único cuya privación trae aparejada la muerte de los animales”, escribió Aristóteles. Sin embargo, mueren también con dosis excesivas. Nada más aplicable a estos tiempos: el tacto –la presencia, la ausencia de distancia– como una cuestión tanto de vida como de muerte.

Sorteando la aporía del tacto en la historia de la filosofía de Aristóteles a Derrida, la pregunta es qué carga tiene para nosotros, argentinos, latinoamericanos, el sentido del tacto. ¿Cuándo tocarse "es demasiado”? ¿Cuánto se han corrido esos límites? ¿Cómo dejar fluir una escena (o la vida) con el primer mandamiento: “no tocarás”? Tocar: nuestro cuerpo, el cuerpo del otro, adquieren ahora un cariz hospitalario muy lejano del juego escénico. El teatro aparece así como un breve y focalizado ensayo de la vida. La disputa es por la recomposición de la existencia. La práctica escénica viene a tratar de rehacer el mundo.

Mucho antes de la pandemia, Lang advertía ya sobre la necesidad de resensibilizarnos con su impronta de cuerpos excesivos, una política del contagio. Siempre más allá del teatro, sus prácticas equivalían a modos de hacer sociales: corporalidades que pueden producirse y reconfigurarse en una sala o una calle, una pista de baile o una cárcel. “Hoy la estrategia es cómo resistir al policiamiento del contacto: al pánico sexo-afectivo. Las personas con HIV aprendimos a amarnos con el virus, se trata entonces de recalibrar nuestras resistencias. Las prácticas escénicas están disputando lo social. No me interesa pensar en términos de espectáculo.”

¿Podrán volver a ofrecer los gestos pospandemia la exuberancia de los cuerpos catárticos e intempestivos? ¿Veremos en el sudor individual una metonimia de la insubordinación del goce colectivo?

La potencia e impotencia de un cuerpo

Ahora que se ha empezado a salir cada vez más a la calle –escenas de líneas punteadas a lo largo de la cuadra, personas perfectamente trazadas una detrás de otra, con una pausa de un metro de distancia– y el mundo parece haber encontrado la llave (el tapabocas), el final de la cuarentena parece más tangible. Mientras el cine vislumbra una fuga en el autocine, el teatro ensaya nuevas copresencias en lo virtual y troca excepcionalidad por excepción: no podremos volver a tocarnos.

La distancia anuda consigo aires de misterio. La coreografía inquietante de la comunidad hilvanada como un bosquejo estático en el espacio y en el tiempo, o al menos ralentizado, promueve un cambio de tonicidad en el cuerpo social, amedrentado por la híper exposición digital y el imperativo de la reproducción encorsetada y aséptica de todos los espacios de la (ex) vida diaria.

La postal de personas juntas, una al lado de la otra, sin siquiera posar un brazo en el hombro o la cintura ajenos, parece cosa del pasado. Van solo dos meses, pero el aceleramiento de los cambios no se condice con un tiempo lineal. Un saludo teatral de personas agarradas de las manos parece tan imposible como abrazar a un bebé recién llegado, como despedir a nuestros muertos por WhatsApp.

Pero un desplazamiento, por más mínimo que sea, provoca efectos inmediatos. El movimiento (la organización en comunidades, la creación de un protocolo, la resistencia común) –acción y reacción– aparece como una danza contra la operación del poder de separar a las personas de aquello que pueden, de su potencia. El desafío, una vez reanudada cierta fluidez social, será sortear esa capacidad todavía más engañosa del poder: que no actúa sobre “aquello que los hombres pueden hacer –sobre su potencia- sino más bien sobre su impotencia, es decir, sobre lo que no pueden hacer, o mejor aún, pueden no hacer”, como diagnosticó el pensador italiano Giorgio Agamben. No hay que caer en una lógica productiva, alerta Bartís.

Y por eso advierte Szuchmacher que hay que separar los tantos: una es la situación de las personas afectadas a la actividad teatral, desde los docentes a los acomodadores de las salas, que dependen del ingreso de alumnos o públicos para mantenerse. Eso, asegura, no puede esperar (se estima que hay 40 mil personas involucradas sólo en CABA). Otro aspecto diferente es lo que ocurre con el teatro como arte. “Y sobre eso no hay que preocuparse demasiado, porque tampoco podemos hacer mucho. Será lo que deba ser, como cada vez que tuvo que parar.” Habla entonces de los embates del cristianismo, de la doble peste que atravesó al teatro shakesperiano, de las guerras.

Como esbozó el filósofo francés Jacques Rancière, el teatro más político que podemos hacer ahora surge al cuestionarnos profundamente los modos en que vivimos juntos. El punto no es entonces cambiar las prácticas de la corporalidad con un protocolo adaptativo, plantea Lang, sino derribar la estructura socioeconómica. Los artistas no son reconocidos como trabajadores culturales. La prioridad es construir una figura política, un reconocimiento y un derecho. “El teatro –afirma– no genera contenidos para consumidores, produce esfera social.”

Ya lo avisó Mnouchkine: el teatro es un espacio para aprender a pensar juntos. Mientras el vértigo cósmico avanza, lo sensual y sus infinitos modos será lo único que podrá salvarnos del monstruoso reino de lo intangible.