El futuro ya está aquí – solo está distribuido de forma despareja

(William Ford Gibson)

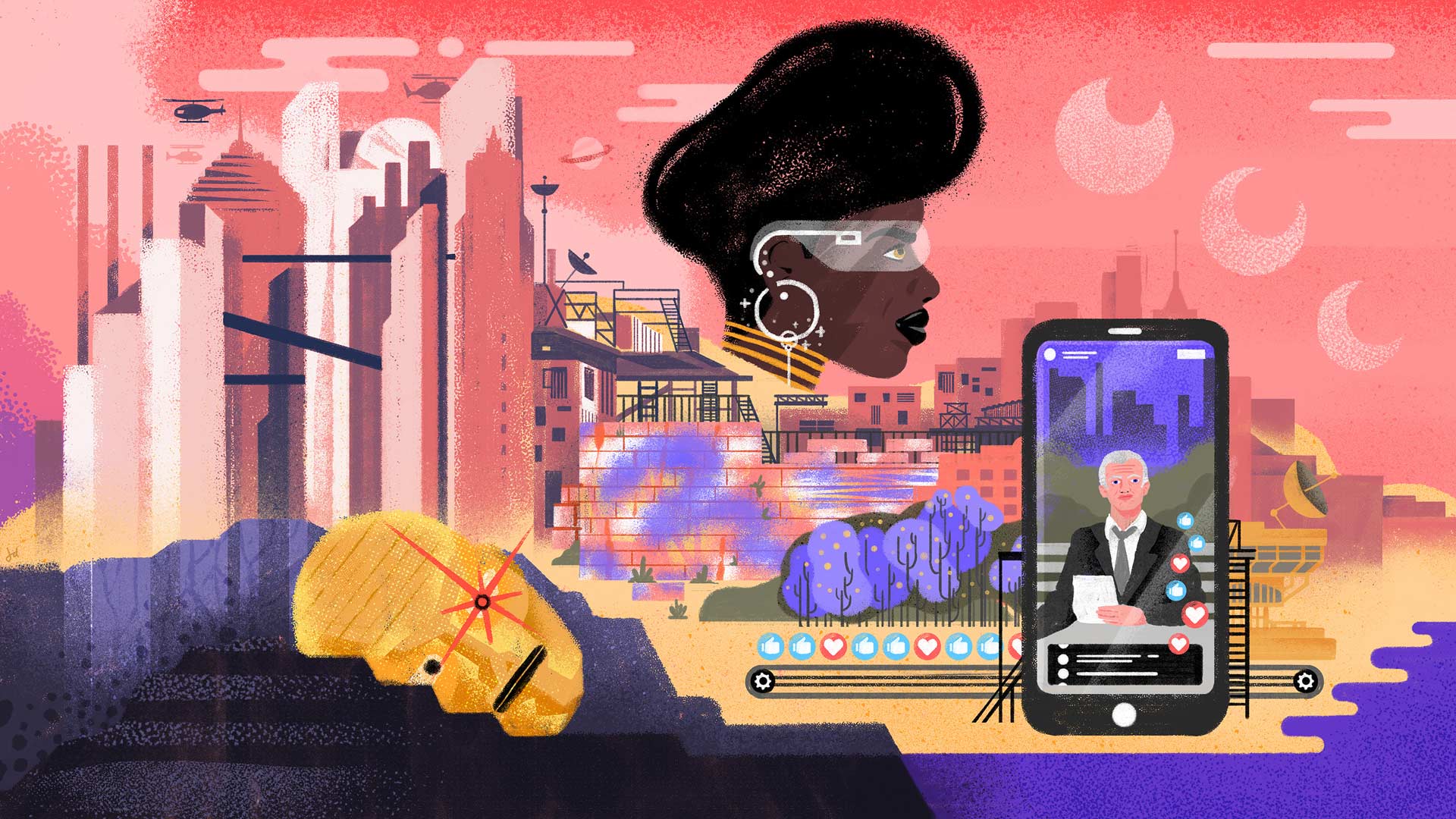

El mundo al que podríamos ir en breve. Así se presentó la tercera temporada de Black Mirror, allá por 2016: un universo del color y con la sensibilidad de Instagram en el que las personas rankean las interacciones sociales que atraviesan y los resultados de esos rankings afectan directamente los ingresos económicos. El futuro atravesado por la tecnología ya se podía ver entonces en la industria de los y las influencers; en el affaire Justine Sacco, la chica despedida de su trabajo (y “escrachada” de por vida) por un tweet racista; en la extinta página Klout que ordenaba a las personas según su grado de “influencia” en redes sociales y que llegó incluso a implicar VIPs en aeropuertos para personas que tenían “Klout alto”.

Desde que existe, la ciencia ficción interactúa —decir “refleja” sería subestimarla— con los miedos y las ansiedades culturales de cada época; quizás por eso tiende a volverse muy popular en tiempos de crisis. El especialista en el género J.P. Telotte habla, a modo de ejemplo, de la proliferación de películas que anunciaron destrucciones apocalípticas en la década del ‘30: La Fin du Monde (Francia, 1931) imaginó un cometa chocando con la Tierra; Deluge (Estados Unidos, 1933) contó la historia de un tsunami mundial; en Things to Come (Inglaterra, 1936) una guerra mundial y una plaga acababan con la civilización; y en S.O.S. Tidal Wave (United States, 1939), la costa Este de los Estados Unidos era destruída por una marea gigante. “Inundaciones y plagas -escribe Telotte- funcionaban como sustitutos de la convulsión contemporánea, en este caso una manera de manejar las ansiedades producidas por la Gran Depresión y la primera posguerra.” Con el comienzo de la Guerra Fría, escribe el analista Noah Berlatsky, el pánico social a la infiltración comunista pudo leerse por ejemplo en la película Invasion of the Body Snatchers (1956), en la que habitantes de un pueblo ficcional en California eran reemplazados por clones idénticos a ellos pero desprovistos de “voluntad individual”. En la década del ‘80, el fantasma del holocausto nuclear produjo ficciones como Terminator (1984) y The Day After (1983).

No es una novedad que la ciencia ficción nos hable menos del futuro que del presente; pero quizás lo que sorprende en producciones recientes y masivas como Black Mirror y la británica Years and years es la ausencia casi total de la metáfora, o quizás, de la imaginación. Vivienne Rook, la política “irreverente” de Years and Years, no es una versión futurista de Donald Trump o Boris Johnson: es una parodia de ellos, más cerca del De la Rúa de Freddy Villarreal, y una parodia incluso bastante discreta. Nuestras distopías ya no usan imaginarios futuristas para introducir preguntas sobre el presente: directamente comentan los temas de moda en el presente, como un post de blog o un hilo de Twitter, sin esconder sus referencias explícitas, sino —por el contrario— explicitándolas de la forma más clara posible.

No se trata de hacer juicios de valor: no hay nada bueno ni malo en consumir estas series, que tampoco son necesariamente malas ni buenas en términos de calidad. Pero vale la pena preguntarnos: ¿por qué nos entusiasman tanto? ¿Qué consuelo, satisfacción o delirio narcisista nos produce vernos reflejados tan literalmente en la pantalla de la televisión? Y, finalmente: ¿podemos todavía imaginar algo distinto, mejor o peor, pero que no sea apenas una versión pasada de rosca de nuestras vidas? ¿O, en la línea de Mark Fisher en Realismo capitalista, somos incapaces de vislumbrar un futuro diferente de nuestro presente de inestabilidad, precarización e incertidumbre?

El futuro de quién

Hablar del presente que estas series muestran como “el” presente es una trampa. De la década del ‘90 para acá, el tema más persistente de la ciencia ficción distópica ha sido —de maneras diversas— el miedo a los avances de la tecnología y sus consecuencias, tanto para nuestro ecosistema como para nuestras identidades. No sabemos qué sucedería con una invasión extraterrestre o una misteriosa plaga mortal, pero sí sabemos que ni la tecnología ni sus efectos socioeconómicos se distribuyen de forma pareja en los distintos países, grupos étnicos y clases sociales. Hoy somos, en teoría, cada vez más conscientes de esa fragmentación de la experiencia: y sin embargo, muchas de estas ficciones —producidas casi siempre en el primer mundo— parecen olvidar que hoy hay personas viviendo en mundos maravillosos mientras que, quizás en la misma cuadra, otras viven en lugares peores que esas distopías invivibles que a la ciencia ficción del presente le encanta recrear.

“En la era colonial de principios a mediados del siglo XX, vanguardistas desde Walter Benjamin hasta Frantz Fanon se rebelaron en nombre del futuro en contra de una estructura de poder que se basaba en el control y la representación del archivo histórico. Hoy, esa situación se ha revertido. Los poderosos emplean futuristas y derivan su poder de los futuros que apoyan, condenando así a los desempoderados a vivir en el pasado. El presente se está estirando, resbalándose para algunos hacia el ayer, elongándose para otros hacia el mañana.” Esta cita pertenece al afrobritánico Kodwo Eshun, referente del movimiento conocido como afrofuturismo, y pertenece a su texto seminal “Further Considerations on Afrofuturism” del año 2003. Ya en ese momento —e incluso antes— el afrofuturismo echaba luz sobre la homogeneidad étnica y económica de las visiones del futuro imaginadas por el mainstream, y el modo en que la cultura blanca insistía en dejar a las personas negras atadas a una idea museística del pasado y lejos de proyectos iluministas y futurísticos, al tiempo que las periferias —África— se volvían eternas distopías a cielo abierto, a las que el capitalismo tecnofílico y explotador miraba como fuentes inagotables de desesperanza.

En esta misma línea, cientos de usuarios argentinos de Twitter no supieron qué pensar cuando vieron su propia historia reflejada a modo de distopía en Years and Years. En el segundo episodio de la serie, un colapso bancario deja a Stephen Lyons, un asesor financiero, su mujer contadora y su hija sin los 1.2 millones de libras por las que ha vendido la casa de la familia, y sin la casa. Aparentemente, el banco se ha quedado con los ahorros de sus clientes. La escena, como bien señala el usuario @EmojiEsLoQueHay, recuerda a la película Nueve reinas: los ahorristas llorando y el caos callejero que aterrorizan a los ingleses, a los argentinos les generan mitad risa y mitad estrés postraumático. Y una pregunta: ¿sabrán los ingleses que esto ya nos pasó? ¿O, como dice el usuario @patadejirafa, no es una tragedia hasta que no les pasa a “ellos”?

La escena del corralito en 'Years and Years' es medio sacada de 'Nueve Reinas' (y lo que es peor DE NUESTRA HISTORIA MISMA.)

Resto del Mundo: Uh, un colapso bancario, que distópico.

Argentina: pic.twitter.com/JiB5FOsXkT— Lady Hikki (@EmojiEsLoQueHay) August 5, 2019

Years and Years es la historia pasada y presente de Latam, África y Medio Oriente contada para pseudo europeos. Un corralito es una desgracia, un barco de migrantes inundado una tragedia; porque les llegó al país blanco.

— patadejirafa (@patadejirafa) August 22, 2019

Si el punto de vista de @patadejirafa suena demasiado pesimista, vale la pena recordar que esa es la lectura que propone H.G. Wells en una obra clave de la historia de la ciencia ficción: La guerra de los mundos, publicada en 1898. La novela narra una invasión de Marte que terminó siendo menos amigable de lo que los humanos rezaron para que fuera. De forma explícita, el autor hace un paralelo con el trato que los colonos europeos ofrecieron a los pueblos originarios de sus diversas conquistas: “los habitantes de Tasmania, a pesar de su apariencia humana, fueron enteramente eliminados en una guerra de exterminación impulsada por inmigrantes europeos en el espacio de 50 años”, escribió Wells. “¿Somos tan apóstoles de la misericordia como para quejarnos si los marcianos nos combatieran con el mismo espíritu?”

Por otra parte, en distopías populares como Years and Years y The Handmaid’s Tale (sobre Black Mirror es difícil generalizar, dado que cada capítulo organiza un universo nuevo) ni la clase ni la etnia tienen ninguna influencia sobre el destino que le toca a cada uno. En ese sentido se parecen más a una plaga misteriosa o a una invasión extraterrestre que a las catástrofes económicas que conocemos en Latinoamérica. En The Handmaid’s Tale, las criadas —mujeres violadas mensualmente para proveer hijos a una familia estéril de comandantes— provienen de clases sociales muy diversas, y pueden pertenecer a cualquier grupo étnico. Las mujeres más acomodadas y educadas no llegaron a escaparse antes ni tienen más recursos para organizar una huida que las de las clases más bajas, como suele suceder en las guerras o las crisis económicas que conocemos: en este caso, la tragedia del advenimiento de Gilead las iguala a todas, da igual ser blanca o negra, pobre o rica. Del mismo modo, un par de episodios después del “corralito”, el asesor financiero de Years and Years está manejando algo que parece un servicio estilo Rappi.

No hace falta ir al futuro para escandalizarse por condiciones laborales que ya existen y para las que no hace falta ningún colapso bancario —a menos que pretendan que lo indignante sea que ese destino le toque a alguien que “estaba para otra casa—; y, segundo, que no es probable que ni este año ni el que viene ni el otro un asesor financiero termine manejando un Rappi. El mundo es caótico y rizomático, pero no es igual de caótico y rizomático para todas las personas, y de hecho quizás el futuro se trate ante todo de eso, de una sucesión de pequeñas catástrofes ante las que ciertas personas estarán protegidas y otras cada vez más vulnerables.

La ciencia ficción de la truchez

Podemos ver estas ficciones distópicas del primer mundo e igual sentir que nos representan —muchas mujeres nos identificamos por años con los personajes de Sex and the City aunque sus vidas estuvieran a años luz de las nuestras— o que nos interesan más allá de su relación con nosotros mismos. Sin embargo, sigue siendo interesante la pregunta: ¿cuál sería la ciencia ficción del subdesarrollo? ¿En qué utopías o distopías podemos pensar nosotros, que no sabemos bien cómo funciona el asistente de voz de Amazon ni tenemos aspiradoras robots, y podemos incluso sentir que la Inglaterra distópica de Years and Years es más próspera que nuestros países hoy?

La serie 3% es un caso muy interesante. Producida en el mainstream de Netflix pero desde Brasil, la premisa parece una respuesta casi literal a esta pregunta sobre la diversidad de las experiencias del mundo: una mítica “Pareja Fundadora” —a la que diversos pastores ahora idolatran— ha creado un mundo perfecto, Alta Mar o “el otro lado”. En el otro lado no hay guerras ni violencia ni desigualdad, y todos pueden alcanzar su “máximo potencial”. Para preservar esa perfección es necesario que solo “los mejores”, elegidos a partir de un cuidadoso “Proceso”, logren pasar: mientras tanto viven en un lugar no muy distinto de las imágenes que hemos visto de cualquier favela. Cada año, quienes cumplen veinte años pueden anotarse para participar del Proceso; solo el 3% lo pasa. Cuando la serie comienza, una nueva generación de jóvenes está probando suerte, pero la historia no termina ahí: existe un grupo de rebeldes, conocidos como “La Causa”, que quieren acabar con el Proceso por “populistas y resentidos”, como explicita el villano que está a cargo de la coordinación de las pruebas. La Causa tiene una infiltrada en la camada de veinteañeros, y muy temprano sabremos quién es. Que empiecen los juegos del hambre.

Aunque la serie comparte arquetipos con otros productos de su género es interesante que, a diferencia de muchas otras ficciones en las que se establece muy rápido que los héroes tienen “mérito” y son “mejores” que sus dictadores —esto es claro en The Handmaid’s Tale, donde los comandantes no sólo son malvados sino que son pintados como “tontos”— el objeto de crítica de la serie es la meritocracia misma: es decir, la idea de que por pasar algunas pruebas de inteligencia o astucia —que podrían no ser buenas para señalar quién es inteligente y quién no, pero ese ni siquiera es el punto— alguien se merezca o no una vida mejor. El Proceso, además, obliga a los jóvenes a agredirse entre ellos, a creer en él y evitarse cuestionamientos que puedan entorpecer su rendimiento o hacer sospechar que, Dios no lo quiera, están con la resistencia. También es interesante que no solo quienes viven en Alta Mar adoren a la Pareja Fundadora: muchos habitantes de “este lado” les rezan y les rinden culto, como si alcanzara con la esperanza de pasar para creer. Por último, la analogía se completa con una pequeña facción “reformista” dentro del gobierno de Alta Mar que, sin querer acabar completamente con el Proceso, quiere volverlo algo más flexible aprovechando una falla en el Proceso diseñado por el villano: luego de muchos años, un asesinato ha sucedido en el mundo perfecto de Alta Mar.

Las analogías con la política brasileña son bastante explícitas —tanto como las que Years and Years ofrece en relación con la política europea—, pero además del manto de sospecha meritocrático es particularmente llamativo el modo en que el futuro se articula en dos mundos bien diferenciados por un criterio supuestamente “justo” que los separa. Ya no es el puro azar el que gobierna, sino un mecanismo perverso pero disfrazado de ecuánime. No es tampoco difícil pensar que, en términos más amplios, “el Otro Lado” se parece a la imagen que en Latinoamérica nos hacemos de Europa, y ese 3% aquellos que tienen la suerte de poder migrar allí: de hecho, cuando los jóvenes ingresan al Proceso, tienen que dejar sus zapatos y sus cosas en un vestuario y atravesar unos molinetes que recuerdan a los chequeos en un aeropuerto o una embajada.

Y hay un detalle más, un instante casi imperceptible que remite a la ciencia ficción latinoamericana como proyecto cultural y colectivo. Martín Castagnet, autor argentino de ciencia ficción y estudioso del género, cita en un artículo un concepto que Marcelo Cohen elaboró en una charla sobre literatura local, “la ciencia ficción de la truchez”, donde abunda lo rudimentario y a lo precario, lo temporal que es permanente, tanto en lo institucional como en lo tecnológico. Dice Castagnet: “las escaleras mecánicas que no funcionan. Quedan las máquinas y se transforman en obstáculos, como esas cintas transportadoras inmóviles durante años en la vereda de Retiro. Un robot atado con alambre que además termina siendo inservible”. En un momento del primer capítulo de 3%, el villano está supervisando las pruebas en una pantalla muy blanca, futurista y elegante cuando la imagen empieza a fallar: dice algo así como “hijos de puta, pedí mil veces que me arreglen esto” y le pega un par de veces a la máquina, que más o menos se endereza. Vista como una ciencia ficción cualquiera del primer mundo, esa pequeña escena tendría que ser como una pistola de Chejov: alguien está hackeando su computadora, alguien lo está mirando, esto va a tener alguna consecuencia grave. Pero no sucede, o al menos no inmediatamente. Es solamente una máquina que funciona a los golpes, que la gente de la oficina se olvidó de mandar a arreglar.

Cómo vivir en un mundo en ruinas

Pensando en estas ficciones del futuro-tan-cercano-que-ni-es-futuro y en el boom de la nostalgia que es su contrapartida (Chernobyl, Stranger Things, Monzón, ATAV, GLOW y muchísimas más) a veces parecería que más que en un mundo posmoderno vivimos en un mundo antimoderno. El iluminismo no ha muerto, solo ha cambiado de signo: en lugar de pensar que el progreso es irrefrenable y que el futuro solo puede traer prosperidad y mejoras (como todavía parecen pensar algunos gurús capitalistas tecnófilos en la línea de Steven Pinker), muchos parecemos creer que lo inexorable es la decadencia y que todo tiempo pasado tiene que haber sido mejor —incluso teniendo en cuenta que nuestras series nostálgicas están plagadas de desigualdades, tragedias nucleares, violencias de todos los signos y colores y conflictos armados—. Para la feminista transhumanista Donna Haraway, autora del visionario Manifiesto Cyborg (1985), tanto la esperanza como la desesperación son actitudes cómodas, que invitan a la indiferencia colectiva: en un caso, porque todo está bien como está y abstracciones como “la tecnología” y “el progreso” van a salvarnos a todos; en el otro, porque todo está perdido así que no vale la pena intentar cambiar nada, si igual nos vamos a morir. En Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno (su último libro, recién editado en Argentina), Haraway intenta preguntarse qué hay más allá de esos dos polos paralizantes. Haraway empatiza particularmente con la desesperación: en un planeta en ruinas, no es un sentimiento inentendible, pero tampoco uno muy productivo. Es verdad que ya no tenemos tiempo: no podemos actuar como si lo tuviéramos. Tenemos que hacer dos cosas distintas pero complementarias: reformar nuestros sistemas productivos y el modo en que nos vinculamos con el medio ambiente y con las demás especies con las que compartimos la existencia, por un lado, y aprender a vivir en un planeta en ruinas, por el otro. No es muy diferente —a otra escala, y bueno, sí, con mil diferencias— de algo que los argentinos hemos aprendido a hacer de 2001 para acá: en Por qué no estalla, Tali Goldman examinó a través de pequeñas historias reales los lazos sociales de cuidado —sostenidos por la sociedad civil en alianza con el Estado— que, sin “solucionarla”, sostuvieron la precariedad en los últimos años. El estallido no se previno solamente a través de la calidad institucional en el sentido más estricto del término: la democracia argentina se fortaleció también a través de estos lazos de asistencia de una organización menos lineal, más micro. En un mundo en el que la revolución en el sentido más literal parece estar hoy incluso fuera del campo de nuestra imaginación, este tipo de vínculos parecen ser tan importantes en nuestra sobrevida en un planeta arruinado como el impulso de reformas a escala global.

Pero Haraway también nos invita a reclamar la ciencia ficción en tanto posibilidad de inventar un futuro, y no solo de manera metafórica. Utilizando el concepto SF (que en inglés es la sigla de expresiones diferentes como “ciencia ficción”, “feminismo especulativo” y “hecho científico”, entre otras), Haraway rastrea en nuestra historia pasada y presente historias de nuestros vínculos con especies compañeras que nos sirven para pensar en el modo en que queremos reinventar esos vínculos, y no desde cero, porque no existe volver al cero, a una naturaleza incontaminada por el humano que nunca existió, sino desde el mundo devastado que tenemos. Desde esta devastación es que tenemos que pensar en cómo seguir con el problema de vivir y morir juntos. Para eso, dice Haraway, la ficción, el pensamiento filosófico, el feminismo —entendido como un cuestionamiento de las relaciones de género pero también de clase y de etnia— y la ciencia pueden trabajar juntas. En los últimos años, la sensación es que el discurso de la desesperación ha ganado muchísimo terreno en el pensamiento de izquierda. Como escribió Haraway, es comprensible, tanto por el estado real del mundo como a modo de contrapartida del guruísmo ingenuo que algunas derechas han elegido salir a explotar. Y sin embargo, vale la pena que la izquierda salga a disputar el terreno y el discurso sobre el futuro, especialmente si pensamos que ese futuro solamente es posible con transformaciones políticas concretas. El afrofuturismo de Eshun se propuso “recuperar las historias de los contra-futuros creados en un siglo hostil a la proyección de la diáspora africana y como un espacio en el que el trabajo crítico de producir herramientas capaces de intervención en el clima político actual pueda ser encarado”. Desde la periferia, con la ciencia, la ficción y todo lo que hay en el medio, esa parece ser la tarea.