Ella creía que nadie amaba sus poemas. Y eso que Alejandra Pizarnik era terca, sí. Y que se pensaba muy especial, también. Y que se empeñó en convertirse en un personaje literario icónico y sin comparación, por supuesto. Pero ninguno de sus altivos sueños pudo destruir la sensación de que, en realidad, ella no era nadie. De que su poesía no era nada. De que su existencia tenía que acabar pronto, para quizá sortear así la irrelevancia que experimentaba en vida. Hoy lo llamamos «tener el síndrome de la impostora», como si acaso el juego de la impostura no fuera también plenamente creativo, literario, u otra consecuencia de la imaginación. Alejandra Pizarnik era una impostora porque se disfrazaba con el atuendo del personaje que había creado para sí. Lo cosió amorosamente. Lo remendó cuando su depresión lo hacía añicos. Le dio brillo y lo perfumó con flores para vencer la dura autocrítica que durante tantos años proyectó sobre sus nervios: «Nadie quiere mi poesía».

¿Qué significa «querer la poesía de alguien»? Yo lo sé: volverla un credo. Porque resulta que cincuenta años después del suicidio de una de las poetas más determinantes de la literatura latinoamericana del siglo XX, el nombre de Alejandra Pizarnik ha transgredido todo lo que significaba en su tiempo la palabra poesía y se ha convertido en un fenómeno más grande, más amado, más, digamos, espiritual. Querer la poesía de alguien, entonces, no es solo valorarla, ni solo disfrutarla, ni solo tenerla en cuenta cada vez que haga falta recurrir a la genealogía feminista de la lírica. Querer la poesía de alguien, en el caso de esta autora, es seguir a ciegas su voluntad, desear experimentar en el cuerpo lo que sus palabras trajeron, y hasta rezar a su fantasma, como si fuera el de una musa, el de una diosa, el de una ídola arcaica.

En el libro Contra la interpretación, la escritora Susan Sontag dijo a propósito de James Joyce que su gesto más arriesgado fue el de pretender que sus lectores se dedicaran a él «de por vida». Sontag, sin embargo, entendía al autor de Ulises, y le parecía lógico que hubiera escritores que nos exigieran someternos a su obra, entregar nuestra vida a ellos, rezarles para siempre y sin queja. James Joyce no es el único en haber creado una secta propia, joyciana. Jorge Luis Borges, por ejemplo, tiene su secta borgiana, aunque a él le gustaba más presumir de que pertenecía a la del rarísimo narrador francés Marcel Schwob. Los schwobistas existen, aunque parezca mentira. Del mismo modo que existen —y, por favor, disculpadme el exceso de adjetivación masculina en este fragmento— los ferrantianos, los bolañistas, los flaubertianos o los woolfistas.

¿Qué significa «querer la poesía de alguien»? Yo lo sé: volverla un credo.

Lo que quiero decir es que una sabe que un escritor o una escritora ha pasado a formar parte del canon cuando se hace imposible no mencionar su nombre al intentar hablar de la historia de la literatura. Y si la historia de la literatura está llena de sectas selectas, sería estúpido no entender que la fe de las pizarnikianas y de los pizarnikianos es hoy más que palpable. Ella creía que nadie quería sus poemas. Hoy sus poemas son tatuajes, y son canciones, y son asignaturas en las escuelas de escritura, y son conjuros que cantan las niñas góticas, y son cartas de amor entre amantes a un lado y al otro del charco, y son versos traducidos por las mejores editoriales, y son menciones en centenares de papers y de trabajos de fin de grado, y también de tesis doctorales que pretenden demostrar, por fin, el peso de una de las mayores poetas y pensadoras del siglo XX. Alejandra Pizarnik, escucha: te quieren.

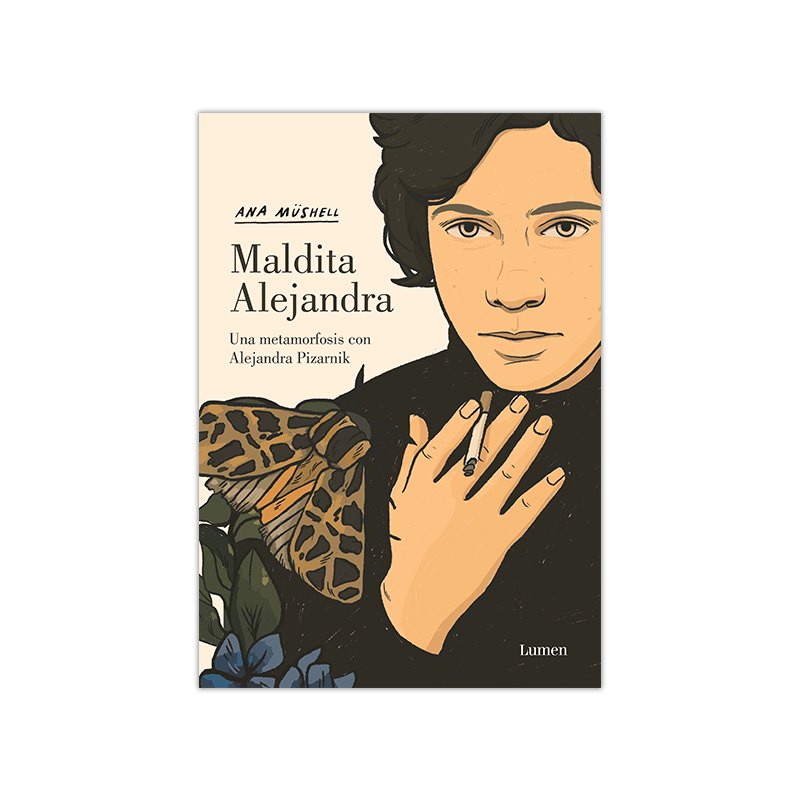

Y no solo eso. Algunas lectoras, además de quererla, la han convertido en medicina. Evidentemente, estoy hablando de lo que ha hecho en las páginas de este libro la ilustradora jerezana Ana Müshell. Maldita Alejandra es su homenaje o, por seguir con el símil religioso, una de las mejores reflexiones y reflexiones a esa biblia pizarnikiana que podrían ser su Poesía completa o sus Diarios. Müshell ha estudiado la vida y la obra de la poeta argentina, haciéndonos descubrir algunos de los pasajes más importantes de su experiencia en los círculos literarios de Buenos Aires, en las calles más ebrias de París o en las cloacas más terroríficas de la depresión, para convertirlos a través de sus dibujos magníficos en pildoritas tragables. En curas para quienes leemos a Pizarnik pero no queremos hacernos daño. En remedios para poder seguir bebiendo su veneno, sin desmayarnos.

En este manual de teoría pizarnikiana, que es a su vez el diario personal de una mujer millennial preocupada por el retrato de la salud mental, y que es al mismo tiempo un demasiado-demasiadísimo bello-bellisísimo álbum de ilustraciones, cualquier lector o lectora encontrará la literatura necesaria para curar sus heridas. Ana Müshell descubre a Alejandra Pizarnik cuando vive uno de los peores momentos de su vida, y del suicidio de su escritora preferida aprende que la clave no es seguir sus trágicos pasos, sino quedarse del lado de la vida para poder continuar leyendo, y compartiendo, y dibujando sus pesares y los ajenos, y no dejar de lado la belleza que también nos entrega el mundo.

En su último escrito, sobre una pizarra que coronaba su despacho, Alejandra Pizarnik sentenció: «No quiero ir nada más que hasta el fondo». Pero es que en cada uno de sus trazos, expandidos en estas páginas entre alas de polillas, humos y miradas hondas, Ana Müshell entiende que quizá en ese fondo acuoso una también podía hacer pie. De modo que no nos ahogamos con este libro. Ni mucho menos: con él flotamos. Y en ese flote aprendemos sobre la importancia de los vínculos afectivos entre escritores, y nos dejamos llevar por la corriente plácida de la literatura que cambió la lengua española, y nos refrescamos el rostro con las salpicaduras —pues ya no son lágrimas— de la mujer que con su huida nos invitó a vivir.