Frente a los anuncios intempestivos de Donald Trump, muchos economistas recordaron los efectos catastróficos que tuvieron en la década del 30 los impuestos aduaneros de Smoot-Hawley, así como el viejo texto de Keynes de 1920, Las consecuencias económicas de la paz, que anticipaba la irracionalidad que puede desencadenar una política económica impulsada por el espíritu de venganza y los celos comerciales.

La relectura de ese texto es especialmente recomendable. Por un lado, aparece el economista hábil políticamente, capaz de trazar un camino, proponer aprendizajes históricos y sentar las bases de un orden financiero y monetario que ofrezca beneficios relativos para todos los países, y así alejar los fantasmas del mercantilismo y el militarismo que acababa de destruir Europa.

El texto se vuelve significativo también por las coordenadas históricas que traza, la descripción de la edad dorada de la globalización 1.0, las inconsistencias internas de ese modelo de acumulación y la catástrofe de la primera guerra mundial. Sobre las ruinas que había dejado la guerra, Keynes recuerda con nostalgia la época en la que un ciudadano –londinense, por cierto– podía “ordenar por teléfono, bebiendo su té de la mañana en la cama, los diversos productos de toda la tierra, en la cantidad que considerase adecuado, esperando razonablemente que le fueran entregados temprano en su puerta”. En esta experiencia de los hechos fundamentales de la vida económica “los proyectos y las políticas del militarismo y el imperialismo, las rivalidades culturales y de raza, los monopolios, las restricciones y las exclusiones que iban a demostrarse como las serpientes de aquel paraíso, no eran más que un pequeño entretenimiento de su periódico matutino”.

Dejando a un lado la miopía de clase a través de la cual contempla la edad dorada del libre comercio, el contraste que revela la imagen de Keynes apunta a un aspecto central: los autoritarismos del siglo XX se nutren de la ruptura del proyecto de un futuro de abundancia y seguridad. A pesar de la gigantesca acumulación de capital económico, tecnológico y financiero, las sociedades europeas de esa época habían perdido la capacidad para asociar el futuro con un mundo social de abundancia.

En esa incapacidad intervenían factores de todo tipo: desde torpezas personales de ciertos líderes y rutinas partidarias fosilizadas, hasta tensiones sistémicas del propio crecimiento económico que no encontraban una solución racional. En ese entorno, los únicos que podían proveer a ciudadanos temerosos de la escasez al menos la ilusión del control sobre la situación y la restitución de la promesa de la abundancia perdida eran los profetas del caos y del rejuvenecimiento nacional, hombres fuertes y megalomaníacos.

La semántica de la escasez vuelve a estar presente de un modo dominante en la experiencia de desorientación sobre la que gira la escena política contemporánea. En términos de política económica, el neo-mercantilismo que practican varios países se nutre de esa representación del mundo. En el plano de los discursos políticos las palabras de Trump no pueden ser más claras: “Taiwan nos ha robado nuestras industrias de chips”, “los vietnamitas se aprovechan de nosotros”, “los países de la Unión Europea son los mayores estafadores de la historia”. Sobre esta construcción hay que notar dos cosas. De un lado, la forma delirante bajo la cual el presidente del país más rico del mundo, que no paró de crecer en los últimos años gracias a su centralidad en el sistema económico, acusa a sus socios comerciales —en muchos casos países muy pobres— de hundir a Estados Unidos a través del comercio. Un razonamiento con la gramática de Tik-tok. El trumpismo y los nuevos autoritarismos globales usan la semántica de la escasez también para promover sus políticas puertas adentro: “los empleados públicos son parásitos que consumen la parte más importante del presupuesto”, “la seguridad social es el esquema Ponzi más grande de la historia”, “los impuestos a los grandes empresarios son un robo que impide la acumulación de riqueza”.

La partícula elemental de las nuevas derechas radica en la política de los celos, la ira y la agresividad con el débil. Esa política de la crueldad no gira en el vacío, depende de una economía en la que esta dimensión de la escasez ocupa un lugar importante. ¿Qué tiene de ideológico esta imagen de escasez generalizada? ¿Cómo conecta con experiencias reales de desposesión y peligros que enfrentan los ciudadanos? Los bienes que se volvieron escasos –paradójicamente para el nivel de desarrollo económico y tecnológico actual– no son sólo los bienes materiales. Escasean también los vinculados a una economía política más amplia del reconocimiento del valor y la dignidad de cada uno, la voz pública y el sentido de la autoestima que hace posible la experiencia de la utilidad propia en el desempeño laboral.

El mundo social parece estar volviéndose cada vez más pequeño frente a una creciente demanda de bienes materiales, reconocimiento, voz y autoestima. Sería difícil enumerar todas las causas reales que influyen sobre esta apariencia. Sin embargo, hay tres transformaciones importantes que hacen proliferar la experiencia de la escasez: el crecimiento de la economía digital y las redes sociales, los desafíos que proyecta en el horizonte la inteligencia artificial y los desequilibrios de la globalización. Hoy preocupa entender de qué manera la globalización 2.0 de fines del siglo pasado y comienzos del siglo XXI desató efectivamente esta lucha en el mercado global y estos juegos de suma cero.

En Globalization backlash, publicado en 2019, el politólogo inglés Collin Crouch trata justamente de separar la paja del trigo en todo lo que circula como movimiento anti-global en esa época que hoy llamaríamos pre-Covid. Después de la crisis de la pandemia los temas que él estudia sólo se agravaron y multiplicaron. Pero ya en esa época era fácil advertir que existía una conexión fuerte entre el sentimiento anti-inmigrante, los populismos autoritarios y algunos desequilibrios que había producido la globalización, especialmente en el mercado de trabajadores de baja calificación educativa. El trabajador que había caído en la precarización o la asistencia social asociaba, con razones falsas o sólo parcialmente verdaderas, sus frustraciones en el mercado de trabajo con dos procesos: la inmigración y el proceso de offshoring de empresas al exterior, especialmente a Asia.

Crouch analiza los datos del mercado de trabajo y constata que la globalización había cumplido en parte su promesa de destrucción creativa, mediante la cual viejos trabajos industriales eran sustituidos por una nueva oferta de empleos en servicios. Pero muchos trabajadores que no habían podido adaptarse a la velocidad requerida habían caído en trabajos precarios y muchos otros iban a pasar a depender de una manera duradera de la asistencia social. Cuando pasa al análisis de los movimientos de la producción industrial global, el desplazamiento de la radicación de la producción ofrecía ya resultados asombrosos, que hoy se multiplican en los mercados de cada vez más bienes industriales. Analizando el mercado global del acero bastaba para ver que China había pasado de producir 66 millones de toneladas en 1990 a más de 800 millones de toneladas en 2016, con un incremento del 1118 por ciento. Mientras, en ese mismo período, todas las potencias industriales habían visto decrecer su producción a tasas que variaban entre el 5 y el 57 por ciento (que era precisamente el caso de Gran Bretaña).

Desde este punto de vista, el malestar de algunos trabajadores ingleses contra la globalización expresaba una pérdida real, que no habían sabido entender a tiempo los partidos políticos democráticos en general, y especialmente el partido laborista. En sus trabajos recientes (Capital e ideología) Piketty estudia esta incapacidad y esta pérdida de representación con el concepto de izquierda brahmánica, es decir, una izquierda volcada hacia las luchas por los valores inmateriales de las clases medias universitarias que se olvida de sus bases sociales y las luchas materiales de los trabajadores sin calificaciones en un mundo fuertemente competitivo. La solución a este problema no era fácil de proponer porque esos partidos habían tenido buenos resultados ofreciendo en sus mercados electorales el lado bueno de la globalización: bienes de capital a precios increíblemente baratos para el tipo de proceso productivo que requerían.

En su análisis político Crouch acepta que tal vez el proceso de off-shoring puede haber ido muy lejos, que podría estar incubándose una crisis de sobreproducción motorizada por el estilo de export-economy de muchos países asiáticos y que los trabajadores tenían derecho a reclamar transformaciones estructurales. Lo que no acepta es la respuesta xenófoba y las transformaciones económicas que se proponían como solución (la vuelta al soberanismo, el mercantilismo y la instrumentalización bélica de las relaciones económicas), que sólo iban a traer mayores penurias para todos.

El planteo de Crouch anticipa todos los efectos de la salida perversa de Trump al malestar con la globalización. Si se toma en serio la preocupación del actual gobierno de EEUU por los desequilibrios de la globalización, podría entenderse la propuesta de usar aranceles para frenar una avalancha de productos en determinados mercados de bienes (aunque ahora acaba de suspender estos aranceles por 90 días). Podrían entenderse inclusive sus preocupaciones en materia de seguridad nacional. Lo que no se entiende es de qué modo se van a resolver los desequilibrios de la globalización cobrándole impuestos aduaneros cercanos al 40 por ciento a países pobres como Bangladesh (que depende fuertemente de sus exportaciones textiles a EEUU), Sry Lanka, Lesotho (que tiene un PBI per cápita inferior a 1000 dólares) o Madagascar (donde tres cuartas partes de la población viven en la pobreza). Siendo benévolos en la interpretación, se trata de decisiones irracionales, que buscan primero destruir y después preguntar acerca de las consecuencias. Dejando de lado la ingenuidad, estamos frente a una política comercial impulsada por la xenofobia y el racismo.

Otro argumento racional para intentar explicar esta deriva de la guerra comercial es la crítica a la globalización del economista Dani Rodrik. En su famoso ensayo How Far Will International Economic Integration Go? de comienzos de este siglo, Rodrik creía que existía una tensión irresoluble entre la creciente integración económica de todos los mercados de bienes y servicios (“globalización”), la soberanía de los estados (especialmente en materia monetaria y fiscal) y la democracia (como forma de legitimación abierta y libre de las reglas básicas de la economía). Según su lectura se podían tener a lo sumo dos de esas condiciones, pero había que resignar la tercera. Por ejemplo, el paradigma de la combinación entre democracia e integración económica que representaba en esa época la Unión Europea resignaba la soberanía monetaria de cada país.

En el caso actual, estamos atravesando una fase del trilema de Rodrik en la que lo que se está sacrificando en primer lugar es la democracia, tanto al nivel de las lógicas de resolución de las diferencias internacionales, como en el plano de la propia legitimidad interna de los estados constitucionales. Los desequilibrios de la globalización parecen empujar respuestas soberanistas que sólo pueden realizarse a costa de la legitimación democrática y el respeto del orden constitucional. Esto es lo que tienen en común los anti-globalistas: un rechazo a la globalización que, en última instancia, esconde un rechazo a la democracia.

Si se hubiera querido salir de este trilema por el lado democrático, seguro que habría que haber planteado una revisión de la integración económica y del comercio internacional. Cuando se integran cada vez más mercados de bienes y servicios, se integran no sólo los mercados financieros, sino también los mercados laborales de esos países. Y la competitividad no depende sólo de la calificación, la motivación o la implementación de tecnología, sino que entran en juego como costos de producción los derechos laborales, la libertad sindical, las libertades civiles de los trabajadores, las regulaciones ambientales y la protección social frente a los riesgos del trabajo. Una legitimación democrática de las cadenas de valor globalmente integradas debería tener en consideración estas cuestiones normativas y podría generar conflictos de intereses entre diferentes modelos de desarrollo.

Pero nada de esto está en la cabeza de la política anti-globalizadora de Trump. Al presentar su caótico programa aduanero no mencionó en ninguna ocasión la legislación internacional en materia laboral, sindical o ambiental. Dentro del trilema de Rodrik su política sigue más la fórmula soberanista del “América über alles”, que la búsqueda de un marco normativo razonable para la creciente integración e interdependencia económica.

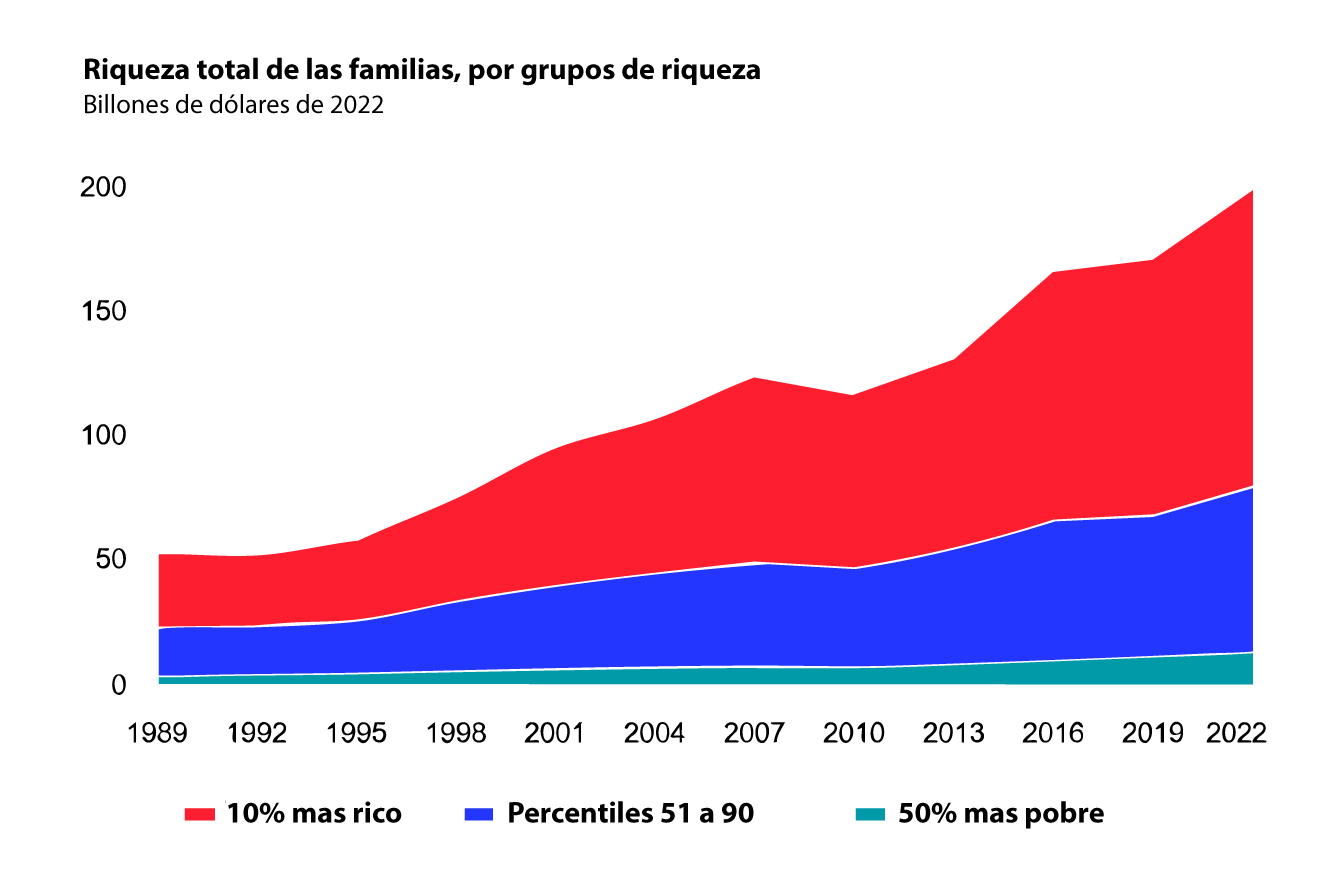

¿Dónde se podrían buscar las causas más relevantes de la experiencia de escasez que asedia a los ciudadanos norteamericanos y la desorientación cognitiva que impera al momento de intentar encontrar una solución para los desequilibrios económicos? En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la riqueza en los EEUU durante los últimos 30 años para el 10 por ciento más rico, el 40 por ciento que está en el medio y el 50 por ciento más pobre:

Fuente: Oficina de presupuesto del Congreso de EEUU

El senador Bernie Sanders suele interpretar estos datos de manera muy ilustrativa: muestra que Musk, Zuckerberg y Bezos concentran una riqueza superior a la del 50 por ciento más pobre. Es decir, tan sólo tres personas ―de 340 millones de habitantes― poseen hoy un patrimonio mayor al de 170 millones de habitantes. En los años de hiper-globalización se concentró la riqueza a niveles abismales: el 10 por ciento más rico pasó de 52 billones de dólares en 1989 a 200 billones en 2022. Una muestra de que quienes les vienen robando su riqueza a los trabajadores norteamericanos no están precisamente ni en Vietnam, ni en Sry Lanka, ni en Lesotho.