Buenos Aires, diciembre de 2019

En el cementerio de la Recoleta hay presidentes, hay premios Nobel, hay escritores, hay deportistas, hay estrellas del espectáculo: hay, en fin, una larga lista de celebridades enterrada allí. Es posible detenerse ante mausoleos con obras de arte que cortan el aliento o tumbas con leyendas misteriosas y, sin embargo, nada disputa la popularidad de una bóveda: la que guarda el cadáver de Eva Perón.

Como se aloja en un pasillo muy estrecho, los guías proponen un acuerdo a los visitantes: pueden mirarla primero y sacar las fotos que quieran, para luego avanzar unos metros y detenerse, en un lugar más amplio, a escuchar la historia. Así no entorpecen a los que vienen detrás a curiosear la tumba más visitada.

Si no fuera por ella, una de las figuras más relevantes de la historia argentina del siglo XX, la cripta de mármol negro con la inscripción «Familia Duarte» pasaría inadvertida. Su frente chato, su puerta con una gran cruz, se integran con perfecto disimulo en el cementerio.

—¿Notan algo? —pregunta el guía—. Hay algo que definitivamente distingue a esta tumba.

Nadie descubre nada: es algo tan a la vista que se ha vuelto invisible.

—Las flores frescas en las rejas —se responde a sí mismo, acostumbrado a que las flores nunca fallen y los visitantes nunca acierten—. Siempre hay flores frescas para Evita.

A las bóvedas de las familias aristocráticas de la Argentina pasada ya casi nadie llega con flores. Que le sigan llevando ramos a Eva Perón habla de la atracción que aún despierta su figura y del impacto perdurable de su muerte joven: la segunda mujer de Juan Domingo Perón tenía apenas treinta y tres años y era la persona más amada y odiada del país. Su funeral se extendió durante quince días y Perón tuvo que autorizar que importaran flores desde Chile y Uruguay: las que había en la Argentina se habían agotado.

Matías Mulet, el guía que me tocó en la visita que hice una tarde de sábado, detalló que el cadáver requiere de un cuidado muy especial dadas las peripecias inusuales que vivió. Acostumbrado a tener extranjeros en su público, se detuvo a contar una historia conocida por muchos argentinos. Contó brevemente cómo, ya muerta, Eva Perón viajó más que mucha gente en vida. Intentó explicar que las pasiones que había despertado antes de morir en 1952 se proyectaron luego sobre su cadáver.

Los militares que derrocaron a Perón en 1955 —informó— robaron el cuerpo embalsamado de la Central General de Trabajadores (CGT), donde estaba expuesto, y lo escondieron en un edificio de Buenos Aires. Más tarde lo llevaron bajo un nombre falso a Italia y casi dos décadas después lo devolvieron a su esposo y emprendió una travesía final hasta esa cripta de la que hablaba el guía, en la Recoleta.

Desde entonces recibe el trato de un tesoro, continuó Mulet:

—El féretro está alojado tres pisos bajo tierra y es el único de todo el cementerio que está protegido como la bóveda del Banco Central. Tiene un sistema antibombas y antisísmico.

Un cuento tan extravagante no pedía otro remate, traslucían las expresiones asombradas de los turistas.

Y sin embargo, el guía anunció:

—Ahora vamos a la bóveda del señor que se robó el cuerpo de Eva.

Nos llevó de regreso a la calle central del cementerio y caminó hasta un cuadrado de piedra tallada casi al ras del piso, a la altura de las rodillas. Mulet había explicado que las familias aristocráticas elegían las construcciones en altura, pero esta vez pidió que bajásemos la vista: en esa bóveda tan particular yacía Pedro Eugenio Aramburu.

Sin trabajos de herrería vistosos ni estatuas elevadas, la lápida apelaba a la sobriedad para compensar la pretensión del conjunto: en cada esquina los bajorrelieves exaltaban una palabra enorme: verdad, igualdad, austeridad y justicia. Esos atributos, que presuntamente se asignaban a quien allí yacía, más otras citas por el estilo despertaron el enojo de mi guía: le sonaban hipócritas. Nos aclaró:

—Aramburu fue el primer abanderado de la persecución contra el peronismo. El enemigo de todo peronista, el que se robó el cuerpo de Eva…

Otra vez apremiado por los tiempos, resumió: Aramburu participó del golpe militar que derrocó a Perón en el año 1955 y ejerció la presidencia durante la llamada

«Revolución Libertadora», que interrumpió la democracia y prohibió la existencia misma del peronismo.

Mulet hizo una pausa, como esperando una reacción. Aliviado porque se escuchó un silencio, confesó: aunque la bóveda tiene una ubicación privilegiada y de fácil acceso, en línea recta al ingreso del cementerio, no todos los guías se detienen allí.

—Algunos prefieren ignorarla para evitar polémicas.

Ese comentario despertó mi curiosidad más que ningún otro.

Me acerqué y me refirió un episodio reciente. Antes de que él pudiera terminar de hablar, un hombre mayor, de acento porteño, lo había interrumpido y le había gritado.

—Tu versión de los hechos es demasiado subjetiva. No estás contando toda la verdad. ¿Por qué no decís también que a Aramburu lo mataron los Montoneros y que después se robaron su cadáver?

Desde entonces, aunque esté apurado porque ya se cumple el tiempo de la visita y hay otro grupo que lo aguarda, Mulet agrega el resto de la historia aun si debe comprimirlo en pocas oraciones:

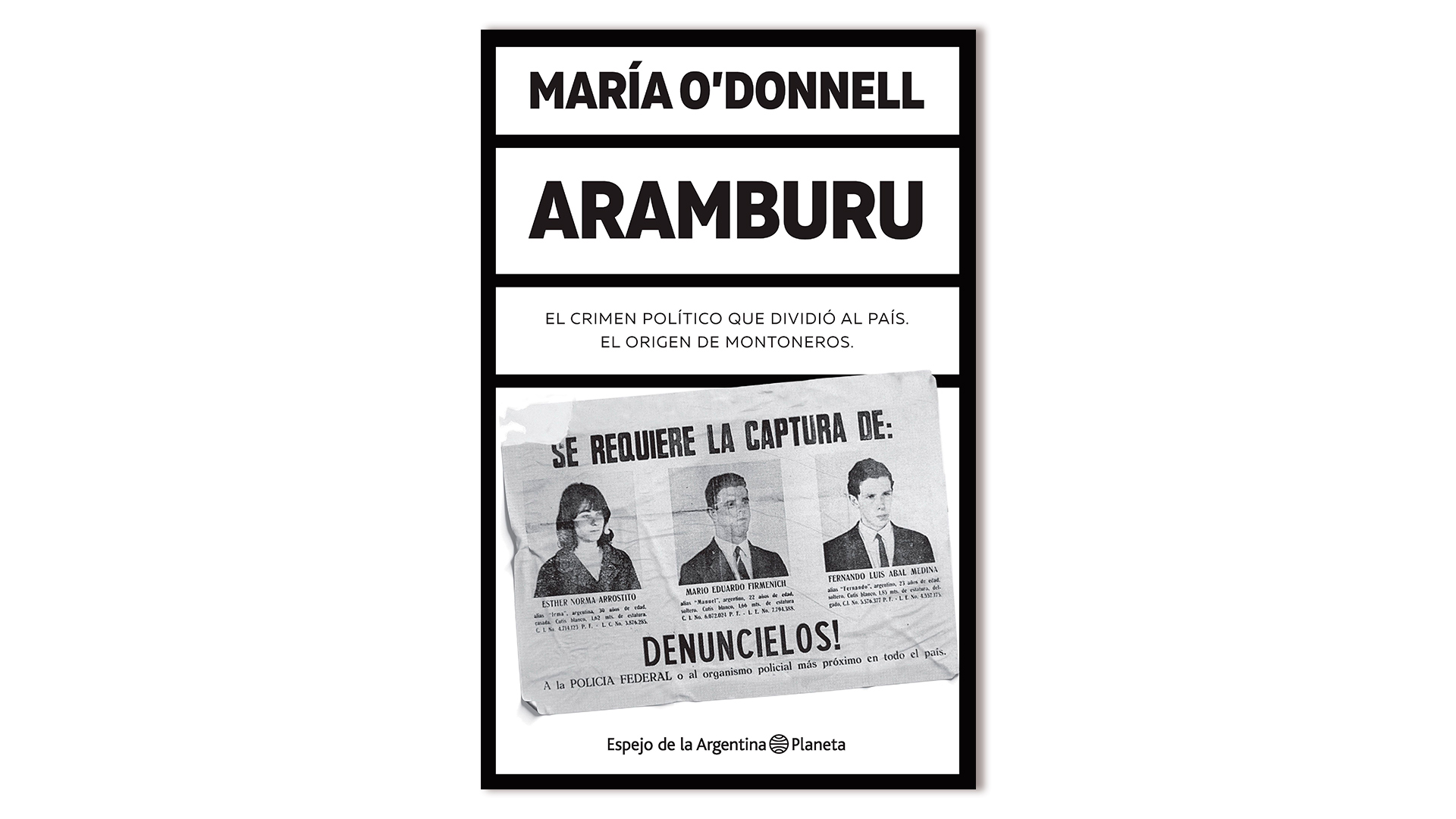

—Y a ese señor que se robó el cadáver de Eva en 1955, en el año ’70 lo mataron los Montoneros, una guerrilla peronista.

La anécdota me pareció muy reveladora de la vigencia de una tensión que subsiste alrededor del caso Aramburu: la puja por el lugar de la víctima y del victimario. Nada que el guía pudiera resolver en forma sencilla para una historia que ni siquiera ahí terminaba.

En un esfuerzo por no ocultar ningún dato que lo hiciera sospechoso de parcialidad, Mulet continuó:

—Y en 1974 otros Montoneros entraron de noche al cementerio y de esta bóveda que tenemos delante de nosotros se robaron el cadáver de Aramburu. Para devolverlo, exigieron a cambio el de Eva.

Una turista chilena que prestaba atención a ese cuento surreal miró al esposo y le dijo, como quien entendió todo:

—Cuerpo por cuerpo.