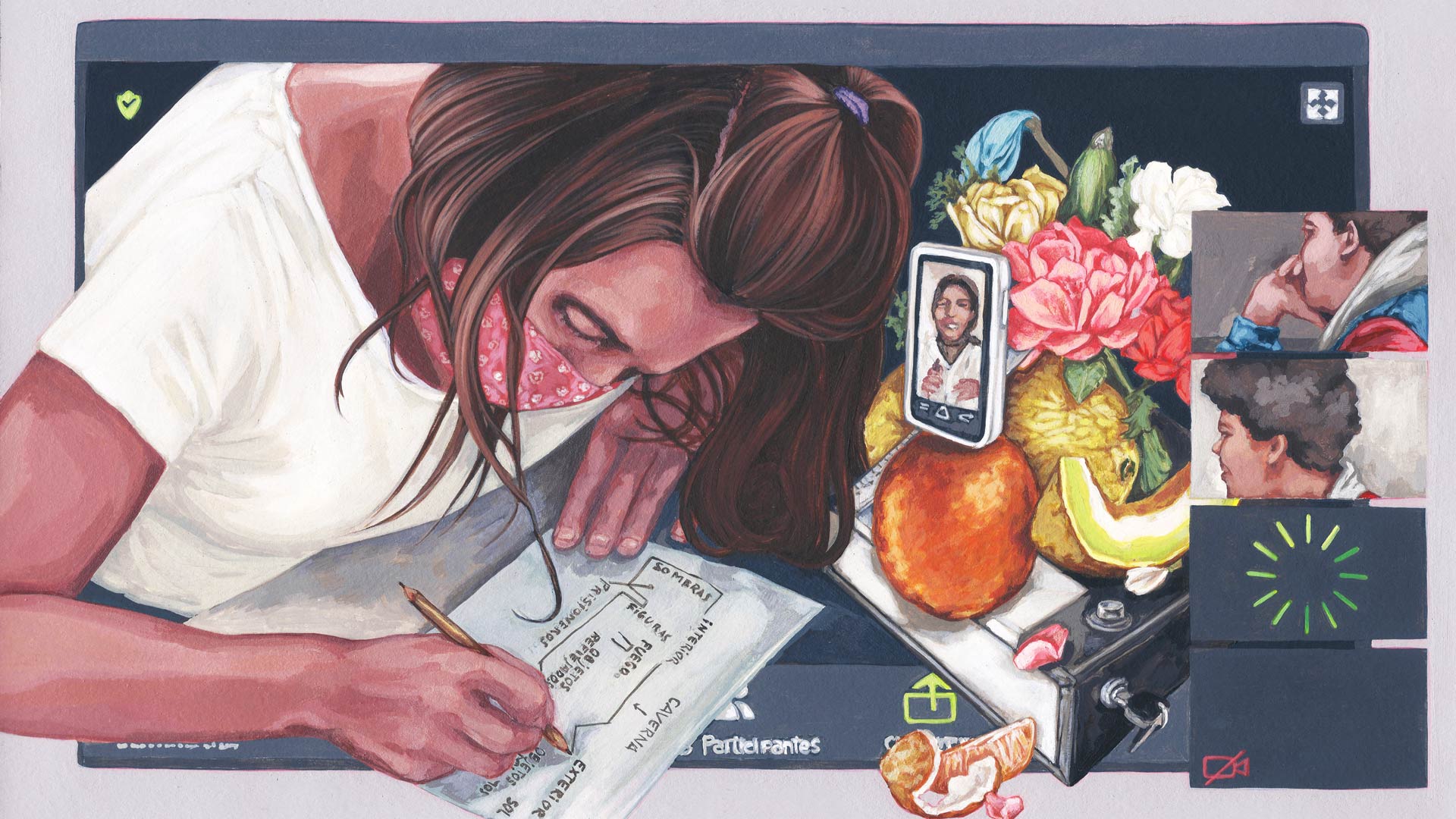

Jeni amanece antes de que el día aclare. Junta sus útiles del colegio y se va a la verdulería en la que trabaja desde que empezó la pandemia. Apoya el celular en la caja registradora y abre el Zoom. Entre una venta y otra participa de una clase de filosofía.

La educación se ha vuelto, una vez más, eje de debate, objeto de pelea y de reclamos infinitos. En las últimas semanas, en los medios y en las redes se habló de tasas de abandono y repitencia, de falta de conectividad, de la extrema precariedad de los edificios escolares. Periodistas y usuarios hablan de lo aprendido y por aprender. Del año en que vivimos aisladxs, de las pérdidas, de las que habría que evitar. De la centralidad de la escuela para lxs más jóvenes y sus familias.

Educación, desigualdad y su persistente cadencia. Jeni vive en uno de los tantos barrios comúnmente denominados asentamientos o villas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la pobreza, la falta de urbanización y la consecuente degradación del ambiente se intersectan. En 2020 Jeni vio cómo su vida quedaba en medio de las tensiones que generaba el aislamiento preventivo, que a la vez que necesario y urgente arrojaba a su familia -como a tantas otras de Suárez- a perder sus fuentes de ingresos. Jeni consiguió trabajo en una verdulería que se volvió también el marco de sus clases.

En 2021 Jeni vive su escolaridad como un deja vú de viejas y nuevas desigualdades: unas más cercanas, que emergieron al inicio de la pandemia, y otras de más largo aliento, que desde hace años definen su vida, tantas vidas en tantos barrios.

Repasemos algunos números. El crecimiento de la matrícula en la escuela secundaria ha sido constante desde las últimas décadas del siglo pasado y contundente en las primeras del nuevo siglo. La primaria está prácticamente universalizada. Pero este aumento tiene un lado B: los altos niveles de fluctuación de la matrícula. Esto es, estudiantes que sin dejar la escuela pasan períodos sin ir. Una matrícula que fluctúa, que se vuelve intermitente.

Esa fluctuación puede convertirse en abandono, aunque no siempre ocurre. El abandono refiere a quienes dejan el sistema educativo por uno o más años, pero con la posibilidad de regresar luego como repetidor o reinscripto. De hecho, mientras que la investigación en la cotidianidad de las escuelas nos muestra de manera constante esa intermitencia, las estadísticas educativas son también elocuentes: las tasas de abandono en escuelas secundarias, entre 2007 y 2019, tienen índices que alcanzan picos del 60 por ciento de abandono interanual. La fluctuación refiere a los períodos de inasistencia pero también a la insistencia en la escuela.

Abandono no es sinónimo de deserción escolar. La deserción designa otra cosa, nombra a quienes se van y no vuelven. La fluctuación de la matrícula es una cara menos vista y presenta lógicas muy particulares. Los motivos son diversos. Pueden obedecer a crisis personales, de la familia o incluso del barrio. También, como es el caso de Jeni y muchxs otrxs, a la necesidad de trabajar mientras sostienen la escolaridad. También a la maternidad o paternidad. Aun cuando, a pesar de lo que se cree, la maternidad suele devolver a las jóvenes a la escuela. Siempre cuesta más, mucho más.

En todos los casos si la fluctuación o el abandono no terminan en deserción es debido a la valoración de la escuela, la promesa de futuro que porta y que funciona como norte que no deja rendirse fácilmente. Por eso Jeni prende la cámara y se conecta detrás de la caja registradora a su clase de filosofía. Por eso la frustración le gana por momentos a Nair, vecina del mismo barrio.

—Le pongo voluntad, nadie sabe las ganas que tengo de tener un puto título y mejorar mi vida a futuro —dice Nair.

Jeni y Nair son dos de lxs tantxs jóvenes que insisten, que se caen mil veces y se vuelven a levantar. Es entre esas insistencias que se hace a diario la escuela. Lejos de las imágenes que señalan que para quienes viven en los barrios más empobrecidos la escuela no es prioritaria, nos encontramos con enormes esfuerzos tan silenciosos como silenciados. Sin cacerolas.

—Yo sé que a mi se me van a dar las cosas, voy a lograr mis objetivos. Me voy a caer mil veces pero me voy a levantar porque quiero un futuro mejor para mi hijo.

***

El 2020 trajo nuevos componentes a la escena de luchas por la escolaridad. Son incontables las familias que tuvieron que comprar celulares. “Aunque sea uno usado”, como nos decía una mamá. Incontables, también, son lxs docentes que cargan datos para que sus estudiantes puedan conectarse, que lxs llaman por teléfono, imprimen las tareas y se las acercan a sus casas. Contra todo pronóstico, como les pasa a Jeni o a Nair, hacen todo y más por no desconectar de la escuela. Ni en lxs estudiantes ni en sus familias hay resignación. Tampoco en lxs docentes.

—No tenemos internet, ni netbooks ni adultos que colaboren. Es una torta sin manteca, huevos ni harina —nos dice una docente mientras le busca la vuelta para sostener la tan ansiada continuidad pedagógica.

Gestionar (en) la incertidumbre le llaman a esto.

A pesar de las escenas de angustia o frustración, son múltiples las acciones, los detalles y las micro-estrategias que desarrollan a diario estudiantes, familias y escuelas para hacer frente a la titánica tarea de gestionar la precariedad y el desconcierto en medio de una presencialidad que tantas veces se vuelve improbable.

No hace falta hurgar mucho para advertir las infinitas formas de la escuela en pandemia. Unas que evidencian una capacidad creadora muy por encima de las respuestas de una coyuntura mezquina y que expresa, a la vez, el dramatismo que imprime este tiempo. Estudiantes en el aula con docentes vía zoom, estudiantes y docentes en el aula y otrxs en algunos de los espacios virtuales disponibles. Estudiantes que reciben tareas vía WhatsApp, Facebook o Instagram y tantas otras plataformas.

***

El shock del año pasado conmovió a niñxs y jóvenes, pero también a adultxs. En pocas horas perdimos la poca certidumbre que nos era posible acariciar y que la escuela nos ofrecía. Rutinas y horarios se hicieron trizas. Ensayamos estrategias parciales y por demás cambiantes para transitar el día a día. El 2021 vuelve como fantasma que amenaza con la repetición del shock. Memoria de un trauma inminente. Para muchxs perder la escuela fue y es perder la conexión con lxs otrxs. Para las familias surfear una cotidianidad por momentos imposible.

Niños, niñas y adolescentes perdieron la capacidad de ubicarse y pensarse con otrxs. La pantalla es una aliada, pero también una evidencia de la necesidad de la proximidad de los cuerpos, de la piel. Aprender a moverse en/con en el mundo, supone el cuerpo propio y el de otrxs.

La digitalización de la educación y de los vínculos es arrolladora. Sus efectos empiezan a verse en el habla, en la irascibilidad, en los encuentros casi compulsivos de los meses de verano. En los primeros años de la escolaridad empezamos a advertir cómo la grafía se ve comprometida luego de un año de teclados, pantallas y personas que se vuelven cuadraditos. Para lxs más pequeñxs, que llegaron a este mundo aislado, reducido y amenazante, sus efectos recién empiezan a asomar.

Mientras discutimos los efectos del cierre -enormes, porque la tarea de la escuela es gigante- vuelve recargada la pregunta acerca de qué se ha hecho y qué se está haciendo para que abrir las puertas no suponga arrojarnos ni arrojarlas al vacío.

Mientras reclamamos escuela, sobrevuela la pregunta: quién se hace cargo, quién trae la harina. Y la respuesta nos conduce, una vez más, a ese micro-nivel, a las posibilidades que tiene la escuela, cada una en esa primera persona del singular que cristaliza la lógica social contemporánea, para hacerse cargo de su propio acondicionamiento.

Sólo así se entienden los mensajes que envían las escuelas a las familias, procurando una interlocución que, sin tanta interferencia mediática, pueda bajar a la educación del ring e iniciar una conversación: “Quizá el motivo de esta nota sea que puedan comprender nuestras fallas, errores, vacíos, retrocesos. Poder transmitirles que intentamos lo posible, quizás a veces lo imposible…”.

Son tiempos de peste y de zozobra. Las familias esperamos todo de la escuela, depositamos miedos, angustias, inquietudes, deseos. La promesa de futuro y el temor a que en el presente esa promesa se nos escape nos hace aferrarnos a ella. Solicitar comprensión, explicitar fallas o retrocesos, intentar hacer lo imposible, en esas dos oraciones la escuela le devuelve fragilidad a nuestros cuerpos, mientras nos recuerda que somos demasiado humanos.

En los últimos meses la educación se volvió eje de la agenda de debate. Hablan/hablamos de por qué necesitamos escuelas, de su importancia, de lo que no ocurre, de lo que debería ocurrir. Sin embargo, no les hablamos a ellas. El desplazamiento de una preposición marca una cuestión radical que es política y reclama políticas.

No podemos arrojar a las escuelas a que se hagan cargo. O sí porque eso es lo que está ocurriendo, pero sus efectos ya están escritos. Se están escribiendo hace décadas. Se apilan en los relatos de Jeni, en la frustración de Nair, en la insistencia de las dos.

Podemos gritar fuerte, muy fuerte, hacer marchas y contramarchas, pero veremos en esta saga el deja vú de la desigualdad y el abandono.

El futuro de la escolaridad se juega en la suma de detalles mínimos que hacen que una escuela sea escuela; un lugar donde enseñar y aprender que no necesite de superhéroes ni actos heroicos (aunque tantas veces lo sean). Quizá por eso valga la pena escuchar y leer los mensajes de las escuelas que nos vuelven a enseñar. Aquellos que nos recuerdan nuestra humana fragilidad y nos reclaman bajar del ring. Hablarles a las escuelas y que las escuelas hablen, oír lo que tienen para decir y lo que necesitan para funcionar. Entre tanto tironeo, entre tanta banalidad, esa fragilidad nos coloca en otro lugar, ese que sólo la escuela puede hacernos escuchar y que es donde, de hecho, se juega a diario la tan mentada desigualdad educativa y el tantas veces vapuleado derecho a la educación.