Trabajo siete horas por día, duermo otras siete y una aplicación me dice que en promedio uso el teléfono cinco horas diarias. También que lo desbloqueo unas 150 veces por día: eso quiere decir que no puedo pasar siete minutos despierto sin volver a él. Lo primero que hago cuando suena la alarma por la mañana, antes de ir al baño, lavarme los dientes y la cara, es mirar si me llegó un mail importante, cuántos likes tuvo la última foto que subí a Instagram o si se viralizó alguno de los tuits que publiqué el día anterior.

Uso WhatsApp para hablar con mis jefes, con mi novia, con mis amigos. Juego en el smartphone, uso una app que me dice cuántos kilómetros corrí y cuántas calorías quemé, otra me informa cómo llegar a direcciones que desconozco, otra cómo estará el clima —he llegado a mirarla antes de abrir las cortinas de mi cuarto— y otra hace todas mis transferencias bancarias. El iPhone es la extensión perfecta de mi mano derecha.

Siempre me gustó la tecnología. Tenía 12 años cuando mi padre trajo a casa el computador Pentium 486 que cambió mi vida. A fines de los 90, navegar por la red me abrió las puertas a un mundo infinito, repleto de información. Pero si en esa época ya disfrutaba internet, el quiebre fue el nacimiento de las redes sociales y el smartphone, la combinación perfecta para que no sólo yo esté pegado al teléfono, sino millones de personas en todo el mundo.

Como periodista que escribe de tecnología estoy todo el tiempo visitando páginas, chequeando redes sociales, buscando historias que sean relevantes y que pueda investigar. Así me topé con Moment, hace tres semanas, y decidí bajarla. Si bien la app era vieja —nació hace un par de años, una eternidad en el rubro—, nunca me había interesado la idea: una aplicación que te avisa si usas demasiado el celular. Pero esta vez quise hacer la prueba. En el último tiempo, varias personas me habían dicho que parecía un adicto, que miraba el celular cuando me estaban contando algo o que no parecía prestar atención ni siquiera en las reuniones de trabajo.

Tenía, digamos, curiosidad. Y el resultado no sólo me impresionó, sino que me asustó: cinco horas diarias es más tiempo del que veo a mi mamá a la semana. Es más tiempo del que paso al día con mi novia (y vivo con ella). Es más tiempo del que leo, corro, miro series o hago cualquier otra cosa. El 50% de mi tiempo libre lo estoy pasando delante de la pantalla del iPhone.

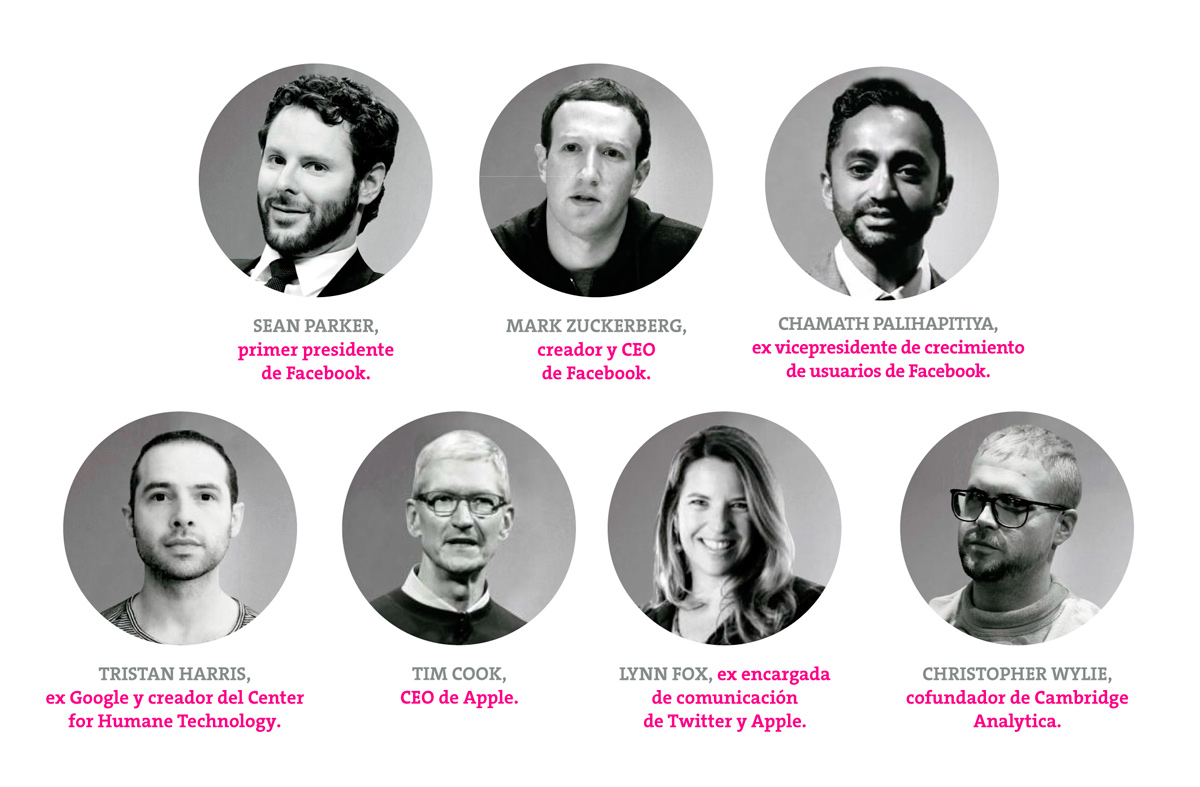

Me puse a buscar noticias sobre adicción al smartphone —mientras la app me enviaba mensajes de alerta para que dejara de usarlo—, y me topé con una noticia que, si bien ya tenía varios meses, terminó por preocuparme: una de las personas más importantes en la historia de Facebook había hablado en contra de la red social, admitiendo cómo jugaron con la “psicología humana”. Sean Parker, el hombre que hirió de muerte a las discográficas cuando creó Napster y que más tarde se convirtió en el polémico primer presidente de Facebook —retratado por Justin Timberlake en la película Red Social—, decía estar muy preocupado por cómo las redes sociales están afectando la cabeza de las personas que las usamos.

En una entrevista al medio estadounidense Axios, Parker reconoció lo que pensaban a la hora de crear Facebook: “¿Cómo podemos consumir la mayor parte de tu tiempo consciente? Teníamos que darte un poquito de dopamina a cada rato. Porque alguien te había dado me gusta o porque había comentado tu foto. Y eso contribuye a la creación de más contenido para, de nuevo, crear más comentarios y más me gusta”.

Me pareció tan burdo que sentí que había entendido mal. ¿Estaba diciendo que nos hicieron adictos de forma consciente? Sí, lo estaba haciendo: “Es la clase de cosas que se le ocurriría a un hacker como yo, porque estás explotando las vulnerabilidades de la psiquis humana. Los creadores de redes sociales como yo, Mark [Zuckerberg] o Kevin Systrom [Instagram] entendimos muy bien que esto iba a suceder y aún así lo hicimos”.

Algo angustiado, recurrí a Google y empecé a investigar más sobre el tema. Parker no era el único ex Facebook que había salido a hacer su mea culpa. Chamath Palihapitiya, que estuvo en la empresa hasta 2011 y fue vicepresidente de crecimiento de usuarios, también tenía remordimientos. En un foro de la Escuela de Negocios de Stanford dijo: “Los ciclos de retroalimentación a corto plazo impulsados por la dopamina que hemos creado están destruyendo el funcionamiento de la sociedad”.

Todos hablaban de dopamina y yo necesitaba averiguar no sólo qué era, sino además qué generaba cada like en una recóndita zona de mi cerebro. Por eso contacté a la bioquímica Katia Gysling, profesora de la Universidad Católica y reconocida investigadora del sistema dopaminérgico, quien me lo explicó de manera simple: “Es un neurotransmisor que determina nuestra motivación para acceder a la comida, a la interacción social, incluso al apareamiento. Es esencial para poder motivarnos. Las drogas adictivas y los estímulos generados por factores como obtener recompensas económicas o sociales producen una gran liberación de dopamina”.

“¿Es cierto lo que dice Parker?”, le pregunté a la bioquímica. La respuesta fue un golpe a la mandíbula: hay individuos, me dijo, a los que sí les puede generar una gran liberación de dopamina cada like.

No le quise preguntar si yo era uno de esos individuos.

Mientras seguía con el celular en la mano, los días pasaban y las horas de uso no disminuían, no podía dejar de pensar en una frase de Parker: “Sólo Dios sabe lo que le está haciendo [Facebook] a la mente de nuestros hijos”.

Por esto decidí escribirle a Adam Alter, un psicólogo social estadounidense y profesor de la Universidad de Nueva York que estudió la adicción a la tecnología en su libro Irresistible. “Lo que dijo Parker es importante porque muestra que a las compañías como Facebook no les importa el bienestar de sus consumidores”, me dijo desde su departamento en Manhattan. “Su mayor preocupación es cuánto tiempo están en su plataforma”.

Alter me contó algo que me hizo volver a Google: que hay gobiernos que están legislando para evitar el desarrollo de aplicaciones que inciten a la adicción. Entre ellos, China, Estados Unidos y varios países europeos. En el último año, muchos ex empleados de Facebook, Google y Twitter han empezado a dejar las compañías, alarmados por el alto nivel de adicción de sus usuarios y por el descontrolado boom de las noticias falsas. De la mano de estos arrepentidos, ya hay grupos y movimientos que intentan generar conciencia en relación a lo mal que nos está haciendo la conexión constante. El más influyente es el Center for Humane Technology (CHT), fundado por Tristan Harris, nada menos que el ex diseñador ético y filosófico de Google: el hombre que debía prever que las diferentes plataformas del buscador no fueran invasivas en la vida del usuario. Hoy, la voz de Harris es una de las más escuchadas del mundo en el debate de cómo las redes sociales se encargan de manipular nuestra psicología.

Explorando en el sitio de la organización, encontré entre sus miembros a Roger McNamee, uno de los primeros inversores de Facebook, a Justin Rosenstein, creador del botón me gusta, y a Lynn Fox, ex encargada de la comunicación de Twitter y Apple. Todo un dream team del remordimiento, unidos para hacer declaraciones como esta: “Facebook, Twitter, Instagram y Google han producido increíbles productos que mejoran el mundo enormemente. Pero estas compañías también están atrapadas en una carrera por nuestra atención, la cual necesitan para hacer dinero. Obligados constantemente a superar a sus competidores, deben usar técnicas increíblemente persuasivas para mantenernos pegados”.

¿Cómo hicieron todos esos tipos para lograr que pase cinco horas por día pegado a mi iPhone? La página del CHT lo explica así: Instagram es una vidriera mentirosa que exhibe sólo los momentos perfectos de la vida de sus usuarios, Facebook nos segrega en grupos de personas donde todos opinan lo mismo, haciéndonos sentir validados y fragmentando las comunidades, y YouTube utiliza su autoplay por defecto para que pases de video en video sin poder desengancharte. Todo controlado por algoritmos que saben perfectamente lo que nos gusta. La explicación me pareció interesante, pero un poco obvia, así que me propuse contactar a Aza Raskin, uno de los fundadores del centro, para que me explicara mejor el porqué de tanto arrepentimiento.

Raskin, de 34 años, trabajó como diseñador líder de Firefox, fue jefe de experiencia de usuario de Mozilla y creó la compañía Massive Health. Después de perseguirlo durante varios días, logré contactarlo. Me dijo que una de las cosas que determinaron el rumbo de su carrera fue la promesa de que la tecnología democratizaría el mundo. Pero que ahora nos está subyugando. “Fundamos el centro para pelear, para volver a alinear los avances hacia los mejores intereses de la humanidad y disolver esta crisis de adicción”, me dijo el lunes por la noche en que lo llamé por WhatsApp.

Me explicó, también, que todos estos productos que usamos a diario no son, en absoluto, neutrales. “Son parte de un sistema diseñado para volvernos adictos. Llegamos hasta acá porque todas estas compañías produjeron cosas increíbles, que nos benefician, pero que al mismo tiempo tienen un modelo de negocio que se basa en engancharnos. Eso significa algo evidente: que detrás de cada una de las pantallas de las apps hay miles de ingenieros a quienes les pagan para que nosotros queramos volver”.

Después de entrevistar a Raskin me quedé pensando en algo evidente, pero que tal vez nunca me había cuestionado de verdad: que usar redes sociales puede ser gratuito, pero de algún lado tiene que salir el dinero para mantenerlas. De golpe, creí entender algo fundamental: que nosotros no pagamos por esos productos, porque nosotros somos el producto.

Tratando de entender cómo las compañías de Silicon Valley hacen dinero con nosotros —sin que, en teoría, les demos nada—, empecé a encontrarme con un concepto que parecía estar en el corazón de todo: economía de la atención. Es simple: en el negocio de las apps el oro es nuestro tiempo. Este tipo de plataformas generan ingresos a medida que más tiempo las usamos. Si nuestra atención fuese infinita, no sería un problema, pero no sólo no lo es, sino que además está afectada por nuestra necesidad de trabajar, dormir y tener vida fuera de nuestras pantallas. Por eso las empresas deben luchar entre ellas para crear nuevas formas de mantenernos atentos, y no hay ninguna tan efectiva como explotar nuestro deseo de validación social.

El botón me gusta en Facebook, el retuit en Twitter, los pulgares para arriba y abajo en YouTube o el corazón en Instagram están allí para eso, y las empresas miden cómo afectan nuestro cerebro. Tienen, incluso, un nombre: recompensas variables intermitentes. En el “ambiente” suelen explicarse con la idea de una máquina tragamonedas: hay que tirar de una palanca para recibir una recompensa variable (se puede ganar o perder). Lo mismo pasa con las apps de redes sociales: actualizamos para ver si ganamos likes o no. Y mientras más lo hacemos, más queremos hacerlo.

Incluso el tiempo que tarda cada aplicación en actualizar nuestro timeline está pensado. Mientras esperamos a que las redes nos muestren los likes y comentarios que recibieron nuestras publicaciones, el cerebro recibe la misma sensación que cuando está girando la ruleta del casino. No sabemos si vamos a ganar, pero la posibilidad nos mantiene enganchados. Según Tristan Harris, los smartphones son esencialmente eso: máquinas tragamonedas que están en los bolsillos de miles de millones de personas.

Por todos esos motivos —y seguro que por otros que no conocemos— nada menos que el CEO de Apple, Tim Cook, dijo en enero en una charla en el Harlow College de Essex, una prestigiosa universidad de Inglaterra, que no quiere que su sobrino tenga redes sociales: “No creo en el uso excesivo [de la tecnología]. No soy una persona que piense que seremos exitosos si la usamos todo el tiempo. No estoy de acuerdo con eso en absoluto”.

Incluso la investigación antropológica, en algunas de las principales universidades del mundo, ha comenzado a estudiar los cambios sociales generados por la influencia de la adicción a la tecnología. Michael Wesch, de la Universidad de Kansas, es uno de los investigadores de referencia de lo que llama ciberetnografía.

“La mayor parte de la gente ni siquiera consideraría que podemos ser adictos a algo tan normalizado como Facebook o Netflix. Tendemos a reservar la palabra ‘adicción’ para las drogas o el alcohol, pero estudios científicos recientes demostraron que hay cambios profundos en el cerebro de quienes tienen adicciones conductuales, que son similares a aquellos con adicciones a las drogas”.

Pocos previeron todo esto antes que Tanya Schevitz. Hace ocho años, fue una de las creadoras del National Day of Unplugging, una campaña mundial para que las personas recuerden, al menos un día cada año, cómo era vivir sin smartphones. La iniciativa ya tiene millones de adeptos. Tanya tiene 47 años y vive en una pequeña ciudad de la costa oeste llamada Pacifica. Por teléfono, me dijo que le parecía increíble que grandes líderes tecnológicos como Parker, Harris o Raskin estuvieran desafiando la dirección hacia donde avanzan las redes sociales: “Sin conversación y cambios vamos en un camino peligroso”, me dijo. “La expectativa de que siempre alguien te puede contactar, de que responderás inmediatamente a ese pitido, a ese zumbido de mensajes, correos y llamadas creó una sociedad de personas que están desbordadas”.

Ante esta repentina ola de críticas, Jack Dorsey, creador y CEO de Twitter, reconoció a principios de marzo que no lograron predecir las consecuencias negativas que tendría su red social: “Sabemos eso ahora y estamos determinados a encontrar soluciones holísticas y justas. Fuimos testigos de abuso, acoso, armadas de trolls, manipulación con bots y coordinación humana, campañas de desinformación. No estamos orgullosos de cómo la gente se aprovechó de nuestro servicio o nuestra incapacidad para abordarlo lo suficientemente rápido”.

Eso lo dijo a través de una serie de tuits y, claro, muchos aplaudimos su honestidad. Entonces no sabíamos ni la mitad de lo que ahora sabemos.

Como si mi paranoia no estuviera ya por las nubes, mientras realizaba la investigación para este artículo —e intentaba entender hasta qué punto las redes sociales nos manipulan—, la publicación de la investigación conjunta de The Guardian, The Observer y The New York Times sobre cómo la campaña de Trump se apropió de los datos de 50 millones de usuarios de Facebook, me hizo replantearme tener una cuenta en la plataforma.

La historia, todo un thriller digital, es así: el canadiense Christopher Wylie, un muchacho vegano de 28 años y pelo rosado, experto en análisis de datos y cofundador de la consultora Cambridge Analytica, reconoció haber creado un arma psicológica para manipular la opinión pública tanto en la campaña presidencial de Donald Trump como en el referéndum del brexit.

Según Wylie, todo comenzó cuando la compañía, que nació en 2013 en Reino Unido, contrató a Aleksandr Kogan, un psicólogo ruso de 31 años de la Universidad de Cambridge, quien había diseñado una aplicación perversa: un test de personalidad en apariencia inofensivo —como tantos que hemos respondido—, diseñado para capturar toda la información personal de quienes lo respondieran y de sus amigos en la red social. Kogan, de hecho, ni siquiera había tenido que mentir tanto para poder usarlo: había obtenido permiso de Facebook para realizar un “análisis de personalidad” de sus usuarios, con la condición de que no vendiera esos datos. Unos 270 mil usuarios instalaron su app y todos sus contactos cayeron junto a ellos.

Analizando datos tan básicos como los me gusta —ay, dopamina—, fueron generando perfiles psicológicos en base a la orientación sexual, raza, inteligencia, género y hasta posibles traumas. Con ellos, Cambridge Analytica —que tiene entre sus fundadores al ex consejero de Trump, Steve Bannon— generó algoritmos capaces de predecir el perfil de los usuarios de Facebook, y así poder mostrarles anuncios diseñados específicamente para manipularlos. Con todo listo, le vendieron su arma a la campaña de Trump por más de seis millones de dólares. Dicho de otra forma: estos tipos saben cómo pensamos, dónde vivimos, qué ideas políticas tenemos, qué libros leemos, qué cosas parecen asustarnos. Y no tienen problema en venderle todo a quien quiera ganar una elección. “La compañía ha creado perfiles psicológicos de 230 millones de estadounidenses”, dijo el culposo Wylie. “Es como un Nixon con esteroides”. Después de varios días de silencio, que dieron pie a todo tipo de especulaciones, el propio Mark Zuckerberg posteó en su muro unas largas disculpas a sus usuarios. “Tenemos la responsabilidad de proteger sus datos”, escribió el gran arquitecto del mundo de las redes sociales. “Y si no podemos no merecemos servirles”.

El debate de cómo las fake news nacen, se viralizan y llegan a millones de personas tiene larga data. Uno de los primeros en advertir este fenómeno fue el físico chileno Cristián Huepe, que investiga para la Universidad de Northwestern. En 2012, de hecho, fue capaz de prever la llegada de la posverdad con años de anticipación, analizando matemáticamente la forma en que fluye la información a través de las redes. Hoy es un referente en el estudio de cómo éstas plataformas han influido en la comunicación humana. Decidí escribirle un correo y su respuesta fue desoladora: “Al fragmentar nuestras redes sociales y generar burbujas extremas estamos llegando al punto en que no sólo no compartimos ni discutimos nuestras opiniones con grupos distintos, sino que ya ni siquiera compartimos la misma realidad”. Me citó un caso que está teniendo un auge espectacular en los últimos tiempos: el de las personas que vuelven a creer que la Tierra es plana. Hoy es muy fácil ir a YouTube o Facebook y encontrar una comunidad que apoye cualquier teoría falsa, retroalimentando la idea y validándola ante nuevos incautos.

Es difícil imaginar hasta dónde nos llevará todo esto. Si lograremos frenar la manipulación tecnológica de nuestra psiquis o ya es muy tarde. Cuando bajé la aplicación que me reveló que uso mucho más el celular de lo que hubiera imaginado, cuando empecé a hablar con especialistas sobre lo que eso genera en mi cerebro, cuando me di cuenta de que paso más tiempo frente a la pantalla de un dispositivo que con la persona con la que convivo, jamás había imaginado que existían ingenieros, hackers, analistas de datos y hasta psicólogos detrás que así lo quisieron. Tipos que generan millones de dólares con mi tiempo y que hasta cambian mis opiniones mostrándome anuncios que fueron creados estudiando mi personalidad en profundidad.

Y, sin embargo, mis horas frente al iPhone no han dejado de ser cinco diarias. Si debo ser sincero, hace unos días desinstalé Moment, cansado de sus anuncios alarmistas. ¿Tendré que ir a una reunión al estilo Alcohólicos Anónimos y presentarme con el clásico “Hola, mi nombre es Axel y soy adicto al celular”? Empieza a sonar como una buena idea.

*Este artículo se publicó originalmente en la revista Qué Pasa de Chile.