Día 2: martes 19 de julio de 1994

Desde Tel Aviv, un grupo de la Unidad Nacional de Rescate está volando hacia Buenos Aires. Ha abordado un Boeing 707 en cuyo cuerpo se lee “Israel Air Force” y aterrizará en la capital argentina a las diez y media de la noche. Son 50 hombres y diez mujeres que visten traje de fajina verde y borceguíes, y que han sido convocados una hora después de la explosión en la calle Pasteur. Traen detectores para encontrar personas bajo los escombros, quince toneladas de equipamiento (tubos de oxígeno, sensores de ultrasonido, amoladoras y taladros especiales), dos jeeps y dos perros: un gran danés y un rottweiler.

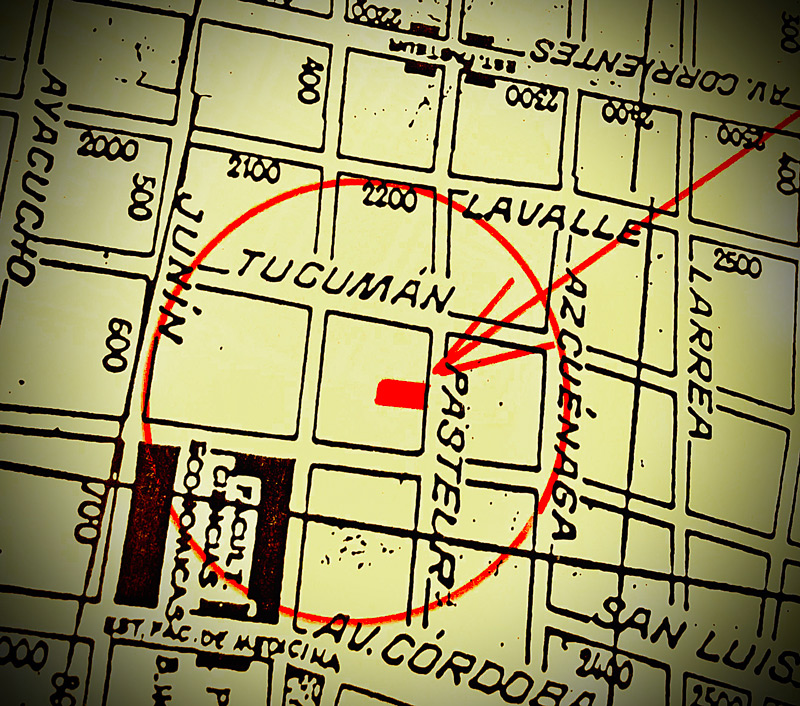

Antes de despegar, Zeev Livne, el general a cargo, pidió a su par argentino que tuviera las grúas listas para cuando aterrizaran. En una breve conferencia de prensa ya en el aeropuerto de Ezeiza, el general Livne —que se parece un poco a Paul Newman, aunque con una expresión más dura— dirá que vienen para colaborar. A poco de la medianoche del martes, los israelíes instalarán su base en la calle Pasteur. En los días siguientes los socorristas argentinos a veces deberán acatar sus órdenes, remover antes que nada vigas y columnas, dividir el derrumbe en ocho zonas, numerar cada escombro y fastidiarse porque a nadie le gusta que un recién llegado le diga lo que tiene que hacer en su casa.

Hay que encontrar a los sobrevivientes bajo las ruinas. Nadie sabe cuántos, ni dónde, ni quiénes. Pero ahí están. Enterrados, vivos.

Jacobo Chemanuel, un empleado de maestranza de 56 años, quedó sepultado debajo de siete metros de escombros, con las piernas atrapadas por un tanque de agua y el cuerpo cubierto con hierros retorcidos.

En la oscuridad, Chemanuel no está solo: otro empleado de maestranza, Martín Cano, ha quedado a su lado. Al principio los dos pensaron en un escape de gas o que el calefón había explotado. Hablan despacio, inmovilizados por las vigas y las rocas. Recién caída la noche del lunes, comenzó a entrar agua y se aterraron, y gritaron como locos. Cano, con las dos piernas quebradas, no sintió el agua que se acumuló hasta que le llegó a la nariz. Era el fin. Pensó en su madre, en su esposa y en su bebé de dos meses. Entonces ocurrió un milagro: el agua se detuvo y descendió. Chemanuel le habló de su hijo para tranquilizarlo y la voz apacible colmó el vacío de la muerte.

Antes de eso, los bomberos escucharon los gritos y cavaron con sierras y sopletes un túnel sinuoso y angosto hacia ellos, aunque el rescate parecía casi imposible. “¿Hay alguien ahí?”, preguntaron a las seis de la tarde del lunes. “¿Cuántos hay?”. Dos horas tardaron en llegar hasta Cano. Avanzaron milímetro a milímetro. Cuando estuvieron con él, le dieron una linterna y una pastilla blanca refrescante que le trajo un poco de energía. Eran tres: dos rescatistas y un psicólogo. Cano lloraba sin parar. A las diez de la noche lograron sacarlo de ahí.

Aún queda Chemanuel. Todo el martes, a lo largo de las horas, le pasan café, alimentos, sedantes, suero y una máscara de oxígeno. Le dicen que no debe dormirse y cada socorrista que llega a través del túnel le da ánimos.

Chemanuel no se duerme. Aguanta en su sarcófago y se vuelve una causa de honor —y de humanidad— para los rescatistas. Emerge a las cinco de la tarde. Después de 31 horas, consiguen traerlo a la superficie. Lo lograron: Chemanuel está vivo.

Pero no hay descanso. Aparecen más cadáveres —el de una mujer es hallado en un local frente al edificio de la AMIA, y los perros de los israelíes, en sus primeras dos horas de trabajo, encuentran otros tres—, todavía hay 74 desaparecidos y también salen de entre los escombros, como fantasmas, catorce personas aturdidas, deshechas pero aún con algo de luz en la mirada.

Día 3: miércoles 20 de julio de 1994

Mediodía. El subsecretario israelí de Asuntos Latinoamericanos Dov Schmorak, que llegó con el general Livne y la Unidad Nacional de Rescate, se reúne con el presidente Menem y le explica la hipótesis de Israel acerca del atentado: obra del terrorismo islámico financiado por Irán, con apoyo local. “Es el ataque más grande contra los judíos desde la Segunda Guerra Mundial”, le dice. Schmorak fue embajador en la Argentina entre 1980 y 1985, es un hombre formal. Ahora está cumpliendo una misión que le encargó el primer ministro Yitzhak Rabin: “Coordinar una interpretación unificada de lo sucedido, que conviniera a los intereses políticos de ambas administraciones” —según un cable de la Embajada argentina en Israel enviado el día anterior. Eso en el futuro traerá sospechas. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) indicará en un documento: “Al sostener una historia fabricada, el Estado argentino no estuvo obligado a dar seguimiento a otras pistas”. Por otro lado, una “interpretación unificada” no siempre es una versión falsa: el cable puede ser confuso.

A Israel se suman Alemania y Estados Unidos como apoyo para la investigación en la Argentina: envían agentes, recursos e información. Por terrorismo islámico los gobiernos de esos países piensan en Hezbollah, en Jihad Islámica. Pero nadie se ha adjudicado nada. Un asesor de Yasser Arafat (de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP) dialogó con el embajador argentino en Túnez el día siguiente al estallido y le dijo: estamos convencidos de que esto fue hecho por Hezbollah. Una batalla de la guerra constante de Medio Oriente se ha librado en la calle Pasteur y no se habla de otra cosa, nuestro país no se reconoce a sí mismo. Es el mismo golpe de 1992. No. Es peor. El ministro del Interior, Carlos Ruckauf, estaba en Nueva York el lunes 18 de julio. La revista Noticias le pregunta por este segundo atentado. “No tengo ninguna explicación”, responde.

En una columna en la misma revista, Tomás Eloy Martínez escribe: “Eso de mirar para adelante sin resolver el pasado es una espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas”.

El Poder Judicial está podrido.

Se rumorea que el director de un área de la SIDE es quien, cada mes, deja sobres repletos de dólares en algunos juzgados y en algunos tribunales —según escucharé años después de boca de un agente. La Secretaría controla los casos más relevantes. Responde al presidente, aunque también actúa por sí misma. Consigue información que los jueces no pueden tener de otro modo y por eso ellos se vuelven adictos a los servicios de inteligencia. Aunque a veces resulten poco confiables; aunque a veces, incluso, resulten simples mercenarios.

La Policía Federal y la de la provincia de Buenos Aires no harán en el caso del atentado un papel mejor: muchas veces trabajarán para ocultar sus propios delitos o destruirán evidencias.

Desde el fondo del osario humeante de la calle Pasteur, lentamente emergen los males y los mitos de la Argentina, un país que vive de las conspiraciones. Emerge la corrupción, emerge la impunidad.

El Poder Judicial está podrido. (Pero no por completo).

En el tercer día se imponen dos líneas de investigación: una para determinar qué vehículo golpeó el edificio y otra para descubrir cuál fue el explosivo.

—Del explosivo —me dirá el fiscal Mullen, años después—, los bomberos inmediatamente identificaron que se trataba de nitrato de amonio porque tenían la experiencia del atentado contra la Embajada de Israel, donde ya se había utilizado un explosivo de armado casero: nitrato de urea. El nitrato de amonio era un explosivo de fácil elaboración. Durante 24 o 48 horas hubo mucho olor a amoníaco en el lugar de los hechos, en la AMIA, y eso daba la pauta.

Mullen es un hombre alto, pelirrojo, con genes irlandeses y abuelos asentados en San Antonio de Areco y en San Andrés de Giles. Empezó a trabajar en 1979 en el Poder Judicial, en un juzgado de instrucción. Tiene 30 años. Lo nombraron fiscal hace poco. Él no lo eligió, hubiera preferido ser juez de instrucción. Cuando ocurrió el atentado, estaba en Mar del Plata de vacaciones. Volvió rápidamente. Ese día se formó un comité especial de fiscales, pero el caso les tocaba —de acuerdo al criterio usual— a él y a su adjunto José Barbaccia.

¿Qué espera el fiscal Mullen cuando llega a una Buenos Aires destruida?

—Descubrirlo todo —responderá treinta años después. Será la primera vez que Mullen dé una entrevista en profundidad. Conversaremos durante horas en una cafetería al borde de la ciudad.

—Creo que en algún punto es necesario que se sepa la verdad. Estuve en silencio muchos años.

Lo mismo quiere, esta mañana de invierno de 1994, Barbaccia: descubrir lo que haya por descubrir. Tiene 30 años, también. “Esto no puede quedar impune”, se dice este fiscal, y en las próximas semanas dormirá muy poco.

—No podía pensar en otra cosa —me dirá años después.

Mullen no consiguió descubrirlo todo, pero tres años después del atentado empezó a cerrar su investigación para elevarla a juicio. El cuadro parecía estar avanzado algunos días y otros se oscurecía con pistas falsas. En 1997, la Argentina indemnizó a Irán por la cancelación de unos contratos nucleares sobre los que ya hablaré, Galeano viajó a París para reunirse con el MKO, una organización iraní opositora que le dio algunos nombres de los posibles autores del ataque; y el Banco Mayo —máxima autoridad: Rubén Beraja— creció más de 14 veces gracias a algunas decisiones tomadas ante el efecto Tequila o quizás gracias a la ayuda del Banco Central —según los enemigos de Beraja, que lo jaqueaban adentro de la comunidad judía.

En 1997, Mullen y Barbaccia decidieron sumar a un tercer fiscal para robustecer la inminente acusación en el estrado. Se reunieron con su jefe y le dijeron que necesitaban a alguien dinámico, capaz, dispuesto a analizar un expediente complejo.

Mullen tenía un candidato: un fiscal federal de juicio del Departamento de San Martín. Un hombre joven, obsesivo, detallista. Con una buena formación y una memoria fantástica, con cierta fama de “singlista”. Con ambición. Un hombre con ganas de dejar atrás el caso en el que estaba trabajando: el ataque al cuartel de La Tablada en 1989. En el casamiento de una empleada, Mullen compartió mesa con él y le explicó la situación de la fiscalía. No fue una charla perdida entre copas de champagne. Al contrario. Le estaba ofreciendo sumarse al equipo acusador del caso más grande de la historia.

—Le encantó, le brillaron los ojos y se puso colorado —me cuenta ahora Mullen.

El tercer fiscal fue Alberto Nisman.

El miércoles 20 de julio de 1994, en el momento en el que Schmorak y Menem hablan, el general Livne —el jefe de los rescatistas israelíes— llega al terreno en la cuadra de Pasteur. “¿Cuál es el sentido de circulación de la calle?”, le pregunta al juez Galeano. Después de la respuesta, señala un montón de rocas: “Más o menos por ahí debe estar el motor del coche-bomba”.

Se abrió la flor y se bebió la sangre de Alí

Año 2023. Junio. Después de mucho tiempo, hay novedades importantes en el caso: el fiscal federal Sebastián Basso —a cargo de la Unidad Fiscal especial creada para investigar el atentado, la UFI AMIA— pide la captura de cuatro sospechosos libaneses y consigue que el juez federal Daniel Rafecas lo apoye.

Lo principal ya se sabe: el atentado fue planeado el 14 de agosto de 1993, entre las cuatro y media y las siete de la tarde.

Los investigadores argentinos creen que eso ocurrió en un encuentro del Consejo de Seguridad Nacional de Irán con las máximas autoridades, en Mashhad, una ciudad con una mezquita de catorce minaretes. Esta es la versión que siguió el fiscal Alberto Nisman en sus denuncias de 2006 y en 2009, y que la Cámara Federal de Casación Penal ratifica en 2024. Nisman no acusó a un puñado de fanáticos, sino a los líderes de un gobierno, incluidos un presidente y dos ministros. Siempre según esta hipótesis, le encargaron la operación a Imad Fayez Moughnieh y a Samuel Salman El Reda, ambos de Hezbollah. Cada cual tendría una tarea.

El agregado cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires, el imán Mohsen Rabbani, fue el encargado de la inteligencia para el atentado, de acuerdo a un exfuncionario iraní que colaboró con la investigación argentina —Abolghasem Mesbahi, el Testigo “C”— y a otras pruebas. La SIDE siguió las comunicaciones de Rabbani y descubrió que el clérigo tomó contacto varias veces con una mezquita de Foz de Iguazú y con el cuartel general de Hezbollah en el Líbano, donde lo atendía el famoso Ayatollah Muhammad Husayn Fadlallah.

Varias unidades participaron del ataque. Cada una tenía distintos miembros y ninguno —salvo los altos niveles— sabía acerca de la forma final de la cuestión. Eran perfectos compartimentos cerrados, y el estallido de la bomba dependía del secreto entre ellos. Además de los líderes, hubo un centro de comunicaciones en Foz de Iguazú, un encargado de introducir al suicida en la Argentina y una célula operativa. La célula estaba compuesta por un jefe, un ingeniero que armó la bomba, su asistente y otros dos miembros: ingresaron al país en vuelos distintos unos días antes —posiblemente el 1 de julio de 1994—, y luego se fueron.

Todo eso, según un reporte del Mossad de 2022 con las conclusiones sobre el atentado.

El juez Galeano había señalado en una resolución de 2003 algunas de esas mismas cosas. Y que el jefe a cargo de la ejecución del ataque solo reconocía dos límites: primero, que el objetivo no podía ser modificado; y segundo, que si no recibía la orden de actuar, no actuaba.

El hombre que armó la bomba se llama Malek Obeid, dice el Mossad.

Es un ingeniero sin diploma pero con experiencia: él preparó, también, los explosivos para destruir la Embajada de Israel. En realidad es un electricista con un taller de reparación de aire acondicionado en Beirut, y tiene el aspecto típico de cualquier electricista de cualquier lugar del mundo: cabeza grande y pesada, pelo muy corto, mirada sincera, sonrisa torpe; viste camisetas gastadas. Luego de su llegada desde el Líbano hasta la Argentina, Malek Obeid se dirigió a una vivienda que había alquilado Samuel Salman El Reda en un suburbio bonaerense: media tonelada de nitrato de amonio esperaba por él.

A lo largo de la historia del caso hubo varios pedidos de captura nacional e internacional con notificaciones rojas de Interpol.

Una notificación roja es un aviso internacional sobre una persona buscada. No es una orden de detención. Interpol no tiene pruebas, pero puede alertar. La decisión de detener o no a esa persona es de cada país. Para muchos países, ese aviso es como una solicitud de detención provisional, pero no para todos.

Las notificaciones rojas que existen desde hace varios años y permanecen vigentes en 2024 son cinco: las de los iraníes Mohsen Rabbani (el clérigo que hizo de agregado cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires); Ahmad Reza Ashgari (era secretario de la Embajada); Ali Akbar Velayati (era ministro de Relaciones Exteriores); Ahmad Vahidi (era líder del ejército Al Quds) y el del libanés Samuel Salman El Reda, hombre operativo de Hezbollah. A estas se sumaron las de los cuatro libaneses pedidas en 2023, de los cuales uno ha muerto. Por lo tanto, quedan ocho notificaciones.

El exembajador iraní Hadi Soleimanpour no tiene registro actual en Interpol, pero está acusado por la Justicia argentina.

Los cuatro libaneses que en 2023 se suman como acusados vivían entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este en el año del atentado. Al momento de ser denunciados, continúan ahí. Se los acusa de ser partícipes necesarios del ataque y de ayudar a Samuel Salman El Reda a hacerse con un documento de identidad de Paraguay.

El Reda. Su nombre aparece en el expediente miles de veces. Pero él es una sombra. Lleva años viviendo lejos de cualquier fiscal argentino y, acaso desde el Líbano, continúa con su tarea de reclutar, entrenar y enviar agentes de Hezbollah por el globo, reuniendo información y planeando ataques. Según la acusación, fue el coordinador en el terreno del atentado a la AMIA. Tiene varios alias (Samuel Salman El Reda El Reda, Salman Raouf Salman, Sulayman Ramrnal, Salman Ramal, Hajj) y una esposa argentina: Silvina Gabriela Saín, que fue secretaria de Mohsen Rabbani. Durante años, El Reda además usó una ciudadanía colombiana falsa: “[S]u ficticia condición de sudamericano”, escribió el fiscal Alberto Nisman en 2013, “le permitió desplazarse sin provocar ningún tipo de suspicacia y, de esta forma, acoplarse a las estructuras terroristas ya en marcha”.

En fin, es una estrella de Hezbollah y es buscado por los Estados Unidos con tanto frenesí que desde 2019 hay siete millones de dólares ofrecidos para el que traiga algo más de lo que ya se sabe: que tiene grandes ojos negros, un pequeño bigote y una mata de rulos.

Pero mucha gente no ha elegido los siete millones, sino que lo ha ayudado a golpear y a huir. Por ejemplo, estos cuatro sospechosos libaneses.

—El pedido de captura de esas personas surgió de un trabajo de dos años en los que hicimos una nueva lectura de las evidencias que había, a partir de información que llegó de Paraguay —me dice el fiscal Sebastián Basso.

El fiscal es un hombre usualmente sonriente, astuto, con un rostro circular de ojos alargados y algo de barba. Le gusta conversar y elegir las palabras. De joven pensó que podía ser un filósofo. Estudió Filosofía en la universidad; luego cambió de idea. Ahora usa sacos azules o marrones al estilo judicial.

—Hicimos una investigación en redes sociales, le pedí colaboración a los fiscales de Brasil y de Paraguay, pedí testigos y documentación nueva. Todo eso me llevó al convencimiento de que estas cuatro personas tienen que venir al proceso.

Farouk Abdul Omairi, alias Roberto, es uno de los sospechosos libaneses. Estuvo preso por un caso de drogas y espera, mientras escribo estas líneas, un juicio en territorio brasileño. A fines de 1991 se tomó unas vacaciones en Buenos Aires y Mar del Plata, y se reunió con Mohsen Rabbani. De acuerdo al fiscal Nisman, Omairi era “el mayor representante de la agrupación terrorista Hezbollah en la ‘triple frontera’, era a la vez líder de oraciones de uno de los principales centros de actividad religiosa y cultural, y destacado comerciante de la zona”.

En el mapa de este caso, la Triple Frontera es un punto rojo, es un hormiguero, es una fábrica de personajes peligrosos, es Babylon: la confluencia de tres orillas donde la Argentina, Brasil y Paraguay se funden y se confunden. Allí se entremezcla gente de 25 nacionalidades diferentes, o más, o menos, incluidos miles de libaneses que llegaron desde el Valle de Bekaa, la tierra lejana donde impera Hezbollah. De hecho, algunos de estos libaneses responden a Hezbollah. En las tres fronteras se hablan quince o veinte lenguas, el aire está electrizado por las represas de Itaipú y de Yacyretá, hay mezquitas y malls, se venden falsificaciones de todo, se despiertan las células dormidas del terrorismo y se desdibuja el límite entre lo legal y lo ilegal. En julio de 1994, la policía paraguaya rastreó en esa Babylon a un prófugo llamado Ali Khalil Merhi: aportaba dinero para Hezbollah y se lo acusaba de apología del delito y de asociación criminal. El hombre no era especial, era una figura promedio, lo que había en la Triple Frontera. En su casa la policía encontró un CD con discursos de Hezbollah y poemas como este:

Se levantó Ali y dijo que ésta es la voz de la resistencia. Llevó a su alma hacia el camino de los luchadores.

Llegó a los judíos, enamorado de caer luchando contra ellos.

Buscó cualquier judío para matarlo y conseguir la victoria.

Ya viene la primavera y se abrieron las flores. Gritó a la puerta del Quds: ¡Dios es grande!

Llegó a la luna de la resistencia con su sangre caliente. Se vuelve sol brillante a nuestros terrenos.

Se abrió la flor y se bebió la sangre de Ali.

Año 2024. Omairi está vigilado en Brasil, los tres acusados restantes escapan de la Triple Frontera. Se llaman Hussein Mounir Mouzannar, Alí Hussein Abdallah (alias el Alto, el Tawil o Ali El Taweel —muere luego por COVID en el Líbano) y Abdallah Salman (alias Manuel Gutiérrez, Salomons Abdalla, Abdallah Rammal, Abadía Ramal y José El Reda: sí, el hermano de Samuel).

—Esto es un juego de ajedrez —dice el fiscal Basso—. Cada uno va moviendo sus fichas. Hay un montón de jugadas posibles y yo voy a reaccionar de una manera o de otra. Que Mouzannar haya escapado al Líbano fue una ficha que movió. Tiene muchísimos bienes, en Brasil y en Paraguay, y yo logré congelárselos. Ninguna de sus empresas puede comerciar con nadie.

La Unidad Fiscal queda frente a la Plaza de Mayo. Desde aquí se ve la Casa Rosada y el edificio de la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, que en otros tiempos fue la SIDE. En el despacho de Basso hay un retrato de Nisman en su mejor época: cuando la fiscalía ya era suya, los iraníes se escondían de él y los servicios de inteligencia le traían información. Está sobre una mesa en esta oficina, que durante diez años fue su oficina. No es lo primero que veo cuando llego: digamos que el retrato está ahí, entre la bandera y los libros, como una cosa más.

—En el terrorismo hay mucho de política porque su gran desafío es a la esencia del Estado —me dice en algún momento Basso. Filosofía.

Nisman murió en 2015 de un modo misterioso y su muerte desató una tormenta política. La UFI AMIA navegó como un barco fantasma durante un tiempo, y el miedo y la confusión se expandieron en sus oficinas. Algunos otros funcionarios pilotearon la investigación después de Nisman, pero no lograron permanecer en la silla. Hasta que en 2018 el procurador general, que es el jefe de los fiscales, trajo a Basso. En un panorama con pocos candidatos, Basso parecía un jugador ideal porque desde su fiscalía federal de Morón había seguido en secreto el caso de una ciudadana argentina secuestrada por ISIS. Eso comenzó el 13 de enero de 2017, cuando una mujer llamada Paola Georgina Mostracio recibió tres audios y un video en WhatsApp. La que aparecía en cámara era su madre. Estaba rodeada por dos hombres vestidos de negro, con sus AK-47 en alto. Atrás se observaba la bandera del Estado Islámico.

(...)

Después de dos años de contactos, por fin, el fiscal Basso consiguió desde su despacho suburbano la liberación de la mujer en Ankara. “Muy bien. Un éxito. Ahora tenés que ir a la fiscalía de la AMIA”, le dijo el jefe a Basso. No era un premio.

—Yo soy judicial, no soy político y no tengo vínculo con nadie. Ni con Memoria Activa ni con la AMIA, con nadie, con lo cual no voy a tomar ningún partido —sigue ahora Basso.

De hecho, Memoria Activa pidió que lo apartaran porque es sobrino segundo de la jueza Riva Aramayo, que en 1995 negoció un acuerdo con Telleldín en la cárcel.

De repente, el caso AMIA toma una bocanada de aire y se sacude como un animal que se despereza.

—En esta Unidad Fiscal hay gente que está investigando —dice Basso—. Hay policías que están trabajando en el caso, hay gendarmes que están trabajando en el caso… El Estado argentino está trabajando en el caso.

Muchos escépticos jamás le creerían.

(...)

La historia, esta historia, se mueve.

Hace poco —el 21 de noviembre de 2023—, un sujeto llamado Sebastian Human Cardan, de entrecejo fruncido, vestido con una camisa negra y una corbata, es detenido a las ocho de la noche cuando intenta tomar fotos del edificio de la AMIA. Cardan nació en Irán y en 2019 se nacionalizó estadounidense. Dice ser un sheriff de un condado cercano a Los Ángeles y pide entrar al edificio. Le dicen que no. Se fastidia, forcejea y entonces la policía lo detiene. Es trasladado a la Unidad de Investigación Antiterrorista, donde revisan su situación migratoria y sus antecedentes penales. Está limpio.

La aventura en la AMIA de este sheriff iraní es muy extraña y el secretario de Asuntos Públicos de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolf, tweetea: “¿Cómo entró al país?

¿Quién autorizó su ingreso? Una vez más fallaron todas las alertas”.

Su presencia en la calle Pasteur sugiere que el caso del atentado sigue latiendo, sigue abriendo posibilidades, sigue amenazante. La guerra entre Israel y Hamas se expande. Hezbollah toma parte. El 6 de diciembre de 2023 —dos semanas después de lo de Cardan—, hay una amenaza de bomba en la AMIA y el edificio es evacuado.

El 30 de diciembre de 2023, tres ciudadanos de origen sirio y libanés con pasaportes de Venezuela y de Colombia son detenidos en Buenos Aires. El Ministerio de Seguridad de la Nación informa que neutralizó una aparente célula terrorista: los tres arrestados esperaban una encomienda de 35 kilos desde Yemen —cuyos hutíes integran la alianza islamista en guerra contra Israel— y son sospechosos deplanear un ataque en territorio argentino, donde en esos días tiene lugar la XV edición de los Juegos Macabeos Panamericanos, una especie de olimpíada de 4.000 atletas judíos. Pero son liberados: no hay pruebas de que sean terroristas. En cambio, resultan ser un profesor de ping-pong, un peluquero y un desquiciado falso agente de inteligencia. La encomienda no llega nunca.

El 6 de febrero de 2024, el presidente argentino Javier Milei llora apoyando su cabeza en el Muro de los Lamentos. Israel es el primer país extranjero que visita. Al llegar al aeropuerto de Tel Aviv dice que declarará a Hamas como grupo terrorista y luego le promete al primer ministro Benjamin Netanyahu que trasladará la Embajada argentina a Jerusalén. Hamas lo condena todo en un comunicado severo.

El 11 de abril de 2024, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal presenta cuatro fallos muy esperados, relacionados con el caso del atentado. En ellos se explica por qué la Argentina fue el blanco del terrorismo. Carlos Mahiques, uno de los jueces de la Sala II, dice en una entrevista: “Nosotros tenemos que estar muy atentos a eso, porque podría, y Dios no lo permita, repetirse. Y tenemos que estar pertrechados como Estado frente a una amenaza de estas características”.

De repente es como si viéramos la punta de un iceberg. El fondo permanece oculto.

(...)