Hace seis años, un ginecólogo me dijo que me tenía que sacar el útero. En realidad dijo “tenemos”. En el consultorio estábamos solo él y yo, pero el doctor Roberto Hurtado usó el plural. Una conjugación verbal que me enfrentaba con muchos. Miles de médicos. Toda una corporación en la voz de uno de sus representantes diciéndome que tenían que extirpar una parte de mi cuerpo. Como se saca el pus de un grano, el padrastro de una uña, la lagaña del ojo. Como se quita algo molesto. Al doctor Hurtado le molestaba mi útero.

—Si no te lo sacamos, en un año te va a dar cáncer.

También dijo eso, sin titubear, mientras yo miraba alrededor. Ese consultorio nunca me había gustado. La luz de tubo con sonido de insecto, la camilla con los estribos, las batas de tela cuadrillé al estilo delantal de maestra jardinera lavado y usado y lavado y usado una y otra vez; los instrumentos de metal, fríos, punzantes, agudos, preparados para ejercer violencia como en una escena de Cronenberg en la que la protagonista se acerca a un destino inexorable: allí, el cuerpo desnudo, vulnerable, ignorante, se entrega sin resistencia a manos desconocidas pero legitimadas por la superioridad del saber.

—¿Entendés, Fernanda?

Podía entender que del otro lado del escritorio, un hombre con un delantal blanco desabrochado y un sweater escote en V, con un título enmarcado sobre la cabeza y el resultado de una biopsia que decía que después de dos intervenciones en mi cuello de útero seguía habiendo células afectadas, estaba moviendo sus labios. Lo que no podía entender, todavía, era que de esa boca estaban saliendo palabras cimentadas en un discurso médico nacido para ser irrefutable. Palabras que se me metían en la piel, empezaban a circular por mi torrente sanguíneo, buscaban el útero y le apuntaban. Y que se iban a quedar ahí por mucho tiempo.

—Pero no tengo hijos…

—Podés tener uno en los próximos meses.

Dijo con tono ascético. Como quien hace un comentario sobre tenis o sobre el inusual frío de Buenos Aires, él hablaba de mi mutilación.

— Lo tenés y después te hacemos la histerectomía.

—¿Y si no puedo?

—¿Por qué no vas a poder? Tenés treinta años, sos joven.

No era yo la que intervenía en ese diálogo. Una voz se encargaba de recolectar los datos duros y hacer las preguntas pertinentes de la paciente modelo, mientras mi cabeza, en un universo paralelo, se hacía otras preguntas que en la mesa de operaciones no serían puestas en discusión: ¿Y si no quiero tener el hijo ahora? ¿Y si no puedo vivir sin mi útero? ¿Y si no quiero vivir sin mi útero? ¿Cómo es estar vacía a los treinta años? ¿Se puede anular a un cuerpo como se anula un caño que pierde? ¿Un corazón sobrevive sin su útero? ¿Un cerebro funciona sin su útero? ¿Si fueras mujer me estarías diciendo esto? ¿En qué momento el mundo te dio el poder para destruirme por dentro? ¿Te sacarías los testículos por las dudas?

—¿Estás seguro de que es la única solución?

—Sí, estoy seguro. Si querés consultá, pero te van a decir lo mismo.

Aquellas preguntas que no hice quedarían suspendidas. Me llevaría un tiempo darme cuenta de que no eran simplemente pensamientos desesperados, íntimos, sino un mecanismo de defensa frente a un sistema que me acorralaba, pero no solo a mí: la contracara de clausurar mi útero era la imposición de ser madre. Ya no era una decisión personal, de pareja, sino que dependía de otro. La voz del médico, educado para introducir su opinión como una verdad, legitimado en su prepotencia, se había sumado a la de ese coro general -a veces difuso, otras susurrante y cercano-, que no concibe a la maternidad como una posibilidad, una elección y, por qué no, una duda, sino como una obligación, una deuda.

Me levanté de la silla, guardé la prescripción de ácido fólico y me despedí. Yo, que siempre había sido leche hervida, bastante cocorita, estudiante trunca de derecho, capaz de dejar notas interminables en libros de quejas y encarar a los que nos dicen cosas en la calle a las mujeres, me había ido de ahí en estado de completa sumisión. Yo, que también era atea, había salido a la calle como un feligrés que acepta el sacrificio porque así lo exige el contrato de fe establecido por un dios todopoderoso.

***

En octubre de 2009, un par de semanas antes de conocer al doctor Hurtado, leí el diagnóstico de un Papanicolau que me había hecho de rutina. Decía: “HPV, con Sil de alto grado”. Exalumna de escuela católica de Mar del Plata en la que las clases de Educación para la Salud eran homilías en las que se evitaba la palabra sexo pero no los detalles de la condena que les caería a las mujeres que abortaban -para reforzar, nos pasaban videos gore con fetos que se tiraban en bolsas de basura y madres que se morían condenadas y desangradas- ahora, con treinta años, un título terciario y empleo como periodista, apenas tenía una idea de para qué debía ir al ginecólogo una vez por año. Acababa de escribir una novela pero no podía ubicar el cuello de útero en mi cuerpo. Había sacado un crédito para comprarme un pequeño departamento (trámites, idas y venidas al banco, libres deuda, recibos de sueldo, garantes, agrimensores), pero si me preguntaban cuál era la diferencia entre el “pap” y la “colpo” (esos estudios siempre se citan por su sobrenombre, como si los hiciera menos invasivos) era incapaz de responder. Menos sabía qué era el HPV (virus de papiloma humano) o el SIL de alto grado (el tipo de lesión en el cuello uterino) que figuraban en mi diagnóstico.

Sin explicarme demasiado, la médica con la que me había hecho el control me dijo que tenía que ir a ver a un ginecólogo cirujano para que me hiciera una “conización”. Una nueva palabra entraba en mi universo semántico. Conización. En ese momento me sonó a helado de cucurucho, a cono de papas fritas en la playa, a bonete de cumpleaños. No a las hemorragias que vendrían después.

—¿Vos me podés recomendar a alguien?

Primero me dijo que no, después me dijo que sí y anotó un nombre y un teléfono en un papelito. Eran los datos del doctor Hurtado. Tendría que haberle prestado atención a esa duda. A ese pasaje entre el no y el sí. A ese pequeño hiato en el que se podría haber quebrado la estela sagrada de la recomendación médica. Pero estas señales solo tienen sentido viéndolas a la distancia.

Mi marido me acompañó a la consulta con el doctor Hurtado, quien sonó muy convincente y profesional y hasta ensayó un dibujo -con forma de cono- para mostrarnos qué parte de mi cuello de útero tenía que cortar. De eso se trataba la conización.

—Se saca este pedacito, que es el que tiene las células afectadas por el HPV y listo.

El programa ofrecía sedación completa, internación por el día en el elegante Sanatorio Agote y la garantía de que la intervención no podía salir mal ni traer secuelas: era con leep, un láser que corta y cauteriza en el instante. Cuanto mucho, podía sufrir un poquito de pérdidas.

Pero las pérdidas no fueron pérdidas sino una hemorragia que me inmovilizó por una semana. Daños colaterales, cosas que pasan, un cuerpo más sensible que la media, nada que no se pueda solucionar con reposo y apósitos. Eso dijo el doctor Hurtado cuando lo llamé a medianoche para contarle que me estaba desangrando. Y hasta le pedí disculpas por la hora:

—No te preocupes, estaba mirando un partido de tenis.

Dijo. Un mes después, en su consultorio, nos explicaba, con otro dibujo, por qué me tenía que volver a intervenir: la biopsia indicaba que todavía habían quedado algunas células afectadas en mi cuello.

—En estos casos siempre existe la posibilidad de que no se saque todo lo que hay que sacar.

Eso dijo. Al parecer, la garantía médica venía con letra chica.

—Pero no se preocupen que es mucho más sencillo que la otra vez.

Tan convincente volvió a sonar que no hubo interconsulta. Por qué no creerle a este cura, rezan los fieles de la iglesia científica como nosotros. Y se someten, de nuevo.

***

El 4 de diciembre de 2009, mientras el Flaco Spinetta reunía a sus bandas eternas y se despedía sin saber que lo estaba haciendo, con mi amiga Mercedes Halfon presentamos en un bar de San Telmo la novela que habíamos escrito juntas, Te pido un taxi. Hubo vino, gente querida y espíritu festivo de fin de año. Pero cuando alguien propuso seguir con la celebración en otro lado, mi cuerpo no resistió. Me habían hecho la segunda conización un par de días antes y las hemorragias habían vuelto. Mi marido y una amiga me llevaron de urgencia a la Suizo Argentina. Apenas pude caminar los treinta metros que separaban el auto de la puerta de la clínica. En el trayecto había perdido tanta sangre que cuando me sentaron en la silla de ruedas, me desvanecí. Antes grité: “Me estoy muriendo”, “me estoy muriendo”.

Lo que siguió fueron flashes. Estoy sobre una camilla y un residente de no más de 25 años le pide gasa a la enfermera, que le den más gasa, las que acaba de poner para hacer compresas se tiñen al instante, no alcanzan, no te preocupes que vas a estar bien, dice con su tonada chaqueña, me cuenta algo de allá, de su pago, me distrae, es dulce, veo el miedo en su cara y ese miedo me tranquiliza: sabe lo que estoy sintiendo, entiende lo que estoy sufriendo. Ahora me meten en una ambulancia porque acá no hay camas, tienen que trasladarme, los camilleros me hablan, son dos, grandotes, me preguntan qué pasó, digo HPV, conización, leep, hemorragia, ellos hacen chistes, dicen ah bueno, si es por HPV entonces la pasaste bien, no te podés quejar, y yo que no me quejo ni contesto. No, no puedo, así atada como estoy a la camilla. Sonrío, como una Magdalena que no se resiste a las piedras.

***

—Lo que te dijo ese médico es lo que hubiera dicho alguien hace treinta años. Es una locura.

Recién después de dos intervenciones fallidas, dos hemorragias, una internación y la amenaza de histerectomía, me había animado a poner en duda la profecía médica y había hecho una interconsulta. Así llegué al doctor Ithurralde Argerich.

Cuando escuchó lo que me había pasado, lo primero que hizo fue asegurarme que nadie me iba a sacar el útero. Se mostró serio y sereno. Me explicó que esas células afectadas por HPV de mi cuello de útero no eran cáncer, que me olvidara de esa palabra. Que si no se sacaban podían causarlo, sí, pero en un lapso de hasta diez años. Y que lamentablemente había caído en manos de alguien que no sabía lo que hacía. También me dijo que me fuera de vacaciones a las sierras de Córdoba como teníamos planeado. Y lo hicimos: una noche de tormenta, mientras desde la ventana se veían los rayos que iluminaban las Sierras de Nono, tuve mi primer ataque de pánico. La amenaza de muerte, de mutilación, estaba adentro de mí.

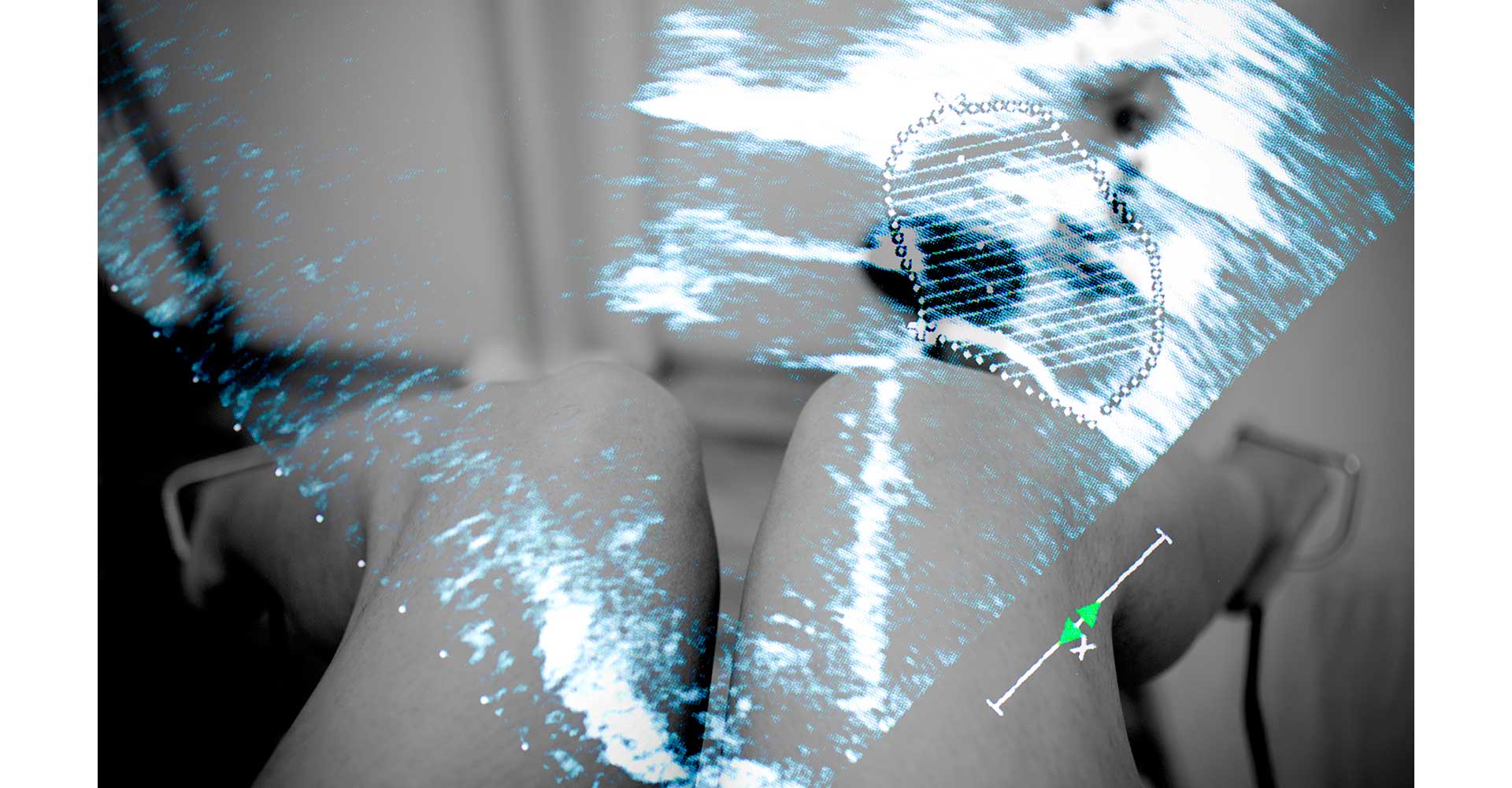

Unas semanas después, en su propio consultorio, sin internación, ni medicalización, ni anestesistas que hacen chistes malos ni camilleros que te dicen que la tienen larga, el Dr. Ithurralde Argerich me hizo la intervención que se necesitaba para sacar de mi cuello de útero todo rastro de células afectadas. A partir de ese momento, dijo, podía seguir con mi vida con total normalidad. Simplemente debía hacerme un control cada seis meses.

No tuve una sola pérdida de sangre.

***

Consulté acerca de la posibilidad de iniciar alguna acción por mala praxis, pero me desanimaron. Es como hacerle juicio a un juez, me dijeron, ningún médico va a hacer un informe en contra de un colega. A la semana, mandé un mail a la prepaga. Me atormentaba la idea de que más mujeres se atendieran con el Dr. Hurtado. De que ese hombre estuviera vaciando cuerpos y vidas “por las dudas”. En el correo conté mi caso con lujo de detalles y me citaron a una reunión, presurosos. Un hombre vestido de oficinista me hizo pasar a una gran sala con una mesa ovalada y afiches con fotos de familias felices que no parecían necesitar atención médica. Me senté en la cabecera. Ellos eran cinco, yo una. Pero sólo habló el oficinista, que se presentó con un alto cargo y también dijo que era médico. Y que, como médico, después de haber analizado mi caso había llegado a la conclusión de que su colega e integrante de la cartilla, el doctor Hurtado, había actuado dentro de los parámetros profesionales. Claro que para compensar el mal momento que yo había pasado, se ofrecían a pagarme mil pesos. A cambio, simplemente debía firmarles un compromiso de que no accionaría judicialmente.

Los miré con gesto de sorpresa. Eso era lo que valía mi útero y el de todas las demás mujeres: mil pesos. Después les dije que se fueran a la mierda y me fui.

Esa noche redacté mentalmente una y otra vez el mail que le mandaría al médico oficinista. A la mañana lo escribí y lo envié: le preguntaba si el día de su juramento hipocrático imaginó que trabajaría defendiendo los intereses de una corporación, extorsionando a pacientes y protegiendo a carniceros. Y si dormía tranquilo. Nunca me respondió.

Hasta el momento, todos los estudios me dieron bien. Ahora sí quiero tener hijos. Queremos. Lo estamos intentando y cuesta. Mi útero aún tiene una herida. Una que los médicos no ven porque no sale en las ecografías, pero que yo sí siento. Hay violencias que nunca cicatrizan.