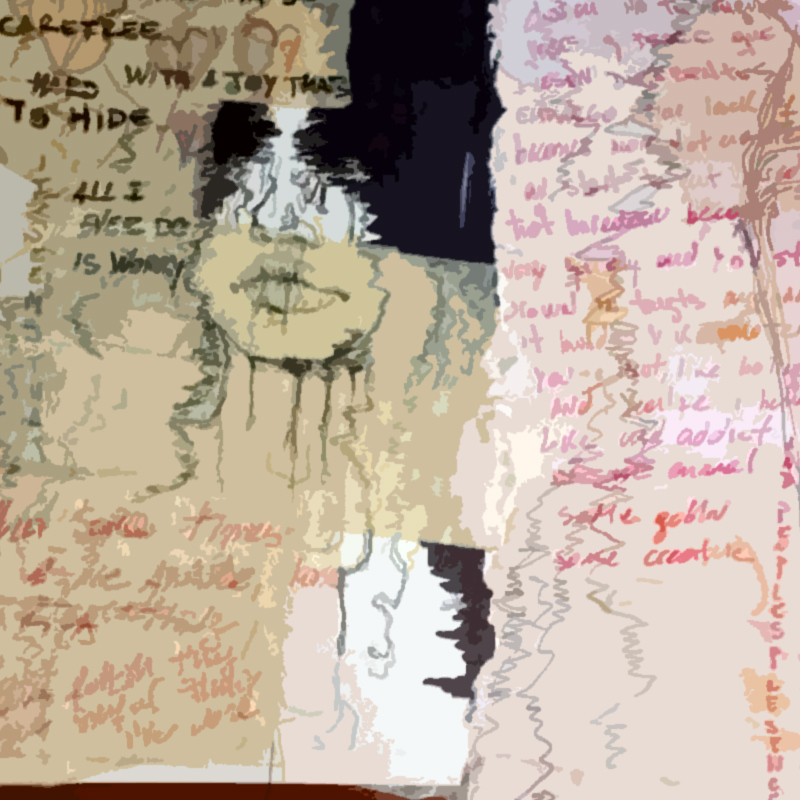

Ilustraciones: Malena Landoni.

Primer año de facultad. Mis compañeros preguntan si voy a volver al sur este invierno. Me quedo pensativa. Preguntan, con énfasis y el ceño fruncido, si extraño a mi familia o a mis amigos. Respondo que sí. También les digo que Puerto Madryn en invierno es un poco triste. Que, en cambio, en el verano el sol es fuerte como suele ser en los desiertos, el mar es de un azul profundo y alucinante y una se puede rostizar en la arena caliente y refrescarse de un chapuzón en el agua helada. Que, aunque no son playas del todo vírgenes, son mil veces más castas que las de la costa bonaerense. El invierno es, en cambio, frío. Quieto.

Hace un par de años que una crisis azota la provincia. Al momento de asumir el gobernador en 2016, impuso recortes devastadores. Los sueldos comenzaron a pagarse primero desfasados, luego escalonados y actualmente en rangos. Y siempre con incertidumbre. Paros, cortes de ruta, toda la parafernalia. Mi vieja es docente -de las luchonas- y aunque se crió entre la nieve esquelense, dice que el frío nunca dolió tanto como en esos cuarenta días que pasó en la toma del Ministerio de Educación, en Rawson. Pleno junio entre carpas, ollas populares y cinco grados bajo cero. Dos docentes murieron en lucha, María Cristina y Jorgelina. Todo sigue igual. Los medios de comunicación no comunican, como es de esperarse, y tenés suerte si un porteño ubica Chubut en un mapa.

Y no tiene caso culparlos. No hay demasiado que ubicar. Otra ciudad costera con complejo de pueblo en la que los negocios cierran al mediodía porque la siesta es tan sagrada como el asado de domingo. Da igual si son las tres de la tarde o las nueve de la noche, la cantidad de gente en la calle la contás con los dedos de una mano. En mi adolescencia temprana, con los pibes no se nos ocurría un mejor entretenimiento que subir a un colectivo y dar la vuelta a la ciudad, o entrar en alguna construcción creyéndonos los más rebeldes, los más malos. Mediodía soleado y silencioso. Una busca subir la dopamina que te falta por defecto, consecuencia de vivir en el sur.

Nada toca la tecla correcta. Y si algo lo hace, dura muy poco. O llama demasiado la atención de viejas pro-milicos y políticos que usan la ciudad para construir sus mamotretos de vidrio y mal gusto frente al mar. Ellos son los agentes encargados de mantener ese estado de tranquilidad aparente. Es por eso que las cosas suceden en otro plano.

¿Quién no ha tenido 12 años y ha entrado a los sitios de internet equivocados en el estado de madurez equivocado? Empezar la secundaria fue algo similar a matar un nene. Un nene boludo, socialmente incómodo y fan de Hora de Aventura o de anime o de rock de generaciones en las que ni existía. Cualquier obsesión aleatoria en la que basar tu personalidad. Y un día este nene boludo de golpe está rodeado de sexo y de morbo y de sustancias, o más bien la búsqueda de sustancias como las que consumían los de tu barrio o los protagonistas de series para adolescentes actuadas por británicos de 30 años. O tenés la mala suerte de que en tu curso predominan las pelilacio jugadoras-de-hockey-Cris-Morena-Hijas-de. Pero al ser una ciudad chica lo más probable es que sea un mix de todas las subculturas del momento. Un Elija Su Propia Aventura: en el mejor de los casos podés terminar siendo abanderada del colegio por el módico precio de tomar ansiolíticos con receta y dedicar el resto de tu vida a odiar a tus padres.

***

Puerto Madryn, 2013. En los pasillos y en las redes sociales circulan los chismes sobre otra gente de tu edad que definitivamente conocés y sobre la actividad sexual de algunas pobres desdichadas que tienen la mala suerte de vivir en un mundo de hombres y pagaron el precio con una reputación, al ritmo en el que paralelamente se intercambian los videos de mutilaciones, violaciones, cosas del estilo, sacados de la Deep web. Desde su estreno en 2007, la serie Skins resuena con fuerza y presenta un paralelismo –a veces accidental, otras intencionado- con las acciones de incontables adolescencias aburridas. Los pibes y pibas de Madryn en plena explosión hormonal se ven obligados a producir o protagonizar sus propios espectáculos.

Mi escuela había pasado de ser una secundaria de arte a un colegio técnico en una especie de Proceso de Reorganización Escolar nada sutil que pretendía cambiar las rastas con olor a porro y los pelos en colores fantasía por guardapolvos bordó iguales y alumnos que sueñan con aportes jubilatorios o con una buena obra social. El único residuo del espíritu creativo que luchaba por seguir vivo ahí adentro era el CAJ o Centro de Actividades Juveniles, uno de esos talleres de arte que dan las escuelas en turno noche por iniciativa de profesores demasiado buenos para lidiar con pibes demasiado narcisistas, demasiado abandonados, o ambas. En ese taller nos juntábamos un par de trastornados con aspiraciones a artistas. En ese mismo taller, y de la mano de mi hermana mayor, conocí a Nicolás. Llegaba de patinar por las pocas calles suaves de barrio sur con su longboard al hombro, y me recibía siempre y sin excepción, al grito alegre de “¡Malenita!”. Nico siempre sonreía. Y cuando sonreía toda su cara sonreía con él.

Le llamábamos Mínimo. Incluso cuando toda la ciudad lo apodaba El Reptil, para nosotras todavía era Mínimo. Incluso en diciembre de 2018, siete años después, recuerdo patente intentar huir del quilombo que se había armado en el colegio tras caer la noticia morbosa de los tres cadáveres, las manos cortadas, la cal, para llamar a mi hermana y contarle que Mínimo estaba muerto.

Pienso que tal vez Nicolás era ambos. A veces Nico Mínimo, el de las sonrisas. Y otras, muy distintas, el Reptil.

***

2014. La secundaria que nos había recibido con lo que parecía un espacio de expresión y creatividad, en el transcurso de un año se transformó en una empresa inerte y totalitaria, con vagas y confusas explicaciones al respecto. Y la ciudad seguía el mismo ritmo. Cualquier forma de expresión era concebida como una amenaza. Con Micaela, mi mejor amiga, escuchábamos a los pibes más grandes de nuestro curso hablar de una época en Madryn con bandas y escena underground, con espacios artísticos y una especie de libertad que nos era desconocida. Nuestra realidad era la de uno o dos boliches bailables y una fiesta de techno una vez cada tanto. La mayor parte del tiempo pateábamos por los barrios con casas lindas y pasto, algunas veces llevábamos mate y galletitas, otras contábamos los billetes arrugados que encontrábamos en nuestras mochilas y veíamos si nos alcanzaba para una birra o un vino y un par de puchos sueltos, y nos sumábamos al escenario de pibes en veredas haciendo exactamente lo mismo.

***

En 2016 comenzaron los paros con todo. Los años escolares se transformaron en días repartidos al azar. Dos semanas completas, una racha. Por lo menos era interesante seguir el conflicto. Cortaba con clima de eterna siesta de un lugar en el que todo siempre está “bien”. De a poco los locales cerraban y la propuesta de salidas se hacía cada vez más chica, más hegemónica. Los antros con música en vivo en el que solían convivir pibes jóvenes, viejos faloperos, y algunas de víctimas de trata haciendo de putas -rasgo icónico de la noche chubutense- desaparecieron o se reservaron para un público oculto y selecto. Los espacios artísticos se esfumaron de la noche a la mañana y en su lugar emergió una epidemia de cervecerías artesanales. Un millón de cervecerías artesanales. Y extendieron con éxito sus mesas incómodas y su cachengue cursi por toda la ciudad.

Nada que hacer más que caminar y hablar por horas fumando mil puchos al hilo. Los pibes solíamos ir a plazas, aunque los lugares principales eran -y siguen siendo- la rambla del lado de barrio sur, que se convierte en Boulevard Brown, y que hasta hoy reúne milipilis y malandros por igual en autos con un reggaetón al palo cuya saturación de los parlantes hace vibrar todo el piso. Vasos grandes o jarras metálicas afanadas de la cocina de sus viejos llenas de Fernet o vodka con jugo. En verano la rambla se llena de vida y risas poco vistas el resto del año, los pelos más lacios que caen como cortinas sobre rostros con brillantina y tops de lentejuelas con algún jean blanco o short rojo si el clima acompaña. Las gorras planas ocultan unos ojos que nunca se corren de sus chicas tan hermosas, tan perfumadas, tan frescas, y ellos sonríen pensando que tal vez algo de esa belleza podría derramarse dentro de ellos. Los políticos viven en frente y el ruido a felicidad arruina el paisaje así que la policía intenta disipar el espacio todos los años. Hoy en día hay una especie de conciliación tácita en la que durante las vacaciones de verano la policía puede ignorar un par de vasos con escabio, pero apenas comienza marzo dos gorras transitan cada vereda una y otra vez, cuál modelos, y las vacías y silenciosas extensiones de pasto del boulevard son su pasarela conquistada. También está el patinódromo 1, que queda frente al mar a la altura del centro, y el patinódromo 2 que queda a la vuelta de mi ex colegio, entre casas chetas y lúgubres, y a dos cuadras de la rambla que mencioné antes. En los patios se juntan skaters, bikers, algunos amigos y conocidos. Un par tienen vidas duras, pero en su mayoría son pibes de clase media con padres decentes, que subliman su hastío y su auto odio con tatuajes tumberos y desahogan miserias entre vino y pastillas –y nosotras no distábamos demasiado de ellos. La luz anaranjada de la vereda los baña en un escenario monocromático, y los hace indistinguibles, uno de uno, y uno del paisaje. Parecen derretirse hasta fundirse con el cemento.

Mis amigos y yo elegíamos la playa oscura durante la noche, pero si el viento frío del invierno nos cortaba la piel subíamos al pati 2 a buscar reparo.

***

Otro invierno - ¿2016?, ¿2017?, no recuerdo, por muchos años todos mis días fueron iguales-. Afuera el cielo era completamente negro, a pesar de ser todavía de tarde. Cortaba una cebolla. Recién me despertaba de una siesta profunda. Pesada. Mi casa estaba vacía, excepto por mi perro que no hacía ninguna diferencia. Mis gatos peleaban en el techo, y sus pelos conquistaban la casa y se mezclaban con el polvo seco que el viento arrastra diariamente dentro de las casas. Ese apareamiento sucio cubría todas las superficies. Pasaba la semana entera en esa casa de luces blancas y espacios vacíos, a excepción de los domingos que me tocaba ver a mi papá. Cosas de padres separados. Mi vieja no estaba en la casa, nunca estaba. Los días que no hacía vigilia en alguna toma, laburaba todos los turnos posibles en una escuela muy lejos de la que iba y volvía caminando, a cambio de un sueldo inexistente. Sabía que iba a llegar a eso de las 23, sacándose capas y sonándose los mocos, con hambre de no haber comido casi nada en el día, así que yo la esperaba con una comida caliente.

Éramos un equipo, decía.

Saqué un pelo fino de gato de la cebolla y quedé mirando mis manos. Pálidas, excepto por el verde de mis venas y unos tonos rosados en los nudillos y las puntas de los dedos. Tenía unas lastimaduras misteriosas en la mano derecha, pequeños puntos rojos. Probablemente un descuido con algo de alcohol en sangre, pensé, aunque sobria era igual de inconsciente con mi cuerpo. Sobre los laterales de los dedos índice y medio se formaba una mancha amarillenta que delataba mi tabaquismo ansioso.

Necrosis, pensé, y pasé la lengua por la cada vez más ancha separación rasposa de mi dentadura de abajo. Hacer sangrar mis encías aplicando un poco de presión con la lengua era uno de mis pequeños talentos. Me asustó pensar que tal vez un día mi carisma no serviría para desviar la atención de mi progresivo estado de descomposición.

Sonó mi teléfono. Era Micaela. Dudé en contestar. Micaela era una persona caótica e impredecible. Una llamada podía significar terminar en algún lugar recóndito y oscuro, rodeadas de entes sedientos de nuestra carne menor de edad. O apaciguar otro de sus actos autodestructivos. Y yo la seguía a donde iba. Fanática de los extremos y la adrenalina, fue la única persona que me hizo conocer la vida en una ciudad muerta.

—¿Qué haces? ¿Estas para un vino?

Nos reunimos un par de gentes en un patinódromo vacío. El vino ya me había subido el calor a los cachetes y hacía este frío de mierda un poco más soportable.

Todo se veía naranja por la iluminación horrenda de la calle. Las pibas giraban y reían borrachas pintando el suelo de manchones violeta mientras alguien pasaba una tuca humilde. Hacíamos tiempo para ir a ver tocar a unos amigos y de paso escabiar algo más barato que los tragos del local. Esa noche, Infábula (ese era el nombre de la banda) tocaba en uno de los pocos antros todavía vivos. Treinta cuadras pateando, llegamos al bar.

Había un par de personajes conocidos. Allá nos conocemos entre todos y es muy habitual que la gente se sume a las juntadas con naturalidad y los grupos se expandan. Nos sentamos a compartir mesa con unos pibes, amigos de nuestros amigos, músicos de veintipico, soberbios. Los conocíamos hacía un tiempo ya, y aunque ellos intentaban hacerse los amigos, sabíamos muy bien que nos devorarían en un segundo si pudiesen. Si estuviésemos más en pedo. Más solas. Más vulnerables. Nos reímos de todos sus chistes esa noche.

Infábula comenzó a tocar. Las luces violetas y la música melancólica me hacían sentir en un cielo triste y al mismo tiempo más viva que nunca y era todo tan hermoso. La voz áspera y desgarradora de Fran me apuñalaba el pecho, y yo quería vivir en esa muerte, y que nada más existiera en el mundo. Era un dolor que conocíamos todos. El dolor siempre tiene el mismo sabor, un sabor a viejo que todos los pibes del sur calamos muy bien. Acompañados, y a la vez tan solos, en la oscuridad de algún antro.

Me volví caminando sola esa noche. No eran mis amigos. Ninguno de ellos. Ni siquiera Micaela, que me detestaba. Y se esforzaba en hacerlo cada vez más notorio

Y lo más doloroso es que nunca quiso odiarme, o por lo menos no a mí. Yo había sido durante años su lugar seguro, cuando éramos solo nosotras dos. Pero a medida en que fuimos creciendo vimos cómo los mismos chabones que conmigo se la daban de buenos y respetuosos, a ella la usaron y humillaron cada vez que tuvieron la oportunidad. Me resentía a mí, resentía a los hombres, resentía a su vieja, resentía al colegio, resentía a esa ciudad de caretas, y por sobre todo –y como suelen hacer muchos jóvenes en el sur- resentía vivir, la primera de las injusticias.

Estaba cansada. Y sola. Al pasar del norte al sur de la ciudad, ubicaba mentalmente los puteros para evitar pasar por ahí. “El otro día unos vecinos vieron como subían a una chica a un auto por la pista de atletismo”. “Peugeot rojo sin patente, acordate”. Estaba sola. Estaba sola y tenía miedo. Villegas casi esquina Sarmiento. En Hipólito Irigoyen había dos, uno casi en frente del Gigante y uno en la Belgrano, casi Irigoyen. Dos cuadras más, sólo dos cuadras más.

Abrí la puerta de casa lo más despacio que pude con mi poca coordinación de borrachita, y respirar fue fácil de nuevo.

***

Primavera. Me despertó la alarma. Sentía la piel grasosa. La sábana completamente salida se arrugaba en un rincón del colchón. La pieza demasiado oscura se había convertido en un sauna y el sol violento proyectaba unos puntos amarillos en la pared. Quedé varios minutos mirando las partículas de polvo en suspensión. Que difícil salir. Abrí la persiana y quedé ciega unos instantes, la luz del día inundó mi habitación. Revolví una pila de ropa tirada en el piso buscando algo más o menos limpio. Una botella de vino del fin de semana entre objetos desparramados coronaba el cuarto de una persona perfectamente desocupada. Con la cara todavía arrugada intenté leer el chat del aula. Se debatía si la profesora de Proyecto solidario se adhería al paro. "Qué carajo es Proyecto solidario", pensé y salí al colegio que quedaba a cinco cómodas cuadras de mi casa, perfecto para dos canciones y un cigarrillo de esos Philip Morris mentolados rancios que adornaron mi boca todo ese 2018.

Tres pibes con expresión de presos miraban a la nada en silencio. Esperando. Entró la tutora a avisar que la profesora no vendría. Cada uno levantó su mochila sin hablar y abandonamos un aula que se caía a pedazos. Muy rutinario. Me llegó un mensaje de Whatsapp para salvarme la mañana. Era mi amiga Lau, que solía recorrer la ciudad de norte a sur en todas esas mañanas sin clases buscando compañía para fumar uno en la playa.

No había un alma en la calle, uno de esos días de primavera perfectos y hermosos. Le escribimos a Nico el Reptil, para pegar algo para fumar –hacía un tiempo que sabíamos que vendía. La poca plata que traíamos encima alcanzó para una piedra de prensado del tamaño de una moneda que se deshacía al tacto. Nos giró un par de liyos con buena onda, ni eso teníamos. Nos quedamos con Lau tiradas en la arena, hablando sobre cuestiones muy serias, o muy superfluas, y miramos la playa más tranquila que nunca. Más hermosa que nunca. Dejamos que la luz del sol nos limpiara un poco de todo eso feo que creíamos tener adentro. Quién imaginaría que ese mismo lugar que emanaba una paz y una luz impresionante por la mañana, en la noche era el escenario predilecto para las charlas más lúgubres, las tristezas más profundas de pibes ya muertos, para los incontables abusos sexuales con el dolor de ser traicionada por tus propios amigos. Tal vez el sol salía todas las mañanas a limpiar la arena en el mismo acto en el que limpiaba cada célula de nuestros cuerpos.

Le pedí a Lau que me pasara el número del Reptil. Quería pegar algo para fumar todas esas tardes que pasaría pudriéndome en mi cuarto. Dicho y hecho, unos días después me encontré con él en barrio sur. En ese entonces Micaela estaba de novia con su mejor amigo. Lo esperé sobre Avenida Roca en otro de esos mediodías soleado, estáticos. Y al escuchar un “¡Malenita!” lejano, sentí que el tiempo nunca había pasado. Al mismo tiempo que me entregaba un bloque de prensado con olor a quitaesmalte, hablaba de unas flores tremendas a las que, según decía, les faltaba secar. Nos pusimos al día, nos reímos de las vueltas de la vida, e hicimos planes a futuro que en su momento no supimos imposibles.

Durante los siguientes meses la militancia de estudiantes y docentes logró crear algunos eventos culturales, con bandas y arte de todo tipo, y ahí convivimos felizmente hippies, punkis, indies, los-pibes-del-pati, trolos, todos esos grupos que la hegemonía de la ciudad deseaba ocultar. Y la pasamos tan bien que por un instante creímos en la posibilidad de un progreso.

“Los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas. Entran y salen las penas, de su niño corazón.

Y tienen la valentía de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor.”

Diciembre del mismo año. Otra vez un aula vacía, haciendo presencia para no llevarme otra materia que parecía un chiste. Ese día teníamos solo una clase de cuarenta minutos. Tres personas al fondo de la primera fila de bancos, tres al frente de la primera fila del lado del ventanal, y cuatro pibas al fondo, en la fila del medio, que apenas entré se dieron vuelta. En ese momento me percaté que estaban consolando a una, que lloraba con esa angustia agobiante que no deja respirar.

—Male… Nico el Reptil se suicidó.

Nos sentamos en el pasillo del colegio a intentar comprender. Ese miércoles 12 de diciembre un chico que era conocido entre nosotros por su buen humor, ahora era el tercer suicida joven de ese año, y aunque se sabe que esas dos cosas no guardan correlación, uno nunca espera que caras tan familiares pueden desvanecerse de un momento a otro. Entonces no sabíamos que esa era tan solo la punta del iceberg de la confusión. Unos días después la policía halló otros dos cuerpos y en el transcurso de unas horas Clarín publicó la siguiente nota: “Apareció otro cadáver y ya son tres las muertes por un ajuste narco que conmueve a Puerto Madryn. El cuerpo de Federico Lomeña fue encontrado en Playa Paraná. Este lunes se había hallado el de Héctor “Pato” López, mutilado y enterrado en cal. Se suman al suicidio de Nicolás “el Reptil” Cerrudo”. Nos quedamos masticando la palabra suicidio. “Hallaron muerto hoy al tercer desaparecido por crimen narco en Puerto Madryn” decía La Voz el 18 de diciembre. Dos días después el diario El Sol publicaba: “Doble crimen en Madryn: se suicidó tras pedir ayuda para ‘matar a un transa’”. Los pibes del pati y el novio de mi amiga fueron interrogados por la policía en una búsqueda –que resultó exitosa- de cómplices. La noticia del crimen disparaba millones de preguntas y los medios no demoraron un segundo en callarlas. Dibujaron la idea de la venta y compra de cocaína y porro como una práctica cerrada de un grupo específico. Grupo que ahora se había exterminado a sí mismo. Pero los que vivimos ahí sabemos que consumidores hay en todos lados, incluso en esos sectores que se encargan de pelear contra ello. El comienzo del fin. A partir de ese día, la primavera juvenil que empezaba a reclamar sus espacios y encontrarse en sus fiestas, cayó en picada. La cachetada morbosa nos condenó a un silencio absoluto, como si fuese una especie de moraleja, como si algo o alguien quisiera reprocharnos la diversión despreocupada. De un momento a otro, la ciudad era paranoia y miedo. Nuestros amigos cuidaban las palabras que usaban en los chats y las llamadas telefónicas. No sabíamos quién podía tener el teléfono pinchado y caer en el boleo por haber vendido algo alguna vez o ser amigo de los pibes. Por lo bajo se escuchaba murmurar a los espectadores que siempre, siempre, tienen algo que opinar. Esa noche me junté con una Micaela ansiosa y desesperada. Su novio era parte de una investigación policial y todos nuestros amigos tenían el celular pinchado.

Pasé por su casa. Las latas de birra empapaban su transpiración fría en mi mano. Caminamos en silencio por una calle de tierra que parecía interminable. Era una de esas miles de noches en las que Madryn parece un pueblo fantasma. Nos sentamos en los médanos de la playa, no había luna. Abrimos un atado de 20 y Micaela comenzó a hablar sin parar. Tenía los ojos redondos como canicas y no podía mantener las pupilas en un solo punto. Su cara alternaba rápidamente entre preocupación y risa, escupiendo algún chiste de por medio –normal, nos acostumbramos al humor como mecanismo de defensa. Con la mano agitaba nerviosa un cigarrillo que no notaba llegar a su final. Miré el punto rojo por segundos que parecieron años, y de a poco comencé a subir la vista por la punta de sus dedos, sus uñas rotas –solía tenerlas pintadas y cuidadas-, un moretón chiquito en la mano. Seguí por su muñeca donde estaba el tatuaje difuminado que se hizo a los 13, el mismo año en el que nos hicimos amigas. La tinta se había vuelto verdosa por el paso del tiempo. Acaricié con la mirada unas cicatrices gruesas, diagonales, que brotaban de su antebrazo. Parecían gusanos debajo de la piel. Y regresé a sus ojos de canica. Me arrancó de mi trance con un reto agresivo.

—¡La concha de tu hermana Male, siempre estás ida! ¡Nunca me escuchás!

Ojalá hubiese estado ida. Ojalá hubiese estado en otro lado. ¿Qué había para decir? Podría haberle gritado, en el mismo tono que ella gritaba, que se calmara, que a la policía no le podía chupar más un huevo la pibita con la que cogía uno de los amigos del muerto. No pude. Respiré hondo y el aire hizo vibrar la flema en mis pulmones. Opté por decirle que se cuidara, que hiciera lo mismo que todos, mantener el perfil bajo, y que por suerte su novio era menor de edad y por ende era el que más barata la iba a sacar.

La noche siguiente Lau pasó por mi casa para ir a tomar algo por ahí. Venía con Roma, una de esas pibas que, en una ciudad chica, casi todos conocen. Imposible ignorarla: muy hegemónica, con un estilo que no venden las tiendas provincianas, y que se movía de grupo en grupo con una confianza envidiable. Muy amiga de Nico. Los entes de Madryn tan neutros tan muertos por dentro la amaban o la odiaban, no había punto medio.

Fue raro verla llorar bajito. La situación la superaba. Lau, borracha y casi dormida, se derretía en la arena. Le pasé la botella cortada y Roma tomó un trago amplio, de esos que se escuchan y duelen un poco. Me la devolvió e hice lo mismo, ambas con la vista perdida en el mar, tan negro que apenas podíamos distinguirlo. Sentí el calor del alcohol en la garganta como el mejor de los abrazos. Y quizá ella lo sintió también.

Cortó el silencio. Habían salido de joda. Nico el Reptil, ella, y varios más –entre ellos algunos de los otros pibes implicados-, un par de días antes de su muerte.

—Nico estaba de buen humor, como siempre.

Empezó a contarme. Dijo que en un momento lo vieron muy serio. Con la mirada perdida. Era raro verlo a Nico serio. Le preguntó qué onda, si estaba bien, y él hizo el intento de decirles algo, insinuó que se había metido en una. Les dijo que le habían robado porro, mucho porro, del patio de su casa. Y enseguida cambió de tema, recomponiendo el temple.

—Nico no quería preocupar a nadie.

Cuando los pibes no estaban matando horas en el pati, estaban vendiendo alguna pepa o porro o cualquier cosa vendible. Y acto seguido gastaban la guita en cualquiera de las miles de cervecerías artesanales, la pasaban bien entre amigos un rato, para luego vender de nuevo y así, día tras día. Una vida simple, buena. Y un día apareció un ente, el “Mendocino”. El Mendocino traía merca y marihuana del norte, y la distribuía en varios barrios para que hicieran el pasamanos y cubrir terrenos. Y así fue como su mierda llegó a nuestros pibes. Y a nuestro círculo.

Apareció como caído del cielo –o más bien del infierno- y le propuso un negocio a Federico Lomeña, Pato López, y Nico el Reptil. Había mucha guita de por medio, o por lo menos más de la que cualquiera de esos pibes sin laburo o secundario completo eran capaces de conseguir por otros medios. Ninguno dudó en aceptarlo. O así lo cuentan las lenguas morbosas. Total, no era muy distinto a lo que ya venían haciendo, ¿no? Y empezaron a vender lo de este sujeto – según el Diario Jornada: 4 kilos de marihuana, aproximadamente $230.000 en el 2018-. Y todo venía bien, muy bien. Ganaban linda plata que deliraban en salir de joda. El Reptil y sus amigos habían pasado de muertos de hambre a emprendedores imparables. Todos eran felices. Acá, si come uno, comen todos. Dicen por ahí que el Reptil la llevaba con confianza, que con su carisma y chamuyo perfecto, tenía contactos por toda la ciudad, se especulaba que incluso dentro de la comisaría. En fin, todo parecía ir demasiado bien. Pero la subida fue tan rápida como la bajada.

La mercancía desapareció. Alguien –otro de los grandes misterios de esta historia- se la afanó del patio de lo del Reptil, donde estaba enterrada. Y ahora el Reptil tenía una deuda muy grande. Y nada con qué saldarla. Muerto de hambre de nuevo. Uno de los participantes declaró que Lomeña, ya enterado, llamó a Nicolás. Y que el Reptil y él dieron un par de vueltas en el Vento de Lomeña, mientras Pato agitaba un revólver cual pija dura y decía que alguien de Mendoza iba a caer e iban a hacer cagar a sus familias. Que la gente acá por menos de 100 lucas también mata. No faltaron las visitas del Mendocino mismo para meter leña al fuego, y aunque el Reptil juntaba plata para pagar la deuda, nunca era suficiente.

“Eran ellos o él”. Es la respuesta que recibo cada vez que pregunto sobre esto. El

Reptil se encargó de reunir al resto. Les ofreció a sus amigos, los del pati, algo –¿porro? porro dicen todos- a cambio de una solución. La única solución que veía posible. Y con una lealtad que parece de película, los pibes se sumaron a la tarea de limpiar a dos personas.

Dicen que los citaron a ambos, Lomeña y Pato, en distintos días y distintos lugares, con la excusa de pagar la deuda. Y que ambos fueron, solos –también se dice que el par no se destacaba por su inteligencia, pero nadie en esta historia lo hace-. Al primero en una casa, donde uno de nuestros pibes se escondía en un placar, esperando, cual cumpleaños sorpresa macabro, para iniciar la serie de puñaladas que dejó a Lomeña hecho un colador. Al segundo, en su propio auto, un Volkswagen Vento que apareció en el Doradillo, y en cercanías del vehículo, su cadáver manco. Un crimen imperfecto, manchas de sangre en el baúl, un intento de limpieza precaria, un cuerpo cubierto con cal y otro sin manos. La mayoría de los perpetuadores no pasaban los 20 años.

“Nicolás -el Reptil- Cerrudo me pidió que le comprara lavandina para limpiar el piso. El cadáver de López estaba en el baño, cruzado en el piso. Estacionaron su coche enfrente de la casa y vaciaron el baúl. Envolvieron el cuerpo con una sábana y un nylon”, leí en una nota del Diario Jornada.

En cuestión de días el Reptil apareció colgado en el patio de su casa. Tenía moretones, como de torturas, en los genitales, y una nota temblorosa. “Esto nos pasa por jugar con fuego”. El viejo de él cree que su hijo fue asesinado y lo dice en varios post de Facebook olvidados, sus gritos a la nada opacados por incontables noticias que sostienen que fue un suicidio.

Una de esas cosas que nunca vamos a saber. Y tal vez es mejor así.

Al año siguiente el Personal de Lucha Contra el Narcotráfico localizó al Mendocino en provincia de Buenos Aires. Fue capturado y procesado por este y otros crímenes. “Humberto Marcelo Campos lideró la presunta organización que también integraron Héctor López y Federico Lomeña, asesinados en Puerto Madryn, y Nicolás Cerrudo, que apareció ahorcado. Fueron procesadas otras 16 personas por delitos que van desde el comercio agravado al cultivo” publicó Diario Jornada. Humberto Marcelo Campos, el Mendocino. La figura misteriosa ahora tenía nombre.

Mientras el juicio avanzaba, media ciudad lloraba a su Nicolás, y la otra mitad lo acusaba de mitómano y asesino a sangre fría. Los pibes que quedaron vivos cumplieron sus condenas, o más bien, sus prisiones preventivas –las instituciones judiciales se pasaron la pelota sobre a quién le tocaba qué y cómo- y hoy están libres, intentando retomar sus vidas de pibes de 20 años de clase media.

Lentamente Puerto Madryn volvió a ser lo que tanto trabajó en ser, una ciudad de parques vacíos y siestas al mediodía, sin rescatar reflexión alguna sobre lo destructiva que puede ser tanta quietud. En tiempos de pandemia me reí con la desesperación porteña por la quietud, por la “improductividad”. Los sureños hace años nos sabemos licenciados en hastío.

El cierre de Margarita, un bar cultural que llevaba abierto más años de los que yo llevo viva, simbolizó –o por lo menos para mí- otra conquista de esta especie de fantasma milico que acecha la Patagonia buscando los puntos de bullicio para volverlos silencio. Pero lo que no se mueve, se pudre. Y Madryn ya es agua estancada.

Ese silencio con gusto a represión nos tiró al borde a toda nuestra generación y entonces la monotonía reafirmó su rol de asesino lento. En los días de tanta nada una no encuentra más remedio que aplacar el aburrimiento con algo que maree. La mente se escucha turbia, como si tuvieses el cráneo lleno de moscas. Y a eso de las tres de la mañana, en la oscuridad de tu cuarto, el silencio en las calles y plazas es tal, que, si prestas atención, jurás escuchar al mar respirando. Lento. Pesado. Una criatura dormida.

Yo tuve suerte. Al mismo tiempo que se desataba el juicio, conocí un lugar que me salvó del vino que me destrozaba el hígado, de la soledad absoluta, de la falta de perspectiva de vida, de los amigos que no son amigos. Conocí a Julia, una chica que venía de lejos y que hacía poco se había mudado a la ciudad. Su casa fue mi refugio. Y el de muchas otras personas que hasta entonces no habían encontrado su lugar. Escondido entre la oscuridad de la ciudad costera, existió nuestro bunker, en el que nos encontrábamos un par de gentes hermosas, extravagantes, enojadas, a las que el mundo nos dolía un montón. Pero algo era distinto. Porque éramos distintas. A diferencia de las sombras vacías que deambulaban la ciudad, teníamos algo vivo dentro. Y teníamos ganas. Fran se sumó al grupo y entonces hacíamos viajes a Camarones, él tocaba la guitarra bajo el sol del desierto mientras yo hacía dedo en la ruta y Julia nos esperaba en el camping donde pasamos los mejores días de nuestras vidas, en kilómetros y kilómetros de playas paradisíacas, todas para nosotros.

En el 2019 el enjambre de moscas alcanzó a Fran. Siguiendo la costumbre sureña, se suicidó. Y no podría culparlo, la vida no para de demostrarnos ser un chiste de mal gusto. Pero dejó su huella en una ciudad que recuerda su voz áspera como si hubiese cantado ayer. Cada un par de meses vuelvo ahí, a los temas de Infábula que quedaron colgados en YouTube para escuchar la ultratumba. Y ese dolor conocido, el de estar acompañado, y a la vez tan solo, en la oscuridad de un antro.

"…Y en la oscuridad / estás oculto/ Observándome/ Observándome…”

Las juntadas en lo de Julia continuaron, sanando las heridas que dejaron Fran y Nico y todos los otros tantos adolescentes, amigos, compañeros muertos, con asados al mediodía en un patio lleno de plantas y risas, y entonces caía Agustín con la guitarra y la animaba a Julia para que se siente en la batería que venía juntando polvo en una esquina. Juan agarraba el bajo y tocaban unas melodías que eran interrumpidas por el viejo de Julia con el micrófono pidiendo una de los Redondos, todos cantábamos, compartíamos porro si había porro o mate si había sed, y nos turnábamos para poner la música que escuchaba cada uno, desde Abba, pasando por Metallica o algún rock psicodélico ucraniano que no conoce ni Dios, y terminando en Miranda -en nuestro bunker no se juzgaba a nadie-. Y al terminar la noche, alguien aprovechaba ese segundo de silencio para decir lo mucho que nos amaba, y nosotros respondíamos que también, que también lo amábamos. Y que nos amábamos. Y amábamos nuestro lugar, con tanto cielo como mar.

“Porque tiene mucho cielo y mucho mar

Me gusta este lugar,

¡qué no!

¿Cómo qué no? Míralo, míralo...”

Gustavo Pena “El Príncipe”.