La pregunta acerca de cuándo comenzó el trabajo de edición de los diarios de Abelardo Castillo no tiene una respuesta única. Se podría considerar que el primer paso consistió en el convencimiento del propio Castillo de que ese material podía hacerse público, idea que no había estado en sus planes en las varias décadas en que venía desarrollando esa escritura íntima. Tal vez la convicción llegó durante alguna de las sesiones del taller de los jueves, cuando Castillo compartía de tanto en tanto fragmentos de los diarios y sus alumnos le preguntaban si iba a publicarlos. Sin duda, también influyó en la decisión la escritora Sylvia Iparraguirre, quien no sólo es testigo privilegiada de esos cuadernos (están casados desde hace más de cuarenta años), sino la primera en saber el valor que encerraban esos escritos.

También es plural la respuesta sobre quiénes intervinieron en el proceso de edición. Julia Saltzmann, directora editorial de Alfaguara, empezó ese trabajo hacia fines de 2012, encontrándose con Castillo. En octubre de 2013 nos propuso continuar la tarea a Patricia Somoza y a mí. Ya estaba decidido que los diarios se publicarían en dos tomos: primero, los diarios manuscritos; luego, y los tipeados directamente en la computadora. Al final de cada año se incluirían dos secciones para dar cuenta de las “hojas sueltas” y otros documentos como cartas o notas. Nos tocaba abordar el primer tomo, del que Julia nos entregó un impreso y los archivos digitales.

Lo primero que me sorprendió al iniciar la lectura es la edad que tenía Castillo cuando empezó a llevar estos diarios. Comienzan en febrero de 1954, es decir, cuando aún tenía 18 años. Es tan inverosímil que varias veces volví atrás sobre las páginas leídas a constatar la fecha. La incredulidad obedece a varios motivos: llama la atención la temprana e irrevocable vocación de escritor, la fluidez y la precisión de la escritura, la férrea y exigente voluntad de formación, las precoces preocupaciones filosóficas que atravesarán su vida y su obra. También el acervo de lecturas con las que cuenta: sólo en ese primer año hay menciones a –y discusiones sobre– Sartre, Heidegger, Alfred Stern, Camus, André Gide, Shakespeare, Dante, Poe, Whitman, Neruda, Lorca, Rimbaud, Nietszche, Platón, Baudelaire, León Felipe, Carl Sandburg, Ibsen y el Dhammapada. Anotaciones como “Leer. Volver a leer como antes” o “Dejar de escribir por un tiempo” hechas a los 18 o 19 años hacen pensar que Castillo lee y escribe desde que nació. Y algo de eso parece ser cierto. Comparo la escritura de esos primeros años con las de los setenta y ochenta: las reivindicaciones, las inquietudes y la falta de concesiones son las mismas del principio al final.

Deslumbra también que la escritura sea la medida para todo, como si fuera la verdadera protagonista de la vida de Castillo. Cada año que pasa es evaluado desde la perspectiva de lo que fue escrito o corregido, o de lo que no fue escrito y estaba proyectado.

En todo momento está presente la conciencia sobre el género diario y sus contradicciones. A lo largo de la escritura de estos cuadernos, Castillo reflexiona una y otra vez sobre el valor de verdad de este tipo de texto: “¿Se podrá ser sincero en un diario?”; “En un diario íntimo, ¿se puede escribir todo?”; “Los diarios íntimos son una farsa [...] Una novela, un cuento, unas memorias, hechos exclusivamente para ser publicados, aunque parezca contradictorio, pueden llegar a ser mucho más sinceros que esto”. Más allá de estas consideraciones, queda clara la finalidad de esta escritura como disciplina de trabajo y cantera de ideas. En ese sentido hay dos máximas que recorren estas páginas y que ejemplifican esa voluntad: la conocida frase atribuida a Plinio el Viejo: “Nulla die sine linea”; y la consigna del propio Castillo: “Escribir todo lo que se me ocurre y nada de lo que ocurre”, que define el tipo de diario que le interesa llevar y que puede resumirse también en otra de sus frases: “Se escribe para ver el pensamiento”.

Era la primera vez que me enfrentaba como editora a este tipo de escritura. Repasé mi biblioteca y consulté en librerías. En la Argentina no hay una gran tradición de publicación de diarios personales de escritores. los diarios de Pizarnik, los de Piglia (de los que sólo se conoce por ahora una selección), el Borges de Bioy, el Diario de Gombrowicz. No mucho más. Para definir la manera de transformar en libro una escritura nacida para la privacidad, pensé también en la experiencia de edición de los cinco tomos de la correspondencia de Cortázar. Y estos modelos sirvieron para empezar a pensar cómo intervenir en la edición de este material sensible, testimonial, diferente: no se trataba de un texto en construcción, al que se le pueden hacer sugerencias y correcciones, sino de un documento, cuyas eventuales faltas (la fragmentariedad, las elipsis, los errores) son signos de un presente ya pasado al que pretendemos capturar en cada uno de esos detalles.

El miércoles 11 de noviembre de 2013 a las tres de la tarde nos reunimos con Patricia Somoza en el café de la esquina de Hipólito Yrigoyen y Pichincha, a pocos metros de la casa de Castillo. Repasamos los temas a trabajar. Estamos algo nerviosas y también expectantes.

A las 16 en punto tocamos el timbre. Nos recibió Sylvia. Subimos un piso por escalera y desembocamos en la sala: un amplio salón de techos altos con dos balcones a la calle y muebles antiguos, entre los que se destacan un tablero de ajedrez listo para una partida, acompañado de dos sillas Savonarola. Mientras esperábamos a Abelardo, Sylvia aprovechó para mostrarnos el escritorio de Castillo, que da también a la calle, y el escritorio de ella, que da a un luminoso patio interno.

Por fin apareció Abelardo. Nos saludó con una cordialidad que desmiente la idea que uno podría hacerse a través de algunas de sus fotos más conocidas en las que se lo suele ver con gesto severo. Y enseguida entramos en una conversación distendida y generosa: Castillo no escatima respuestas, ni ingenio, ni relatos.

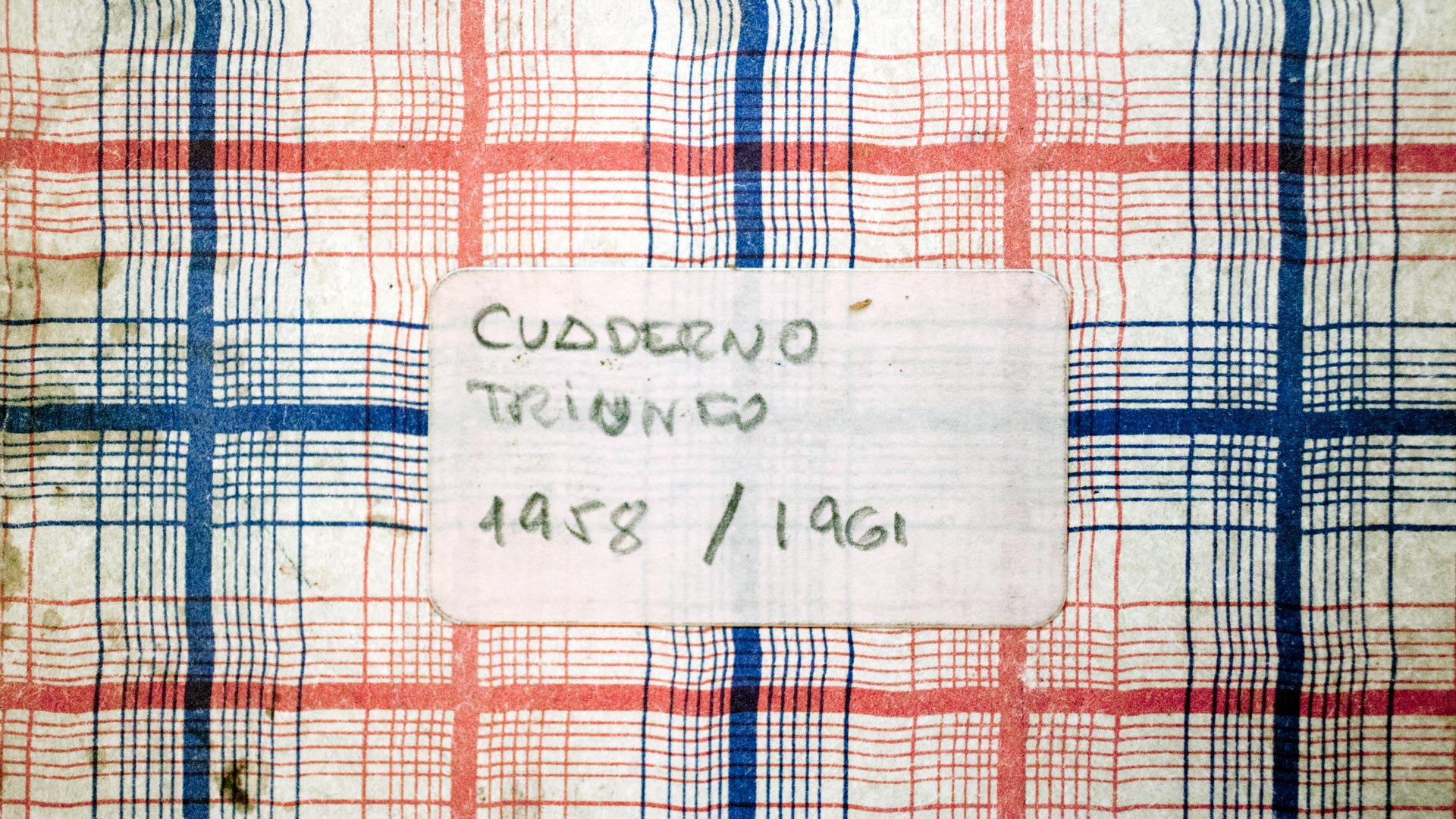

Y finalmente los diarios también hicieron su aparición: como si un reflector iluminara aquello que siempre había estado allí, descubrimos a un costado, apilados sobre un aparador, los cuadernos. Allí estaban, como sobrevivientes de batallas y mudanzas varias, el cuaderno Monitor, el Sol de Mayo, el Triunfo, el “cuaderno de tapas negras”, el “cuaderno sin tapas”, los cuadernos de apuntes de filosofía. Cada uno con su impronta –algunos de aspecto escolar, otros con encuadernación de agenda, uno espiralado, todos de tamaño análogo al de un libro más o menos estándar– y con las huellas que el tiempo y el uso les han ido dejando: casi todas las hojas han tomado un color amarillento, algunas ya están algo ajadas y hay papeles sueltos –manuscritos y otros mecanografiados– agregados al principio o al final de cada cuaderno.

A medida que hojeamos sus páginas vimos que, no sólo de uno a otro, sino dentro de un mismo cuaderno, las grafías varían: hay zonas en que la letra se ciñe al renglón, prolijamente, y se deja leer con bastante facilidad, y páginas con trazos que abarcan dos renglones y que son prácticamente ilegibles. La letra de Castillo expresa sus estados anímicos y –él lo confiesa– etílicos. Y hay registro de ello en alguna línea de los diarios: “Mi letra cambia de un día para otro o hasta de una página a otra”. Se observa también la fluidez de primera mano, quiero decir que no se ven marcas de una escritura indecisa o tentativa, sino que cada frase parece haber salido sin ninguna dificultad de la pluma y haber avanzado sin tropiezos desde el primer momento. Hay sí tachaduras, pero que son de otro tipo: de vez en cuando párrafos completos suprimidos con el gesto drástico e irreversible de quien decide destruir un escrito.

Ese día llevamos un armado en pruebas de página del primer año del diario. Patricia, Sylvia, Abelardo y yo, sentados en torno a la larga mesa de madera oscura, analizamos y discutimos varios aspectos y fuimos fijando un modelo para los siguientes capítulos. Resolvimos varias cuestiones, entre otras, distinguir las notas del editor y las de Castillo, incluir la referencia al cuaderno al que pertenece cada anotación, no unificar el modo de fechar cada entrada sino mantener las variaciones tal como aparecen en los originales, a los que recurrimos una y otra vez para felicidad del ojo y comprobación de la fidelidad de la transcripción de cada coma.

En las semanas siguientes, Mónica Deleis, a cargo del armado del interior del libro, hizo los ajustes de maqueta y fue incorporando las correcciones y los cambios necesarios. Patricia trabajó arduamente sobre las notas a pie de página que había que incluir para aclarar nombres propios o referencias bibliográficas. Fueron días de intenso intercambio de llamados y mails –entre nosotras y con Abelardo y Sylvia–, en los que discutimos la pertinencia de cada una de ellas: por ejemplo, decidimos no incluir notas explicativas sobre los escritores a los que se alude, salvo cuando la mención sólo por el nombre de pila o el apodo no era suficientemente clara (el caso de Noldo –por Arnoldo Liberman– o de Ike –por Isidoro Blaisten–), y consideramos útil indicar las referencias de personajes de libros o películas que son nombrados en los diarios: por ejemplo, Roquentin y Mateo, personajes sartreanos de La náusea y Los caminos de la libertad, o Gulley Jimson, protagonista de la novela La boca del caballo de Joyce Cary.

A medida que avanzamos año a año en los escritos, fuimos reconstruyendo la cronología de los diarios. No fue una tarea sencilla: el cuaderno Triunfo, por ejemplo, contiene anotaciones de los años ‘58, ‘59, ‘61, ‘62 y ‘66, y fue utilizado de ambos lados: las notas del ‘66 están al comienzo del cuaderno, las otras fueron escritas de atrás hacia delante. Patricia y yo trabajábamos sobre la transcripción de los diarios (los originales nunca salieron de la casa de Castillo) y nos guiábamos por las indicaciones que allí había sobre la pertenencia a uno u otro cuaderno. Luego de una lectura detectivesca, armamos poco a poco una suerte de cartografía, que luego nos permitió rastrear en los manuscritos las dudas que se presentaban. Nos estábamos adentrando en el caos de una escritura que por momentos se había acomodado a su propia urgencia en los papeles circunstanciales que estaban más a mano.

Hubo más encuentros en la casa de Abelardo y Sylvia. El último de 2013 fue el viernes 27 de diciembre, con una Buenos Aires al rojo vivo: la sensación térmica superaba desde hacía días los treinta y cinco grados y había cortes de luz en varias zonas de la ciudad. Nos sentamos a la mesa dispuestos a trabajar, pero esta vez rodeados por cuatro ventiladores, y en lugar de café tomamos algo fresco. Como en los encuentros anteriores y en los que seguirían, la reunión estuvo animada por numerosas anécdotas. Sylvia y Abelardo, como buenos narradores, parecen ser coleccionistas de relatos, en los que nunca falta el humor (hasta de las vivencias trágicas logran rescatar alguna escena hilarante), y se turnan para contar y comentar cada uno de ellos con una fruición y un entusiasmo contagiosos. La mayoría son anécdotas con escritores, como los encuentros con Borges: el de 1960 cuando Abelardo tenía 25 años y fue a entrevistarlo a la Biblioteca Nacional para una nota de El grillo de papel, o el de 1983, cuando Castillo –ya un escritor consagrado– fue invitado a presentarlo en una charla con lectores; o la vez que Cortázar lo llamó por teléfono a la mañana y Castillo creyó que era una broma de sus amigos de San Pedro; o las peleas periódicas con Sabato: “Nos peleábamos todos los años: para las fiestas uno de los dos llamaba para saludar y nos amigábamos, y la reconciliación duraba hasta Reyes”; o los despistes de Bioy Casares. También hay anécdotas más mundanas, como la compulsión de Castillo a comprar los productos que ofrecen los vendedores ambulantes: hubo uno que organizó la rifa de una camisa en el vagón del tren en el que viajaban con Sylvia; Abelardo compró varios números y ganó, pero cuando llegaron a destino descubrieron que bajo el envoltorio sólo había un cuello y dos puños minuciosamente abrochados con alfileres.

Hacia fines de enero terminamos de editar y armar todos los capítulos del primer tomo, que pasó entonces a manos de la correctora, Silvia Santillán, quien realizó un trabajo meticuloso sobre las más de seiscientas páginas de galeras. A esa revisión, le siguió la confección del índice de nombres y obras mencionados, tarea a cargo de Marina von der Pahlen, cuya extrema rigurosidad asombró a Abelardo al ver los nombres verdaderos de varios personajes famosos. Son pocos los que saben que François Marie Arouet es Voltaire, que Alberto Pincherle es Moravia o que Felipe Camino Galicia de la Rosa es León Felipe. Obviamente optamos por poner los nombres conocidos: en un índice de nombres es más importante ubicar al personaje que ser fiel a la historia.

El capítulo final de la edición fue el trabajo con el material iconográfico. Por un lado, la tapa, que diseñó Claudio Carrizo a partir de las fotografías de los cuadernos tomadas por Josefina Itoiz. Por otro lado, la selección de fotos y documentos. Allí están las imágenes de la infancia de Castillo en San Pedro, el carnet del servicio militar, el registro de la puesta de Israfel con Alfredo Alcón en el papel de Poe, la reproducción facsimilar de varias páginas de los cuadernos y las fotos que ponen en evidencia que estos diarios son también un retrato de la vida cultural de varias décadas: allí están, junto a Castillo, Leopoldo Marechal, Jorge Luis Borges, Nicolás Guillén, Humberto Costantini, Liliana Heker, Nicanor Parra, Isidoro Blaisten, Raúl González Tuñón, Ricardo Piglia, Juan Forn, entre tantos otros. Muchas de las fotos han sido tomadas en el departamento de tres ambientes de la avenida Pueyrredón, donde Sylvia y Abelardo vivieron más de veinte años, y en el que parecía haber clima de fiesta permanentemente.

Durante estos ocho meses de trabajo, más de una vez Castillo señaló los diarios de André Gide como fuente de referencia. También los menciona tempranamente en sus notas: “La forma exterior de Los cuadernos y las poesías de André Walter, de Gide: la disposición de las ideas, como si fueran versos, hace que sean agradables a la vista”. Esos diarios fueron para él un modelo y una fuente de inspiración fundamental. No es difícil adivinar que los cuadernos de Castillo lo serán también para otros. Y por qué no imaginar que quizás propicien una tradición más rica de diarios de escritores argentinos.