Todo es posible cuando se desborda y rehace un recuento la

memoria:

imprevistas alquimias, peldaños que chirrían, cajones

clausurados y carruajes en marcha.

Sorprendente inventario en el que testimonian hasta las

puertas sin abrir.

Olga Orozco, Andante en tres tiempos

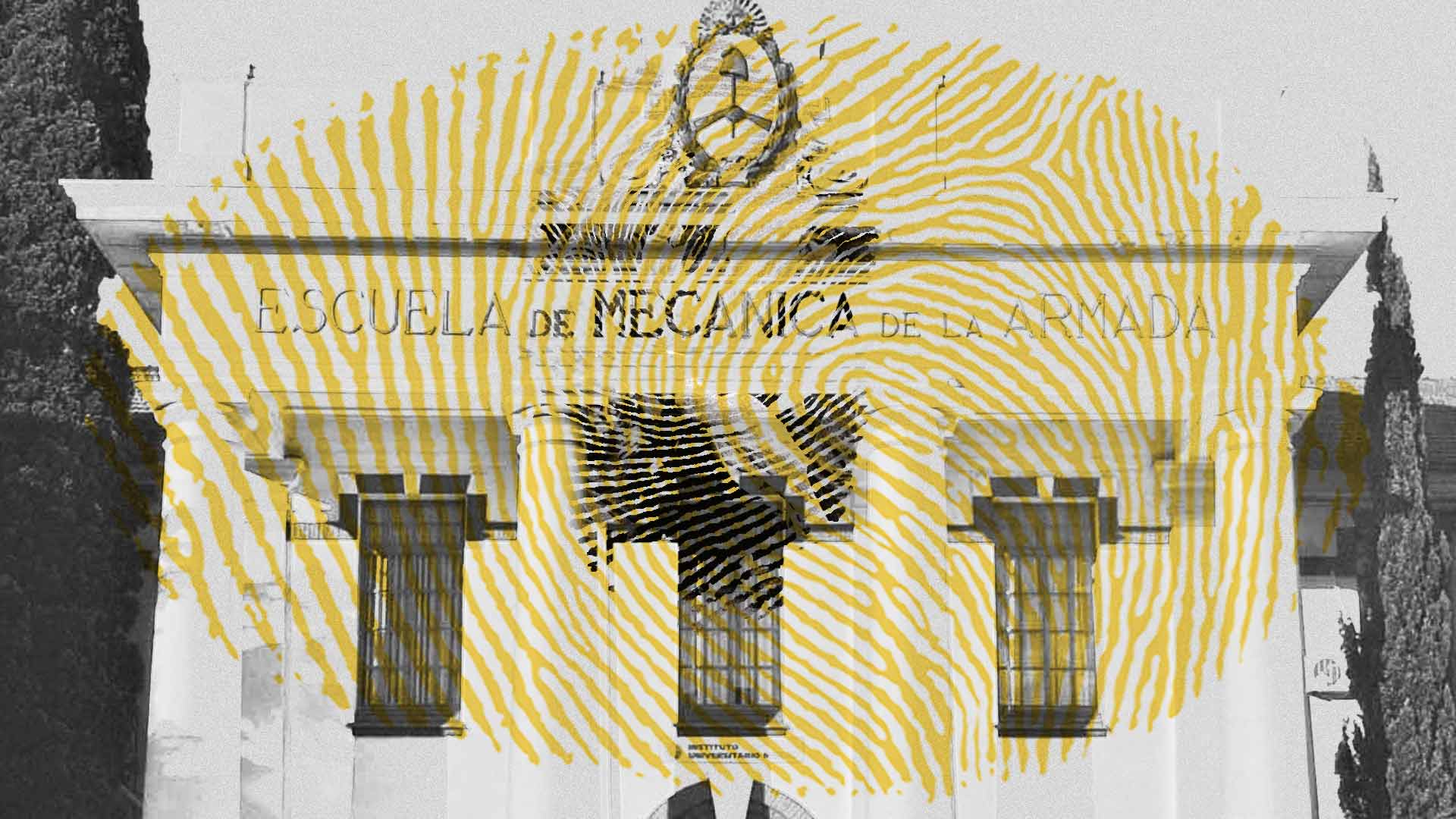

El relato de Mariana D. irrumpe en un momento singular del lento devenir de las memorias, esa temporalidad suspendida donde no todo puede decirse en los primeros momentos de la voz. Requiere del tiempo y la distancia para salir a la luz y ser escuchado. Ahora, precisamente ahora, en que el nombre ominoso volvió a rodar en el discurso público y el rostro amenazante volvió a dibujarse en las pantallas, Mariana D. puede hablar con su voz acuciante e impactar la sensibilidad y la reflexión, hacernos ver aquello que ignorábamos, el costado oculto de su biografía, afectada igualmente por el miedo y el horror. Porque antes hubo, en el despliegue paulatino de las memorias de la dictadura, la revelación del infortunio de otras biografías, desde los primeros testimonios de las víctimas en el Nunca Más a los relatos posteriores de sobrevivientes, militantes, experiencias de la cárcel o el exilio. Una verdadera constelación, donde la propia experiencia se expresaba en tonos, voces y géneros diversos: autobiografías, memorias, correspondencias, autoficciones, entrevistas, prácticas artísticas, y más tarde, la ficción lisa y llana.

En este peculiar espacio biográfico, la trama familiar y la marca de las genealogías tenían indudable preeminencia. Porque siempre estaba en juego, en mayor o menor medida, la brutal intrusión en el corazón del hogar, el arrebato súbito, el ser arrancado de la vida común, la desaparición como figura fantasmática que deja en suspenso los lazos de pertenencia. No azarosamente los organismos, con la investidura simbólica de esas genealogías, se hicieron cargo de su pervivencia y su reconstrucción.

En ese devenir de las subjetividades apareció en algún momento el tiempo de los hijos. Los de los desaparecidos, buscadores de indicios, de verdades, de huellas a menudo arqueológicas –algunos, orgullosos de esos padres que conocieron poco o que no alcanzaron a conocer, otros, dolidos por la vida ofrendada a una causa antepuesta a su rol familiar- y también otros hijos, sus contemporáneos, cuyas vidas bajo la dictadura transcurrieron en aparente normalidad pero cuyas preguntas irrumpen asimismo en el espacio del diálogo y la conversación con una marca inequívoca, generacional. Entre los primeros, algunos alcanzaron notoriedad como artistas y dejaron obras ya clásicas: films como Papá Iván, de María Inés Roqué (2000), Los rubios, de Albertina Carri (2003), M, de Nicolás Prividera (2007); y también obras visuales, como Arqueología de la ausencia (2001), de Lucila Quieto, o Ausencias… de Gustavo Germano (2006), para dar sólo algunos ejemplos emblemáticos.

A este primer momento, de indagación sobre los padres, le sucedió otro, actual, que es el de la vuelta sobre la propia infancia en dictadura, donde autobiografía y autoficción se entretejen dejándonos imágenes desoladoras y entrañables: La casa de los conejos, de Laura Alcoba (2008); Infancia clandestina, de Benjamín Ávila (2011); Diario de una princesa montonera (2012), de Mariana Eva Pérez; Pequeños combatientes, de Raquel Robles (2013), entre muchos otros, muestran la trama cotidiana de ese tiempo, el peligro de la vida en clandestinidad, el miedo a cada paso, el terrible vacío de la falta de los padres. Y es también ahora cuando el exilio toma cuerpo en la voz de los hijos –hijos de exiliados o exiliados-hijos-, como lo muestra la impactante exposición actual en el Centro Haroldo Conti, que dedicó asimismo su último Seminario anual a esa temática. No es aventurado entonces pensar que si “los futuros de la memoria” –tal el título de un panel en Chile en el que participé en 2015- se juegan en la voz de los hijos, este significante debe cobijar también las voces de otros hijos. Como Mariana D., o Luis Alberto Quijano, hijo de un torturador ya fallecido, obligado por su padre a acompañarlo a las prácticas represivas, quien se presentó como testigo en la megacausa de La Perla, sentando con ese gesto un notable precedente. Con este caso cerraba yo mi intervención, planteando que se abría un nuevo horizonte para el estudio y el análisis del devenir sin fin de las memorias.

La voz de Mariana D. parece confirmar esa impresión: hay un nuevo espacio de palabra. Y de lo que se trata ahora es de poder escuchar. Abrir la escucha como hospitalidad hacia el otro. Poder imaginar el sufrimiento de esas otras infancias clandestinas. Lo que pasaba detrás del muro de silencio sobre la vida de los represores. La violencia que eran capaces de ejercer sobre sus propias familias. Ellos, que decidían quiénes serían mejores padres para los niños que arrancaban a sus madres. Ya antes, Vanina Falco, la hermana de Juan Cabandié, había revelado esas miserias interpretando su propio papel en Mi vida después, de Lola Arias, desde esa extraña cercanía/ajenidad del escenario teatral. Y fue más allá, logrando un fallo histórico que le permitió declarar contra su padre en la causa abierta como apropiador de Juan. Ahora Mariana D. da otro paso decisivo y admirable: el de desafiar la herencia construyéndose otra identidad. Pero no meramente por cobijarse bajo otro apellido –el de esa madre sufriente que supo salvar a sus hijos con su amor- sino por rechazar de plano la potestad –“nada emparenta mi ser con este genocida”- no sólo por la violencia sufrida en carne propia sino –sobre todo- por su responsabilidad cívica ante la violencia asesina infringida a los otros. Ejemplo de la responsabilidad que debiera haber primado en esos jueces cuyo fallo, de aplicarse, permitiría quizá que esa “encarnación del mal en todos los ámbitos” –Mariana D. dixit- volviera a transitar normalmente la vida cotidiana de un “viejito enfermo”.

El gesto de Mariana –y su coraje al hacerlo público- nos enfrenta, en el mismo escenario, a una suerte de paradoja: por un lado, el denodado esfuerzo de las

Abuelas de Plaza de Mayo por restituir a los nietos apropiados su verdadera identidad, que los confronta, en mayor o menor medida, con aquella en la cual (hasta entonces) se habían reconocido. Un esfuerzo que redunda, en la mayoría de los casos, en una reconfiguración identitaria valorativa de las genealogías y de la huella que han dejado en la vida social. Por el otro, el esfuerzo de Mariana por construirse una identidad-otra, una que desdice inexorablemente toda posible marca de los genes para abrirse a una dimensión ética del sí mismo. Esfuerzo que hace a la singularidad del caso, y a su tremendo impacto, en un momento decisivo en cuanto a la lucha por los derechos humanos en la Argentina.

Pero es justamente esa singularidad la que debe primar al considerar su relato biográfico en el concierto de voces sobre la experiencia de la dictadura. La singularidad de cada caso, porque no todas las vivencias se asemejan aunque compartan una historia común. Algunas escenas evocadas por Mariana D. –y también por Vanina Falco- nos hablan de una infancia donde el secreto y el ocultamiento eran un modo de vida, como también aparecen en los relatos de los otros hijos. Pero eso no autoriza a realizar generalizaciones, o a agrupar diferencias inconciliables bajo un título inclusivo –Hijos de los ’70, por ejemplo- que supuestamente “fuera de toda ideología” igualan las herencias –cuando son tan disímiles- con el pretexto de develar claves ocultas de la tragedia argentina. Singularidades y semejanzas –si las hay- recién a partir de las cuales pueden proponerse agrupamientos. Mariana D. franqueó un umbral, desafiando la genética. Y seguirá marchando con nosotros.

Y seguirán abriéndose las puertas, como anuncia el poema.