Fotos: Video-homenaje al periodista Enrrique Raab, realizado por la diputada Susana N. Rinaldi

¿Por qué no hay un mito Enrique Raab? O aunque sea un mayor reconocimiento. Quizás porque él desconfiaba de las palabras sacralizadas que viven entre las solapas de los libros y no cultivó la novela —ese género fálico que permite pisar los papers— o la investigación a lo grande (su nacionalidad no hubiera sido un problema cuando Carlos Gardel era uruguayo o francés, y Julio Cortázar, belga).

¿Será porque no pertenecía al grupo mayoritario en la militancia revolucionaria? ¿Porque su desobediencia a la heterosexualidad obligatoria no favorecía el mito para una izquierda que aún trata de asimilar a un Néstor Perlongher, pero tampoco advirtió, como tantos disidentes sexuales que militaban en las organizaciones políticas —es otro mito homofóbico pensar el deseo de hombre a hombre y de mujer a mujer como aquel que compromete el ser todo de quien lo detecta—, la articulación entre política y política sexual o la dejó para más tarde? ¿O porque los cronistas populares suelen ser populistas y él no era ni una cosa ni la otra? ¿Por- que era algo más complicado que lo que Carlos Monsiváis definió como “cronista” (un miembro de las minorías que habla en nombre de las mayorías astrosas)?

Me dijo por teléfono Felisa Pinto, quien a veces se define como cronista del café society, otras como cronista a secas y muestra que el estilo en todos los que pasaron por las redacciones de Jacobo Timerman fue una epidemia de la que nadie se cura:

Era un periodista para periodistas con aire de chevalier servant, de palabras medidas y ordenadas, muy precisas, pero no alguien que genera anécdotas. Yo lo conocía por medio de Luzbel Fernández Benegas, el amigo de Manucho. No supe del côté ERP, pero tampoco tenía el perfil del desaparecido. Pero no era un frívolo, sino alguien que andaba por los reservados del show off para estar al tanto de todo. A Raab lo recuerdo con un aspecto muy masculino, como de ser discreto sobre una pasión lacerante no correspondida. Para imaginárselo hay que tener en cuenta el entourage de Alberto Tabbia, Edgardo Cozarinsky, el mismo Luzbel. Éramos capaces de competir en quién se levantaba más temprano para ir a una disquería de Belgrano adonde habían llegado unos pocos discos de Zarah Leander o de, luego de leer El perseguidor de Cortázar, escuchar todo Charly Parker. Íbamos a la librería del cine de Diagonal Norte a comprar el último libro sobre Ingmar Bergman, al cineclub siempre. No era esnobismo, creo que éramos a más no dar consumidores de todo el arte del siglo XX.

Lo que dice Felisa Pinto es que Enrique Raab era un síntoma de su época. Un anfibio entre los cineclubistas fanáticos —formó parte de Gente de Cine, luego de Núcleo—, los militantes revolucionarios —fue militante del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores)— y los periodistas sindicalizados —integró la agrupación Emilio Jáuregui— o por la combinación de las tres cosas, se hizo conocido en las revistas modernas de las décadas de 1960 y 1970 que se caracterizaban por ser reaccionarias en sus primeras páginas —las destinadas a la política— e impertinentes y contestatarias en las que el ambiente denomina periodismo hembra: artes y espectáculos, vida cotidiana, cultura. Si Jacobo Timerman fue el inventor del modelo y un epígono criollo del ciudadano Kane, Enrique Raab pareció haber pasado no solo por los medios que este dirigía, sino por la mayoría: Confirmado, Primera Plana, Análisis, Siete Días, La Razón, Clarín y hasta la efímera Todo, de donde un furioso Bernardo Neustadt lo echó debido a sus críticas a voces.

Quien quiera hacerse raabioso con bibliografía puede leer Enrique Raab, claves de una biografía crítica. Periodismo, cultura y militancia antes del golpe de Máximo Eseverri y Crónicas ejemplares. Diez años de periodismo antes del horror (1965-1975) de Enrique Raab y con selección y prólogo de Ana Basualdo.

Una vida

Raab había nacido en Viena en 1932. Luego del Anschluss, sus padres emigraron con él a la Argentina. Tenía seis años. Sus recuerdos del nazismo deben haber quedado sumergidos por los que uno de sus coterráneos (Sigmund Freud) llamó “recuerdos encubridores”. Una memoria materna —transmitida a su amiga periodista Susana Viau y transcripta en su biografía— certifica que era muy blanco con mofletes sonrosados y que una vecina italiana se los pellizcaba diciéndole: “Muy lindo, Enrique, cachetudo y gordito como un chancho”; que aprendió español enseguida y se puso a leer desde Mandrake el mago en adelante. Aunque la palabra “nacional” siempre le despertó sospechas y discutió con los que la utilizaban aun con las mejores intenciones, asistió al Colegio Nacional de Buenos Aires como tantos argentinos, incluido su enemigo político Mario Firmenich. Como para asegurarse el honor laico propio de los grandes periodistas de época, pero también como parte de un rasgo argentino —Domingo Faustino Sarmiento y Jorge Luis Borges fueron autodidactas, lo mismo que Ezequiel Martínez Estrada— no se recibió, “quedándose” con una materia por diferencias con su profesor: Historia.

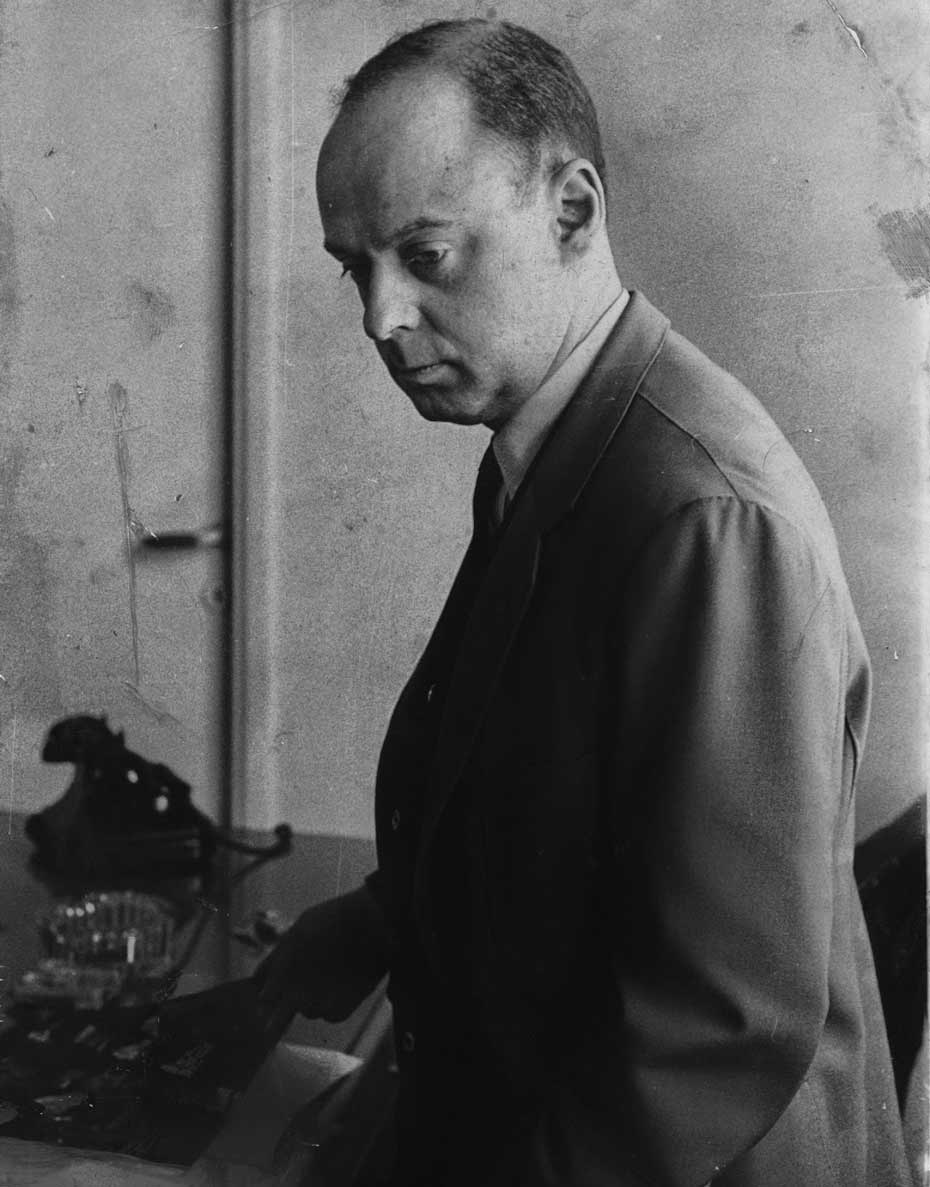

Para volver a esa Europa perdida en la amnesia infantil, muy joven se empleó en una agencia de viajes —hablaba cuatro idiomas— hasta que se encontró con el periodismo, un oficio en el que recaló por estar interesado en todo y no al revés, es decir que a partir de ese trabajo todo se volvió transformable en información. Es por eso por lo que el marxista pop Roberto Jacoby no lo recuerda haciendo análisis teóricos en relación con determinados movimientos de la clase obrera o de la situación de esta en la causa latinoamericana, sino confiando en el dato que extraía desde algún rincón de la ciudad y que era siempre sorprendente. Envuelto en un impermeable de detective de ficción, movedizo —el jefe de personal de La Opinión detestaba verlo sentado sobre su escritorio—, solía ir por cada rincón de las redacciones conspirando en medio de un ambiente que Jacoby asocia con el de la película Casablanca.

Fuera de los medios masivos, Raab escribió en la revista Nuevo Hombre, fundada antes del gobierno de Héctor Cámpora, a partir de 1974, en manos del PRT y a la que su entonces director, Manuel Gaggero, llamaba El Comba legal, en alusión a El Combatiente, el diario de la organización. Allí Raab no firmaba, aunque dicen que era fácil descubrir su estilo. También trabajó en Información, de los Montoneros, que solo sacó un número y en El Ciudadano, de la misma organización, un proyecto en el que participaba cuando su casa fue allanada y él secuestrado a mediados de abril de 1977. En ninguno de estos medios cedió a una pluma pedagógica ni dejó de traslucir su visión personal y hasta se ganó las ironías de sus compañeros de militancia por su defensa ideológica de una película como Infierno en la torre:

La crítica de la prensa argentina —una de las menos inteligentes y más pedantes del mundo— ha tratado el fenómeno de Infierno en la torre con la ligereza irónica y sobradora que la caracteriza: acostumbrada desde hace años al psicologismo y el elitismo, no ha logrado ver en esta superproducción destinada a las masas de todo el mundo la variante sutil que el film introduce al mensaje habitual de una potencia imperialista, dirigido tanto hacia los propios habitantes de su imperio como a los de sus colonias. Esta miopía no debe extrañar en estos eternos y poco imaginativos glosadores de Bergman y de Fellini, para quienes el testimonio creativo e individual es un cómodo trampolín para sus digresiones sobre la incomunicación, la soledad y la angustia, caballitos de batalla de la problemática pequeño burguesa.

En 1974, Ediciones de la Flor le publicó a Enrique Raab el libro Cuba: vida cotidiana y revolución —por paciencia e insistencia de Daniel Divinsky—, una recopilación de sus artículos aparecidos en La Opinión. Un libro ponderatorio, pero lejos de la complacencia partidaria y que no cayó bien en la isla: sobre todo —supongo— el testimonio sobre “siete cubanos reunidos estudiando y discutiendo un fragmento de El diario del Che, como si fuera un pasaje especialmente arduo de la Cábala”. La ironía sería contrarrevolucionaria; ese y un trabajo sobre Luchino Visconti editado por Gente de Cine son sus únicos libros. También hizo un cortometraje, José, sobre un texto de Ricardo Halac que ganó en 1962 el primer premio del Concurso Anual de Cinematografía, lo que le hizo pensar a su amigo Edgardo Cozarinsky que la verdadera pasión de Raab era el cine:

Fue un artista frustrado que llevó al periodismo la inteligencia y la sensibilidad que no logró encauzar en la creación. Sus notas pertenecen a un periodismo difícil de concebir en los años del “retorno a la democracia”, con su conformismo bien pensante, y que solo hoy asoma en el cultivo de la crónica. No pudo gozar de la independencia y del consiguiente prestigio de un Voltaire o un Karl Kraus, pensadores que incursionaron en una difusión de sus ideas emparentada con el periodismo. Pero en cualquier ocasión se las ingenió para deslizar una sospecha de disidencia, una iluminación tangencial del tema: todo lo que podía inquietar a los poderes de turno. Esa fue su verdadera práctica de la subversión.

Cozarinsky me responde por correo electrónico, pero su tono deja traslucir un duelo que no cesa por ese amigo al que insiste en recordar en el período anterior a su militancia revolucionaria.

Todoterreno

“No hay tormento comparable al del periodista en

México. El artesano se basta a sí mismo, conoce su oficio,

pero el periodista tiene que ser no solo Homo dúplex,

sino el hombre que, como dice Valhalla,

puede dividirse en pedazos y permanecer entero. Debe

saber cómo se hace pan y cuáles son

las leyes de la evolución; ayer fue teólogo, hoy

economista y mañana hebraísta o molinero:

no hay ciencia que no tenga que conocer ni arte en cuyos

secretos no tenga que estar familiarizado.

La misma pluma con que bosquejó una fiesta o un baile,

le servirá mañana para escribir un artículo

sobre ferrocarriles y barcos […]. Y todo sin tiempo para

abrir un libro o consultar un diccionario”.

MANUEL GUTIERREZ NAJERA

Enrique Raab —al igual que Lucio V. Mansilla y Rodolfo Walsh— suele presentarse en sus textos como “este cronista” o “un humilde cronista”. De ese modo elude la primera persona, como si dijera: “Yo no importo, soy un humilde servidor de la realidad”. El crítico Julio Ramos estudia muy bien en José Martí el gesto de reivindicarse “cronista” o “periodista” contra el “experto”, un producto de la fragmentación capitalista.

El lugar común separa el saber periodístico todoterreno como superficial y de popurrí y el universitario como sólido y legítimo. El escritor César Aira proponía no tan en broma que los exámenes finales de una carrera se tomaran diez años después para ver qué quedaba de esos saberes adquiridos en pos de la calificación.

Pero un caníbal de todo hecho cultural como Raab era capaz de convertir la calle en un prolífero mapa de saberes solo cultivables en una Buenos Aires que funcionaba como una gigantesca universidad laica en la que durante una sesión de cineclub se podía disfrutar de La barquera María (una película alemana de los años veinte), ir al Instituto Di Tella para embadurnarse de talco en La Menesunda de Marta Minujín, formarse en las ediciones del Centro Editor de América Latina, hacer un curso de marxismo con el maestro autodidacta Raúl Schiarreta, ver o hacer teatro independiente de acuerdo o no con la interpelación de Alberto Ure: “¿Usted dejaría que su hermana se casara con un bretchiano?”, asistir a una escuela de formación de cuadros en algún partido de izquierda y participar de hitos históricos como los que tan decisivamente enumera Ana Basualdo en Crónicas ejemplares y que hacen al contexto Raab: “la caída de Arturo Illia, hasta la caída de Isabel Perón, pasando por la dictadura de Onganía, la muerte del Che, la división ideológica del sindicalismo, el Cordobazo y el Rosariazo, el apogeo de la guerrilla, Lanusse, el cristianismo revolucionario, la peronización de la izquierda, la vuelta de Perón, el gobierno de Cámpora, la victoria electoral y la muerte de Perón, el gobierno de Isabel y López Rega y el surgimiento de la Triple A”.

El método

La comparación entre la cultura popular nacional con la cultura alta universal y de todos los tiempos era uno de los procedimientos favoritos de Raab. No la utilizaba como Sarmiento para traducir maravillas del mundo a modestos patrimonios nacionales y así relativizar el poder de aquellas: simplemente hacía que las dos culturas se contaminaran. La comparación era también una forma de pedagogía: al utilizarla deslizaba en cada crónica un plus de información, un trozo selecto de su enciclopedia personal. Así las fans de Palito Ortega —a quien comparaba con un “sol obsesivo copernicano”— le evocaron a las mujeres que se desmayaban cuando cien años antes Franz Liszt se sentaba ante el piano; el gordo Jorge Porcel, la suprarrealidad que reivindicaba André Breton; y Mirtha Legrand, como primera actriz de la obra Constancia de William Somerset Maugham, a las mujeres del clan japonés de los Taira que luego del triunfo del clan Minamoto en la batalla de Dan- no-ura se dedicaron (amén de la prostitución) a una forma de teatro gestual “sin más sentido racional que el mero ejercicio de la grafía física”. Cuando quedó así escrachada, Mirtha ya había iniciado su costumbre de comer en público y de hablar zonceras alrededor de una mesa. Raab era capaz de endilgarle al bombo —el instrumento populista por excelencia y por el Negro Tula— una descripción digna de un profesor del Collegium Musicum: “El golpe rítmico del bombo queda punteado con otros ritmos, binarios y ternarios, producidos por bombos más pequeños accionados alrededor del bombo gigante”.

Cuando un hecho cultural le parecía significativo más allá de su actualidad, como el estreno de la película Escenas de la vida conyugal de Ingmar Bergman o la obra de teatro Yerma de Federico García Lorca, Raab solía hacer una pequeña encuesta entre el público más destinada a actuar como recurso narrativo que a constituir un testimonio. ¿Quiero decir que eran mentira? La pregunta está mal planteada porque la ficción es de un orden diferente a la mentira. O más bien solo no lo es cuando se trata de una falsificación de pruebas destinada a refutar un argumento contrario.

En un registro trágico, cuando Rodolfo Walsh escribe Carta a mis amigos donde relata la muerte de su hija María Victoria durante un enfrentamiento, recurre al testimonio de un soldado. Ricardo Piglia lo sospechó un artificio retórico. Quizás se trataba de crear, como lo hizo en el comienzo de Operación Masacre —donde era el grito de un colimba durante la represión del levantamiento del general Valle lo que le generaba el deseo de investigar— una tercera instancia, algo así como un representante del civil inocente entre dos ejércitos enfrentados. No era una falsificación, sino una verdad no meramente fáctica. Y Walsh en la carta dice que por una vez las noticias de la muerte de su hija no tergiversaron los hechos. Las respuestas a menudo jocosas que Raab registra en sus encuestas a las que les da un rango no mayor que el fruto de una síntesis veloz o de algo oído al pasar son meras invitaciones a la identificación del lector, no evidencias.

Por más galas retóricas que luciera junto a la riqueza de sus datos, Raab valoraba la síntesis y en la más simple enumeración era capaz de contar el mito de una ciudad completa:

Nadie, excepto los portugueses, conoce Lisboa. Barquitos pintados, inmóviles en el estuario del río Tajo; gallos con ojos de amatista y colas multicolores; Amália Rodrigues, solemnemente drapeada en vestido soirée, el cuello modiglianesco parcamente adornado por una hilera de perlas, entonando un fado quejumbroso en medio de dos caballeros en smoking que tañen sus guitarras; entre el falso empaque de un Portugal, eternamente pintoresco, inconmovible y sólido como los peñones de Algarve y los quinientos años ilusorios que Salazar auguraba al Imperio lusitano, la imagen para el turismo se diseñaba perfecta.

Desde ahí, “Crónicas de Portugal, un país desconocido” partirá para contar La Revolución de los Claveles desde el detalle de las distintas sublevaciones organizadas contra la dictadura de Salazar hasta las formas de pedir café en Lisboa: uma bica, uma chavena, um carioca o um garoto, según salga con agua, se corte con leche y otras variantes.

Aunque las revistas y diarios en los que trabajaba solían dar la bienvenida a los recursos literarios, Enrique Raab solía permitirse licencias extremas y sacarles el jugo: en una nota titulada “Juan José Camero” hace la crítica de la obra Arrorró mi hombre, insertada en un paréntesis de veinte líneas en donde enumera lo que supuestamente le dijo al actor:

“Todo lo que vos decís es verdad”, dice Camero, después de escuchar, con esa mirada suspendida en algún lugar entre la introspección y el miedo, las opiniones de este periodista sobre el estreno de Arrorró mi hombre (Noche de angustia, la del último sábado, en el Salón de las Américas del Provincial. Una obra de Don Appeli, un texto cuidadoso, bien escrito, con personajes claros y rotundos: nada de la verborragia demagógica archirreaccionaria de Abel Santa Cruz. Nada, en fin, que sea típico para el teatro de Mar del Plata. Pero sucede que Graciela Borges, una suerte de copera neoyorquina, sale vestida en Knak; y Rosa Rosen, una posesiva madre a punto de ingresar a un hospicio para ancianos del Bronx, aparece peinada por Miguelito Romano; y Camero, conductor de camiones y reprimido sexual, usa trajes de pana lustrosa de Pepe Orlando. Curiosa noche de estreno, en la que nadie se siente cómodo hasta que Rosen, para quien un tablado es como el piso de su casa, decide que la obra es suya y sale a matar. Error de cálculo, seguramente, porque nadie es definitivamente nadie en este proyecto equivocado cuyo texto interesante, agresivo, sutil, pasa como de costado, inaudible, enterrado entre las pelucas de Romano y los vestiditos de Knak).

A pesar de la marca vienesa en el orillo, Enrique Raab siempre me pareció un vienés de autocultivo, alguien como el escritor C. E. (Carlos Eduardo) Feiling, nacido en Rosario, que se complacía en fingir lo que era y por eso había adoptado la costumbre de reemplazar sus nombres de pila por iniciales como los antiguos autores del país de sus padres (Inglaterra). Para Raab el primer viaje a Europa debe haber sido más parecido al viaje que David Viñas llamó “importador” que a una búsqueda de los orígenes.

Su biógrafo, Máximo Eseverri, apuesta por una marca vienesa más lineal:

Le hablé de la originalidad de Raab a Erich Hackl, un historiador que investiga a los vieneses en Latinoamérica. Me dijo: “¿Originalidad? Para nada. Enrique Raab sigue una tradición que se continúa en Latinoamérica, pero tiene origen en Viena. Hoy se estudia en ciencias sociales la ciudad de los cafés, esa escena que se entronca con la escuela de Frankfurt, de cultura crítica middle europea de principios y mediados de siglo. Había tipos como Peter Alternberg y Alfred Polgar que eran verdaderos orfebres del texto corto y que tenían ese estilo incisivo. Alternberg, por ejemplo, que había registrado su mesa de café como dirección postal, escribía textos para el dorso de las tarjetas postales”. AlbanBerg, el autor de Wozzeck, a cuyo estreno en el Colón asistieron juntos Cozarinsky y Raab, hizo una pieza de teatro con esos textos. Hay una cierta empatía...

Le pregunté a Eseverri si Raab habría leído a Alternberg. “Con su cultura era muy probable. Pero yo creo que las claves de la transmisión cultural pueden jugarse más allá del conocimiento explícito de la obra”, contestó.

La pasión de Eseverri por Raab queda curiosamente reflejada en la tapa de su libro Enrique Raab, claves de una biografía crítica. Periodismo, cultura y militancia antes del golpe donde su propio nombre aparece en clara asociación con una foto de su biografiado, los dos en rojo furioso.

Militancia e intimidad

En 1973, un Néstor Perlongher —poeta gay de origen trotskista con ganas de integración popular— llevaba al FLH (Frente de Liberación Homosexual) a sumarse a las movilizaciones peronistas. Pero los peronistas al parecer se corrían y entre las masas promontoneras y el FLH siempre quedaba una franja enorme de asfalto. Luego vino eso de “No somos putos, no somos faloperos...”. Enrique Raab no se acercó a esos intentos de articular política y deseo por los que pasaron en tiempos menos definidos desde Manuel Puig hasta José Bianco.

Roberto Jacoby, que se cruzó a Raab en diferentes momentos de su vida, solía encontrárselo fuera de las redacciones, pero no por casualidad, en bares como este donde nos reunimos, solo que mucho más inocente:

Conocí a Enrique cuando tenía doce años y estudiaba pintura con su cuñado Roberto Rosenfeldt. El taller quedaba en el primer piso del negocio familiar, creo que una sastrería. Por ahí pasaba Enrique y conversábamos. Era muy simpático.

Él fue quien me consiguió mi primer empleo en el cine club Gente de cine. Me acuerdo, debía tener unos quince años, que recortaba notas de los diarios y las guardaba en esos sobres enormes en donde se archivaba entonces, ayudaba a pegar películas con acetona o enviaba latas por correo al interior. Después trabajé con él en La Opinión y Nuevo Hombre, pero nos encontrábamos en las teteras, aunque no hablábamos de eso.

Desde el Colón o la librería Galatea o desde la Rosada hasta el bar El pulpito donde se juntaban los periodistas de La Opinión, desviándose por la avenida Corrientes existía uno de los tantos circuitos para los placeres masculinos: El Paulista, La Paz, El Foro y Banchero eran los nombres de las “teteras”, esos lugares de encuentro en donde se jugaba otra clandestinidad distinta de la política en la que podía ocultarse tanto el nombre propio como el falso y por supuesto solía no haber armas.

Cuenta Jacoby que “el Frente de Liberación Homosexual apenas empezaba. Solíamos pensar la homosexualidad —una palabra que se usaba en el mejor de los casos, ya que no existía la de ‘gay’— como una cuestión privada y entonces tampoco hablábamos y, cuando nos juntábamos a charlar en el Politeama, los secretos eran políticos”.

En el libro de Eseverri, Manuel Gaggero recuerda a Raab respondiendo a las noticias sobre el trato que en Cuba daban a los homosexuales con una fe que pedía tiempo para que la revolución encarara esas cuestiones, al igual que la violencia cotidiana contra las mujeres.

Edgardo Cozarinsky es más amargo, aun en su afecto incondicional: “Enrique no fue el único intelectual sensible a la politización integral de toda experiencia, un espejismo de finales de los años sesenta que a principios de la década siguiente derivó en militancia armada. Judío y homosexual, se acercó a grupos donde abundaban el antisemitismo y la homofobia”.

Al periodista y escritor Marcelo A. Moreno —quien trabajó con él en La Opinión— le hace gracia que un hombre tan severo en sus juicios como Raab tuviera una cierta obsesión con Juan José Camero, aunque le diera con un caño en sus críticas. Desde el teléfono su voz suena reivindicativa en busca de una definición tajante:

Creo que era un periodista de una importancia clave en un momento clave, leído por la élite. Quiero decir que en ese momento Operación Masacre no tenía la importancia que tiene ahora. Era muy agudo, pero su agudeza no era brutal en el sentido de que él la utilizara para derrotar al otro. Su tipo de inteligencia no era guerrera a la Argentina. No lo recuerdo como un gay público como Pedro Barraza, que era un verdadero referente del peronismo. Lo recuerdo muy discreto, aunque tuviera cosas increíbles. Una vez fuimos juntos a entrevistar a Camero. No sé por qué razón lo acompañé. Supongo que porque éramos compañeros y yo estaba también en Mar del Plata, y él estaba fascinado. Yo no lo podía creer.

Quizás el pasaje a la clandestinidad lo hubiera preservado, pero seguramente Raab sabía que eso significaba una invasión de su intimidad. Quizás la renuncia al deseo que no osa decir su nombre y que ahora lo dice un poco más. La organización le ofreció un pasaje a París para mantenerlo mientras no consiguiera trabajo, pero él se negó.

Máximo Eseverri es taxativo:

En el instante en que Enrique Raab guarda para sí o ignora sus diferencias con las vías revolucionarias, en el instante en que troca mirada crítica y denuncias por tolerancia de situaciones que no comparte, funda la base de una asimetría que, a la larga, hará imposible tanto una separación definitiva como un vínculo más profundo y consistente con las organizaciones revolucionarias a las que buscó adscribir.

El fin

Entre los amigos de Raab ajenos a la militancia política es común sumar a la pena por su final trágico la idea de que este había escapado a sus cálculos. Ellos suelen repetir la palabra “ingenuidad”, ya que la palabra “perejil” les resultaría demasiado política. Pero ¿acaso la mayoría de los militantes no estaban lejos de ser orgánicos o cuadros militares y conservaban en cambio su enorme diversidad cultural? El terror no se equivocó: al parecer Raab estaba lejos del momento de la desilusión, actuando. Su muerte irrumpe sí un proceso de crítica y disidencia que ya había comenzado antes de los sucesos de Monte Chingolo.

Edgardo Cozarinsky compartía con Raab una amistad donde la palabra “política” iba siempre acompañada de la palabra “cultural” y es ese vínculo el que evoca. Es una manera de preservarlo en un espacio feliz donde los bienes culturales se gozan en la complicidad y el diferimiento de la muerte:

Escribí un cuento, no sobre, sino más bien alrededor de la muerte de Enrique: “El fantasma de la Plaza Roja”, en mi libro Tres fronteras. Es una serie de digresiones concéntricas, donde no hay nada inventado excepto la forma de abordar nombres, circunstancias, episodios que en superficie tienen poco en común. Lo menciono porque la persona de Enrique era elusiva, hecha de aparentes contradicciones, y está hecha de una superposición de afectos y lealtades que no se agotan en la circunstancia de su muerte trágica. En él, la pasión por todo un mundo cultural Mittel europa se mezclaba con una curiosidad apasionada por el presente que le tocó vivir. No te oculto que nuestra amistad se cimentó en aquellas afinidades culturales, no en el compromiso que Enrique se impuso a sí mismo con una actualidad que a mí me inspiraba desconfianza, cuando no rechazo. Su humor, sin embargo, minaba constantemente la rigidez ideológica que había elegido respetar sin someterse del todo a sus consignas.

Hay una imagen de Enrique Raab en la que participa de un paro gremial vestido como para ir al Colón; otra en donde por costumbre suele entrar a la redacción de La Opinión por la puerta prohibida, la del taller; otra en la que muestra con orgullo un mensaje de amenaza de la Triple A en donde se le dice: “Judío, rusito, estás muerto”. Es evidente que era el hombre que está al tanto de la noticia última en cualquier área y la difunde —incluso las que tienen categoría de chisme— y por eso fue bautizado Radio Varsovia, aludiendo a una radio clandestina de la Segunda Guerra Mundial. A veces los que lo lloran y buscan explicaciones no se atreven a pronunciar la palabra “mitómano”, pero parecen sopesarla; otras se conforman con aludir a confidencias que romperían las reglas de seguridad. Pero hay quienes están en desacuerdo.

“Teníamos la regla de no hablar de política y siempre la cumplimos —me confió el ya fallecido Ernesto Schoo desde su living de la calle Beruti en donde envejecía despojado de sus innumerables perros y gatos, pero aún colaborando en La Nación—. En ese sentido era muy discreto. Yo me acuerdo que él recibió a una pareja de chilenos refugiados. Jamás me contó que tenía gente en su casa a pesar de que yo lo veía porque nuestras ventanas se enfrentaban a través de un patio. Y eso que teníamos absoluta confianza”.

Quizás para los que subestiman el alcance de la militancia de Raab exista la necesidad de encontrar una causa que permita imaginar que había un control posible en situaciones que —como se supo por medio del testimonio de los sobrevivientes— carecían de toda lógica que no fuera la del terror. Pero amigos y compañeros de militancia coinciden en que Raab estaba en peligro y debió irse a partir del golpe de 1976. Raab no habría sopesado los riesgos de su trabajo en El ciudadano, las visitas de advertencia donde le habían quemado suéteres y camisas con cigarrillos, las amenazas.

Marcelo A. Moreno recuerda con estupor el entusiasmo con que Raab le contó su trabajo en Nuevo Hombre en tiempos en que “ya silbaban las balas de las Tres A”. Pero Roberto Jacoby dice que entre los redactores de La Opinión se codeaban informantes de la Marina y del Ejército con los militantes de la lucha armada hasta que estos últimos se fueron, pasaron a la clandestinidad, se exiliaron, fueron chupados y asesinados o sobrevivieron y que todos sabían en qué andaba cada uno.

Para la compañera de militancia y amiga Susana Viau, Enrique Raab estaba en riesgo y lo desestimaba. Para el libro de Eseverri contó:

Había ido con la persona que iba a poner el capital para El ciudadano a ver a un vocero de la Marina. Luego tuve una fuerte discusión con Enrique en un bar, a una cuadra del departamento en el que yo vivía, en Las Heras y Coronel Díaz. Nos habíamos juntado a desayunar.Yo había llevado a mi hijo en el cochecito. Enrique me comentó que haber estado con este capitán era para él una forma de “blanqueo”, que si lo recibía este tipo quería decir que no había nada contra él. Yo me enojé mucho, le dije que estaba cometiendo un error, que ser recibido por un oficial de una Fuerza no quería decir nada, que la gente de la Marina podía saludarlo a la tarde y secuestrarlo a la noche.

El 16 de abril de 1977 Enrique Raab fue secuestrado junto a su compañero Daniel Girón, un joven que formaba parte del coro del Teatro Colón. Hoy integra la lista de cien periodistas desaparecidos.

Ernesto Schoo (vecino de Raab) escuchó el operativo que se hizo con gran despliegue a la madrugada:

A eso de las tres de la mañana empecé a oír gritos y órdenes: “¡Apaguen las luces! ¡Cierren las ventanas!”. Vi una luz poderosísima que caía sobre el departamento de Enrique. Oí tiros, pero no le di importancia porque el edificio estaba cerca del puerto y eso pasaba a menudo. Pero después olí a pólvora y me di cuenta de que los tiros sonaban de cerca. Oí los ladridos de las dos perritas de Enrique y después nada más. Y a la mañana siguiente bajé temprano y la encontré a la mujer del portero. Me contó que los habían metido en la pieza, pero que ella había podido asomarse cuando se llevaban a Enrique y dejaba un reguero de sangre. Después a Daniel lo soltaron. Volví a verlo, pero decidí no hacerle preguntas y él no me contó nada. Después que pasó todo eso, la actividad de Daniel fue ser guía interno del Colón. Ahora creo que murió. A mí una de las cosas que más me han golpeado de la muerte de Enrique es pensar en esa mañana en que yo fui a ver qué había pasado y estaba el padre. Este pobre hombre me conmovió hasta las lágrimas. Pensar que él había querido huir justamente de la garra del fascismo, había hecho esa dificilísima travesía huyendo de Europa a través de Grecia y acá lo vuelve a agarrar aquello de lo que había escapado. Hay en eso un elemento trágico casi griego. El destino persiguiendo al héroe.

Hacia el final de Enrique Raab: claves para una biografía crítica, Máximo Eseverri escribe: “Raab fue un hombre talentoso, inteligente, tierno, valiente, capaz de participar de grandes grupos humanos sin renunciar a su particular estilo, alguien que puso su vida en riesgo por la persona que amaba”. Raab habría argumentado que su persistencia en quedarse en el país se debía a su relación con Daniel Giron. ¿Pero esta interpretación como definitiva no lo deja del lado de la razón íntima atribuida a las mujeres y los homosexuales?

—A mí me cuesta tanto imaginarme a Enrique viejo—me contó Ernesto Schoo—. Pero creo que seguiría siendo igual.

—¿Se acercaría a los grupos de militancia gay?

—Es probable.

—¿Viviendo con Daniel? ¿Asumiéndolo a la manera actual?

—Yo voy a decir algo que no sé si estoy autorizado a decir. Él no se llevaba muy bien con Daniel. Supongo que se trataba de las discordias comunes a las parejas, pero me dijo alguna vez que no era lo que él esperaba que fuese. Es cierto que casi siempre pasa eso...

La elección de Raab de no irse del país puede explicarse por un resabio vienés en donde la propia caballerosidad se da por descontada aun en los capos de la Marina o en el intendente Osvaldo Cacciatore que durante una entrevista le aseguró: “A usted no lo van a tocar”. En el deseo de no volver a inscribirse en una diáspora y así desandar el camino que Salomón Raab había iniciado luego del Anschluss: un exilado no desea ser un nómade ni un apátrida. O en la voluntad de correr la suerte de un grupo de hombres y mujeres como uno más, no como el que porta un secreto que lo separa.

¿Raab vivo? ¿Qué sería? “Hubiera —decía Sartre— es un verbo que no existe”. Fue en cambio un periodista ejemplar y un militante del PRT: la síntesis —él lo sabía— prescinde de las metáforas.

¿Por qué no hay un mito Enrique Raab? Como me dijo su biógrafo Eseverri: “Porque él jamás hubiera consentido en convertirse en un mito”. Hubiera sido el primero en destruirse como tal con un adjetivo insolente, una comparación desopilante, una sentencia crítica de su pluma de periodista “todero”, aunque con la publicación de este libro él corre peligro de contribuir sin habérselo propuesto a generar otro mito elitista que lo hubiera enfurecido: el de autor de culto.