Por: Yael Tejero

A mi padre no lo recuerdo. Murió el 27 de enero de 1987, cuando yo tenía dos años y un mes. Nunca me afectó su ausencia, no tuve tiempo de conocerlo. Él tampoco tuvo tiempo de conocer a la mujer que yo sería. Haber crecido sin él jamás me sorprendió porque era algo que naturalicé. Lo que nunca dejó de asombrarme es el hecho de que mi padre vivió otro siglo. Murió dos años antes de la caída del muro de Berlín y no conoció el mundo que yo viví. Tener conciencia de eso me mantuvo atónita hasta el día de hoy.

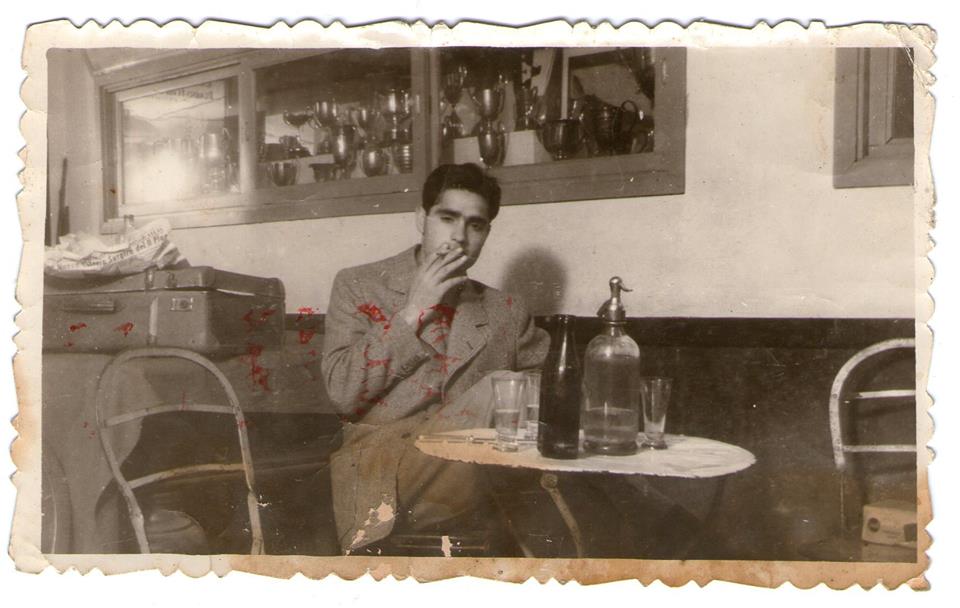

Se llamaba Héctor, como el héroe griego. Era ateo ortodoxo, descendiente de una familia italo-española de religión católica. Mi madre, Silvia, es una judía reformista de familia de rusos-rumanos con orientación sionista. Se conocieron en un instituto de danzas griegas. La hermana de mi papá, su primera mujer y su hija se llaman Elena.

Tengo un acopio limitado de datos sobre Héctor: era un hombre casi veinte años mayor que mi madre; ya había formado una familia cuando ellos se conocieron; estuvo unas semanas detenido durante el segundo gobierno de Perón por haber sido elegido representante sindical de los obreros gráficos, único gremio no peronista. Socialista fiel, un poco porfiado de las acusaciones contra la Alemania Oriental, aficionado a la música clásica y barroca, interesado en la ciencia y la astronomía, solitario, tímido y fan del Súper Agente 86, parodia del espionaje americano contra el ruso.

Según cuenta mi madre, cuando yo era chica mi papá me compraba unas revistas de origen soviético, de nombre Misha. Durante muchos años, mientras los ejemplares permanecían al resguardo del vandalismo infantil, mi mamá sostuvo un relato coherente: “Tu papá te compraba unas revistas rusas”. Y ahí quedó ese dato.

Toda genealogía es una construcción identitaria hecha a partir de esas ramificaciones que nos anteceden. Construcción supeditada, irremediablemente, al conocimiento del pasado familiar que tenemos a nuestro alcance. La genealogía tiene algo de inescrutable. No podemos dialogar con los muertos. Yo construí, como pude, mis dos linajes: Héctor era un obrero gráfico que se encargaba de armar y reparar las máquinas Offset para la reproducción masiva del texto escrito. Silvia provenía de una tradición que confiere carácter totémico al libro sagrado por su reproducción manual en tanto rito. El de las revistas soviéticas no era el único relato que había circulado con tono de leyenda en el seno de la familia. También estaba la biblioteca de libros rusos: una colección de obras heredadas que existían en algún lugar de la casa de mis abuelos maternos, olvidadas por el transcurso de la historia. Hace poco tiempo, encontramos los libros en unas valijas desfondadas. De los ejemplares más conservados, se encuentran tres tomos de un Talmud de Babilonia con caracteres cirílicos en la primera página. Los periódicos usados para envolver los libros anuncian: “Cámpora visita a Perón en Madrid”.

Un día necesité buscar los tres ejemplares de Misha que había en casa. Revolví cajón por cajón y los encontré: las revistas habían sido publicadas en 1988. Algo no cerraba: mi papá para ese año ya estaba muerto. Los ejemplares, posiblemente, los había comprado mi mamá. El padre comunista que jamás pudo cotejar sus ideas con el fracaso más cabal de la utopía del socialismo, había sido acaso una construcción materna. Fue entonces cuando tomé conciencia de que el mundo de Héctor quedó tan atrás que hasta las revistas Misha eran más jóvenes que su muerte.

De mi papá me quedan un violín que habría recibido como forma de pago, un papel con cuentas de puntaje en una caja de Scrabble, un cassette con improvisaciones de guitarra y una pensión compartida que en el año ’94 le permitió a mi madre solventar un viaje a Israel. Ah, y después de todo, las revistas soviéticas. Porque aunque Héctor no las haya comprado, conservan la imagen que de él pude forjarme.