Por: Verónica Abdala

La última vez que mi viejo entró al quirófano estábamos más asustados que nunca, o quizás cada una de las veces hayamos tenido esa misma sensación. La enfermera meneó la cabeza con gesto pesimista cuando, repasando su historia clínica, mi viejo mencionó sus cuatro stent, su dos by pass, su preinfarto y su infarto recientes. Una vez en su consultorio; es médico. Otra después de un atracón de bombones en mi casa.

Sabíamos, aquella noche, que el riesgo era alto, y nos mirábamos en esa habitación impersonal, de paredes celestes, rodeados de aparatos, cables y mangueritas de plástico, sin saber qué iría a pasar, esa misma noche, y después, por la mañana, con él vivo o muerto; no saber eso. Dos horas más tarde estaríamos, él sobre una camilla helada, con el pecho abierto y el corazón conectado a una máquina; nosotros en los pasillos y en el bar del hospital, tomando café sin ganas, viendo de reojo el noticiero en una tele, padeciendo el tiempo. Rogaríamos una vez más que cuando reconectaran el corazón a su cuerpo, volviera a latir. Porque hay unos segundos críticos cuando dejan otra vez allí ese corazón: lo sueltan, lo dejan en soledad, para ver si recomienza, si puede, si arranca, si vive. Es como esa escena de Match Point: la pelotita cae de un lado u otro de la red, y eso es todo. La ciencia ya ha hecho lo suyo e interviene el azar.

Ahora iban a cambiarle una válvula cardíaca. Nos habían dado a elegir entre una biológica –son piezas extraídas a animales, en este caso válvulas de chancho-, u otra artificial, metálica. La primera tenía más probabilidades de ser rechazada por el cuerpo, pero en el caso de “prender” bien, duraría más años que la otra. Nos decidimos por la primera. “Si vamos, vamos por todo”, había dicho papá, y nosotros habíamos asentido como autómatas, como los creyentes oyen a su pastor, agradecidos de que tuviera algo que decir que sirviera para tomar alguna decisión. Era más bien un acto de fe.

Nos pareció entender que el cirujano tenía un criadero de chanchos o trabajaba con un criadero de su confianza, nos explicaron algo así. El dato nos pareció tan absurdo como todo lo otro, como que mi viejo estuviera en ese lugar.

-¿Y si nos vamos? -arriesgué.

Uno puede elegir morirse y ya, después de todo. Uno puede elegir vagar, fumar, leer, o tomar whisky, y eso estaría muy bien.

-Va a salir bien –dijo mi hermano.

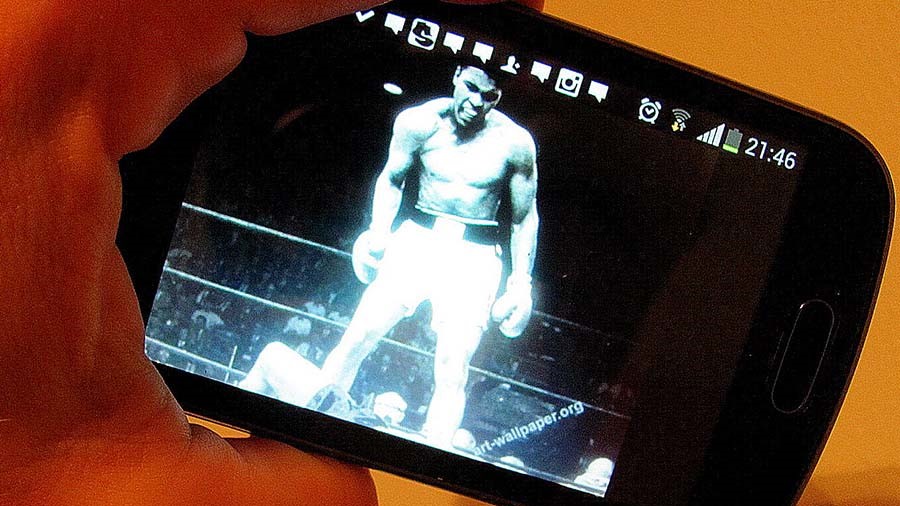

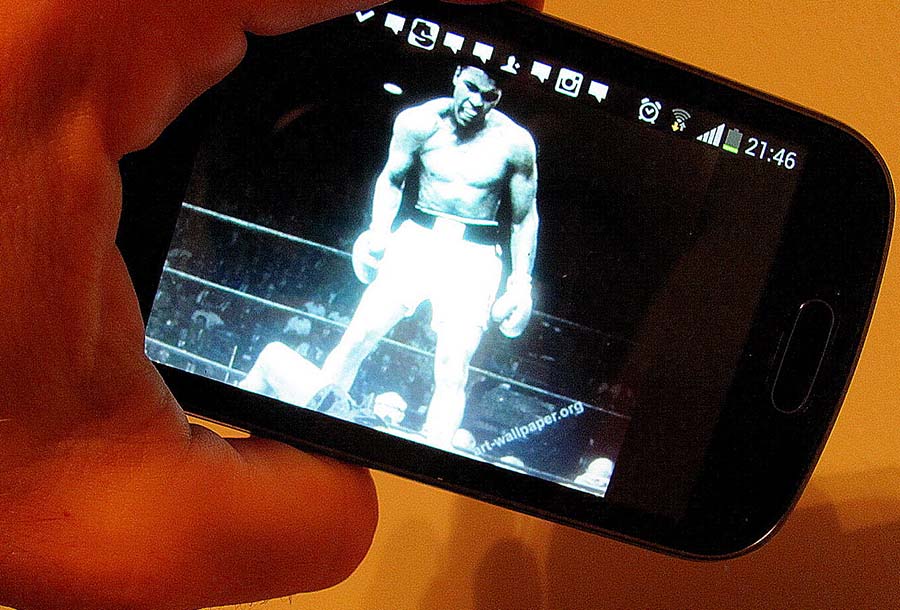

Buscó un video en su celular y se lo alcanzó a mi viejo hasta la cama. Era una pelea de Cassius Clay en la que el boxeador parecía poseído y tiraba tantos golpes, y tan precisos, que uno al verlo sentía ganas de matar. De matar, no de morir.

Cuando subieron a mi viejo a una camilla, levantó una mano y sonrió sin ganas. Nosotros también. Ya avanzaban por el pasillo iluminado cuando mi hermano rompió el silencio, en un grito contundente:

-¡Como Cassius, papi, reventala!

Nosotros nos sumamos con más gritos; cuatro locos alentando en un pasillo, dando golpes en el aire.