La terminal tiene el estilo insípido y descolorido de los sesenta: cuadrada, de hormigón y vidrio. El olor en los andenes es del gasoil que forma capas con el alquitrán aplastado por las gomas. El conductor parado delante de la puerta del ómnibus, corta los boletos. Palmea a un hombre mayor que sube. Habla con cada pasajero:

—Siempre sobre la raya ustedes —le dice a un par de estudiantes que llegan agitados.

Miro el reloj, son las seis de la tarde de un veinte de noviembre.

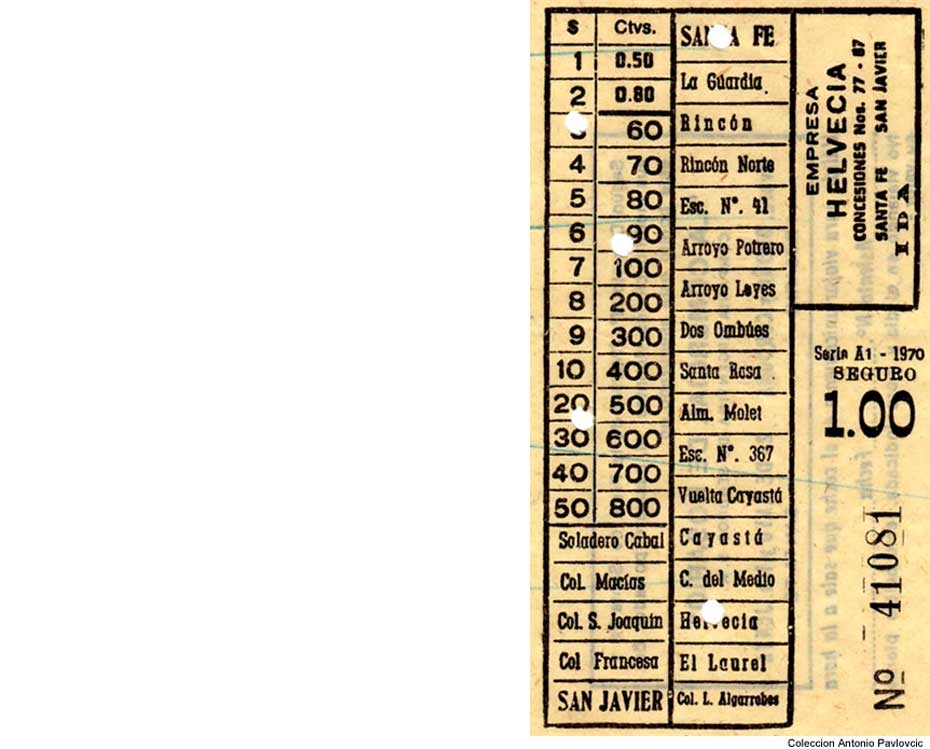

Hace cuarenta y cuatro años la terminal Belgrano de Santa Fe era nueva. Impresionaba por lo moderna y luminosa, con sus ventanales y techos altos. Para ese viernes de 1970, el chofer Juan Dosse había hecho el recorrido cientos de veces. No se le escapaba ninguno de los que subían hacia la costa: el carpintero que trabajaba en el túnel Santa Fe-Paraná, el obrero de la Fiat, el bracero que regresaba a los frutillares, el peón del molino arrocero de los Paduán, los adolescentes que salían de la secundaria. Oscar Mántaras y su madre volvían de la clase de piano, rumbo a Santa Rosa de Calchines. El matrimonio Palavecino con sus dos varoncitos y la beba, Alicia, iban a Helvecia a la casa de los abuelos. Rodolfo Ramos había pedido permiso en el hogar de menores para visitar a su familia en San Javier.

Subo y me ubico. Busco el martillito rojo, lo veo junto al cartel: Romper el cristal en caso de emergencia. Calculo a qué distancia está de mi asiento. Observo la gente que llega, a través de estos vidrios enormes, cerrados. Los ómnibus de los años setenta tenían las ventanillas corredizas, alargadas y estrechas.

Voy hacia donde ocurrió la historia, por el mismo camino. Busco al personaje principal. He escuchado hablar mucho de él pero nunca pude ver su imagen. Tengo un par de referencias: me dijeron que aún vive, y en el mismo lugar.

Salimos con retraso, a las seis y diez. Tomamos la avenida Alem, ensanchada, y cruzamos el puente nuevo. El coche de la empresa Helvecia hacía otro recorrido: pasaba por el boulevard Gálvez, levantaba gente, y luego por el viejo puente colgante.

Hacia el este, cruzando un arroyo, se ve la “vuelta del paraguayo”, una barriada con las casas de siempre: de los que trabajaban en astilleros o vivían de la pesca. Luego, algunas casillas para los evacuados de las inundaciones, y el riacho Santa Fe, con ceibos y alisos repetidos en las orillas. Hacia el oeste, donde ahora está la ciudad universitaria y el barrio El pozo, antes había bañados y ranchos de adobe, era zona de caza y pesca. Cruzamos los puentes que bordean la laguna Setúbal, reconstruidos después de alguna creciente.

Llora un bebé en el primer asiento. Alicia Palavecino debe haber llorado en el trayecto, a pesar de los mimos de los padres, era un viaje largo para su año recién cumplido. Algunos dormitan, otros juegan con el celular, alguien tose, se nota en el silencio. Hay lugares vacíos, es miércoles. Tan distinto al griterío de aquel viernes, iba lleno: más de cuarenta personas sentadas y veinte paradas. Gente que se conocía, con el alboroto de empezar el fin de semana.

Dejamos la ruta nacional y seguimos por la provincial número uno, la de la costa santafesina. Pasamos por el rulo que bifurca también hacia Paraná. En este cruce estaba la casilla de la policía caminera, con su Jeep marrón: uno de los primeros en llegar al lugar de la tragedia. Después había unas pocas quintas de fin de semana al borde del camino. Los sauces y timboes autóctonos se mezclan ahora con árboles nuevos, Colastiné norte es un continuo de casas y comercios por varios kilómetros.

Son las seis y media, llegamos a San José del Rincón. Sube gente. El paisaje se vuelve más desolado. Los nidos de tacurúes muestran tierras no trabajadas. Hay lugares inundables, donde resiste algún aromito. Se ven casas perdidas entre el verde y los bañados. Empieza a parecer más un viaje en ruta, siento el zumbido de las gomas sobre el asfalto. Hacemos otras paradas. Baja gente que trabaja en el campo, se nota en las caras curtidas por el sol. La tonada suena distinta, aunque estén tan cerca de Santa Fe, se parece a la del norte.

Desde las casas, con sus ventanas que reflejan el atardecer, nos devuelven miradas lánguidas. Un niño agita los brazos. La gente ve el ómnibus cada día, varias veces, algo que de cotidiano forma parte del paisaje: aparece por la ruta con regularidad y marca el curso del tiempo. Aquella tardecita de noviembre, muchos vieron pasar por aquí el colectivo amarillo y naranja, el Helvecia de las seis, que iba hasta San Javier, y que no llegó.

Todo sucede como si estuviese viviendo en un mundo paralelo. Los carteles anuncian que empieza la comuna de Arroyo Leyes. La banquina se achica, la ruta parece angostarse. Cruzamos el puente de hierro. Si hubiera ocurrido aquí, no hubiese pasado nada: las barandas son fuertes y altas.

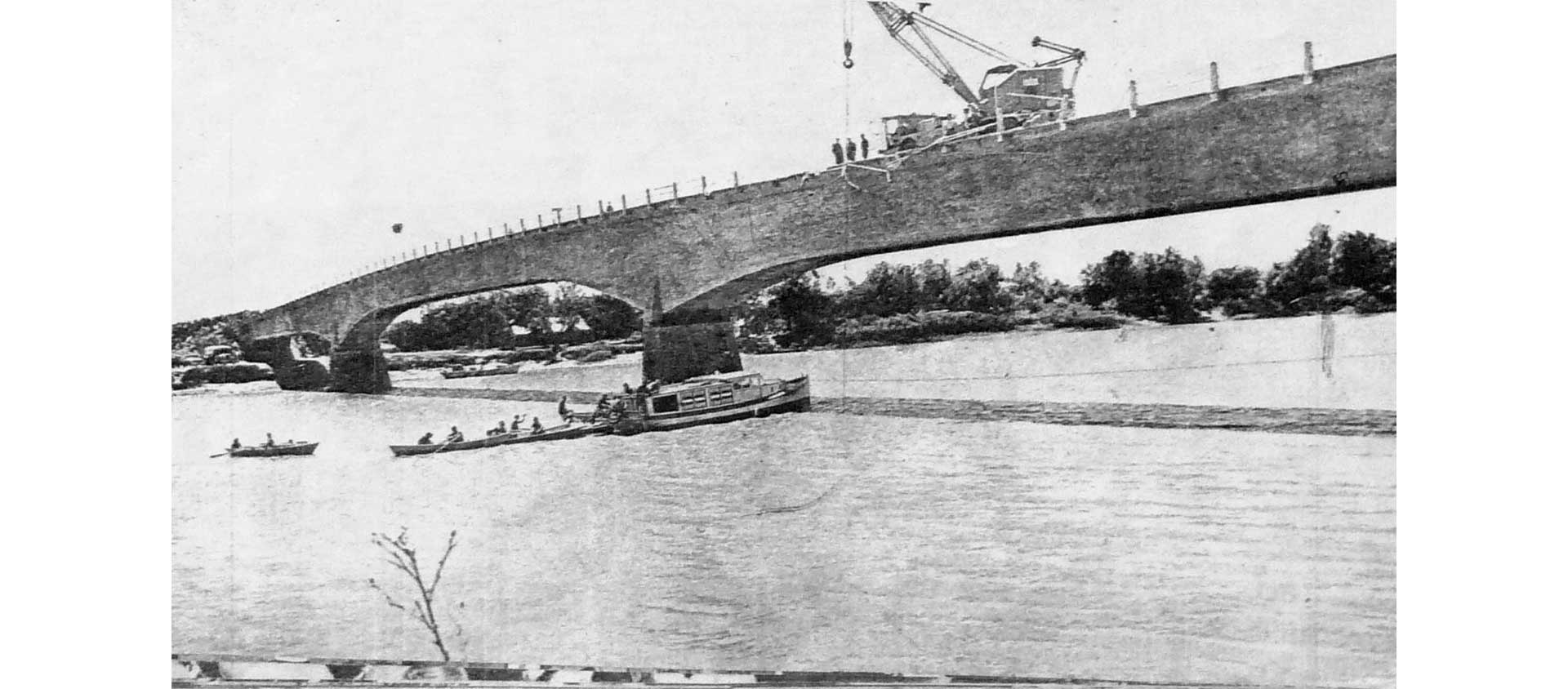

El Leyes se advierte por la arboleda en las orillas. Se lo ve enorme, más que arroyo es un río: el mayor de los que comunican el Paraná con la Setúbal. Son las siete menos diez, aparece el puente del Leyes. Miro otra vez el martillito rojo, sé que más de uno lo mira ahora. El chofer baja la velocidad, vamos a paso de hombre, lo que no hizo en los puentes anteriores. Las veces que lo he cruzado me ha dado vértigo la forma en que sube: en la mitad del semicírculo parece que uno flota en el aire, con el agua lejos. Estoy sentado a la izquierda, contra la ventanilla, así veo el lugar exacto. La baranda, reconstruida, está igual: precaria y baja, parece de juguete.

A poco de cruzar el puente, el coche tiene una parada. Bajo. Cruzo la ruta y entro por la calle más cercana al río. Veo una mujer apoyada en la ventanita de un kiosco. Es delgada, tiene cara de sufrida, el pelo mal teñido. Le pregunto si sabe dónde vive el Tata Escobar. Aquí, me dice. Es la esposa. Sube unos escalones, esquiva dos sillas petisas y se pierde detrás de una lona.

Los diarios de la época dicen que el ómnibus de la empresa Helvecia partió de la estación General Manuel Belgrano rumbo a San Javier, pasadas las seis de la tarde del viernes 20 de noviembre de 1970. No queda claro lo sucedido en el puente que cruza el arroyo Leyes: el estruendo, una maniobra brusca, el encontronazo con la baranda. El coche, recostado sobre un lateral, se mueve como un péndulo, con la trompa en el aire. Mientras, se escuchan alaridos de desesperación. Después, la mole cae y provoca sobre el agua el ruido de una bomba. Seis metros desde el puente y catorce de profundidad. Hablan de cincuenta y cuatro muertos, ahogados, la mayoría dentro del coche. Algunos quedaron atascados, con medio cuerpo fuera de las ventanillas. Hubo seis sobrevivientes, tres de ellos menores.

Se abre la cortina y se asoma el Tata. Parece grande porque ocupa todo el hueco de la puerta. Cuando baja, mientras nos saludamos, veo que no es alto, sí robusto. Los brazos son cortos y las manos gruesas. La piel trigueña, la frente con surcos bien marcados. Parece mayor que los sesenta y pico que le calculo. Tiene un par de remeras superpuestas, desteñidas, y un gorro de lana que cae hacia un costado. No siente el calor. Se mueve con dificultad, habla lento. Los que pasan lo saludan, él apenas levanta un brazo, tímido.

Me presento, le digo que quiero entrevistarlo por lo del accidente. Dice que pasó hace tanto que casi no se acuerda. Mira a un costado y queda en silencio. Busco conversación, le pregunto si la casa es la misma de entonces. Niega con la cabeza:

—Estaba a cien metros, se la comió el río; vamos si quiere, le muestro.

Caminamos por una calle de tierra dibujada entre veredas desparejas. Al doblar encontramos montones de bolsas de arena apiladas: las defensas, es tiempo de crecida. Subimos y vemos el arroyo Leyes y el puente. El Tata señala con su índice un punto en medio del agua, que sólo él puede ver:

—Ahí estaba mi rancho en aquel entonces.

El cauce ha aumentado más del doble, el Leyes fue socavando y llevando todo lo que encontró en las orillas. Su casa actual parece más protegida, pero su futuro depende de las crecientes por venir. El río, aunque está calmo, merece respeto, y da miedo a quien conoce la historia. Unos remansos muestran que algo pasa debajo de esa superficie marrón, ondulada y brillosa. Puedo agregar, para describir lo que cualquiera ve a simple vista: un islote con sauces a unos metros de la costa y el camalotal en la orilla.

Pero para el Tata, el Leyes es mucho más: un mapa que conoce como sus manos, deformadas por la artrosis, curtidas de intemperie. Nació en la isla, aquí cerca. Apenas se casó, levantó su casita junto al Leyes. Pescó hasta que el médico le prohibió hacer fuerza y tomar frío, después de varios sustos con el corazón. Me explica que para agarrar el sábalo con la red hay que meterse en el agua, sea verano o invierno, y descalzo, así se tantea la malla para asegurarla contra el fondo. Ahora su hijo es quien pesca y él hace el reparto por la costa.

Arrastra las palabras, cecea. Parece que puede dedicarme todo su tiempo. Le pregunto sobre el accidente. Se tapa la boca con una mano y después se larga:

—Cuando pasó…, yo estaba dentrando cajones. El vinero los dejó en la puerta del saloncito que teníamos, mi mujer quedó afuera. Escucho semejante ruido y digo, qué pasó. El colectivo que cayó, me dice. Suspendimos la carga y nos pusimos a mirar, ya se iba yendo abajo. Cuando desapareció de la vista, empezaron a salir un montón de burbujas. Ahí nomás encaré para allá porque vi varias cabecitas que se asomaban, algunas volvían a hundirse. Había un par que venían nadando. No tenía mi canoa, pero estaba cerca la de una vieja medio vinagre, que había envuelto la cadena en la raíz de un sauce, como cinco vueltas. Sin pedir permiso la desenredé y le puse los remos.

Mira el río y vuelve a señalar con una mano:

—Venían el de Santa Rosa: el Mántaras; y otro. Nadaban lindo, pero ya estaban medio descompuestos. Voy remando al encuentro y les digo, prendansen, pero no suban, que los voy a llevar al remolque. Yo quería salvar a uno que estaba rajuñando el pilar, más cerca de la otra orilla, se iba abajo, no tenía cómo afirmarse, por lo refaloso. Los hice que se agarraran los dos, para que no se me diera vuelta la canoa, era chica. Cuando llego al pilar, no se lo veía al otro, yo dije, no lo hallo más. Me agacho, meto el cuerpo en el agua y estiro un brazo: toqué pelo. Lo cacé, lo saqué pa´ arriba y lo acosté encima de la canoa: era el Ramos ese, de San Javier. Recién ahí los subí a los otros dos, bandié para el rancho y los dejé con la patrona.

Hace cuarenta y cuatro años, a esta hora, el Tata estaba haciendo lo mismo que me cuenta. Volvió enseguida al río, había cosas flotando: bolsos, portafolios, juguetes. Le llamó la atención algo entre la correntada, pensó que era una muñeca, iba boca abajo. Remó con más fuerza. Vio que desde la otra orilla se acercaba el ingeniero Occhi, en su canoa, y le gritó:

—Fíjese en esa cosa, mueve los brazos..., parece una niñita.

La levantó y se la dio:

—Se ve que la bombachita de goma le sirvió de flotador. Llévela, usted que sabe.

El ingeniero le hizo respiración boca a boca y se fue para la costa. El Tata no daba más de cansado pero siguió buscando gente.

Con el anochecer y un viento fuerte del sur, las tareas de rescate se hicieron difíciles. Recién en la mañana siguiente se pudo sacar el ómnibus de las aguas, y los muertos. Entre los cuerpos se encontró al chofer aferrado al volante, don Juan Dosse, ya tenía edad para jubilarse pero estaba demorando el trámite porque quería mucho su trabajo. Joaquín “Tata” Escobar, rescató a cinco de los seis sobrevivientes. Uno de ellos, Oscar Mántaras, de doce años, relató que su mamá lo ayudó a tirarse cuando el ómnibus se balanceaba sobre el puente, pero ella no pudo salir. Otro de los que se salvaron, vio cómo la madre de la beba Alicia Palavecino, atrapada entre los asientos, la envolvió y la arrojó por la ventanilla, mientras entraba el agua.

Quiero saber si se acuerda seguido del accidente:

—Por mucho tiempo quedé traumao, me despertaba a la noche sobresaltado, como si estuviera en medio de la correntada, para calmarme tenía que prender la luz y tomarme una cañita. Después me fui olvidando, tantas cosas le pasan a uno por la cabeza.

Le pregunto si lo que hizo en el rescate, le trajo fama en la zona:

—Qué me voy a hacer famoso si éramos tres gatos locos los que vivíamos acá en el Leyes.

Quizás no sepa que es tan conocido. Cuando se habla de “la tragedia del Leyes”, se nombra al pescador que salvó a una beba que flotaba. En las crónicas de la época aparece como la figura destacada: “El héroe del río”, titula la revista Así, aunque no se muestra en ninguna foto. Escuchar y leer tantas veces la historia, fue lo que me llevó a esta búsqueda.

Antes de despedirnos, se acuerda de algo importante: hace unos años estuvieron de la televisión, la llevaron a Alicia y los filmaron juntos sobre el puente.

—Vive en Buenos Aires, es profesora de inglés y tiene dos niños. Viera qué linda muchacha se ha puesto —me dice, sin dejar de mirar el río.