Una aldea con un kiosco en el centro, una esquina, una sala de ensayo, el cordón de una vereda, habitada por esas pibas y pibes tiernos, que disfrutan del estar con otros y gritan sus sentimientos entre birra, porro y música, mucha música. Porque quizás los 2000 fue la última década en la cual la música fue una cuestión de tribus. Entre miles de otras aldeas posibles, esa aldea muestra la serie “Cromañón”. Y como un monstruo oscuro, como un flashback que nos revolea el inconsciente, vuelven las imágenes de esos mismos pibes pisoteados intentando manotear a alguien desde el suelo, de aquella montaña de cuerpos desarmándose cuando los bomberos abren la puerta de emergencia trabada con candado, los cadáveres alineados en fila tirados en la vereda… De la luz a la oscuridad, en dos segundos. Entonces ahí, en esa aldea antes habitada por todos, ahora no hay nadie y cada uno lidia como puede con el desastre.

Abordar Cromañón veinte años después nos permite salir por arriba de su laberinto. Un suceso en torno al cual nos limitábamos a discutir qué pasó, quién fue, por qué ocurrió el incendio. Desde 2004, aquellas preguntas alimentaban ansiedades, dolores y demandas de justicia. Con el tiempo fueron cambiando y hoy nos preguntamos menos quién fue el responsable. En 2024 las preguntas son sobre lo que hicimos y qué podemos hacer con todo aquello, veinte años después.

¿Qué hacemos hoy con quienes abrazaron aquellos cuerpos todavía calientes pero muertos, con esos padres que enterraron a sus hijos, con esos chicos que cargaron amigos moribundos dopados por el cianuro, con esa piba con un tatuaje de un cierre relámpago abierto alrededor de una quemadura?

Marcas en el cuerpo, surcos en la subjetividad, cráteres en el alma. En parte fueron atrapados por los saberes expertos de la medicina, la psicología, la psiquiatría, el derecho y conformaron un lenguaje que excede las palabras. Aquellos pibes adolescentes fueron procesando Cromañón en los años siguientes con sus entornos cercanos, con terapias psicológicas, con sus médicos y articulando grupos de sobrevivientes.

Si después del incendio los familiares de los fallecidos llevaron adelante el movimiento de lucha que levantaba la bandera que pedía “Justicia por los chicos”, hoy son aquellos pibes, ahora adultos, quienes protagonizan una refundación. Ellos gestaron la segunda vida de Cromañón. Si el primer tiempo en demanda de “justicia” fue el de los familiares, el segundo tiempo en demanda de “reparación” es el de los sobrevivientes.

Cientos de santuarios

Cromañón no dejó uno, sino muchos santuarios. Cientos. La casa de L. está ubicada en el corazón de Palermo. En el comedor hay una mesa pequeña, especialmente dedicada a su memoria donde reposan velas, flores, sahumerios y fotos familiares. Atravesando el pasillo, hacia la izquierda está su dormitorio. Cuatro años después del incendio la habitación sigue intacta, como esa noche en la que L. salió para el recital: la cama hecha, el escudo de Racing, el escritorio con la PC, una biblioteca, un diploma, fotos con amigos… Para llegar a la casa de D. hay que atravesar parte de La Matanza, caminar varias cuadras de tierra, cruzar una placita y detenerse frente al mural que, entre los colores de Almirante Brown, lo muestra sonriente, pícaro. Lo pintó su papá, en la pared del frente del hogar familiar.

***

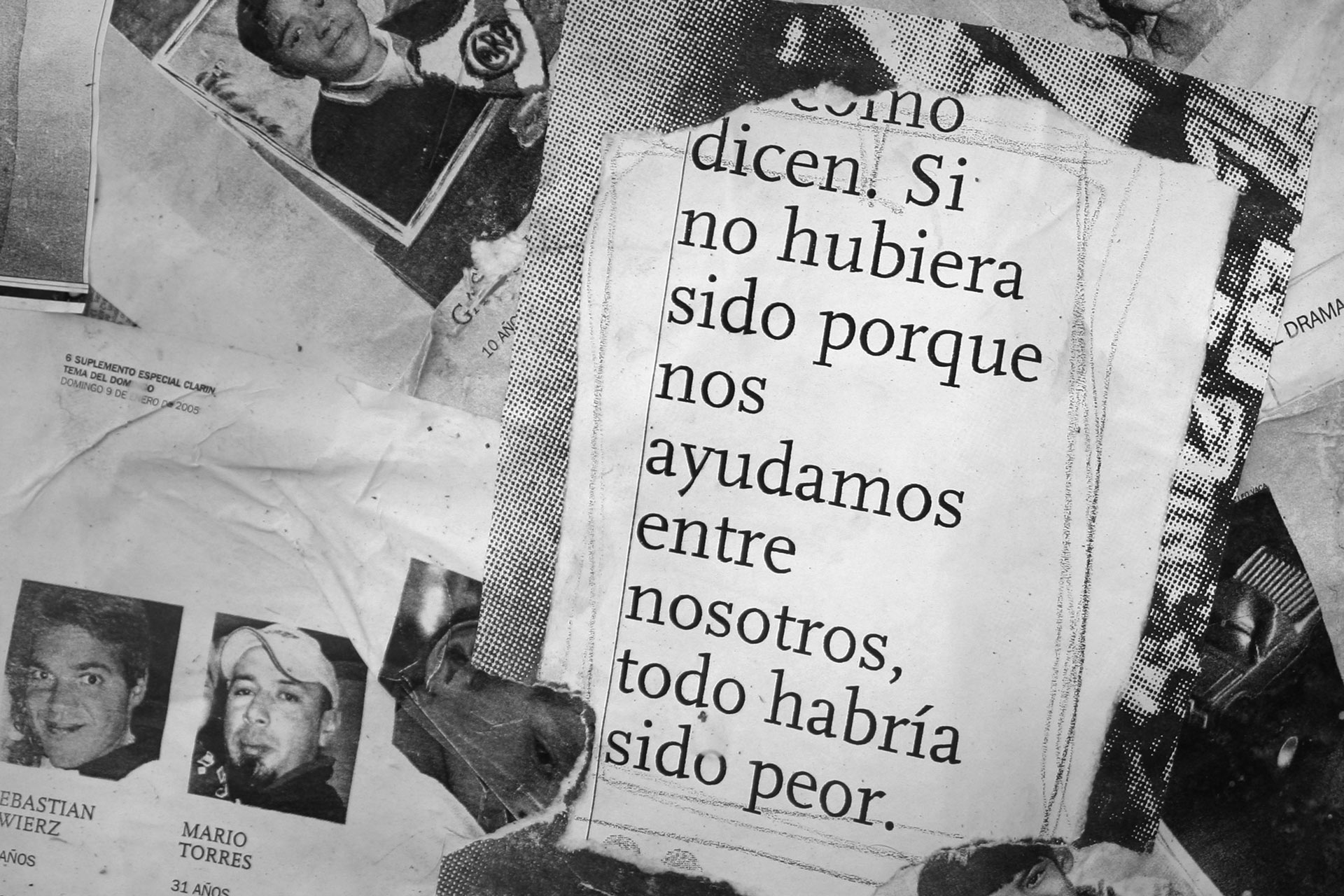

Además de estos rincones de memoria presentes en las casas de los chicos fallecidos, a metros del local siniestrado fue construyéndose otro, pero de naturaleza diferente. No se trataba de un lugar con fines exclusivamente conmemorativos, sino de uno que, surgido al calor de la protesta, funcionaba como una herramienta de lucha: “el santuario”. Un techo de chapa montado sobre un par de columnas protegía las numerosas muestras de afecto. Flores, fotos, poesías, rosarios. Distintos objetos que muchos fueron dejando en memoria de los fallecidos. El santuario mantuvo cortada la calle Bartolomé Mitre, por donde pasaban once líneas de colectivos, durante más de siete años.

Unos meses después del incendio el gobierno de la ciudad intentó levantar el santuario (y el corte de la calle) construyendo a su lado la Plaza de la Memoria, sobre lo que antes era una ancha vereda. El primero, construido en forma espontánea, sin recursos, sin diseño previo, abierto, sin iluminación; la segunda, diseñada con el estilo que caracteriza a los memoriales oficiales en cualquier lugar del mundo, cemento, piedras blancas, las fotos de los fallecidos en igual formato, letra y disposición, iluminada por potentes reflectores y protegida por un portón de ingreso. Si bien desde la mirada externa el santuario y la Plaza de la Memoria eran la misma cosa, no todas las personas circulaban por ambos espacios. Quizás sin notarlo, o quizás como expresión de diferentes formas de abordar Cromañón y la protesta, había quienes cuidaban y limpiaban el santuario pero no entraban a la plaza; otros iban a las misas que se realizaban en la plaza pero no al santuario, y no estaban allí las fotos de sus hijos. De una u otra manera, ese cruce de espacios se constituyó en el centro simbólico de Cromañón.

De la tragedia a la masacre

Durante la década siguiente al incendio, los días 30 de cada mes, y en especial cada 30 de diciembre, el santuario se transforma en un hervidero. Gente llegando a pie, otros se bajan de autos o de micros que vienen desde el conurbano; niños, jóvenes, adultos, ancianos; madres, sobrevivientes, padres, amigos, militantes de partidos de izquierda y de organizaciones sociales, vecinos; personas solas y personas conversando en grupos; algunos en el santuario original, otros en la Plaza de la Memoria, otros en ambos espacios; algunos le hablan a las fotos de los que se fueron, lloran, se abrazan, rezan. A las cinco de la tarde. alguien toma el megáfono y anuncia el inicio de la movilización; entonces se arma la columna, los manifestantes levantan las banderas y se cuelgan las pancartas con las fotos de los chicos. Los gestos de sufrimiento se transforman en gestos de protesta, las palabras de dolor se transforman en consignas de justicia.

“Escuchenló, escuchenló, escuchenló, escuchenló.

Ni las bengalas, ni el rocanrol,

a nuestros pibes los mató la corrupción”.

***

Los primeros días después del incendio todos aquellos que querían protestar, denunciar o reclamar por lo sucedido se encontraban en el santuario. En ese crisol se amalgamó lo que se empezó a llamar “movimiento Cromañón”, un entramado de personas que tejieron una intensa madeja de relaciones y vínculos personales. Durante casi diez años, sobrevivientes, familiares, amigos, se encontraron en aquel lugar para conmemorar lo sucedido y marchar hacia Plaza de Mayo los días 30 de cada mes, reclamando cárcel para los responsables. En ocasiones eran varios miles de personas, en otras apenas un puñado, pero persistente.

Como las luchas también se dan en el lenguaje, desde el movimiento Cromañón se negaron a seguir la corriente a los medios de comunicación, la justicia, e incluso a quienes desde el campo artístico e intelectual, en ocasiones, hablaban de una “tragedia”. Para explicar Cromañón, periodistas, intelectuales, políticos, psicólogos, y abogados hicieron foco en los riesgos de ciertas “culturas” (de época, de clase social, de generación, etc.). Como si la cultura fuera una cosa, un objeto igual a sí mismo en lugar de un mundo de relaciones en el cual caben muchas experiencias, actitudes, prácticas y reflexiones diversas y opuestas entre sí. Desde esa perspectiva la “tragedia” se imponía porque aparecía como un destino guiado por una fuerza imposible de resistir, un camino inevitable, ergo, nadie parecía responsable por ella.

Desde la vereda opuesta, las personas del movimiento denunciaron la “masacre” producida por la corrupción política, policial y empresarial. La puesta en juego de ese término presentó un cuadro perverso: el de la indefensión de las víctimas, de esas víctimas que iban a una fiesta y que terminaron en el infierno. La masacre representa la asimetría total entre víctimas y victimarios. Y, como sabemos, toda masacre tiene sus responsables.

¿Y la justicia, qué es?

Como en todo ritual, en cada marcha del movimiento hay un orden de espacios y de tiempos. La columna desfila desde el santuario hasta Plaza de Mayo, encabezada por familiares y algunos sobrevivientes que llevan una bandera con las fotos de cada uno de los 194 fallecidos. Al final de la columna quedan las organizaciones y partidos políticos que apoyan y acompañan. Al llegar a la plaza, durante unos veinte minutos, se leen primero los 194 nombres. Luego se lee el documento elaborado desde el movimiento. El texto denuncia a los responsables y pide justicia. Este orden espacial y temporal no es casual, es producto de discusiones y de acuerdos al interior del movimiento, y habla de las relaciones siempre tensas entre “lo familiar” y “lo político”.

***

Pedir justicia no significaba lo mismo para todas las personas que formaban parte de aquel movimiento: madres y padres de las víctimas esperando ver a todos los acusados presos, sobrevivientes que rechazaban la inclusión de Callejeros en el reclamo, militantes de izquierda convencidos de que la justicia verdadera no era posible sin revolución, vecinos y amigos incapaces de trazaban una división entre víctimas y victimarios y se limitaban a acompañar. Además, una parte del movimiento sostenía la necesidad de respetar los caminos institucionales mientras otra prefería la acción directa. En rigor, el movimiento era una trama de relaciones entre personas. Relaciones oscilantes, porosas, tensas, ambiguas.

Nadie va solo a un recital

Uno, dos, tres, y varios años después del incendio, cientos de jóvenes sobrevivientes participan en el Obelisco de varios banderazos de apoyo al grupo de rock al que los familiares de los fallecidos consideran responsable del incendio. Duele: padres y madres de los fallecidos se sienten al mismo tiempo tan cerca y tan lejos de ellos. ¿Cómo no ver en esos chicos, reflejos de los propios, de los que ya no están? Durante los debates que se dan al interior del movimiento, una madre dice:

_No podemos discutir con esos chicos, muchos son nuestros parientes, eran amigos o novios de nuestros hijos… no podemos culparlos por no saber qué se siente al perder un hijo. Son chicos. Y nosotros somos padres y madres. Discutimos... como se discute en toda familia. Cuando sean más grandes van a poder entender este dolor tan profundo que tenemos.

***

El movimiento no surgió de un conjunto de individualidades casualmente conectadas entre sí, expresaba toda aquella urdimbre. Ir a ver a la banda preferida es un ritual donde participan novios, primos, amigos, vecinos.… Nadie va solo a un recital. Padres y madres de chicos fallecidos que habían sido amigos, primos, novios de sobrevivientes; sobrevivientes que eran amigos, primos, novios de esos hijos que ya no estaban. Allí donde muchos veían un “público”, una “audiencia”, había en realidad tramas hechas de relaciones personales de todo tipo. Fue sobre esa madeja de vínculos cruzados todas esas personas dieron las primeras puntadas para tejer una trama hecha de vínculos de parentesco, vecinazgo, afectos de todo tipo.

Acaso sea por ese motivo que cuando familiares y sobrevivientes acordaron dejar entre paréntesis el debate sobre la responsabilidad del grupo de rock y apuntar al poder político y a los empresarios, la comunión entre esos padres y esos chicos que formaron a su manera una nueva “familia”, se haya viabilizado a través del lenguaje del parentesco. Por un lado, nombrarse “padres” y “chicos” oponía a unos y otros en momentos de disenso en los que las diferencias generacionales abonaban la posición de autoridad de los adultos. Por el otro, permitía contribuir a la comunión entre integrantes de una misma familia capaces de darse un abrazo franco y de compartir el llanto o palabras de cariño. El movimiento no era solo un espacio de lucha sino también de afecto, solidaridad y contención.

Las víctimas como amenaza

La sala de audiencias donde se desarrolla el juicio penal entre los años 2008 y 2009 es imponente y carga con historia: es la misma donde se llevó adelante el Juicio a las Juntas. De estilo victoriano, con las paredes forradas en madera negra, los “tronos” ocupados por sus majestades los jueces y el mobiliario, más modesto pero igualmente notable, para el resto de los asistentes. Un detalle llama la atención. Un agregado de último momento, antes inexistente. Un dispositivo especialmente pensado para esta ocasión. Un vidrio blindado divide la sala al medio y separa a los abogados, jueces e imputados del público, entre quienes hay familiares de los fallecidos y de los acusados.

***

La experiencia de sufrimiento que legitimaba a familiares y sobrevivientes como víctimas en reclamo de justicia, también aparecía como una amenaza. Los políticos y la prensa los acusaban de estar “enceguecidos por el dolor”. Ellos sostenían que los impulsaba la búsqueda de justicia y no de venganza. Y así lo demostraron en más de cien movilizaciones pacíficas durante varios años. A mitad de 2008, cuando llegó el juicio penal, aquella ambigüedad volvió a escena.

El vidrio blindado, colocado especialmente para ese juicio, funcionó como una lente: una lente a través de la cual el poder y muchos sectores políticos y sociales miraron a Cromañón. Incómodos, de lejos. Sin comprenderlo, sin saber en qué caja poner lo sucedido. Ese dispositivo produjo el efecto de marcar sin señalar, acusar sin nombrar: los familiares del movimiento eran vistos como una amenaza que controlar. El desconocimiento y la negación del otro, un otro tan ambiguo y contradictorio como nosotros, fueron de la mano con esa estigmatización.

Lo reparable y lo irreparable

Un grupo de jóvenes adultos, de entre 30 y 40 años, está sentado en ronda en el quincho de un club de barrio. Corre el año 2018. Debaten cómo lograr que Cromañón siga vivo, que no se pierda en la historia, pero también cuestiones más concretas y dolorosas tales como evitar los suicidios de sobrevivientes, que ya se cobraron diecinueve vidas. Convocar a quienes en ese momento eran pibitos y pibitas, a quienes prefieren estar lejos para no meter el dedo en la llaga, presionar y convencer a diferentes espacios políticos para que se comprometan con sus demandas, planificar actividades para mostrar que Cromañón no terminó. Las ideas son muchas y las reuniones se repiten cada vez con más frecuencia. Y los asistentes son cada vez más. Durante esos años se formaron tres, cinco, siete grupos nuevos. Sorprende que en esos grupos casi no hay familiares de los fallecidos, sino sobrevivientes. Y que el eje de la demanda está puesto, ya no en la búsqueda de “justicia” sino en la de “reparación”. En una de esas reuniones una sobreviviente dice:

_Militar Cromañón, sumarnos a los espacios colectivos ayuda a procesar lo que vivimos de chicos. Hay gente a la que le cuesta más, que quedó clavada en aquel 30 de diciembre de 2004. Nosotros lo procesamos entre todos y lo transformamos en otra cosa.

***

El cruce entre las formas de militancia o activismo y los procesos psíquicos y emocionales es producto de debates en el campo de la psicología. Más allá de ese interés experto en la cuestión, para estos jóvenes adultos el cruce es reconstructivo, reparador. Pero ¿qué significa reparar? ¿Reparar qué? ¿Reparar de qué manera? ¿Reparar a quienes?

Las ideas acerca de lo reparable y lo irreparable son contingentes, cambian con el tiempo. Nuestras sociedades vienen gestando, en las últimas décadas, numerosas y diversas formas de reparación. En el caso de Latinoamérica, ello se dio al calor de los procesos ‘transicionales’ que involucraron principalmente el pasaje de las dictaduras a las democracias a partir de los años ‘80. Entonces, situaciones que antes no eran consideradas como parte del universo de lo “reparable”, comenzaron a serlo. En principio, con una centralidad del paradigma economicista, indemnizatorio. Esa mirada fue cuestionada tanto por víctimas como por expertos de la psicología, el derecho, o las ciencias sociales, que bajo la idea de la “integralidad” promovieron otras modalidades reparatorias tales como la reparación psicológica, simbólica, moral. Bajo este impulso el movimiento logró, en 2013, la aprobación de una Ley de Reparación Integral para garantizar el acceso a servicios de salud, a un mínimo subsidio, a capacitación laboral, entre otras cuestiones.

Pero “reparación” nunca significará lo mismo para todos los afectados por un hecho crítico. Mientras los sobrevivientes tienen una temporalidad abierta a la reparación, un proceso que puede conducir a “estar mejor”, en el de los familiares, algo de esa temporalidad permanecerá inalterable: hay alguien que ya no está ni estará, nunca más.

El movimiento del movimiento

Cromañón veinte años después nos permite observar la evolución del conjunto, el movimiento del movimiento. Nos lleva a reconocer la importancia de discutir el cómo-fue-posible, pero la preocupación sobre qué hacer con eso veinte años después; nos obliga a entender la nueva etapa de la lucha, ahora enfocada en reparar lo que se rompió.

Hace apenas unos días, en diciembre de 2024, el movimiento logró modificar la Ley de Reparación de 2013 e incorporar el término “masacre” en lugar de “tragedia”, se amplió la cobertura en diferentes ámbitos de la salud, se definió una asistencia vitalicia y no hereditaria y se abrió el padrón de personas que pueden ser reconocidas como víctimas o damnificadas. Por otra parte, siguiendo la referencia y ejemplo de lo logrado en torno al terrorismo de de estado y los sitios de memoria, el movimiento viene impulsando la expropiación del local a fin construir allí un espacio conmemorativo. Para reparar el presente es necesario un relato del pasado construido por las propias víctimas. Ese lugar puede constituirse en un polo cultural que promueva el intercambio con diferentes sectores de la sociedad.

Es necesario evitar que Cromañón se transforme en un hecho seco de la historia, listo para sacar una vez por año se saca de la caja de los recuerdos. Si se lo mira de cerca, se trata de un proceso fértil aún con vida. Y esa vitalidad no surge tanto de los logros, de los productos del colectivo, sino del proceso. De la transformación progresiva de los vínculos de un movimiento que no existe por fuera de esas relaciones personales. Veinte años después Cromañón nos muestra que el río puede ser el de siempre pero nada es permanente, excepto –valga la paradoja– el cambio mismo, parte de la vida social.