Existen hoy expresiones artísticas entregadas al modo de trabajar a demanda de algoritmos y de flujos de información. Sin embargo, más allá de la capacidad del sistema para hacer de toda obra una mercancía allí hay, también, arte. Es cierto que el capitalismo contemporáneo terminó por hacer de la autonomía del arte un mercado más, una góndola, cuando no una maquinaria para la producción de mercancías. En esta situación la comunidad de artistas busca sobrevivir mientras desarrolla sus proyectos y encarna la figura de quien está siempre en busca de empleo: es la precarización de la autonomía del arte.

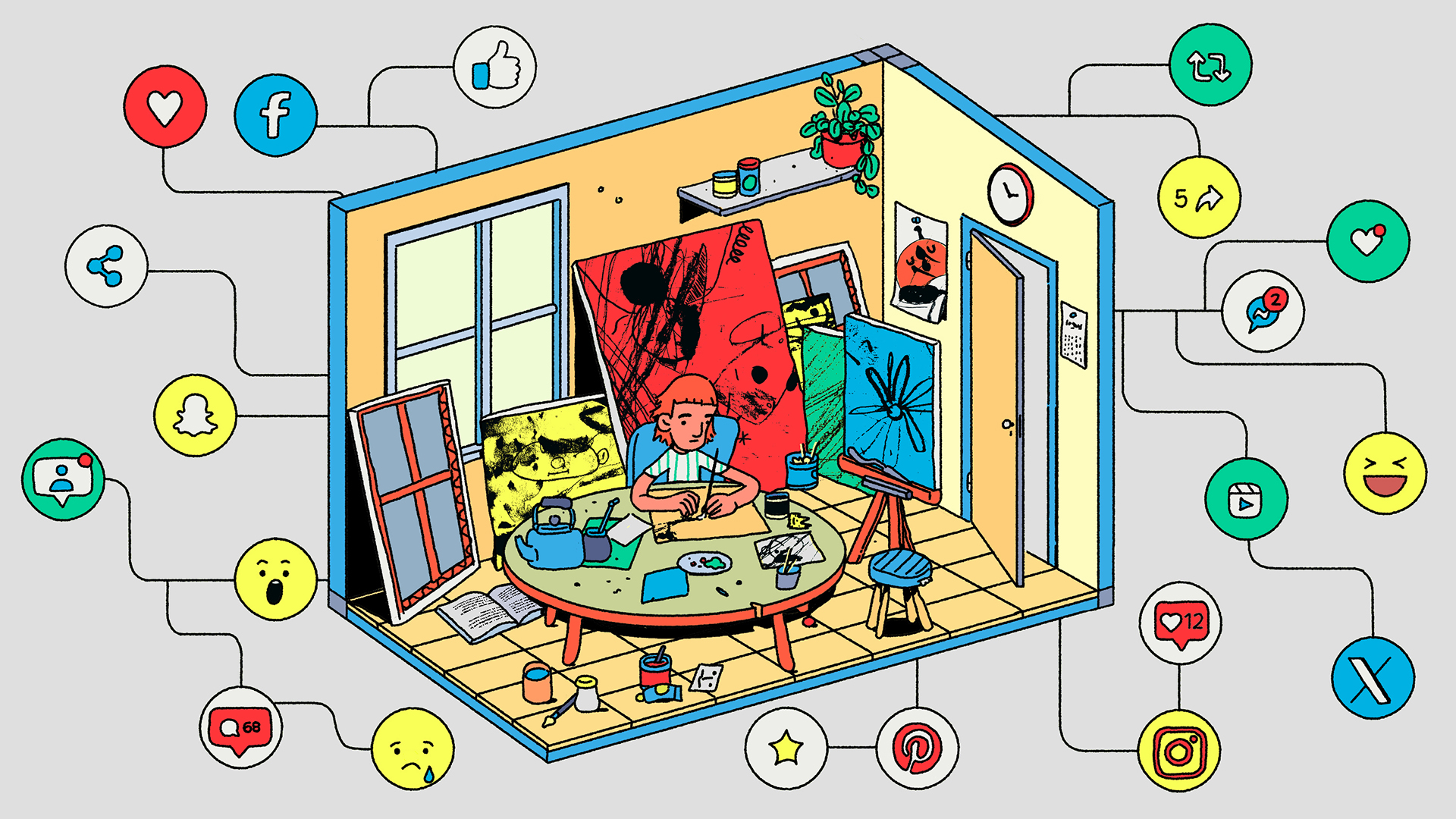

Quienes hacen arte y quienes no viven en medio de una galaxia de imágenes que son controladas desde las más grandes empresas de explotación de flujos de información. Las publicaciones en Instagram operan al nivel de una estandarización compulsiva y aceptada, con filtros inseparables de aquello que hoy se considera masivamente la “creación de una imagen” o simplemente la “publicación”. Las condiciones contemporáneas de aparición de una “nueva” imagen, video, canción o texto es ya inseparable de la influencia de las grandes plataformas. En la comunidad de las artes, nadie —o muy pocos, participen o no en las muestras, galerías, museos, espacios de arte, instituciones ligadas a las artes— puede ser ajeno a esta vida duplicada en las redes sociales. Este texto mismo es un efecto más de esa vida duplicada, ese doble en donde vivimos y no vivimos. La comunidad de artistas tiene su perfil. Esto sucede de manera masiva —puede haber excepciones— y aumenta a cada minuto. Así, el artista se ve envuelto en la necesidad de diseñarse a sí mismo, algo que hace con tanta facilidad como desenfado. La obra, las materialidades, son inmediatamente una superficie más del perfil. Un diseño de sí que, en definitiva, es un trabajo que se añade al trabajo concreto de su obra: el perfil, el avatar del artista, está directamente conectado a su subsistencia.

No es posible escribir sobre el nuevo libro de Hernán Borisonik sin advertir que el acto mismo de la escritura de este texto está mediado, de manera problemática, por aspectos que hacen a la actual situación de las artes contemporáneas y su íntima relación con el diseño hasta la indiferenciación. La nota ya no está escrita, sino diseñada: es una imagen en la pantalla y se configura en el marco de un capitalismo que, mientras promete a las sociedades la democratización del acceso universal al “diseño creativo” en la publicación de una imagen, al mismo tiempo controla e impone las condiciones de posibilidad de la mercantilización en general de la obra de arte, algo que no es nuevo pero que es hoy un fenómeno que no deja de crecer.

En cada una de las treinta y una entradas numeradas, el autor avanza un poco más hacia los bordes de un nuevo modo de producción basado en la información. ¿Cuál sería la clase dominante de este nuevo modo de producción?

En su libro —escrito como si fuera un calendario, con 31 apartados— escribe y desarrolla una economía de las artes, una disciplina ligada a la estética pero también al modo en que se comportan los valores de uso y los valores de cambio. Mientras muchas obras de arte parecen reivindicar una utilidad, hoy la idea de total autonomía ha desaparecido de la búsqueda estética. En el comienzo, el autor menciona un caso que muestra la ambivalencia en la forma en que funciona una Bienal, integrando con naturalidad la obra como utilidad: que sirva para algo. Sirve. Además hace posible el trabajo profesional de un grupo de artistas, que muestran obra pensada, diseñada y realizada especialmente para la Bienal, en este caso, de Venecia. Borisonik relata que en el evento de 2015 hubo una tendencia a mostrar obra con “una mirada política”. Una de ellas era la “controversial” obra de Büchel. Escribe el autor:

Büchel (re)creó la primera mezquita de la ciudad de Venecia; algunas personas, haciéndose eco de la arquitectura del espacio, oraron; la Iglesia ejerció presión en contra del evento; la Biennale, cediendo, pidió explicaciones y la alcaldía veneciana cerró el espacio. Hay varias cuestiones de interés sobre este acontecimiento, como la potencia y performatividad de la disposición de los cuerpos y los objetos en el espacio, la insoslayable politicidad de los límites entre los ámbitos que constituyen a las experiencias humanas, el uso de la burocracia institucional (estatal, eclesiástica, privada) como arma política contra acciones que no pueden prohibirse por otras vías, y una larguísima serie de asuntos, prácticas y prejuicios que fueron puestos en evidencia por esta pieza. La instalación logró activar y poner en tensión todas estas categorías de manera creativa y llamativa. Sirvió para visibilizar una problemática profunda, lo cual reviste gran importancia en una época en la que las manifestaciones y los textos parecen nunca alcanzar para lograr ese tipo de efectividad. Pero ¿movilizó algo más que eso?, ¿tuvo algún efecto en ese ámbito indecible que las marchas y las teorías nunca pueden terminar de formular? Y, sobre todo, ¿hemos renunciado a ese ámbito?

El arte es útil, en este caso, para visibilizar una cuestión histórico-política que constituye una injusticia. Pero además, sirvió para poner en evidencia los mecanismos ligados a poderes institucionales determinados. Una obra, la “mezquita” que acabó siendo cerrada, clausurada, dejó en el aire una vez más la persistencia de la pregunta por el arte. ¡Hay artes!

El diagnóstico es tan real que pareciera que el autor nos mira del otro lado de la pantalla oscura que a cada rato encendemos. Si Walter Benjamin advirtió que a partir de la aparición del correo de lectores en los periódicos cualquiera podía convertirse en escritor, publicar y ser leído por miles de personas, hoy aplicaciones como Instagram llevaron a que cualquiera, en la inmediatez de un ahora perpetuo, se convierta en productor de imágenes y contenidos “estéticos”. Más allá de los circuitos, de los espacios académicos o de cierta elite que intenta resguardar el campo de las artes dentro de los límites de una comunidad que se pretende a veces cerrada, a veces abierta, hoy asistimos a una proliferación exponencial de artistas, cuyo ámbito de influencia va desde el audiovisual hasta la gastronomía, el deporte o prácticamente a toda actividad que pueda ser registrada. La vida performática de la contemporaneidad hizo de todo usuario un posible artista preocupado por generar imágenes, autopercepciones en busca reconocimiento, vistas, visitas, visualizaciones, likes, corazones cuantificados, mientras se mira con desdén al resto. No se trata ya de contemplar, observar, mirar, escuchar o presenciar una obra sino de publicarla en un plano de automatización; es el pasaje al acto mediado por aplicaciones, del mundo a la pantalla. Podemos comprar una obra, vender una obra, pero también se compran, se venden, se comparan y se exigen likes:

Aplicaciones como Instagram llevaron a que cualquiera, en la inmediatez de un ahora perpetuo, se convierta en productor de imágenes y contenidos “estéticos”.

Hace tiempo que quienes se dedican al arte contemporáneo se ven envueltos en tareas de (auto)diseño, labor que lleva mucho tiempo y esfuerzo al servicio de potenciales compradores, mecenas y subsidios. Hoy, como alguna vez observó Silvio Lang, los y las artistas están permanentemente trabajando para poder trabajar. Del otro lado, una exigencia constante a la que se somete el público es dar likes y compartir sus obras de arte favoritas en las redes sociales.

En cada una de las treinta y una entradas numeradas, el autor avanza un poco más hacia los bordes de un nuevo modo de producción basado en la información. ¿Cuál sería la clase dominante de este nuevo modo de producción? A partir de una lectura libre de los escritos de McKenzie Wark (a lo largo del libro son muchísimas las referencias a autores, posiciones teóricas, debates, problemáticas y disputas actuales, desde la cuestión de la modernidad, el posthumanismo y la cibernética hasta el Antropoceno y sus consecuencias en los próximos cientos de miles de años, incalculables, imposibles de comprender de forma acabada) Borisonik explica que frente a un mundo dominado por flujos de información, la “clase vectorialista” es aquella que es integrada por quienes poseen la capacidad de influir y dirigir esa circulación. Las empresas más poderosas del planeta trazan un “vector” de dirección o influencia en el negocio de la información. De acuerdo a la lectura de Wark, la clase vectorialista nace de la clase capitalista industrial y financiera del siglo XX. Del otro lado, la “clase hacker” está integrada por quienes producen con creatividad trayendo novedad al mundo, tomando lo nuevo de lo viejo, trabajando en favor de un flujo libre de datos y no regulado vectorialmente. Artistas, diseñadores, creativos, no necesariamente programadores frente a una computadora, son para Wark “hackers”. Pero también los programadores, o fundamentalmente quienes se dedican a la informática y la programación, tienen el enorme potencial de hackear el actual estado de cosas en la medida en que se encuentran en condiciones de datificar la realidad, dando lugar a todo un desafío frente a la hegemonía del vectorialismo a partir del cruce —hoy clave— entre arte y código:

Por eso, nuevamente, una posible relectura del concepto consciencia de clase puede ayudar, en tanto un auto-reconocimiento mayoritario de sujetos como artistas, como creadores y creadoras de la sociedad en la que viven, podría impulsar transformaciones beneficiosas. Para eso, hará falta construir una teoría del valor que lea de otra forma las prácticas e interacciones humanas.

Borisonik explica que, para Wark, ya no estamos dentro del modo de producción capitalista sino en “algo peor”, aun cuando la clase que porta las potencias, si se nos permite, revolucionarias, la clase “hacker”, no trabaja en la repetición de una misma tarea sino en la diferencia y la innovación.

La tarea que viene consiste en construir espacios de creación que sean capaces de tomar distancia respecto al aparato masivo por el que la información circula de forma totalitaria con el disfraz de la democratización de la experiencia contemporánea. Una toma de distancia, una separación, que debe al mismo tiempo poner en entredicho y realizar un salto hacia otro esquema por fuera del mandato epocal. Dice Hernán Borisonik:

Hay que tener en cuenta los recambios generacionales y recordar algo que dijo Silvio Lang: creer que toda potencia contra-hegemónica será capturada es subestimar nuestra propia fuerza de desobediencia y resistencia y otorgarle al poder amo todo el poder […]. En el desastre subjetivo de la angustia no colectivizada aguarda un ‘principio de esperanza’ en las prácticas artísticas que elaboran las emociones performativas como campo de afectividad social, en la medida que des-psicologizan o des-interiorizan los sentimientos privatizados y los articulan en una estrategia transindividual que hace una esfera pública alternativa.

De lo que se trata es de ejercitar una práctica de las artes que operen política y performáticamente al nivel del desastre afectivo. Así será posible desmontar estructuras vectoriales en los intersticios de la mercantilización total del mundo en favor experiencias estéticas que hagan de nuestras vidas nuevas formas de aparición de los sentidos compartidos.