Me lo había casi jurado a mí mismo. Luego de haber pasado seis años para escribir las quinientas páginas de mi novela sobre los años Setenta en Italia, me había prometido solemnemente hacerme la vida menos complicada. Pero las novelas se escriben por pasión, persiguiendo una historia o una idea abrumadora. Y si había algo que en los últimos años había logrado apasionarme, más que la literatura, la historia o la política, eso era la física.

Así, un domingo de septiembre de 2007, después de algunas gestiones, me encontré en Ginebra, en una pequeña habitación de la Casa del Cern, la Organización europea para la investigación nuclear, sin saber bien aún qué hacer, sin una historia o una trama en la cabeza, pero con la férrea voluntad de escribir una novela que tuviese esa ciencia como eje central.

El taxi salió del aeropuerto y recorrió la Route de Meyrin hasta la Entrada B del complejo, luego de lo que tuve que arrastrar la valija a pie durante casi un kilómetro para llegar al Edificio 39. Había elegido quedarme en la Casa del Cern, y no en la ciudad ni en un hotel: así me sería más fácil visitar los experimentos y encontrarme con los científicos que trabajaban en ellos.

Cuando subí a mi piso y abrí la puerta gris, estuve seguro de haberme equivocado en la decisión: un ropero casi monacal, con una pequeña camita individual, un armario de fórmica decadente, un baño escaso, un escritorio con una lámpara que no se encendía. Nada de bidet, nada de televisión. Por la ventana, el panorama era el de un estacionamiento vacío y el musgo que recubría el techo de un edificio abajo, a mi derecha. Por suerte era un septiembre caluroso y pude encenderme un cigarrillo asomado a la ventana. La luna llena estaba tan grande y luminosa que la noche parecía un día aburrido. Debajo de mí, a unos cien metros de profundidad, en el túnel que pasa a caballo entre Suiza y Francia, había un anillo de veintisiete kilómetros de largo en el que, en algunos meses, dos haces de protones, unas partículas que están al interior del átomo, serían acelerados a velocidades cercanas a la de la luz, produciendo 40 millones de colisiones por segundo. Debajo de mí, estaban las cavernas enormes que albergaban los detectores de los cuatro principales experimentos, creados para capturar las partículas producidas por la impresionante energía del choque entre protones. Por lo menos eso era lo que había leído antes de llegar a Ginebra. Allá afuera, en cambio, en el silencio sepulcral del domingo, estaban sólo el gruñido sordo del Edificio 513, donde están todas las computadoras del Cern, el Globe iluminado y los penachos de vapor de las dos torres de enfriamiento allende la Route de Meyrin.

A la mañana siguiente, sin embargo, la escena había cambiado absolutamente: máquinas, hombres y mujeres, físicos, ingenieros, técnicos, obreros y obreras uniformados que llenaban de gente la cafetería y desayunaban bajo la sombra de tres o cuatro tilos. Allí, me había citado Paola Catapano, mi “contacto” en ese universo poblado por diez mil personas entre técnicos y científicos provenientes de, más o menos, ochenta países diferentes. Uno frente a la otra, sentados debajo de un tilo, bebimos un café con pequeños sorbos. Yo fumaba feliz mientras Paola me explicaba que el acelerador de partículas Large Hadron Collider (LHC), la máquina más grande jamás construida por el hombre, exploraría la materia de la que estamos hechos a una escala billones de billones de veces más pequeña de la que es accesible a través de nuestros ojos, recreando las condiciones en las que se encontraba el universo hace más o menos 14 billones de años atrás, alguna billonésima de segundo después del Big Bang.

***

—Es obligatorio usarlo. ¿Okay?

Eduard Simioni, un postdoc con un andar cansino y encorvado y con una larga cola de caballo me tocaba el brazo con un casco amarillo.

—Okay —sonreí, poniéndomelo en la cabeza.

—¿Querés asomarte abajo? —me preguntó, mostrándome una breve pasarela que sobresalía de una barandilla — De aquí se bajan los varios componentes del detector, que luego son ensamblados abajo, en la caverna. Ponete bien el casco, si se te cae, desde esta altura, puede matar a un hombre.

Era verdaderamente un pozo sin fondo, un agujero circular alto como un edificio de casi treinta pisos. Desde allí, los hombres abajo, con uniforme azul y casco, parecían hormigas.

—Aquí hay un anticipo de lo que veremos —dijo indicando con el mentón el primer poster —Este es el anillo de veintisiete kilómetros que corre bajo tierra entre Suiza y Francia. Dentro de algunos meses ese conducto será el lugar más frío del universo, porque se lo hará descender a una temperatura de dos grados Kelvin sobre el cero absoluto. Entonces dos haces de protones, guiados por más de mil imanes superconductores, serán acelerados a una velocidad cercana a la de la luz y luego chocarán con una energía inmensa.

Se detuvo un instante y luego indicó nuevamente el poster.

—A lo largo del anillo hay cuatro experimentos que estudiarán estas colisiones de partículas. El nuestro y otro son, para decirlo de algún modo, de amplio espectro, generales; los otros dos, en cambio, tienen objetivos específicos, más particulares.

—Está bien —dije — Pero ahora me explicás detalladamente lo que sucede en el acelerador y cómo se hace para observar las partículas…

Eduard asintió.

—Dos haces de protones que van en sentido inverso a una velocidad cercana a la de la luz, ¿Ok?

—Ok —sonreí.

—Cuando colisionan, cuando se chocan, en cada uno de los cuatro experimentos, producen muchísima energía. ¿Hasta aquí vamos bien?

Un cigarrillo hubiera sido como una mano santa, pero allí, en el hangar, estaba prohibido fumar. Tenía que conformarme escuchando a Eduard que ahora me explicaba que la famosa fórmula de Einstein, E=mc², significaba, en la práctica, que la energía y la masa son intercambiables, que en condiciones extremas pueden transformarse una en la otra.

—En estas colisiones entre protones —dijo Eduard —, toda esa energía se transforma en masa: en resumidas cuentas, en partículas. Naturalmente, no se transforma en partículas cualquiera, al azar: la naturaleza consiente sólo partículas que corresponden a determinadas cantidades de energía y con propiedades particulares. Más alta es la energía a la que se llega, o sea: más fuertes son las colisiones, más se logran ver cosas pequeñísimas. Más alta es la energía que se alcanza y más pesadas son las partículas que se crean. Son las partículas que existían billones de años atrás y que luego, con el enfriamiento del universo, casi desaparecieron. Aquí dentro, en el acelerador, nosotros las recreamos, pero viven sólo pocos instantes y luego decaen en otras partículas cada vez más livianas, hasta ser estables… ¿Está claro hasta acá?

—Bueno, sí, más o menos. Hagamos de cuenta que tengo todo claro. Sólo me falta entender cómo es que las ven si son tan pequeñas…

—Ver, es una palabra grande… Digamos que hacemos un poco como los indios que siguen a sus presas en la pradera: nosotros desciframos las huellas que dejan en el revelador, los diferentes trazos dejados por cada una de las partículas.

Eduard se movió hacia un panel que tenía un corte del revelador y comenzó a indicar las distintas partes que lo formaban.

—Nosotros les tendemos como trampas, instalamos imanes, rastreadores de materiales varios, calorímetros de distintos tipos, y luego, juntando las informaciones de todas las trampas, logramos decir qué partículas fueron creadas en ese evento. ¿Está claro? Pero ahora basta, bajemos. Te llevo abajo a ver. Vení.

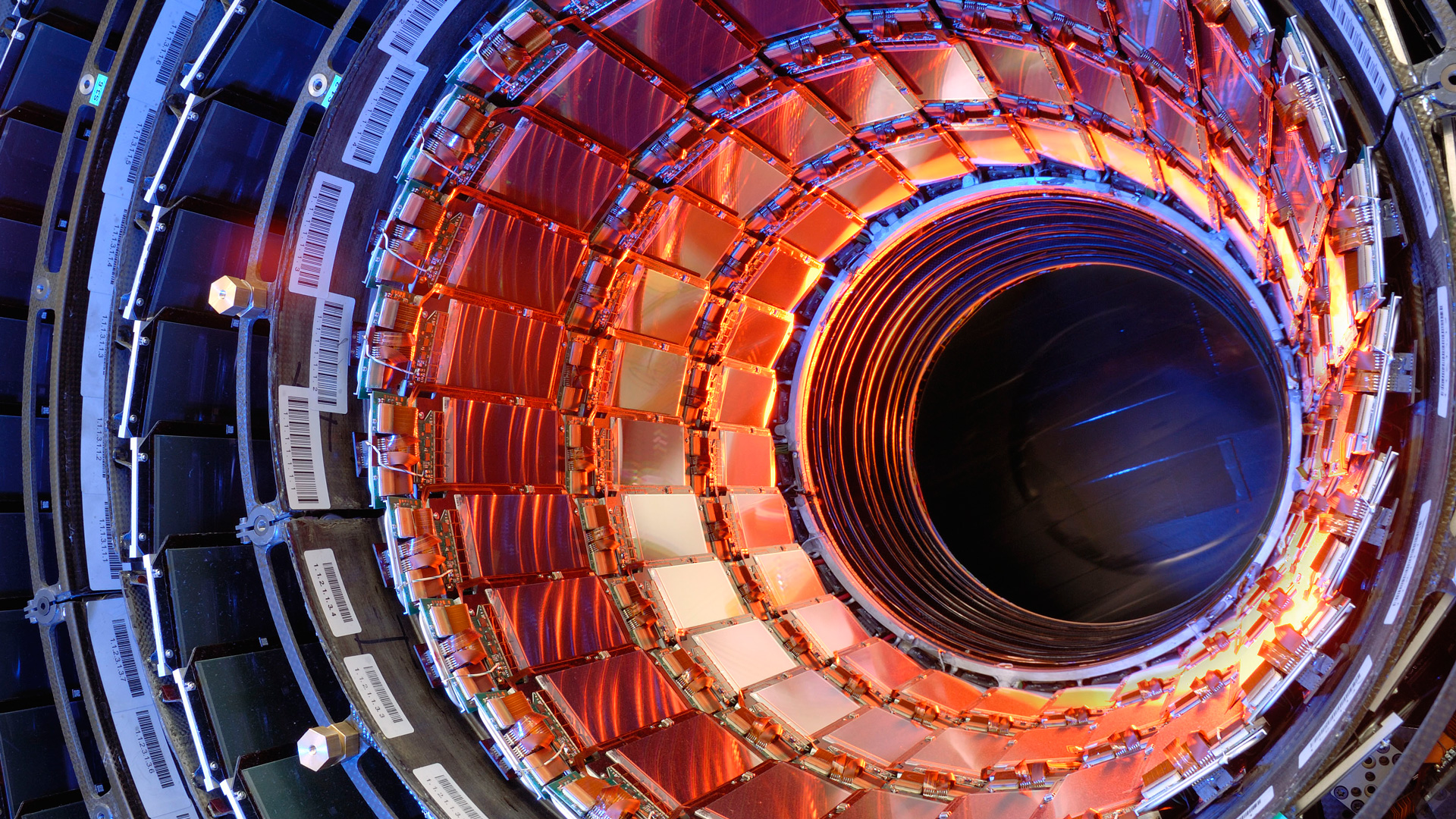

Pasamos por una doble puerta de control y nos metimos en un ascensor. Cuando salimos me encontré con una caverna enorme e iluminada. En el centro, había un monstruo de doce mil quinientas toneladas sepultado a cien metros bajo tierra. Era como una nave espacial tan alta como un edificio de seis pisos, sobre el que se ocupaban decenas de científicos intentando robarle sus secretos. Era el revelador que estaban montando, formado por cientos de miles de piezas que debían encastrarse entre ellas con una precisión de pocos micrones, conectado por miles de kilómetros de cables a una red de computadoras esparcida por todo el mundo. Todavía no estaba cerrado y sellado y podían verse las distintas partes.

Lo miré con la boca abierta y pensé que tal vez los campesinos del Medioevo deberían haber sentido la misma maravilla cuando, llegando a cualquier ciudad, se topaban con las majestuosas e imponentes catedrales góticas.

—Impresionante, ¿no? —dijo satisfecho, trepándose a los andamios.

De repente se me hizo evidente, claro, que para ver no alcanza con tener ojos: sólo se ve lo que ya se sabe ver. De hecho, donde Eduard descubría con exactitud sensores, mecanismos, materiales, yo me encontraba delante de una masa confusa de cables y metal sin utilidad y sin sentido. Entonces Eduard intentó volver a explicarme que los reveladores, atravesados por las partículas, producían débiles señales eléctricas que luego las computadoras reconstruían como un trazo en las pantallas. Era como si cada partícula, pasando por una trampa puesta a propósito para ella, dejase su firma, distinta a todas las otras.

***

El edificio 40 es la construcción más reciente del complejo, todo de vidrio y cemento, tiene cinco pisos, con un cuerpo central circular entre dos alas rectangulares, las oficinas de los varios experimentos divididos por sector, los balcones internos que se asoman sobre la gran sala redonda de la planta baja. En el cuarto piso, me recibió la responsable de la investigación de Higgs en el CMS (Compact Muon Solenoid), Chiara Mariotti.

Sobre su escritorio había un pequeño paralelepípedo que a mí me parecía de plástico transparente. Chiara se dio cuenta de que lo estaba mirando.

—Dale, agárralo…

Por poco no me tira al piso el peso.

—Es tungstenado de plomo, un material nuevo que pusimos a punto en estos años. Sirve para trazar fotones. En el LHC hay decenas de miles de bloquecitos como este…

Un material transparente, prácticamente impenetrable e indestructible: pensé en cuántas serían las empresas interesadas en adueñarse…

—Aquí no hacemos patentes. La ciencia está a disposición de todos, completamente transparente. Cuando el LHC se ponga en marcha quienquiera podrá conectarse con el sitio del CERN y descargar los datos de todas las colisiones…

—Pero este famoso “bosón de Higgs” —le pregunté a Chiara—¿qué es exactamente y por qué es tan importante como para gastar todos esos billones de euros?

Hice un gesto con el brazo que abrazaba la oficina, el edificio, los laboratorios, el enorme anillo debajo de nuestros pies.

—¿Sabés cómo lo llaman al “bosón” de Higgs? —respondió Chiara — La partícula de Dios. Así de minúscula y así de fundamental. Sin ella el mundo no sería como lo vemos. Es importante porque resolvería el problema de los problemas: ¿qué es lo que produce la masa de las partículas? ¿Qué es lo que le da su consistencia, su peso? Y ¿por qué esas masas son tan distintas? Por más extraño que suene, nosotros no sabemos aún por qué el mundo que vemos tiene una masa, un peso. En el año “64 llega Peter Higgs, un físico escocés. Llega último, luego de muchos otros pero, como sucede a menudo, se llevó el mérito. ¿Y qué inventa, qué se imagina, de la nada, el señor Higgs? Un campo. Un campo nacido casi cuando comienza el mundo, precisamente en los primeros instantes apenas después de la explosión, del Big Bang. Un campo dentro del vacío, que no está para nada vacío como uno se lo imagina normalmente. Y dentro de ese vacío está la partícula asociada a ese campo, su “bosón”. Cada campo tiene su partícula, y los bosones son las partículas que transportan las fuerzas: el fotón trasporta la fuerza electromagnética, el gravitón la fuerza de gravidad, etcétera. Pero ¿qué hacen el campo de Higgs y su partícula, su bosón de Higgs? Interactúan con las otras partículas. Con algunas más, con otras menos. Es como si ese campo rociara en todo el universo, hasta dentro del vacío cósmico, una sustancia pegajosa como la miel que desacelera los movimientos de las partículas, algunas un poco más, algunas menos…

— Por lo tanto la masa...

—La masa —asintió Chiara— es justamente esa desaceleración, una especie de fuerza que se opone al movimiento, como cuando hay que levantar un brazo en alto. Si hacés el mismo movimiento con un peso, tenés que hacer más esfuerzo porque aumenta la masa que hay que mover. Así, con su miel, el mecanismo de Higgs otorga masa de una manera diferente a las distintas partículas que componen el mundo. ¿Está todo claro?

—Siempre más o menos —respondí moviendo un poco la cabeza—. Pero ¿por qué las partículas tienen justamente esas masas? Y además, ¿por qué son tan distintas?

—No lo sabemos —dijo—. Hasta este momento no estamos en condiciones de explicar por qué cada quark, cada electrón, cada bosón, interactúa con el campo de Higgs justamente en ese su particular modo y por lo tanto no sabemos por qué las masas son exactamente aquellas que hemos medido con los experimentos. Si el mecanismo de Higgs sucede verdaderamente en la realidad física, el Lhc debería permitirnos “ver” la partícula que, interactuando con las otras, les otorga una masa. La buscamos desde hace años a esa maldita partícula, pero parece inatrapable. Uno de los objetivos principales del Lhc es precisamente el de encontrarla. Estoy segura de que lo lograremos.

Cuando Chiara me acompañó a lo largo del corredor y me saludó con otra de sus maravillosas sonrisas, yo tenía la cabeza que era un hormiguero, como un televisor sintonizado en ningún canal. Pero no había terminado para mí. Tenía otra cita, enseguida: Paola Catapano es implacable. Me estaba esperando Álvaro De Rújula, un físico teórico español que tiene su oficina en el Building 1, ese que está al lado de la cafetería y el Auditorium. Caminé entre ascensores viejos, armarios de hierro herrumbrados, puertas oscuras, azulejos consumidos, posters de congresos en Seattle o en Honolulu, pegados a lo largo de los corredores iluminados por pocas luces de neon: el edificio de los físicos teóricos debe haber sido unoa de loas primeroas en construirse, en los años Sesenta o menos, y aún tenía encima el olor de esos tiempos casi pioneros.

Álvaro tiene un físico seco, barba bien afeitada y los pelos blancos, lineamentos intensos que hasta el tiempo se fatiga en marcar. “Entonces, ¿por dónde empezamos?” me preguntó pidiendome que me acomodara y sentándose en su escritorio.

“No sé...” me animé. “Tal vez podemos partir de lo que esperan encontrar con el Lhc...”

“Linda pregunta” sonrió De Rújula. “A partir de la elaboración del Modelo Standard, en los años setenta, es este el problema que más nos hemos puesto los físicos de las partículas. Tuvimos treinta y cinco años para prepararnos para el día en el que el Lhc entrará en funcionamiento. Y ya falta muy poco. ¿Crees que estamos listos? Para nada. Además de la esperanza de descubrir al bosón de Higgs, no hay una previsión convincente sobre lo que vamos a ver.”

—¿Querés decir —lo interrumpí— que están yendo un poco a tientas, sin siquiera un resquicio de teoría que confirmar con los experimentos?

—Bueno, no, para nada... Teorías, en todo caso, tenemos muchas, demasiadas: la súper simetría, las súper cuerdas, los twistor, las extra dimensiones, la gravedad cuántica de anillos, la geometría no conmutativa, las triangulaciones dinámicas causales... Pero necesitaríamos mucho tiempo para explicarlas... Mientras tanto, nosotros los teóricos nos estamos divirtiendo con la discusión sobre qué será peor: encontrar al Higgs exactamente con las propiedades previstas por el Modelo Standard o bien darnos cuenta de que el bosón de Higgs no existe. En el primer caso, sería un éxito grandísimo que no nos enseñaría absolutamente nada. En cambio, en el segundo, las bases de la física que conocemos hoy en día saltarían por los aires: sería muy estimulante para nosotros los teóricos, obligados a trabajar para inventarnos de la nada una revolución como las del siglo pasado, la relatividad de Einstein o la cuántica, pero... Pero sería menos divertido intentar explicárselo a los hombres políticos que nos dieron millones y billones para que descubriéramos precisamente esa maldita partícula...

Científicos que esperan no descubrir lo que creen poder descubrir. Maravilloso.

—¿Y además del Higgs? ¿Qué más buscan con el Lhc?

—Mirá —dijo Álvaro en voz baja— hoy, la física está en un punto de viraje. Hace veinte años muchos teóricos reconocidos creían que para explicarlo todo, pero todo todo, faltaba verdaderamente poco, un tanto así, un pelito... En cambio hoy comprendimos que ese poco que sabemos es un avance de leyes aún más profundas, más fundamentales que, sin embargo, ignoramos. Hasta el Modelo Standard, ese que nos dice que la materia está compuesta por quarks, electrones y neutrones, ese que más o menos todos estudiamos en la escuela y que ha sido verificado por los experimentos con una precisión exactísima, tiene muchísimos esqueletos en el armario, zonas oscuras que nos desconciertan. El Modelo Standard no explica, por ejemplo, por qué en el universo hay más materia que antimateria. Tampoco nos dice de qué está hecha la llamada “materia oscura”, que no podemos ni ver ni tocar pero que, junto con una energía igualmente “oscura”, constituye el 96% del universo, mientras la materia ordinaria, esa de la que estamos hechos nosotros, las hormigas, los árboles, las estrellas es apenas el 4% del cosmos. Pero el Lhc, explorando la realidad a una escala nunca antes alcanzada, podría ayudarnos a verificar o rechazar las muchísimas hipótesis teóricas en el campo, para explicar esas zonas de sombra del Modelo Standard. Podría abrirnos una miríada a otras partículas, “súper simétricas” respecto de las ya conocidas, que nos ayudarían a entender el mecanismo de la masa y tal vez la materia oscura. Podría revelarnos que las cuatro dimensiones del espacio y del tiempo que perciben nuestros sentidos no son las únicas, sino que existen muchas otras, tan pequeñas y enrolladas en sí mismas que las atravesamos continuamente sin siquiera darnos cuenta. O bien podría simplemente decirnos que toda la física que conocemos hoy está completamente equivocada y que debemos repensarla desde sus fundamentos.”

—Y esto ¿te gustaría muchísimo, no?

— Claro —se rió—. Ya lo dije: sería muy estimulante.

A la noche, en la cama, me fue difícil quedarme dormido. El hormigueo en la cabeza seguía sin pausa. ¿Había hablado todo el día de física o de filosofía? , ¿De física?, ¿De ciencia ficción o de literatura? Sinceramente, ya no veía tanta diferencia. Las preguntas que intentaban responder estos científicos eran las mismas de los filósofos presocráticos, esos que habían fundado la física en Europa. Indagaban cosas como de qué estamos hechos, qué son verdaderamente el tiempo, el espacio, la materia. ¿Acaso Leibniz y Descartes no eran a la vez filósofos y matemáticos? Newton ¿no era de hecho “el último de los magos”, como lo definió Keynes? Algunos meses más tarde me toparía con una maravillosa frase de Primo Levi. Tanto me gustaría que la pondría como copete en la novela que estaba por escribir: “La distinción entre arte, filosofía, ciencia no la conocían Empédocles, Dante, Leonardo, Galileo, Descartes, Goethe, Einstein, ni los anónimos constructores de las catedrales góticas, ni Miguel Ángel; ni la conocen los buenos artesanos de hoy ni los dubitativos físicos en el umbral de lo conocible”. ¿Y hoy? Bueno, hoy honestamente parece difícil hacer filosofía o reflexionar sobre la historia del pensamiento político sin tener en cuenta las nuevas ideas cosmológicas o las del espacio y el tiempo de la nueva física; hoy parece, como mínimo, presuntuoso hablar de sentimientos o de emociones (y hasta de sociedad y de sociabilidad) sin saber nada de sinapsis y neurociencias, o intentar contar literariamente la “realidad”, ignorando que esa realidad es mucho más absurda, escurridiza y complicada de lo que podíamos imaginarnos antes. Antes de la mecánica cuántica, por ejemplo. Con respecto a esto, Stephen Hawking fue tranchant. “¿Cómo se comporta el universo? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿Cuál es el origen de todo?” escribió recientemente. “Durante siglos estas preguntas le eran pertinentes [sólo] a la filosofía, pero la filosofía ha muerto, sin haber tenido el aporte de los desarrollos más recientes de la ciencia y en particular de la física.” Luego, finalmente, me quedé dormido.

***

Durante los siguientes tres días, no paré de ir frenéticamente de acá para allá, de un experimento a otro, encontrándome con decenas de personas, pasando las noches y los escasos momentos libres leyendo montañas de opúsculos y artículos científicos, charlando debajo de los tilos de la cafetería con gente de todas partes del planeta, en inglés, en italiano, en francés, en español. Hasta me sucedió de tener que acompañar a una escuela secundaria italiana de Hamburgo a visitar un revelador: Chiara Mariotti tuvo un imprevisto urgente y me dejó con cincuenta muchachos explicando los fotones, el bosón de Higgs, los calorímetros...

Luego, cuando se corrió la voz de que había un escritor italiano dando vueltas por el Cern, un loco que quería escribir una novela ambientada justamente allí, comenzó la procesión. Solos o en grupos, se acercaban a la mesa donde tomaba un té o un café, o fumándome un merecido cigarrillo y me preguntaban: “¿Vos sos Bruno Arpaia, el escritor? ¿Puedo sentarme un ratito?”.

Así, en lugar de ser yo quien les preguntaba a ellos, fueron ellos los que me preguntaban a mí: la curiosidad que los motiva en sus investigaciones, los llevaba a interesarse en mi manera de trabajar, en lo que fuera a contar y en el modo en que lo haría. Finalmente, nos pusimos todos de acuerdo en que en última instancia tal vez no sean tan diferentes los ojos con los que los físicos y los novelistas miran el mundo: si un escritor utiliza grandes dosis de imaginación, un físico no se queda atrás. Es más, cualquier teórico, hoy en día, tiene tal vez mucha más imaginación que gran parte de nosotros narradores.

Pero esas diez mil personas que viven en el Cern y que trabajan en el Lhc me metieron en la cabeza otra cosa: tendremos que ser muy, muy afortunados, pero la comunidad científica podría (y debería) ser un modelo posible para nuestras sociedades. Antes que nada porque es una comunidad culta, en tiempos en los que la cultura está menospreciada, descuidada, considerada inútil o mero adorno. En segundo lugar, porque es una comunidad cosmopolita, con gente que proviene de todas partes del mundo y logra convivir en armonía. Pero no alcanza. Aquí la “diferencia”, la alteridad cultural no sólo es verdaderamente respetada sino fomentada, acogida, mimada: para “ver” aquello que aún no conocemos, sirven ojos nuevos. Mucho mejor si provienen de culturas distantes, lejanas, distintas, diferentes. En fin, incluso sin idealizar demasiado a esa comunidad, aún no imaginándola como el Paraíso terrenal, es evidente que está basada en el mérito más que nuestras sociedades: allí el que es bueno, continúa. De hecho son decenas de mujeres las que en el Cern ocupan cargos importantes y de mucha responsabilidad.

Cuando, luego de una semana, llegó el momento de partir, respiré profundo, miré por última vez los cobertizos, las calles, las mesitas de la cafetería, me concentré en el retumbar sordo del Building 513 y de las torres de enfriamiento del otro lado de la Nacional, luego, arrastrándome detrás de la valija, entré en la recepción y me asomé al mostrador.

—¿Puede llamarme un taxi, por favor?

Como decía Isidor Isaac Rabi, premio Nobel de física en 1944, “es verdaderamente una lástima que el gran público no tenga ninguna posibilidad de hacerse una idea de la gran exaltación, intelectual y emotiva, que acompaña las investigaciones en los campos más avanzados de la física”. Bueno, ahora, especialmente después de esa semana transcurrida en el Cern, mi objetivo (tan ambicioso como difícil) era justamente ese: escribir una novela que le diera al “gran público” por lo menos una probadita de esa exaltación y de esa pasión. No estaba absolutamente dicho que fuera a lograrlo.

***

Por más de tres años y medio trabajé en La energía del vacío, sudando como un loco tratando de elaborar una trama convincente, que me permitiera atraer al lector y de acercarlo a los apasionantes misterios de la física, pasando días y noches estudiando, leyendo, encontrándome con otros científicos, elaborando una estructura novelística que fuera íntimamente coherente con las teorías espectaculares sobre el tiempo y el espacio que mis protagonistas iban desarrollando, hasta que una mañana de marzo de 2010 le puse el punto final al libro. Era, increíblemente, la misma mañana en la que el Lhc comenzaba a funcionar en serio. Escribí las últimas frases escuchando de fondo la voz de Paola Catapano que narraba en directo, desde la webtv del Cern, las primeras colisiones. ¿Coincidencia? ¿Magia? ¿Destino? Como quieran ustedes, pero fue muy emocionante. Y de todos modos, fuera cual fuera el motivo, esa convergencia del final de mi novela con la inyección de los primeros haces de protones en el acelerador fue posible por un incidente que retrasó un año el inicio del Lhc. A fines de septiembre de 2008, de hecho, el manager del proyecto del Lhc, Lynn Evans, recibió un llamado alarmado: por una estupidez, una conexión eléctrica defectuosa, algunos imanes estaban perdiendo helio, se habían recalentado y habían perdido la superconductividad. Los técnicos tuvieron que llevar nuevamente los 1232 súper imanes a temperatura ambiente, luego sustituir miles de pedazos y por ende recomenzar con el enfriamiento hasta temperaturas cercanas al cero absoluto. Un año perdido. Pero desde marzo de 2010 (¿desde que terminé mi novela?) todo avanzó rápidamente y mejor de lo esperado: la potencia del Lhc aumentó y, consecuentemente, también su “luminosidad”, es decir la posibilidad de recabar datos significantes de las siempre más numerosas colisiones.

—En diciembre de 2011 —cuenta ahora Chiara Mariotti— habíamos encontrado un exceso interesante de eventos compatibles con la producción de un bosón de Higgs con una masa cercana a los 125 Gev. De este modo, los distintos grupos se concentraron en los análisis para revelar un bosón de Higgs alrededor de esa masa. Esperábamos poder decir algo definitivo acerca de ese ligero exceso de eventos antes del verano.

Fueron meses de trabajo intenso hasta que, en junio, los grupos pusieron finalmente a punto los nuevos métodos de análisis y el staff del Cms los aprobó.

—A ese punto —sonrió Chiara— podíamos finalmente volver a observar los muchísimos datos que mientras tanto habían sido recogidos, millones y millones de colisiones, entre los que ya habían sido seleccionados los eventos más significativos. El 14 de junio, a las siete de la tarde, mi grupo, en el que trabajo desde hace muchos años, tenía una reunión para “abrir la caja” y mirar finalmente esos malditos datos. Cuando proyectaron el gráfico en la pantalla, no podíamos creer lo que veían nuestros ojos: efectivamente había un “pico”, estábamos viendo una nueva partícula! Fue una emoción muy intensa, como una piña inesperada en el estómago. No dormí por cuatro o cinco noches de la emoción.”

—Después vieron que vuestros datos se confirmaban también con aquellos de los otros grupos y de los otros experimentos...

—Si, ¡sobre todo dos canales de decantación tenían un pico bellísimo!

Hagan caso omiso de esos “dos canales de decantación: por ahora no es necesario entender de qué se trata. Concéntrense más bien en el “bellísimo”. Chiara dice, más bien grita: “Un pico bellísimo”. Y tiene razón. Una vez creímos estúpidamente que la ciencia perseguía la verdad y que era el arte la que apuntaba a la belleza; hoy descubrimos que la búsqueda, tanto de la belleza como de la verdad, constituye un punto de contacto muy fuerte entre las “dos” culturas. La búsqueda de la belleza es, de hecho, un componente importante, necesario, de la cultura científica. Parecerá extraño pero es así. Por ejemplo, un matemático que se respete, sostiene fehacientemente que las ecuaciones que estudia o inventa no son solamente exactas o equivocadas, sino que son también bellas o feas. Es más: como afirmaba el gran físico Paul Dirac, la belleza de una ecuación es más importante que su exactitud, en el sentido que si una ecuación es bella, antes o después será demostrada como exacta. Y no se trata sólo de la matemática: el concepto es general, y en palabras lo pone una famosa frase de Jacques Monod, por la que una teoría bella puede también no revelarse exacta, pero una teoría fea estará, seguramente, siempre equivocada.

Entonces, ese “pico” en el gráfico que indica la existencia de una partícula con una masa cercana a los 125 GeV es verdaderamente “bellísimo”. Y, para quien lo sabe leer, se siente la misma emoción estética que puede sentirse delante a un cuadro de Caravaggio o de Velázquez.

—Precisamente así —dice Chiara—. Y desde ese momento fue difícil dormir, teníamos demasiada adrenalina en el cuerpo... Y era difícil no sonreir continuamente. Sólo que hasta el 4 de julio, cuando estaba previsto el anuncio oficial, teníamos que cosernos la boca, no hablar con nadie, ni siquiera con nuestros compañeros y nuestras compañeras. No podés imaginarte lo difícil que fue: ¡uno de los descubrimientos más importantes de la historia y no podíamos decírselo a nadie!

Pero el 4 de julio por suerte llegó...

—Si, por suerte. Junto a unas veinte personas, pasé los últimos días con el responsable del experimento para escribir la presentación. Tenía que ser una obra maestra. La noche entre el 3 y el 4 de julio, muchos pasaron la noche [en vela] delante del Auditorium del Cern para no perderse ese momento histórico. Yo estaba en la segunda fila, rodeada de los muchachos con los que había trabajado, de ex directores del Cern y de Higgs y Englert, dos de los físicos que habían imaginado la existencia de esa partícula. Fue un momento inolvidable. Luego de diecisiete años de investigación del Higgs, casi que no podía creer que finalmente lo habíamos encontrado...

—¿Y ahora?

—Desde el 4 de julio nos quedó claro que nuestro mundo no será más el mismo. Ahora sabemos que el bosón de Higgs existe y que no es sólo una teoría elegante y fascinante. Ahora tenemos que entender cómo está hecho y medir todas sus características. No sólo debemos continuar buscando otras partículas nuevas para entender cuál es la “naturaleza” de este bosón, por ejemplo si es súper simétrico o si está compuesto por otras partículas más pequeñas, etcétera, etcétera. Es, por lo tanto, un programa largo y fascinante el que se nos abre delante nuestro.

En fin, la aventura sólo es al principio. Y lo que sucederá en los próximos años en el Cern, no es exclusividad de los científicos. Como sucedió en los tiempos de Galileo y Kepler, y luego en los de Einstein o de Schrödinger, la búsqueda científica sobre la realidad a menudo conmovió también el imaginario de los hombres comunes en sus vidas de todos los días; viceversa, el imaginario literario y artístico abasteció de muchos despuntes a los físicos para comprender más a fondo la realidad. En resumidas cuentas, en tiempos fríos y desencantados como los que vivimos ahora, me golpearon la pasión con la que científicos y científicas se dedican al propio trabajo, la sed de conocimiento en estado puro que los moviliza, la efervescencia con la que hablan del bosón de Higgs o de la luminosidad de la máquina que esperan alcanzar, la obstinación con la que esperan contribuir a arriesgar, por lo menos en pequeña medida, la oscuridad que aún envuelve nuestros conocimientos sobre la realidad. Más allá de las recaídas prácticas de la investigación de base (desde la Web, nacida en el Cern, a la radioterapia para la cura de tumores, desde la Pet, la tomografía por emisión de de positrones, a la aplicación en la micro electrónica), las preguntas que se seguirá intentando contestar en Ginebra son aquellas que, profundísimas, la humanidad se ha hecho desde siempre. Y la pasión y la imaginación que me empujan a mí a escribir novelas, un filósofo o un teólogo a interrogarse sobre las verdades últimas, el hombre de la calle a preguntar cómo será su futuro y un físico a explorar los ángulos más remotos de la materia, del espacio y del tiempo, se me hacen entretejidas con la misma sustancia, con el mismo deseo de conocimiento, con la misma necesidad de saber más sobre nuestra vida en este planeta perdido de una pequeña estrella de una galaxia periférica del cosmos.