En 1997, cuando era estudiante en New York, tuve que viajar de urgencia a casa porque mi papá se enfermó. Le diagnosticaron cáncer a la médula, lo que lo había dejado sin defensas. Cuando llegué al hospital me dijeron que el papi estaba aislado, para verlo tuve que ponerme bata y barbijo y no me permitieron besarlo. Mi papi tenía una palidez extraña y detrás del barbijo que le cubría la mitad de la cara, sus ojos dulces me miraron con resignación. Su cuerpo había dejado de producir plaquetas, que son las células que salen de la médula ósea y sirven para la coagulación de la sangre. Los médicos estaban sorprendidos de que no hubiera tenido una hemorragia interna y de que siguiera vivo. Después de muchos exámenes nos dieron dos alternativas. Una era llevarlo a casa y dejar que la muerte llegara en un par de semanas. Otra era darle un tratamiento bomba de quimio para ver si su organismo reaccionaba y así extenderle la vida. Eso debilitaría aún más sus defensas e implicaba tenerlo en mayor aislamiento en el hospital. La posibilidad de que la segunda alternativa diera un efecto positivo era poco clara. Aunque mi papi había pedido poca intervención, la decisión también era de los miembros de la familia que cuidarían de él.

Me acuerdo como si fuera hoy que mis hermanos, mis hermanas, mis cuñados y cuñadas nos paramos en un círculo. Como los que hacen los jugadores de fútbol antes de un partido cuando gritan el nombre de su equipo. El nuestro era un círculo compacto, doloroso. No se si nos tomamos de las manos, sé que yo tomé las manos de quienes estaban a mi lado. Lo sé porque me conozco, aunque no recuerdo cuál de mis hermanos estaba junto a mí. La mami no estaba con nosotros porque no le quedaban fuerzas. Todo había sido demasiado rápido. En el lapso de dos días el papi pasó de tener una gripe mal curada a tener un diagnóstico terminal y estar aislado en un cuarto de hospital. En el círculo no tuvimos que debatir. Aunque suene cursi, tomamos la decisión desde un amor profundo.

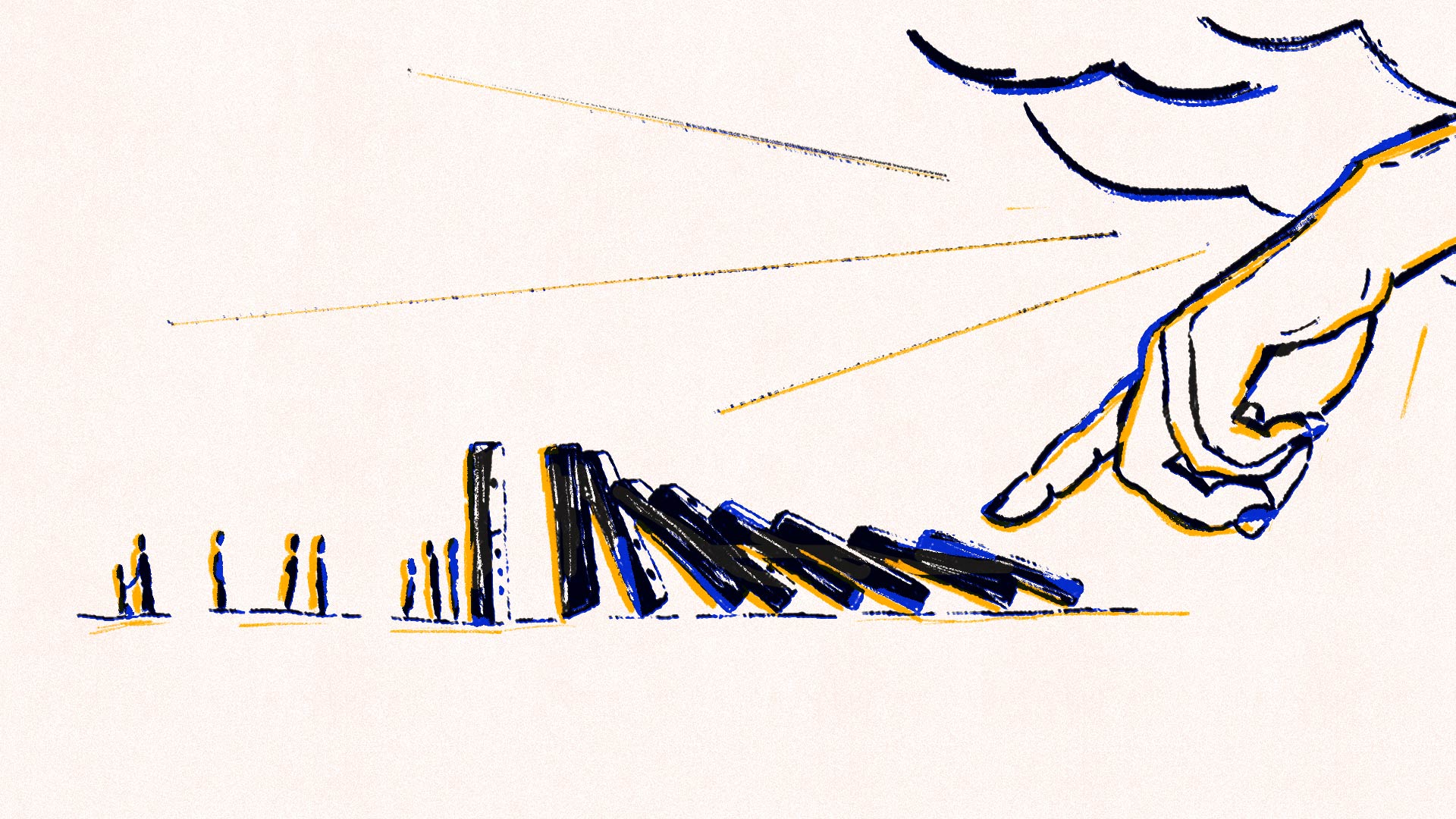

Entonces me embargó una sensación de pequeñez absoluta. El peso del universo descendió sobre mí, aquello que no se ve ni tiene textura, pero sí volumen y es enorme. No era el peso de la muerte, sino el de una decisión sobre la muerte. De pronto me encorvé, de pronto me dolió la espalda, de pronto se me doblaron las rodillas, de pronto no pude caminar. Me paralicé. ¿Quién era yo? ¿quiénes éramos nosotros para decidir? (Ahora que escribo esto pienso que la decisión de tener hijos es casi la misma. Traer una vida al mundo tiene el mismo peso, la misma consistencia, el mismo volumen). En ese cuarto de hospital decidíamos la que, dadas las circunstancias (suponíamos), sería la mejor manera de morir. Pero la muerte no era la propia, la íbamos a sufrir, pero no era la de ninguno de nosotros. Era del papi. En ese momento supe que yo era inadecuada, pequeña, frágil, estúpida inclusive, y pese a que no hubo dudas y de que la decisión fue compartida, lo sobrecogedor fue tomarla.

Por primera vez en los veinte y ocho años que vivo en este país, esta mañana, junto con otros noventa y cinco ciudadanos comunes: maestras, abogadas, baristas, amas de casa, contadores, asistí a la convocatoria para ser miembro de un jurado. Entramos todos a una sala con bancas largas como las de una iglesia. En el altar, en un escritorio elevado, una mujer con toga negra nos explicó el procedimiento por el cual doce de nosotros ocuparíamos los asientos que estaban a su derecha, para ser el jurado del caso. Este no es un proceso de selección, explicó la jueza, es un proceso de eliminación. O sea, los doce miembros del jurado no serían parte de un pueblo elegido, sino un grupo de personas con pocos impedimentos para hacerlo.

Frente a la jueza, hacia su lado derecho, estaba el fiscal sentado detrás de una mesa. Mirándonos. Junto a él, una abogada joven. Frente a la jueza, hacia su lado izquierdo, estaba el abogado defensor sentado detrás de una mesa. Mirándonos. Junto a él, un muchacho joven, el acusado. Suya era la vida sobre la que doce ciudadanos comunes tomarían una decisión. Diez acusaciones de abuso sexual, abuso sexual agravado y comportamiento inapropiado pendían sobre él. La víctima era un o una menor.

Los abogados trataron de persuadir a los futuros jurados y presentaron el caso sin entrar en detalles. El fiscal insistió en que ser jurado no es juzgar a la persona, sino sus actos. (¿Cómo separarlos?, me pregunté. ¿Se podría decir, acaso, que al resolver cómo tratar el cáncer terminal de mi papi no decidíamos sobre su muerte sino sobre su cuerpo? ¿y qué era la muerte de mi papi sino la ausencia definitiva de su cuerpo y la imposibilidad eterna de darle el abrazo?) Pero al separar a ese hombre joven, ojos pardos, pelo cortado al ras, barba incipiente, vestido con un enorme traje gris, de los actos atroces que se le atribuían, el fiscal buscaba hacernos creer que sería menos difícil tomar una decisión sobre su vida. Al separar los actos de la persona dejaba en suspenso la ética, sólo así justificaba el rigor del proceso. Todo quedaba en la norma. (Como en Kafka.) ¿Era acaso esa la única manera de convocarnos a ser dioses y diosas de la vida ajena?

El defensor público, en cambio, enfatizó las demandas de la ley sobre los miembros de un jurado, pero también apeló a las emociones de sus posibles aliados. Contó la historia de una inmigrante alemana que, después de servir como miembro de un jurado, se puso a llorar. Cuando él le preguntó por qué lloraba, la señora le contestó que en Alemania la gente común no tomaba decisiones que afectaran la vida en comunidad, que eso la había hecho sentirse americana. El hincapié que hizo en la necesidad de creer en las normas, acercó al defensor a la complejidad ética del proceso, y aunque él interpretó el llanto de la inmigrante como la emoción de sentirse americana, yo lo entendí como el estupor de haber tomado una decisión sobre la vida de otro. (¿Es acaso esa la manera más dramática de ser ciudadana, parte de una comunidad? ¿La de ser miembro de una familia?)

Estoy tratando de describir la fragilidad -quizá fragilidad no es la mejor palabra- ¿pequeñez?, insignificancia de todas esas personas en la sala para tomar una decisión sobre la vida de un hombre. Tomar la decisión sobre la vida de otro es lo más complejo de esta experiencia y es lo que me lleva a escribir sobre esto. Reconozco que ser parte de un jurado es una forma muy digna de contribuir al equilibrio de la vida en comunidad. También reconozco que es una responsabilidad que se comparte con personas como una, que no fueron escogidas en base a méritos, sino por un proceso de eliminatoria que, por momentos, es íntimo. Al menos en el proceso de eliminación, no se notaron las jerarquías.

Fue así. Los abogados hablaron de los posibles límites personales a los que nos tendríamos que enfrentar en caso de ser parte del juicio. Insistieron que si alguien tenía una historia personal de la que no querían hablar en público, podían acercarse en el receso y hablar con ellos en privado. Algunas mujeres, sin embargo, compartieron en público haber sido víctimas de abuso sexual cuando eran niñas. Una muchacha joven dijo con la voz quebrada que todavía estaba en terapia, y que para ella sería imposible resistir un proceso de este tipo. Solo un hombre calló e hizo un gesto a los abogados para hablar en privado. Así éramos eliminados. Por vulnerabilidad. Por una historia personal. Por un pasado que de manera evidente alimentara un prejuicio. En la sacralidad de la sala se llevó a cabo un ritual público en el que las historias íntimas fueron las que más fortalecieron la vida de la comunidad. No, no era espiritual, ni había dioses rigiéndonos. Solo el lenguaje nos distinguía. Las palabras nos iban dando un lugar en el espacio en el que estábamos solos, tratando de organizarnos.

Entonces, como en la ficción, el abogado defensor me increpó directamente, te vi moviendo la cabeza, dijo mencionando mi número que es como nos identificaban ahí dentro. ¿Qué piensas? ¿lo podrías hacer? Su pregunta no fue tan directa. Dio la circunvalación que dan las preguntas de los abogados, con esa retórica críptica en la que una no puede responder con un simple sí o un simple no. Parecía ser una acusación, una demanda, y yo me quedé a medio camino. Quise decirle que sí, que podía hacerlo. Que como ciudadana me sentía compelida, que era un deber y un derecho, que nada me parecía más dramático en la vida democrática que hacer una decisión en comunidad respecto a algo que nos afecta a todos. Que sí, que podía hacerlo. Que había leído muchos libros, que entendía la ambigüedad de un caso de violencia en el ámbito privado en el que no habría sino testimonios encontrados. Que entendía que él o la menor en cuestión podía haber sido manipulado para demandar al acusado. Que entendía también que el acusado usaría esos argumentos para buscar su libertad. Que sabía que la víctima había recorrido mucho más que él para llegar hasta ahí. Que sí. Que podía hacerlo.

Pero quise decirle que no. Que era demasiado insignificante para decidir sobre la vida de los otros. Que esa insignificancia no tenía que ver con mi fortaleza o mi falta de ambición de una pequeña cuota de poder, tampoco con un escepticismo sobre el ejercicio de la ciudadanía. Sino con un cuestionamiento sobre la vida, sobre la muerte. Sobre la magnitud de esas preguntas. Decirle que a veces me resulta difícil arrancar con personajes de ficción, que eso de sentirme diosa de las vidas ajenas no me va. Que por eso escribo en primera persona. Que por eso soy maestra y no abogada ni médica. Que no, que el problema es inconmensurable aun cuando la decisión sea ponderada en grupo y sea hecha desde la búsqueda del bien común; o bien busque el bien del otro y se la tome con amor. Que no. Que no podía traducir la inmaterialidad del volumen de eso que me pedía a la materialidad de las palabras, menos aún de los juicios. Que la dificultad radicaba en entender la dificultad de entender la vida y la muerte. Mi respuesta salió así. Un poco absurda. Críptica, sin la sofisticación de quienes usan el lenguaje de la ley. Entonces supe que fui una de las eliminadas.

Los doce miembros que se sentaron en el sitio del jurado fueron hombres y mujeres que casi no hablaron. No dijeron que sí cuando los abogados preguntaron si tomarían el testimonio de un menor con la misma seriedad que la de un adulto, no dijeron que no cuando los abogados preguntaron si tenían problema con que el acusado no diera testimonio. Eran algunos entre todos nosotros. Los demás salimos de la sala con la satisfacción de haber cumplido, de saber que somos parte de una comunidad que existe más allá de nosotros mismos.

En casa el papi se sacó el barbijo y se puso su ropa. Los médicos dijeron que una dosis muy leve de quimio sería necesaria para evitar una hemorragia interna que podía ser muy dolorosa. Ya ni siquiera dijeron la palabra ‘mortal’. Empezamos un régimen estricto de limpieza y un rígido horario de comida. La familia se volcó a visitarlo, tíos, sobrinos, primos, amigos que no había visto en mucho tiempo, a todos abrimos la puerta. El mundo de gente que él conoció se acercaba a despedirse, y él, con una tranquilidad pasmosa, se despedía de la vida. Mi papá era un hombre muy creyente y su resignación de saber que moriría pronto no era la de una derrota, sino de la satisfacción de haber cumplido un ciclo.

Vivió un año, un año en el que yo fui y volví todas las veces que pude. Habíamos tomado la decisión de ir a casa porque queríamos estar junto a él en ese último tramo. No tuvo dolores, y si los tuvo nunca se quejó. Se dio tiempo para contarnos historias que no habíamos oído, de cantar las canciones que más le gustaban y de pasear en el campo. Fue muriéndose de a poco, pero la muerte le llegó un día inesperado. De todos sus hijos, fui la única que no estuvo con él. Mi viaje estaba programado para la mañana de un día y él murió la noche anterior. Tardé más de diez años en entender dónde estuvo el error de cálculo, cuál fue la decisión que no tomé, por qué la vida me había privado de estar con él en ese momento y me costó mucho aceptar que ese había sido solo un juego del azar y no un castigo por vivir lejos.

No pude ser diosa de mi propia vida, difícilmente puedo serlo de vidas ajenas.