El fuego que está por encenderse aquí no es cualquier fuego: es el pillan kutral, la llama sagrada que se arderá hasta mañana al mediodía. Cuando todo termine, cuando esas lenguas de fuego dejen de ser el centro de la ceremonia, iremos en procesión para llevar sus cenizas al río. El pillán kutral es el mismo fuego que a esta misma hora se está encendiendo en miles de comunidades Mapuche de océano a océano: un fuego que muchas veces se creyó extinto o domesticado, pero que volvió a levantarse una y cien veces. El fuego del Wiñoy Tripantu.

La noche más larga del año marca el cambio de ciclo, el renacer de un tiempo ordenado por los ritmos de la naturaleza. Es una concepción que escapa a la comprensión de nuestros calendarios importados. No es el “año nuevo indígena” lo que está por comenzar aquí: esta noche marca una vuelta más de una rueda perpetua, el punto exacto en el que los días empiezan a crecer hasta llegar a la plenitud.

Cuando entramos en trufken-küyen, la luna de ceniza, cuando los rayos del sol no tienen obstáculos para unirse con el fogón del centro de la ruca, cuando las constelaciones tienen la posición exacta, llega el Wiñoy Tripantu. Quien puede leer las señales, quien vive su vida de forma integrada con la tierra, sabe que es tiempo de celebración y de volver a sellar una alianza con la naturaleza y todas sus expresiones.

Estamos en la comunidad Pillan Mahuiza, un territorio recuperado a pasos del Río Carrenleufú. Somos unas cincuenta personas entre los que llegaron desde comunidades de la zona y quienes vinimos de visita. La primera noche dormimos en una carpa enorme envueltos en bolsas de dormir y frazadas. Un poco después de las seis, cuando suena una trutruka para llamarnos a empezar el día, el aire está helado. Algunos apuestan que son siete grados bajo cero, con una helada y un cielo estrelladísimo que nos deja mudos.

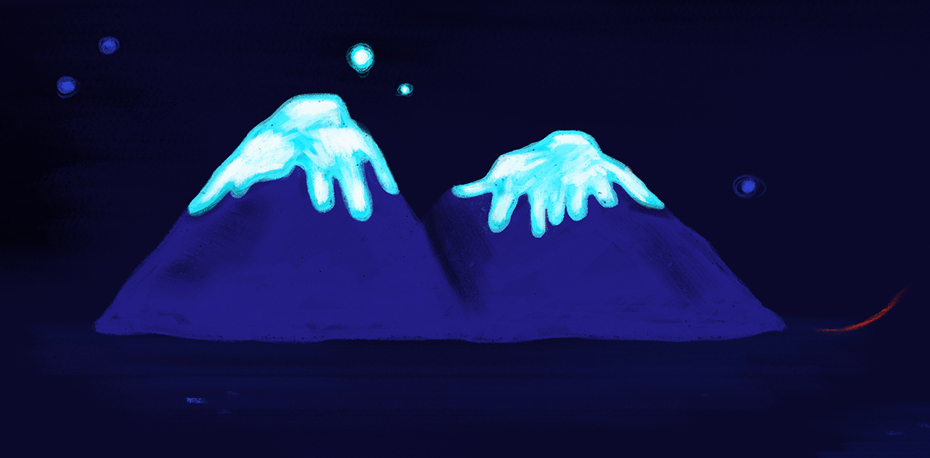

De fondo están las montañas y el bosque. Es verdad que la luna hoy parece pintada con cenizas, y es verdad también que hay algo allá arriba, entre las cumbres nevadas, que parece estar iluminado en medio de la noche. Mauro Millán, el lonko de la comunidad, da inicio a la jornada al ritmo del kulltrum, el pequeño tambor ritual que marcará nuestros pasos de ahora en más.

Nos ordenamos de dos en dos - en pareja los que están en pareja, de forma casual y tímida quienes vinimos solos - y avanzamos bailando el purrum. Los que no somos Mapuche lo hacemos de forma torpe, todavía inexperta: un pasito primero, un pasito después, tratando de que nuestro eje baje y suba al ritmo de los instrumentos. Vamos al final, con los dedos de los pies entumecidos, tratando de seguir ese ritmo que parece ser orgánico con el ambiente. Es interesante ser los últimos de la fila, intentar compartir sin ser protagonistas, entender sin llevar nuestra mirada hacia lo folclórico o la fascinación. Nuestra oportunidad de aprender reside entre dos mundos.

Nos adentramos en el bosque y marchamos hasta el cementerio de la comunidad. Allí se pedirá permiso a los ancestros, lo mismo que antes y después se hará con los ngen y los newen: los dueños y las fuerzas de la naturaleza que habitan el lugar. Esas fuerzas tienen nombres, habitan en lugares concretos y se manifiestan por señales claras: sueños, apariciones y hasta fenómenos climáticos.

Y ahora sí, luego de pedir permiso se prende el fuego sagrado y se plantan las cañas alrededor de donde todo va a girar: el rewe. Para nuestra cultura occidental sería un altar, pero aquí tiene múltiples significados. El primer paso es un nguillatun: se traduce como rogativa, pero también como intercambio. La traducción siempre quedará corta. Cada palabra en Mapudungun parece esconder un universo entero.

Empiezan el nguillatun los hombres Mapuche. Dos de las hijas de Mauro sirven el muday, el maíz fermentado que cada uno comparte con la tierra mientras repite palabras en Mapudungun. Las niñas están vestidas de azul: son las kalfu malen, una figura central y sagrada durante toda la ceremonia. Hay ponchos -makun le llaman- y tralilonkos: las vinchas que sostienen la cabeza. Están formados en fila y hacen la ofrenda como quien siembra semillas en el aire. Luego le siguen las mujeres, que repiten la misma escena del muday cuatro veces seguidas.

Lo espiritual se entiende aquí como un sistema de engranajes donde conviven varios planos. Desde la comida y cómo llegamos hasta la manera de ponernos en la ronda para bailar, desde la organización para dormir hasta la forma en la que entramos y salimos del espacio sagrado donde se hace la ceremonia, desde las leyes de la naturaleza hasta las cuestiones políticas. Todo está abrazado con todo.

Después del nguillatun empieza el purruqueo: bailamos en ronda, siempre de dos en dos, rodeando el rewe y el pillan kutral. Avanzamos siempre en sentido contrario a las agujas del reloj, siguiendo el ritmo del kulltrum, las trutrukas y las pifilkas. Los más jóvenes lo hacen descalzos, a pata pelada. Cada tanto hay gritos aliento que se repiten a lo largo de toda la ronda. Si tradicionalmente esa parte era patrimonio masculino, aquí los que más lo hacen son las mujeres. La escena del purruqueo se repetirá una y otra vez durante las próximas veinticuatro horas. Y a medida que se sumen las vueltas no solo seremos mejores bailarines y bailarinas. También hay algo sutil que se acumula: una especie de halo que nos cubre y nos convierte, al menos por esas horas, en una familia ampliada.

Frente al fogón donde calentamos los pies y cocinamos hay un tiempo para compartir la comida o un mate, y sobre todo uno para ‘sacar la palabra’. Los Mapuche practican desde siempre el arte de la conversación. Es la forma de transmitir conocimiento, de educar, de difundir noticias y de generar lazos. Un anciano que vino desde otra comunidad toma la palabra. Cuenta como era el wiñoy cuando él era pequeño. Y narra también el surgimiento del Lago Rosario a partir de una piedra donde descansaban unos cazadores que no supieron leer las señales del ngen del lugar. “Así contaban mis mayores”, dice el chachay, y en el fogón se leen miradas de emoción. Lo que se está estableciendo es una continuidad, un volver a resurgir del conocimiento ancestral el kimün Mapuche. Lo indómito de ese pueblo reside en poder mantener los hilos de conocimiento milenario, en recrear de generación en generación esa pasión libertaria en armonía con la tierra.

“En los últimos años”, dirá después Mauro Millán, “se construyeron las condiciones para que volvieran a surgir lonkos y machis”.

Su propia biografía es una prueba de ello. Mauro pasó gran parte de su juventud haciendo platería Mapuche y acompañando a distintas comunidades en la defensa y recuperación de territorios desde la organización 11 de Octubre. En esos años caminó con ancianos y ancianas que habían atesorado el conocimiento de la lengua y de la espiritualidad. Aprendió de ellos. Su familia recuperó este territorio hace veinte años. Allí recibió el llamado para levantarse como lonko. Le llegó por sueños, por interpretación de las machis, por la propia experiencia comunitaria. El proceso para convertirse en lonko es complejo: si en los papeles se trata de votar en una asamblea, al interior de las comunidades donde se busca el conocimiento la misión es un mandato profundo, imposible de desoír.

Responder al llamado y recuperar el conocimiento milenario de un pueblo es una responsabilidad no exenta de peligros. Hay mapuches presos, perseguidos o asesinados a ambos lados de la cordillera. Y cada Mapuche sabe la historia de su propio ágora: de qué territorio corrieron a su familia, por qué caminos lograron escapar, en qué campo de concentración los encerraron, qué estanciero o comerciante los volvió a correr cuando lograron asentarse en algún lado. En qué pueblos los tiró la carreta o el camión cuando llegó el desalojo. Las llagas del genocidio no se borran en ciento y pico de años.

Si la generación que hoy tiene entre 40 y 60 y tantos años vive esa responsabilidad, las que vienen detrás parecen tener una fuerza arrolladora. En un rincón del fogón, las hijas y el hijo de Mauro hablan con otros adolescentes de temas diversos. Van desde el feminismo, el aborto y la homofobia hasta a quiénes siguen en YouTube o cuántos seguidores tienen en Instagram. Cada vez que nos llaman a purruquear, se apresuran a ponerse frente a la ronda y siguen el ritmo del kulltrum como nadie.

Al mediodía del segundo día se hace el katan pilun’n, la ceremonia de perforación de los lóbulos de las orejas de Amalia, la hija menor de Mauro. La niña cumplió diez años y hasta ahora estuvo al frente de los aspectos más delicados de la ceremonia: sirvió el muday, purruqueó en la primera fila y atendió a las visitas. Ahora se sienta en una alfombra frente al rewe. Sus hermanas y el hermano la rodean y la abrazan. Una de ellas tienen los aros y unas agujas para hacer las perforaciones. Mauro está sentado a un costado, kulltrum en mano. Los demás formamos media ronda a sus espaldas. Somos casi cincuenta, pero no emitimos ningún sonido. Cuando las agujas perforan la piel, Amalia llora. Un poco por nervios y emoción, un poco porque la perforación duele. Las hermanas la abrazan para darle aliento. Mauro empieza a tocar el kulltrum y le cuenta de su mapu uy, el nombre de la tierra que la acompañará de ahora en más.

Cuando termina la perforación la familia entera se para frente al rewe y cada persona de la ronda se acerca para darle un regalo y un consejo. Primero pasan los ancianos, luego los familiares directos y más tarde los invitados. Algunos hablan en voz alta y dan discursos, otros le susurran cosas en los odios. Amalia agradece con la misma calidez con la que hace un rato contó en el fogón de su lucha para que las mujeres tengan lugar en la pistas de skate de su pueblo.

Después de los abrazos viene la despedida. Habla Mauro y propone que circule la palabra. Hay despedidas, agradecimientos, reflexiones. Acabamos de sellar una nueva alianza, entre nosotros y con la tierra. La última en hablar es Amalia. El discurso de la niña es corto y vibrante. Nos agradece por acompañarla, por los regalos, por los consejos. Dice que siempre vamos a estar aquí con ella. Ahora los que lloramos somos nosotros.

Llevamos las cenizas de nuestro fuego en una carretilla. Manke, que anda por los quince años, fue el encargado de ayudar en cada detalle de la organización durante toda la jornada. Lo hizo con la misma dedicación con la que inventa chistes o narra anécdotas. En una de las ruedas de mate frente al fogón contó el vínculo espiritual que tiene con el agua. La información que le dio una Machi lo llevó a estar a la vanguardia de una tradición milenaria: bañarse en las aguas del río en cada Wiñoy Tripantu. El conocimiento común dice que durante el Wiñoy hay una hora en la que las aguas heladas se vuelven tibias. Tiene algo que ver, dicen, con la rotación del eje de la tierra. Cuando vamos al río, Manke no se detiene a comprobar si esa regla se cumple: se zambulle en las aguas sin pensarlo dos veces. Adentro lo espera su nge, así que está protegido. El resto nos contentamos con mojarnos los pies o lavarnos la cara.

Cuando sale del agua se lo ve fuerte, entero. Sus hermanas lo arropan con una toalla, hay abrazos y nos quedamos un largo rato en silencio, mirando las aguas crecidas por las últimas lluvias y nevadas. La imagen sería idílica si no fuera por un detalle: en ese mismo río donde se bañó un niño Mapuche, allí donde dejamos las cenizas del pillán kutral como una ofrenda, hay un proyecto para construir una represa hidroeléctrica. Se llama “La Elena” y su impulsora es la empresa Aluar. Para hacerla tienen dos obstáculos: la oposición popular y el territorio de la comunidad Pillan Mahuiza.

Si ser Mapuche es ser parte de la tierra, aquí es donde esa pertenencia se vuelve a poner en juego. No es un pertenencia folklórica o idealizada. “El sol ha retornado y con él nuestra esperanza de seguir siendo Mapuche, gente de la tierra”, escribió Mauro en la convocatoria al Wiñoy. Lo espiritual también es político.