Cuando no vivís el Mundial en tu país estás a salvo de la psicosis colectiva, ese péndulo que va de la euforia al terror, del tiremos todos para el mismo lado a la caza de brujas, de la musiquita de esperanza a las necrológicas anticipadas. Tu psicosis es individual, acompañada por un microclima, el de tus compañeros de departamento.

Somos cinco periodistas enchufados al dispositivo de la cobertura del Mundial, en radios, televisión, diarios, revistas, webs, blogs, historias de Instagram, lives de Facebook, pero aún así es difícil hacerle un electrogradiograma a lo que pasa allá, en Argentina. Nos perdemos al holograma de Jorge Sampaoli en televisión. A los hinchas armando el equipo en el móvil callejero. A los conductores con arlecos en la cabeza. Nos perdemos la opinión de Eduardo Feinmann sobre la selección. Nos perdemos eso que algunos amigos dicen que es una carnicería. “Acá Sampaoli es algo así como el enemigo del pueblo”, me escribe Nico. “Lo que vi es que Andahazi dijo algo de que Sampaoli es peronista y que los islandeses tienen profesiones”, le digo. “Pero Andahazi es un boludo”, me responde.

Bueno.

Todo eso que se enreda entre supuestas conspiraciones políticas, en lecturas de lo que el Mundial produce en el país. Gente con buenas intenciones que, sin embargo, reclama un regreso en primera fase para que nadie deje de estar atento al acuerdo con el FMI, a la suba del dólar, a los cambios de gabinete, para que no se trafique el ajuste. O directamente para que aumente el malhumor. Después están los que ven en Sampaoli a un agente del kirchnerismo, nunca faltan. Lo único cierto que en todo ese asunto entregó el Mundial fue que hasta unas horas antes de la fiesta inaugural miles de mujeres estaban en las calles esperando la media sanción del aborto legal. Nadie entraba en clima de futbolización. Hasta en Rusia algunos enviados estaban más atentos a lo que pasaba en el Congreso. Cuando hay bronca, hay lucha, y no hay Mundial que alcance para frenarla. “Le pedían la Copa a Messi, pero la trajimos nosotras”, me escribió Julia por esas horas.

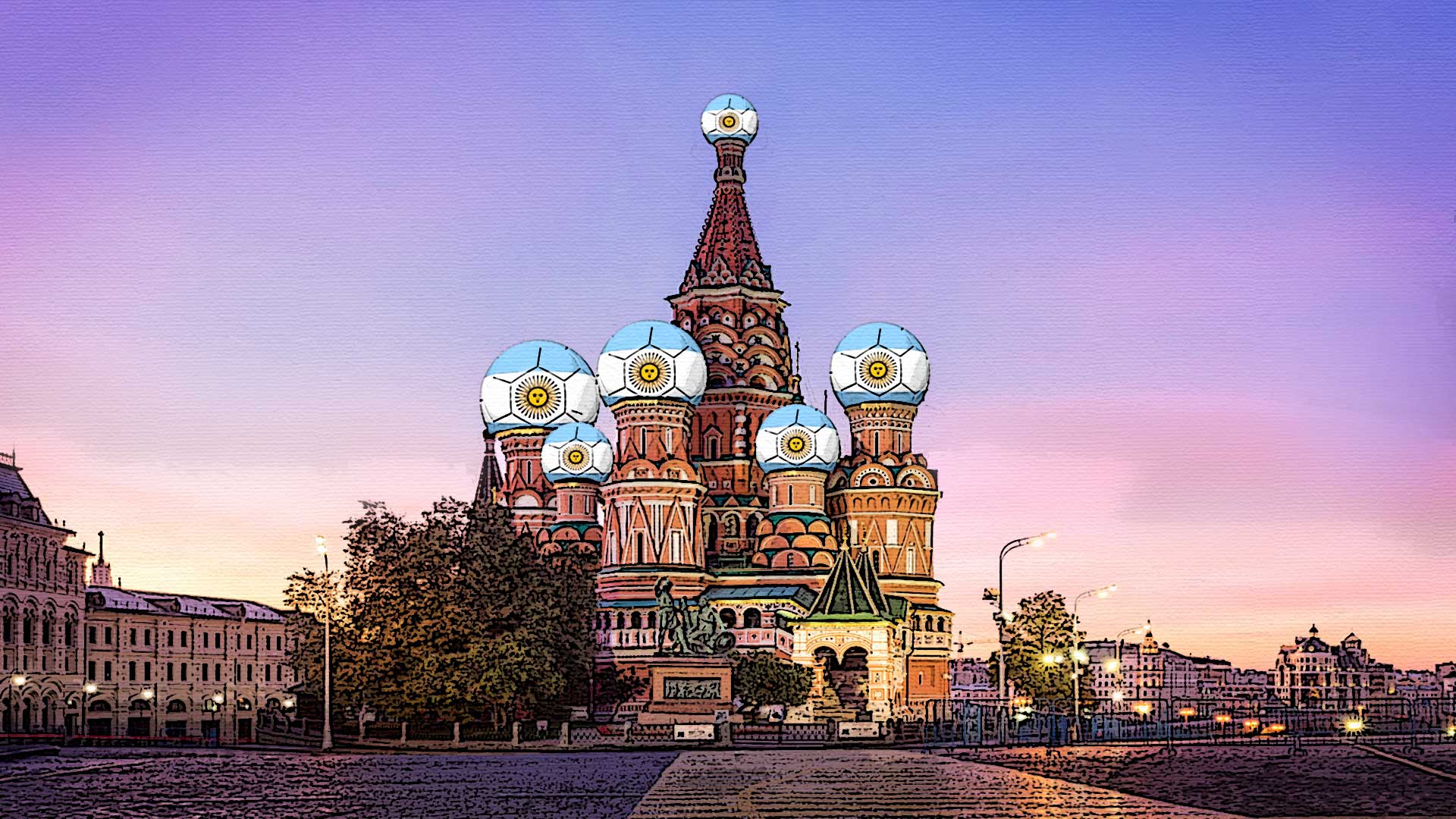

En Moscú también está lleno de arlecos argentinos, esos gorros con puntas que solo se usan en los mundiales porque en una cancha argentina jamás lo podrías llevar. Son los que se paran detrás de una cámara y esperan el momento exacto para saltar con exageración, con el último modelo de la camiseta argentina puesta, con la desmesura que produce no haber ido nunca a una cancha pero con la anchura de una cuenta bancaria que les permite el turismo mundialista. No todos. Están los pibes que juntaron la plata cuatro años, los que viven en el hostel, los que se alimentan con el shawarma de la esquina a 160 rublos, unos 75 pesos, los que regatean algún souvenir soviético en la peatonal Niskolkasha, un privilegio moderado, y almuerzan unas salchichas envueltas en pan de pita. Entra un mensaje de WhatsApp de Juan Manuel desde Argentina: “Espero que el equipo mejore, pero te lo digo yo que prefiero un córner para San Lorenzo a que Argentina salga campeón”.

El hincha que está en Rusia, el futbolero, tiene la obligación del optimismo. Está configurado para creer. Es entendible. Vino hasta acá, suficiente acto de fe para un equipo, una organización y un contexto que les entregó demasiadas señales sísmicas. No importa lo que haya pasado antes, cada cuatro años los hinchas, la prensa, las constelaciones del sentido común le adjudicarán siempre a la selección el destino de los campeones del mundo, no hay modo de tener un objetivo más módico. Debajo de ahí no hay nada. “A Messi lo vas a ver, la copa nos va a traer”, fue en Brasil 2014. La de Rusia 2018 es linda, suena con el Pepo. Y ahí está: “Este año tenemos que dar la vuelta, nos vinimos todos a Rusia a ser campeones”.

Está bien: nadie va a cantar que deja todo por la selección, que vinieron a Rusia para llegar a semifinales. Esa instancia, las semifinales, fueron la marca en el Google Maps del Mundial en la que clickearon Claudio Tapia, el presidente de la AFA, y Lionel Messi. Es una forma de completar el recorrido de este Disney del fútbol: jugar los siete partidos, quedarse en Rusia hasta el último fin de semana. Ahora, después del empate con Islandia, se parece a un horizonte borroso. Lo que hay ahora, en este día, es un ruego culposo, que nadie nos vea pidiendo esta limosna: pasemos la primera ronda y después vemos cómo seguimos.

Traeme la copa, Messi. Somos maximalistas en el país de la revolución bolchevique. Nadie se propone el etapismo como política de avance de la selección, la escala como forma de bajar la espuma. Tenemos a estos jugadores, tuvimos estos problemas, necesitamos establecer este plan de trabajo, así que estamos para llegar hasta acá. Y si después pasamos esa barrera, si las cosas salen mejor de lo que esperamos, mucho mejor. Demasiado frío, es cierto, todo muy calculado, muy metódico, muy alemán. Pero quizá realista. Cuando el juego es a todo o nada, lo que sigue puede ser la frustración más amarga. Lo que sobreviene es la carnicería.

Nadie ve un Mundial para ver perder a su equipo. El fútbol, además, como dice Juan Villoro, está hecho para los milagros. Los hinchas que más se escuchan en Moscú son los de las selecciones latinas. Los mexicanos, los peruanos, los argentinos, los colombianos. Están los brasileños. No todos vienen a ser campeones. México se propone romper la maldición de los octavos. El técnico, el colombiano Juan Carlos Osorio, es tan discutido que resulta curioso que haya llegado hasta acá. Como resulta curioso que los hinchas sean capaces de viajar hasta Rusia con tan bajas expectativas. Un hincha mexicano me contó en el entretiempo del partido con Alemania cómo lo había sorprendido la velocidad del equipo. No esperaba ganar ese partido, pero haberlo ganado no cambia la proyección autoimpuesta: llegar a cuartos. Aunque Chicharito Hernández acelere y diga que ahora quieren la final del mundo.

En Brasil 2014, Colombia volvió al Mundial después de 18 años. El técnico fue José Pekerman. Llegaron a cuartos, se toparon con Brasil. Cuatro años después, el técnico todavía es Pekerman. Ahora buscan llegar a semifinales pero perdieron el primer partido contra Japón. Los peruanos son más modestos. Están de regreso después de 36 años. Vivir las dos semanas en Rusia puede ser suficiente, pero como siempre hay que querer algo más juegan a pasar de primera fase. Los uruguayos caminan en silencio, casi como para que nadie hable de ellos. Brasil es Brasil, el pentacampeón, se deslizó por las eliminatorias con tanta facilidad que no plantearse ir por la Copa sería ejercer una falsa humildad.

Los belgas quieren semifinales, el mismo lugar al que pretenden llegar los alemanes aunque digan que quieren repetir el título de Brasil. Los franceses hablan de ser competitivos, que lo primero es ganar el grupo. Los ingleses se atajan porque encadenan siempre una nueva frustración, pero se creen al menos para unos cuartos de final. La autogestión española se convirtió en una lucha por la sobrevida. Nadie sabe hasta dónde se puede llegar.

La Argentina es hiperbólica. Es el país de un gobierno que cuando asume anuncia que tiene al mejor equipo de los últimos cincuenta años. Los días mundialistas se llenan de palabras como ilusión, gloria, sueños, historia. Son las palabras que acompañan al micro de la selección por Rusia: “Unidos por una ilusión”. A los croatas los lleva una frase para la épica: “Pequeño país, grandes sueños”. Lo de Brasil es una jactancia: “Más que cinco estrellas, 200 millones de corazones”. Pero casi todas repiten sueños, historia, juntos. La idea de ilusión, la que lleva la selección puede ser abstracta. O totalizante, como lo es para la Argentina. No hay otra ilusión –en el imaginario colectivo- que la de ser campeones. No hay paso a paso para la Argentina. Sin opciones, el resto sólo se equipara a una catástrofe.

Pero también hay una forma de entenderlo. Es el efecto Messi. El todo o nada es Messi. Abrazarse a lo que pueda hacer el rey salvador. Por eso su penal con Islandia fue un baño de pesadumbre, más allá de lo que después significó el empate. Messi es el código que rompe la barrera entre el castellano y el ruso. Aparece en las publicidades de lácteos, en las de la marca que le da los botines, en los entretiempos de la televisión rusa garantizando los beneficios de un banco. O después del partido que Colombia pierde con Japón.

En el mercado Izmailovo, con su pequeño Kremlin, donde los hinchas caminan como turistas entre sombreros rusos, imágenes de Lenin, remeras de Vladimir Putin y memorabilia soviética, se venden matrioshkas de Messi. Hay de distintos precios y tamaños. El artesano se las muestra a un grupo de argentinos. La abre. Desde adentro de Messi salen Ángel Di María, Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero. Los argentinos pelean el precio, pero al final no la llevan. El movimiento del vendedor, rápido para volver a armarla, es el mensaje. Messi lo tapa todo.