El debate público en Argentina está desmadrado desde hace varios años, pero la desaparición de Santiago Maldonado llevó el deterioro a un nivel superior e inesperado. Para defender al gobierno voces oficiales y oficiosas salieron a demonizar a la víctima y a los mapuches de manera desquiciada. Vocabularios que remiten a otras épocas –“terroristas”, “extremistas”– volvieron a las primeras planas de los diarios. Las acusaciones alcanzaron niveles grotescos. En un solo párrafo el diario Clarín sostuvo que a los mapuches solía apoyarlos el gobierno kirchnerista, que ahora recibían algún sospechoso “financiamiento internacional”, que estuvieron vinculados a las Madres de Plaza de Mayo y a la UBA (?) y que habían recibido entrenamiento de la guerrilla kurda y también de la ETA (otro articulista añadió a la lista a ISIS). Como el dislate parecía insuficiente, otros agregaron que recibían dinero de Inglaterra y un dirigente del PRO sumó entrenamientos con el IRA, las FARC y “el narcotráfico”. El dato de que irlandeses y colombianos hayan abandonado las armas no fue obstáculo para el disparate. En el pico del desquicio, Alfredo Leuco se paró frente a una cámara para anunciar que quienes preguntan por el paradero de Maldonado “nos han declarado la guerra”, por lo que “tenemos que estar preparados para defender la democracia con nuestras mejores armas”.

El desquicio de funcionarios y periodistas se explica seguramente por los intereses políticos o pecuniarios en juego. Pero hay también un tufillo más viejo y conocido. El liberalismo argentino –la ideología que moldeó nuestro sentido común– ha sido desde siempre propenso a apuntar a supuestos enemigos internos que es preciso erradicar para alcanzar la felicidad colectiva. La barbarie, el extremismo, la subversión, el populismo: nunca ha faltado un mal adjudicado a una porción de la población ni llamados a suprimirlo. Tampoco, la ansiedad por resguardar la nación de alguna supuesta amenaza indígena o extranjera.

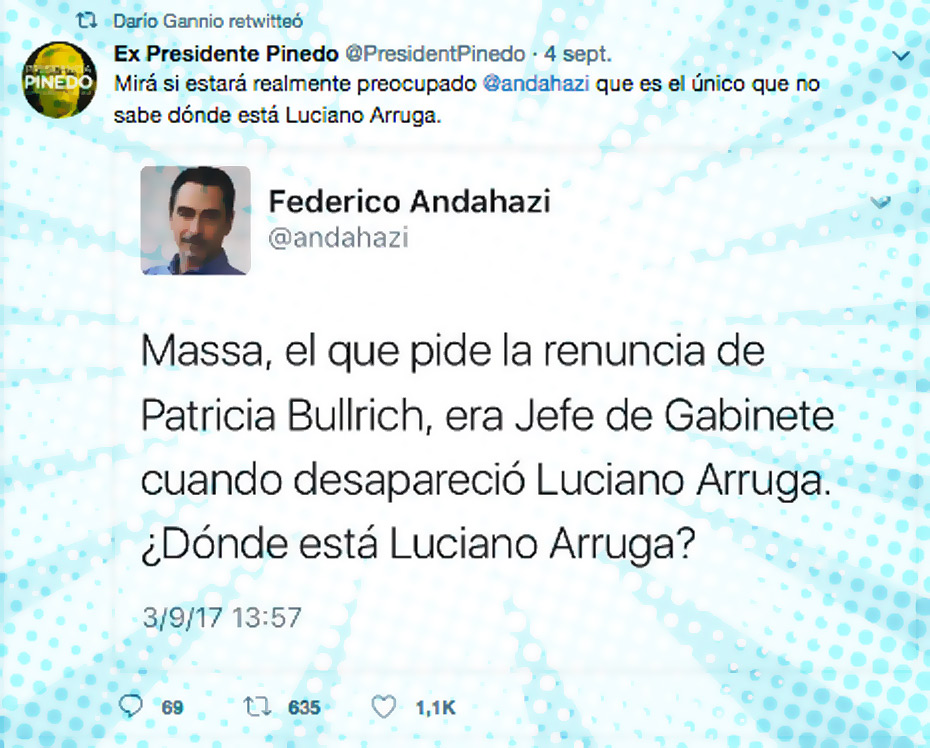

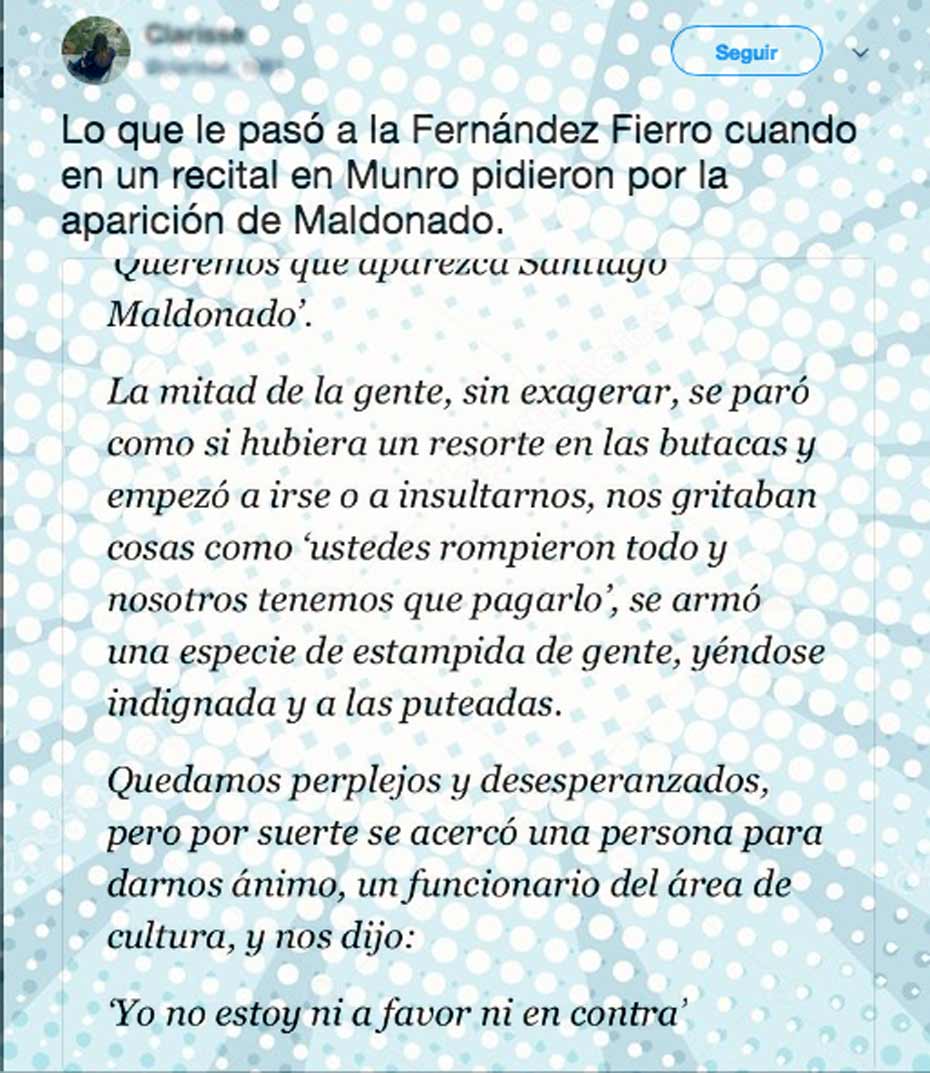

Pero lo que resulta más difícil comprender es que todo esto haya generado una proliferación de microagresiones en la población común. En las redes sociales, personas de simpatías oficialistas se dedicaron a atacar a quienes reclamábamos la aparición de Maldonado, bajo la acusación absurda de que habíamos sido indiferentes ante desapariciones ocurridas bajo el kirchnerismo (lo que es falso) y de que utilizábamos el caso políticamente. Gente que nunca se interesó por Julio López de pronto se volvió abogada de su memoria. En el colmo del patetismo, Federico Andahazi nos exigió que pidiéramos por la aparición de Luciano Arruga, ignorando que ya apareció, muerto y enterrado como NN, y que fue hallado gracias a la campaña en su nombre en la que participamos los mismos y las mismas que hoy reclamamos por Santiago. Los y las docentes que trataron de concientizar a sus estudiantes sobre el caso fueron intimidados por padres y madres de estudiantes. Personas pegando carteles en las calles con el rostro del desaparecido fueron agredidas por sus vecinos. Los músicos de la orquesta Fernández Fierro padecieron los insultos de su público en un recital y cerca de 250 personas se retiraron ofuscadas ni bien pidieron por la aparición de Maldonado. Como si los considerasen parte de la guerra que invocaba Leuco. Estas son algunas de las microagresiones que por todas partes afloraron en estos días.

Lo llamativo del caso es que toda esta agitación sucede sin que haya episodios reales que la justifiquen.

Quitando la que ejerce el Estado, Argentina continúa siendo en estos días un país sin incidentes de violencia política dignos de preocupación. En concreto, los sucesos del orden de lo real que acompañaron esta paranoia fueron alguna toma de tierras en la Patagonia (que normalmente no interesan a nadie), alguna que otra molotov sin víctimas y alguna piedra contra la policía en una manifestación (ambas en verdad muy posiblemente arrojadas por agentes encubiertos). Nada que no haya sucedido en cualquiera de los años de las últimas tres décadas.

¿Cómo entender que haya gente común tomada por el estado de ánimo propio de una guerra que sólo existe en la mente de Leuco o en la realidad paralela de los trolls de Twitter? Arriesgo algunas hipótesis para ayudar a la discusión, comenzando por lo obvio: la gente que rechaza el reclamo por Maldonado lo hace porque lo relaciona con una campaña del kirchnerismo. Es nuevamente “la política” la que mete la cola, la que usa el caso para desestabilizar a Macri (todavía percibido como un gobierno de gente que viene de afuera de la política para “limpiarla”). Aquí está clara la efectividad que tiene la grieta y el embrutecimiento al que ha sometido al debate público.

Pero en otras intervenciones se notan querellas más profundas. El brutal meme que tuiteó el hijo de Ernestina Herrera de Noble –una trampera con un tetrabrik y un choripán para atraer y “cazar” un Santiago que suponen oculto– indica que se desprecia el caso por asociación con el peronismo y con lo plebeyo. A su vez, un hombre que increpó a un grupo de vecinas mientras pintaban un mural por Maldonado les gritó: "Son unos conchudos que están al pedo y entonces se juntan. Hay que buscarse la pala ¡Laburen!". Como si el caso, por relación con el kirchnerismo/peronismo, hubiese activado los tradicionales prejuicios morales contra los pobres. Como si reclamar por Santiago pusiese en cuestión el lugar de superioridad de los decentes, de los que se ganan su propio pan, amenazados por los vagos y malentretenidos de siempre.

En segundo lugar, a este aglomerado de sentidos antiperonistas/antiplebeyos se agregó otro que vinculaba el caso al desorden y a la falta de autoridad. En las redes sociales abundaron quienes se sintieron en la necesidad de salir a defender el honor de la Gendarmería de las “acusaciones infundadas” que se le hacían. Uno de los whatsapps más reenviados aseguraba que todo se trataba de un complot para hacer caer a Patricia Bullrich, de modo de frenar la lucha contra el narcotráfico y sus medidas de empoderamiento de las fuerzas de seguridad. Como si estuviese en juego la autoridad del Estado. Y el público que se retiró del recital de la Fernández Fierro les gritaba “ustedes rompieron todo y nosotros tenemos que pagarlo”, en referencia a los incidentes en la marcha por Maldonado. Como si los músicos formasen parte de un “ustedes” que promueve el desorden. La referencia a Santiago como “hippie roñoso” y drogadicto corre en el mismo sentido.

Y finalmente se hizo visible una tercera madeja de sentidos, que asociaba el reclamo con la amenaza de la extranjería sobre la patria: la sospecha de que reclamar la aparición con vida era una forma de apoyar supuestos reclamos secesionistas de los mapuches (a los que además se sindicó como “chilenos” o apoyados por ingleses), de reivindicar su estilo de vida por sobre el “nuestro” o simplemente de darles un lugar y una visibilidad indebida.

En fin, pareciera que el rechazo al reclamo por Maldonado se entrelazó con tres conjuntos de ansiedades más generales: 1) la de la integridad de la nación y su homogeneidad étnica; 2) la del mantenimiento del orden y la autoridad y 3) la que teme por la alteración de la jerarquía de las clases sociales por la excesiva gravitación de lo plebeyo (facilitada por el peronismo o, más genéricamente, por “la política”).

Ninguna de esas ansiedades es nueva. Pero sí hay algo que no habíamos visto en esta premura por pasar a la acción de manera espontánea contra el vecino, de protagonizar agresiones descentralizadas fogoneadas a través de las redes. Sin dudas debe señalarse como factor de impulso la increíble irresponsabilidad de los políticos, periodistas y personalidades que inocularon su veneno en el debate público. Las tempestades de los vientos que siembran nos afectarán seguramente a todos. ¿Pero por qué encuentran oídos receptivos entre la gente común?

La respuesta debe apuntar a un hecho estructural y a otro de la coyuntura.

Sobre lo primero, retomo algunas líneas que escribí hace tiempo. Vivimos en un mundo que reproduce y amplía una paradójica tensión. Cada vez estamos más más atomizados y atomizadas, privados de vínculos colectivos fuertes. Al mismo tiempo, nunca en la historia de la humanidad existió una interdependencia tan grande en la producción de lo social. A cada minuto, la continuidad de nuestra vida depende de la labor de millones de personas de todas partes del mundo. La institución que permite un grado de cooperación tan grande –el mercado– es, paradójicamente, la misma que nos convierte en individuos aislados que buscan su propia satisfacción. Como sujetos sumidos en esta tensión, todos experimentamos en mayor o menor medida la angustia por la continuidad del orden social y de nuestras propias vidas, en vista de la vulnerabilidad de ambos. Sabemos que dependemos de que otros individuos se comporten de la manera esperada. Pero no tenemos certeza alguna de que lo hagan: no los conocemos, ni tenemos cómo dirigirnos a ellos. Ni siquiera podemos contar con que no vayan a convertirse en una amenaza para nosotros y nosotras. Es la angustia que el cine y la TV ponen en escena una y otra vez, en las cientos de películas y series en las que un individuo o un grupo amenaza seriamente el mundo o la vida de otras personas, hasta que alguna intervención enérgica –un padre decidido, un superhéroe, la policía, un vengador anónimo– vuelve a poner las cosas en su lugar. El espectador sale del cine con su angustia aplacada, aunque la tranquilidad le dure sólo un momento.

Como en el cine, el atractivo de los llamados al orden que lanza la derecha deriva de esa angustia por la posibilidad de la alteración fatal del orden. Desde el punto de vista de un individuo aislado, da lo mismo si quien amenaza la vida social o personal es simplemente otro individuo o un grupo social que lo hace para defender algún derecho. No importa si se trata de un delincuente, un loco, un sindicato en huelga, terroristas o un movimiento social que realiza una acción directa: cuando cunde la angustia por el orden, prosperan los reclamos de restaurar su solidez. Y la derecha está siempre allí para acudir al llamado.

Hace cuarenta años Gilles Deleuze llamó la atención sobre la emergencia de un “neofascismo” que ya no es un movimiento ni una ideología de guerra (como el viejo fascismo), sino “una alianza mundial para la seguridad, para la administración de una paz no menos terrible, con una organización coordinada de todos los pequeños miedos, de todas las pequeñas angustias que hacen de nosotros unos microfascistas encargados de sofocar el menor gesto, la menor cosa o la menor palabra discordante en nuestras calles, en nuestros barrios y hasta en nuestros cines”.

Lo importante a retener, junto con la idea de un “microfascismo”, es la palabra nosotros. Porque está claro que desde el poder se agita el miedo al otro para mantenernos a todas y todos bajo control. Pero ya no son otros los microfascistas, sino nosotros y nosotras mismas tomados por la angustia del desorden, crispados por las voces de quienes gerencian nuestros miedos.

Que el impulso al microfascismo se haya activado precisamente ahora tiene que ver con el momento político en el que estamos. La hostilidad de parte de la población frente a “la política”, frente al desorden, frente al grupo subalterno que reclama más derechos o a la minoría cuya mera presencia cuestiona la pretendida homogeneidad nacional, emerge por el agotamiento del horizonte que propuso el gobierno anterior. Porque el kirchnerismo volvió a dotar de intensidad a la política, propuso nociones fuertes de lo colectivo, prometió más derechos para minorías y para clases subalternas apelando a una retórica de confrontación con las corporaciones. En tanto ese horizonte resultó convincente, en tanto la sociedad creyó que marchábamos a un futuro mejor, los diversos “desórdenes” que se apilaron resultaron tolerables. La retórica de lo colectivo, de la lucha reivindicativa, de los derechos (incluidos los humanos), se sostuvo en una ilusión a futuro ahora agotada. Sobre esa desilusión colectiva hizo pie el macrismo, cuando invitó a confiar en una imagen alternativa de futuro. Tras años de retóricas encendidas, “el cambio” que propuso el PRO vuelve a situar el modesto horizonte individual en el centro de la escena, invita a cada cual a ocuparse de sus asuntos privados, a trabajar sin culpar a nadie por los problemas personales y a eliminar toda interferencia indebida de “la política”. Es ese horizonte –“agarrar la pala” y dejarse de joder con los cartelitos, las movilizaciones y las consignas– el que mucha gente sintió amenazado por el reclamo por Santiago Maldonado.

Posiblemente no haya peor postura frente al microfascismo que demonizar a quien lo ejerce. No me refiero a los figurones de la política y la TV, a quienes hay que exigir que rindan cuentas por la barbarie que incuban en sus mentiras. Me refiero a la gente común. Si tantos encontraron solaz en los discursos individualizantes del PRO, no es por algún vicio innato e inerradicable, sino por la falta de persuasión de las visiones de progreso colectivo que, como sociedad, hemos sido capaces de generar. Dicho de otro modo, del camino antisocial que propone el PRO, del microfascismo que promueve y requiere, solo saldremos proponiendo un horizonte colectivo que sea mejor. A diferencia de la derecha, no podemos plantear que el remedio al canibalismo es comerse al caníbal.

Esa es nuestra desventaja y, a la vez, nuestra fortaleza.