En los últimos días, dos hechos nos muestran la trama de un tipo de violencia que se viene intensificando con el aliento del poder político. El primero ocurrió en San Miguel del Monte y tuvo hasta el momento una amplia difusión. Cuatro adolescentes fueron asesinados y una joven continúa gravemente herida luego de una persecución a tiros de la policía. Conocemos sus nombres- Aníbal, Danilo, Gonzalo, Camila y Rocío- porque sus familias exigen verdad y justicia frente a un crimen protagonizado por las fuerzas de seguridad que dependen de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. El segundo caso sucedió en la CABA y tuvo menos repercusión periodística. Dos personas que dormían en la calle fueron agredidas por un hombre que se hizo filmar mientras los rociaba con una sustancia inflamable y los prendía fuego. Las víctimas fueron hospitalizadas pero no quedaron registros: son anónimos para el sistema.

Ambos tipos de violencias se han serializado en el último año. Hace pocas semanas, un policía remató en Rosario a dos personas tiradas en el piso, cuando ya no representaban ningún peligro. En Comodoro Rivadavia una masa de individuos se organizó vía WhatsApp y linchó a un vecino “problemático”, que luego resultó inocente del delito que se presumía haber cometido. Todos estos episodios cuentan con registros fílmicos. Algunos fueron captados por las cámaras que debían proteger a los ciudadanos. Otros, por los protagonistas que, orgullosos de su modo de ejercer la violencia por mano propia, buscaron darle la mayor publicidad a los detalles de sus crímenes.

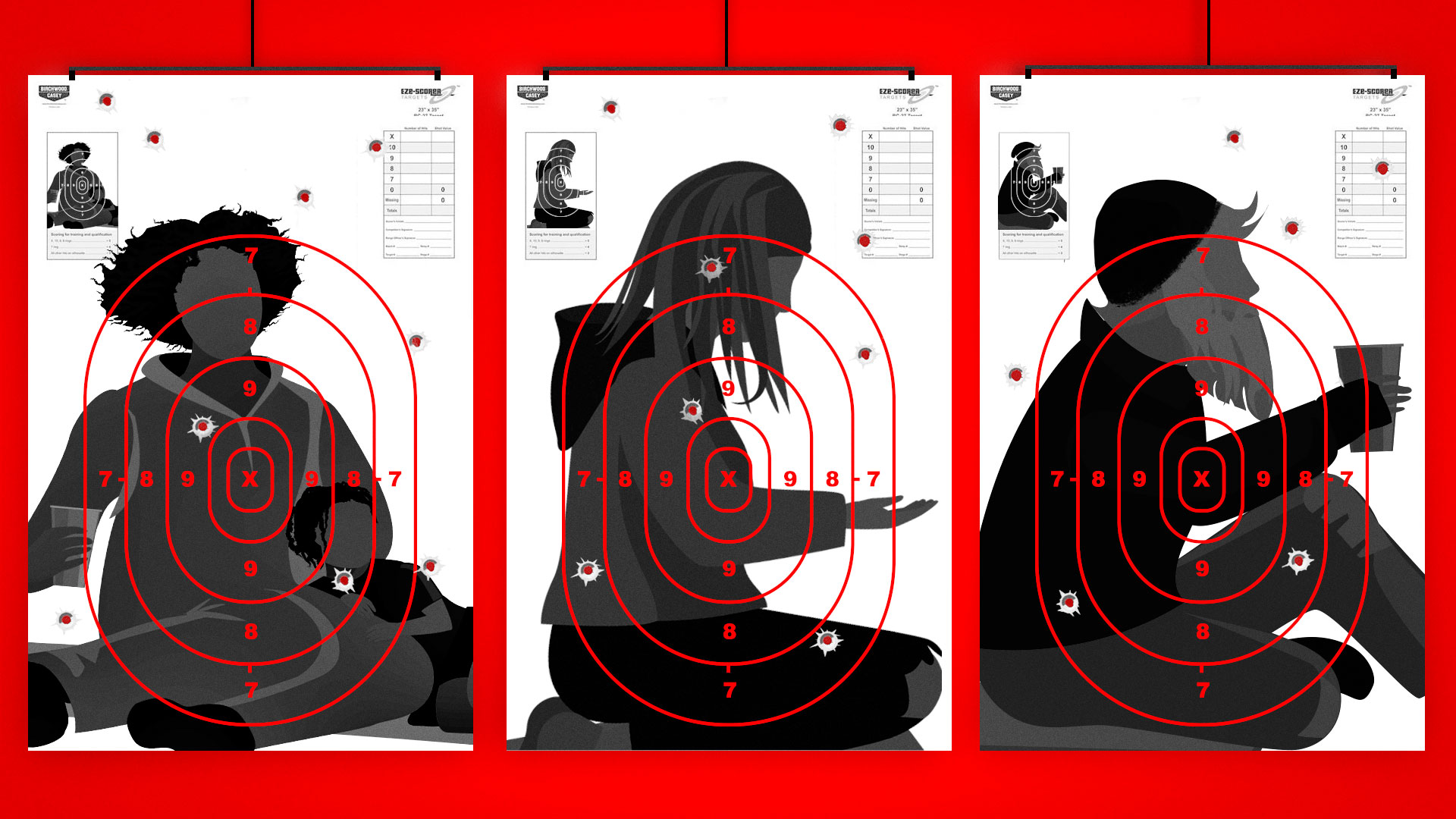

La intensidad con que circula esta violencia social permitiría afirmar que el gobierno conservador cumplió sus promesas de campaña e insertó a la Argentina en el mercado global de la crueldad. Hay ejemplos múltiples de estas violencias en EEUU, Polonia e Italia, para no hablar de lo que está sucediendo en Brasil o Hungría. En todos los casos, la presencia del poder político habilitó a que la crueldad cobrara un valor de exhibición. Ahora, la derecha global publicita los actos crueles sin esconder sus partes siniestras. Los políticos los suben a sus cuentas de Twitter, las fuerzas represivas los filman en un formato adaptado para las redes sociales y los ministros premian frente a las cámaras el salvajismo extra-jurídico. Si este contexto permite que se valore la crueldad, se debe en parte a las fuerzas políticas que fabrican simulacros de legitimidad social con estos hechos, pero también a que hay sectores de la industria cultural volcados de forma masiva al Hate Show.

Para intentar comprender el contenido de este mercado de la crueldad, tomemos como punto de partida una vieja reflexión de Freud. En los famosos estudios sobre masoquismo y sadismo, Freud se pregunta si los sujetos logran extraer placer del dolor ajeno y del sufrimiento propio, o si lo que se escenifica de esa manera no refiere en realidad a otra cosa, a otro tipo de búsqueda. Su última pregunta fue: ¿puede el dolor (propio y ajeno) transformarse, “más allá del principio del placer”, en un fin en sí mismo que termina sosteniendo a la identidad del sujeto? En este análisis el dolor ya no aparecía como un “efecto no buscado” de la prosecución del placer, sino como la meta misma de aquello que motivaba la acción del sujeto. Parados en nuestra actualidad –y aunque deseemos evitar la antropología escéptica del último Freud– no podemos negar la verdad de esta reflexión. En el mercado de la crueldad actual no vemos placeres diferidos o dolores asociados a la promesa de felicidad, sino escenas muy explícitas en las que se promociona la necesidad del sufrimiento sin mayores justificaciones u objetivos. En este registro, la política y la industria cultural no proponen sufrir ahora para llegar al placer después, sino sufrir y hacer sufrir ahora y después. ¿Cómo llegamos a esta repolitización del sufrimiento? ¿Cuál es el público de este mercado de la crueldad? ¿Qué sabemos de estos sujetos que se han enamorado de sus odios y los ventilan sin pudor en la esfera pública? ¿De dónde extraen su fuerza y su alcance?

Los procesos sociales son más complejos que los mecanismos psicológicos involucrados en ellos, pero algunos detalles de los episodios recientes de la Argentina nos pueden servir para comprender algo de estas violencias. En casi todos los casos observamos un tipo particular de fuerza, una que se ejerce como desigualdad absoluta: presuntos delincuentes rematados en el piso sin armas ni capacidad para defenderse, indigentes prendidos fuego mientras duermen en estado de completa desatención frente a su entorno, niños y adolescentes perseguidos y atacados por varios policías mientras juegan o cantan. Para trazar sólo una semejanza entre varias posibles, se trata de la misma situación que padecen los migrantes cuando son reprimidos mientras tratan de cruzar las fronteras. Los “otros” que funcionan como destinatarios de estas violencias aparecen –tal como los representó recientemente Trump en una audiencia televisiva– “no como personas, sino como animales”. Y la solución propuesta también es unívoca, tal como lo resume el lema de un popular periodista argentino: “uno menos, este no jode más”.

Estas violencias y sus representaciones carecen de reglas, ya sean morales, jurídicas o estratégicas. No buscan desplegarse dentro de un juego en el que la defensa y el contra-golpe del otro también cuentan. En estos casos el otro no se puede proteger, ni con el cuerpo ni con la palabra. Por eso es difícil pensar al mercado de la crueldad actual cumpliendo una función disciplinadora o “normativa” dentro de la sociedad. Más que modelar cuerpos dóciles en el juego del poder y la resistencia, estas violencias buscan destruir cuerpos excedentes, que fueron puestos antes como superfluos. Su lógica no sólo explora y redefine los umbrales de la violencia legítima, sino que parece inducir una dosificación de prácticas de exterminio, que en algunos casos es simbólico y en otros es profundamente real.

Resulta muy difícil pensar a este proceso bajo una concepción estrecha de causas y efectos, pero podemos destacar algunos elementos. Un vector omnipresente son los animadores de la paranoia social, sujetos muy populares e influyentes en la televisión y las redes sociales. Los nombres cambian, puede ser un personaje vivaz como Tucker Carlson o una figura triste y melodramática como Jorge Lanata, aunque el repertorio de horrores y los mitos que construyen no sufre grandes variaciones. Una de las narrativas básicas dice así: “los extranjeros vienen a robarnos, se aprovechan de nuestro servicio de salud y seguridad social, traen enfermedades y una naturaleza criminal. Los progresistas se aprovechan políticamente de ellos mintiendo, pero con sus actos irresponsables ponen las vidas de todos nosotros en peligro”. Lo único que no puede faltar en estos programas de televisión es la estructura paranoica, que les permite descubrir tesoros ocultos, conspiraciones y epidemias. Al mismo tiempo, como sus blancos no tienen el estatuto ni de ciudadanos ni de personas, sino que aparecen representados como enfermedades y demonios, estos conductores se permiten hablar públicamente sobre sus “otros” rompiendo todas las formas del respeto cívico y el discurso público. Con ese movimiento se presentan como periodistas transgresores, aunque sólo hablen como burócratas que administran los miedos sociales. Si bien sería difícil imaginar al mercado de la crueldad contemporáneo sin este tipo de personajes, ellos están más cerca del síntoma que de la causa de este neo-autoritarismo.

Un segundo factor lo encontramos en el método que usan estos movimientos para hacer públicas sus verdades y determinar culpabilidades. En algunos casos, este procedimiento puede ir acompañado del funcionamiento arbitrario del poder judicial, como viene sucediendo en Brasil, Argentina y otros países de América Latina. Pero también se puede recurrir al mismo principio desde fuera de las instituciones. Lo importante acá es la categoría de los “culpables ideales y necesarios”, para usar la fórmula que creó Barrès en medio del caso Dreyfus. En un movimiento análogo al del nacionalismo reaccionario de principios del siglo XX, cuando se acusa a alguien con este método lo importante nunca es conocer la verdad y hacer justicia, sino encontrar a alguien al que idealmente se le pueda adjudicar el papel de enemigo de la sociedad. La incapacidad de la ideología neoliberal para gobernar su propia crisis abre de forma constante diferentes conflictos. Es en ellos que esa misma ideología le da sustento a un catálogo diverso pero no azaroso de “culpables ideales y necesarios”: migrantes, opositores políticos, mujeres, pobres, homosexuales. El razonamiento de Barrès también resuena en nuestro teatro de la crueldad del siglo XXI: no importa si los condenados resultan ser inocentes, porque lo importante es que al condenarlos “hacemos más fuerte a la nación (Francia)”. La diferencia consiste en que ahora, con esta razón de Estado, lo que se fortalece (imaginariamente) no es la nación asediada por la crisis sino un sistema económico oscuro que no acepta ninguna regulación democrática.

Para que el mercado de la crueldad y la sociedad del odio se consoliden, también hacen falta discursos que trivialicen a los derechos humanos y a las instituciones jurídicas, surgidos con el objetivo de que las tragedias del siglo XX no volvieran a ocurrir. Despreciar y ridiculizar a los derechos humanos aparece como el mejor camino para volver a la cultura del “nosotros primero / nosotros sobre los otros”, que se combina con una economía en la que la decisión política sólo selecciona víctimas de recortes, ajustes y precarizaciones. El nosotros exclusivo que surge de esa cultura adopta distintas formas (“los que aportamos”, “las zonas ricas”, “los emprendedores”, etc.), pero siempre se dirige contra cualquier principio igualitario y universalista, que los grupos más autoritarios identifican con claridad en los derechos humanos. Representantes de movimientos políticos como Trump, Macri, Bolsonaro y Salvini repiten en diferentes tonalidades una misma melodía: “los derechos humanos protegen a los delincuentes”. Todos ellos consideran que el recurso de la “solidaridad” como medio de integración está agotado y promueven una identificación colectiva que solo democratiza la participación en la guerra social. De allí que no sea exagerado pensar a esta conjunción de trazos político-culturales como fascismo posmoderno.

Con respecto al público, si bien existen varios destinatarios, hay algunos procesos subterráneos que merecen atención. Un lugar destacado ocupa la revolución de los adultos mayores, que se adaptaron rápidamente a Facebook y WhatsApp pero no aceptaron la diversidad sexual, los cambios que traen las migraciones, o el deseo de vivir en un contexto menos violento que el de su generación. Desde su perspectiva, el mundo actual aparece como una orgía de placeres, relaciones y experimentaciones de las que se sienten esencialmente excluidos. Pero en sus fantasías invierten esta situación y piensan que los invaden y desplazan de su lugar “natural”. Si en otro momento protestaban de un modo pasivo, hoy reaccionan políticamente transformando en algo peligroso y amenazante a todo eso que no entienden. Esto explica, en buena medida, los cambios que está viviendo el viejo conservadurismo político. Una parte de este grupo social hoy está más interesada en identificarse como defensores de las trompetas del Apocalipsis que como sujetos que desean conservar una herencia o un legado valioso. La revolución de los adultos mayores también es muy susceptible a la mediatización de la crueldad, sobre todo por la ajenidad con la que viven las transformaciones del mercado de trabajo. En muchos contextos, se piensan a sí mismos como rentistas de un capital ya desembolsado y no como ex-trabajadores beneficiarios de la seguridad social. Todo esto los vuelve un público especialmente atractivo para los programas políticos que incluyen castigos masivos, justicia divina, identidades cerradas y formas del auto-reconocimiento en las que no se problematiza demasiado el valor de lo que sucedió en los “últimos 70 años”.

Una vez instalada, resulta difícil pensar cómo se puede salir de la nefasta combinación que componen el mercado de la crueldad y la sociedad del odio. No va a ser fácil ponerle un freno de mano a un proceso que acelera “por otros medios” el neoliberalismo. La consigna “el amor vence al odio” no pasa de ser una plegaria en medio de la desesperación: si fuera cierta, el cuadro no se hubiera agravado como se agravó en un contexto donde siguen rigiendo, para darle forma a la voluntad política de los ciudadanos, las libertades y las instituciones democráticas.

Tal vez no estemos condenados a que estos grupos sigan eligiendo el mismo círculo que interpreta la actualidad a través del odio, pasa a la crueldad, experimenta la frustración y vuelve a producir más odios. Pero no va a ser fácil sustituir directamente el lazo forjado en el odio a los otros, los débiles, los desiguales. El enorme desafío de la política democrática contemporánea consiste en intentar superar las carencias y las fricciones de una economía sin horizonte, navegando en la oscuridad inscripta en los sujetos bajo la forma de una cultura del odio y la crueldad.