La primera marcha del 3 junio de 2015 me encontró mirándola de lejos. Me había ido a vivir a Madrid por un tiempo a trabajar como redactora en el diario El Mundo y hasta ese momento poco se hablaba de género en los pasillos del diario, hasta que un día de pronto se sintió el temblor y entendí que el epicentro era mi ciudad.

Un mes después aterricé en Buenos Aires y el 9 de noviembre estaba ratificando la denuncia en una Fiscalía de Instrucción de Capital Federal. Mi abogado me había dicho que era solo ir y firmar la denuncia que yo misma había escrito y entonces fui a las 9.30 am, le dije a mi papá que me espere afuera que ya salía y no, 8 horas estuve declarando, repitiendo una y otra vez día, hora, lugar, si era verano o invierno, cómo estaba vestida yo, de qué color era la ropa de él, hasta dónde me había penetrado su mano, qué había dicho, cómo me había mirado, con qué mano se había hecho la paja, cuántas veces había pasado, y más. Antes de fin de año el Tribunal de Capital Federal se declaró incompetente frente a mi causa.

En febrero de 2016 la causa llegó a la fiscalía N° 5 de San Pedro y comenzaron las primeras citaciones para que mi familia empiece a declarar.

Días después empezaba el taller de escritura con Gabriela Cabezón Cámara y conocía a mi compañera Carolina Cobelo.

Ese 8 de marzo empecé a ver la marcha desde mi casa, que quedaba en pleno corazón de Congreso, tanto así que en 2001 los gases lacrimógenos se sentían desde el balcón de nuestro piso 12 y tuvimos que cerrar todas las ventanas y tirar desodorante, yo me acuerdo que llegaba a ver los polis a caballo y algunos vecinos pasando con los carritos del Eki que quedaba a la vuelta de casa.

Empecé a ver la movilización desde ese mismo balcón, podía ver a las chicas marchando por Avenida Rivadavia, rodeando el Congreso, vestidas de colores rosas, violetas y verdes, llevando banderas de todo tipo de inscripciones y colores sobre sus espaldas; también algunas batucadas y mujeres que con voz fuerte cantaban y hablaban a un megáfono, y aunque no escuchaba bien qué decían y aunque no me animara ese día a bajar y a marchar con ellas, sí tenía claro qué reclamaban: durante 2016 se moría una mujer por día víctima de femicidio.

Meses más tarde viajé con mi amiga Vale a San Nicolás y me hicieron la pericia psicológica, donde tuve que contar por tercera vez todo lo que viví, esta vez, delante de una mujer terapeuta, quien consideró que en mi testimonio había indicadores compatibles con la vivencia de situaciones de índole traumática-sexual en la infancia.

En junio por primera vez me animé a bajar y a recorrer sola la marcha. Me sentía una hoja en blanco, trataba de prestar atención a cada detalle, qué decían los carteles, los cánticos, qué inscripciones había en los cuerpos de las chicas desnudas, cuáles eran las figuras de los cuerpos muertos que pintaban en el suelo, por qué había tantas chicas jóvenes, por qué yo no las había cruzado antes. Me acerqué a la bandera de Ni Una Menos pero no conocía a nadie ni me animaba a presentarme o a pedirles ayuda, el solo hecho de verlas marchando y luchando por una causa que también era mía ya me daba coraje, y entendí que no todas podíamos gritarlo aunque puertas adentro pusiéramos el cuerpo.

En septiembre de 2016 se le hace la pericia psicológica a mi abusador, la perito considera que de acuerdo a su testimonio hay indicadores de baja tolerancia a la frustración, tendencia a responder con deficiente control impulsivo, signos de disfunción en la empatía, falta de actitud crítica y limitada capacidad de introspección de sus acciones; y se concluye, finalmente, que al momento del examen tiene capacidad para comprender la criminalidad de sus actos y que no se constatan signos de temibilidad que lo tornen peligroso para sí o terceros.

Y un mes después, Gabriela recibe un mail con una convocatoria de los trabajadores de prensa y difusión de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Querían invitar a autores inéditos a escribir una antología de cuentos para chicos y jóvenes que tenga como eje a la identidad.

Ese mismo día llegué a mi casa, por la noche, me senté en el comedor y sobre la mesa abrí la computadora y volví a leer el mail que ya, para ese entonces, nos había reenviado Gabi. Lo que más me llamaba la atención era la palabra identidad. Leí y releí la consigna una y otra vez, pensando que yo no tenía nada para aportar a esa antología ya que no tenía familiares desaparecidos ni había vivido tan de cerca las consecuencias de la dictadura militar y su sinfín de violencia, de vulneración, de violación de derechos humanos. Y fue en ese momento, cuando escuché esa palabra, violación, cuando de pronto delante de mí abrí una hoja de Word y empecé a escribir y no paré. En apenas minutos escribí el primer relato, puse por primera vez en mis palabras la historia del abuso, que empezaba así:

“Tocó timbre y lo dejé pasar. Sabía que vendría tarde o temprano. Siempre pasaba por mi casa cada vez que viajaba a La Plata, al menos una vez al mes. La usaba como a un galpón, venía a hacerse chapa y pintura, a poner su pija en remojo. Era como un depósito de carne que se deshacía al sol mientras esperaba la próxima visita.

Mi mamá se había ido temprano a trabajar. Casi siempre tomaba el bondi a mediodía, pero ese día la revista cerraba temprano. Y mi hermano estaba trabajando. Así que estaba sola, recostada en mi cama de una plaza, en mi cuarto de paredes rosas, con el pijama de verano que mi madrina me había regalado para mi cumpleaños de quince: un short turquesa con un elástico negro que ajustaba mi cadera y una musculosa también negra, con algunas mariposas que danzaban a la altura del pecho.

Entró sonriente con su uniforme puesto. Ya me había olvidado lo que era desatarle los cordones. Dejó su arma arriba del armario del comedor, ahí donde casi no se ve, y se fue a la habitación de mi hermano a desvestirse. Quería pegarse un baño rápido antes de seguir viaje. Me metí en la cama una vez más. Cerré los ojos”.

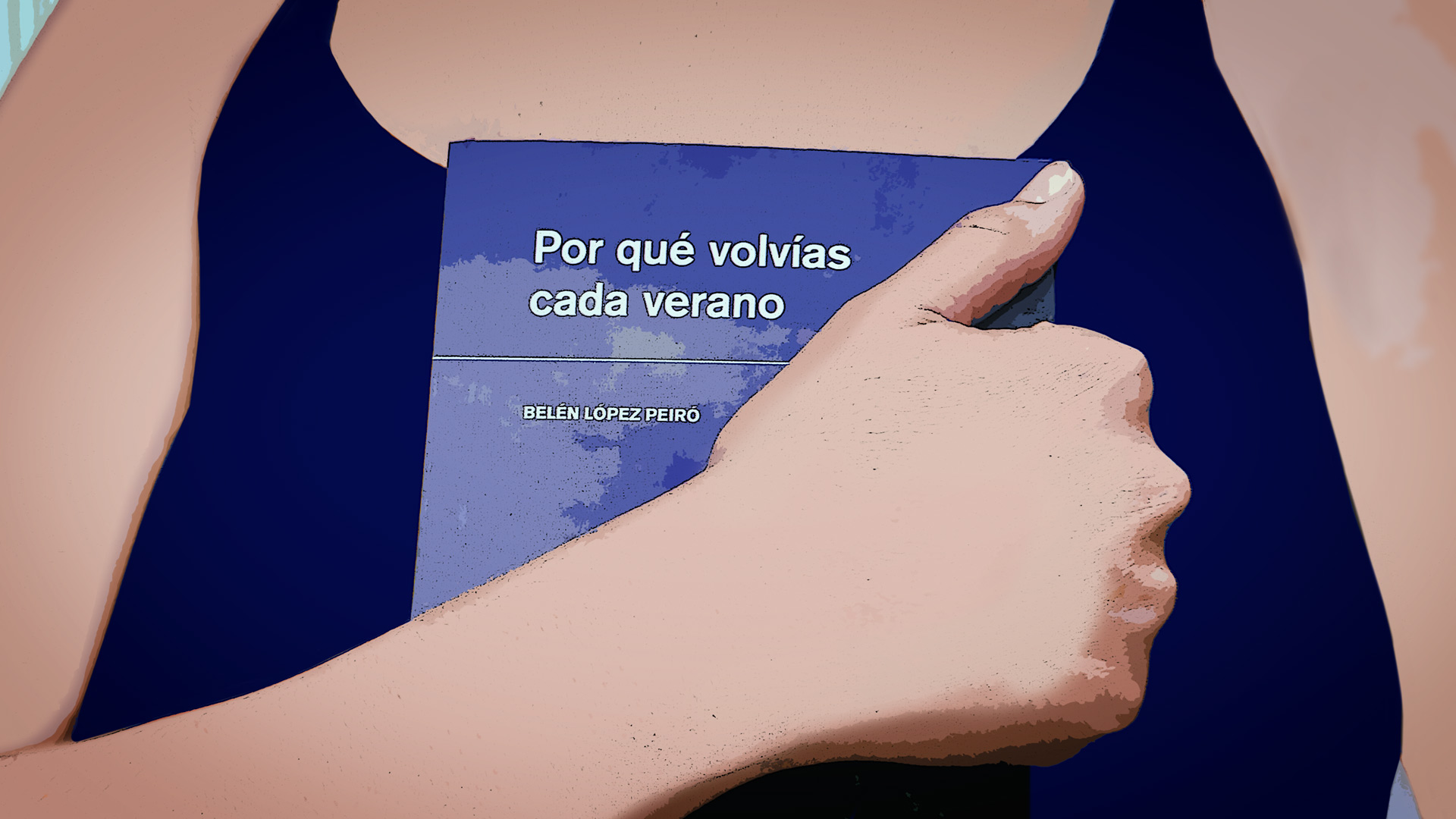

Así empecé a escribir los primeros textos de un libro, así empecé a reconocer que yo misma, en primera persona, había vivido los abusos, y a entender que eso no era una marca, una huella en el cuerpo que me invalidaba sino que, al contrario, me empoderaba y me permitía transformar ese abuso en algo grande, para que mi vida no termine ahí sino que recién empiece, para hacer de ese hecho que no elegí algo valioso, una justicia personal: un Por qué volvías cada verano.

El 8 de marzo de 2017 me calcé las zapatillas y fui con Vale a la marcha con cartel en mano, me compré unos pines de Ni Una Menos y los colgué en la mochila, pasé a visitar a mi compañera Caro que iba agrupada con la Asamblea Lésbica Permanente y tomamos unas cervezas mientras marchábamos a Plaza de Mayo.

Lo loco es que esta vez ya no estaba triste, ya no quería cerrar los ojos, la denuncia se había convertido en una fiesta. Habíamos tomado la calle, un espacio que para ese entonces no era nuestro, y habíamos alzado la voz en un solo grito sororo de cuando jugábamos a los indios de chicas, tapándonos la boca como un gran malón de cautivas, de mujeres, pintándonos la cara con purpurina verde y violeta, con pinturas de todos los colores sobre nuestros rostros como si fuésemos a la guerra, porque ésa sí que para nosotras era nuestra guerra y el dolor de las pibas que perdimos en esa batalla era muy fuerte y nos calaba hondo.

En mayo, cuando se celebró la Feria del Libro de Buenos Aires, Gabi me invitó a leer con ella, Luciana Peker, Marta Dillon y otras periodistas feministas y escritoras de Las 12, en el Stand de Página 12. Yo invité a toda mi familia, a mis amigas, mis compañeras de facultad, de trabajo, y todas las personas que estaban ahí no sabían absolutamente nada de lo que estaba escribiendo, de qué iba a leer. Solo mis compañeras de taller estaban al tanto. Y cuando me subí al escenario leí este fragmento, que dice así:

“Las putas cogen mejor porque cogen sin miedo. Yo cojo con vergüenza, con dolor. Y me duele porque no me mojo, porque cuando me tocan no me caliento. Porque cuando me hablan al oído y escucho la voz de un hombre no se me mueve ni un pelo. Me excita verlos, me excitan sus manos, pero no soporto el tacto. Con solo imaginar el roce, mi piel se vuelve áspera y mis pelos se erizan, al igual que mis tetas. Disfruto cada vez que ellos cierran sus ojos, cada vez que los siento acabar adentro mío. Pero no puedo dejar de oír, no puedo descansar la vista, no puedo dejar de fruncir el culo. Pocas veces en mi vida gocé y eso se nota. Se nota en mi mirada, se nota en mi andar, se nota en mi voz. ¿A quién quiero engañar? Siento culpa. Culpa por despertar y no ser la víctima que todos esperan. Culpa por elegir coger después de que me cogieran. Culpa por querer mojarme, por desear muchos hombres, por querer acabar cada día, por sonreírles en vez de sentir desprecio. Culpa por querer que acabe el dolor. Por querer acabarle al dolor. Por querer acabar. Con esto”.

En junio de 2017 ya no era la misma. Ese día estuve a primera hora en el lugar que Ni Una Menos había pactado el encuentro, cerca de Avenida de Mayo y San José. Hacía un poco de frío pero yo llevaba una remera violeta con inscripciones en blanco y me había adornado la cara con un punto color rosa en la frente y un par de brillos en el pecho. Había comprado por primera vez el pañuelo verde y lo había atado en mi mano izquierda. Cuando Marta Dillon me vio a un costado, me invitó a agarrar la bandera de Ni Una Menos y en solo segundos estaba llevando desde el centro esa bandera enorme que ocupaba todo el ancho de la calle pero que parecía liviana con todas las demás mujeres que me ayudaban a sostenerla.

Cuando llegamos a Plaza de Mayo, llevamos la bandera muy cerca del escenario y con la oscuridad de la noche la hicimos brillar, rosa, con nuestros cánticos que resonaban en cada rincón del centro de Buenos Aires.

Nunca más volví a sentirme sola.

Juntas somos más fuertes.