Ventanas

Hay casas que son muchas casas, están en esos edificios con patio interior al que miran todas las ventanas. En Buenos Aires he visto un par, en uno de esos vive mi amiga Tamara. Es un lugar elegante y por eso llama la atención la ausencia total de privacidad. Más raro es que todos se ven, pero nadie interactúa. Tamara y yo nos sentamos en su sala a tomar el té, por ejemplo, y por la ventana se ven las ventanas de enfrente; nos acercamos un poco más y vemos las de arriba y las de abajo. Todas están llenas, siempre pasa algo. Hay una jovencita que practica el violín cada tarde y hace un ademán tembleque cuando arranca. Hay dos viejas emperifolladas que juegan cartas y comen torta. Hay un chico que estudia acodado en la ventana y Tamara dice que si tuviera quince años más le saltaría encima. Hay una jaula con un pájaro al que una niña alimenta con salchicha. Tamara no sabe los nombres de nadie. Cree que la niña se llama Violeta porque su hijo Pablo la mencionó el otro día: “Violeta es disexual” le dijo. “¿Quién es Violeta?”, preguntó Tamara. Él le dijo que la del 4–k. Cada tanto voy a visitar a Tamara; ella fuma y habla de lo de siempre: de su divorcio.

Yo miro las ventanas de afuera y pienso bobadas, como que esas personas conforman un elenco de actores y, salvo la jovencita del violín, sus partes deben transcurrir en silencio. Siempre caigo en la tentación obvia de imaginar que un día alguien va a salirse del guión y a dañarlo todo. A perturbar esa convivencia ascética y silenciosa. A gritar por la ventana: ¡Violeta es disexual!, o alguna otra cosa. Pero eso no sucede. Llevan allí más de un siglo: las ventanas, digo; y la idea de que la vida transcurre de adentro para afuera y se enmarca en un solo plano. Tamara, cuando nota mi interés desmedido por su vecindario, me desanima: dice que a la noche cambia el panorama, cambian los personajes, se banaliza la escena. En lugar de la violinista hay un niñito jugando a la Play, y el violín yace apabullado detrás del sillón; en la mesa de las viejas hay un florero horroroso; en lo del chico lindo hay también una chica linda que se lo come a besos; en la ventana del pájaro ya no está Violeta, sino sus papás haciendo la sobremesa: él se fuma un puro y ella se toma una copita de oporto. “¿Cómo sabes que es oporto?”, le pregunto. Tamara alza los hombros. Y en su ventana, continúa, aparece ella con su eterno cigarrillo y mira el patio vacío, oscuro como un pozo sin fondo. Allí se queda hasta que se hace tarde y todos, uno a uno, van cerrando las cortinas.

Tarde gris en el Brighton

Esta última semana podría resumirse en una sucesión de días grises y lluviosos, y en ganas de tomar vino. Lo del vino suele repetirse, es verdad, y a medida que pasan los años muta, por ejemplo, en ganas de tomar whisky. Y, si nos ponemos muy sinceros, también podríamos decir que hay días de días en que la vida se complica y el clima la acompaña y, supongamos, pisas mierda de perro con tus zapatos nuevos, o viejos, qué importa –mierda es mierda al fin y al cabo–, y el caso es que hasta el yogurt te pide un chorrito de vodka. Así anduvo la ciudad la última semana, y yo también. Caminaba por la calle y leía en las caras de la gente, envuelta prematuramente en sus pullovers, la frase “me quiero entonar al son de una canción francesa”. Porque así de específicas pueden ser las caras de la gente. Hasta que un día, mientras trataba de elegir mi propia canción francesa y un paraguas de dos pesos en un puesto del microcentro –porque otra vez se había venido el aguacero–, me encontré con un lugar en el que querría pasar muchos días grises y tomar muchos vinos tintos: el Café Brighton. Pura madera, arañas colgando del techo, espejos y más espejos. Los meseros llevan un corbatín bordó que hace juego con el mobiliario y ejercen su oficio en el medioevo mismo: “¿Otra copa de vino, madame?”. “Oui”. Ya sé que el Brighton es inglés, pero qué me importa. Esa tarde el lugar estaba casi vacío. Aparte de mí, había un par de tipos empapados de lluvia y acento british. Todavía ni se olía el after office. Pero los lugares nobles se bastan solos. Mientras los british pedían un par de cervezas y su correspondiente picadona, el pianista, como si me hubiese leído el pensamiento, empezó a tocar una versión extraña de Le Tourbillon de la vie. Yo solo lamenté no haber nacido cincuenta años antes y no llevar puesto un vestido largo con abertura pronunciada, para apoyarme en el piano, ladear la cabeza y cantar bajo la luz de un reflector que resaltara el carmín de mi labial –y ese lunar falso que, de haber vivido en cualquier otra época, me habría tatuado. Y pese a que afuera el cielo siguió derramando sobre Buenos Aires sus colores tristes, ese día pasó a ser otro, y yo me pasé al champagne.

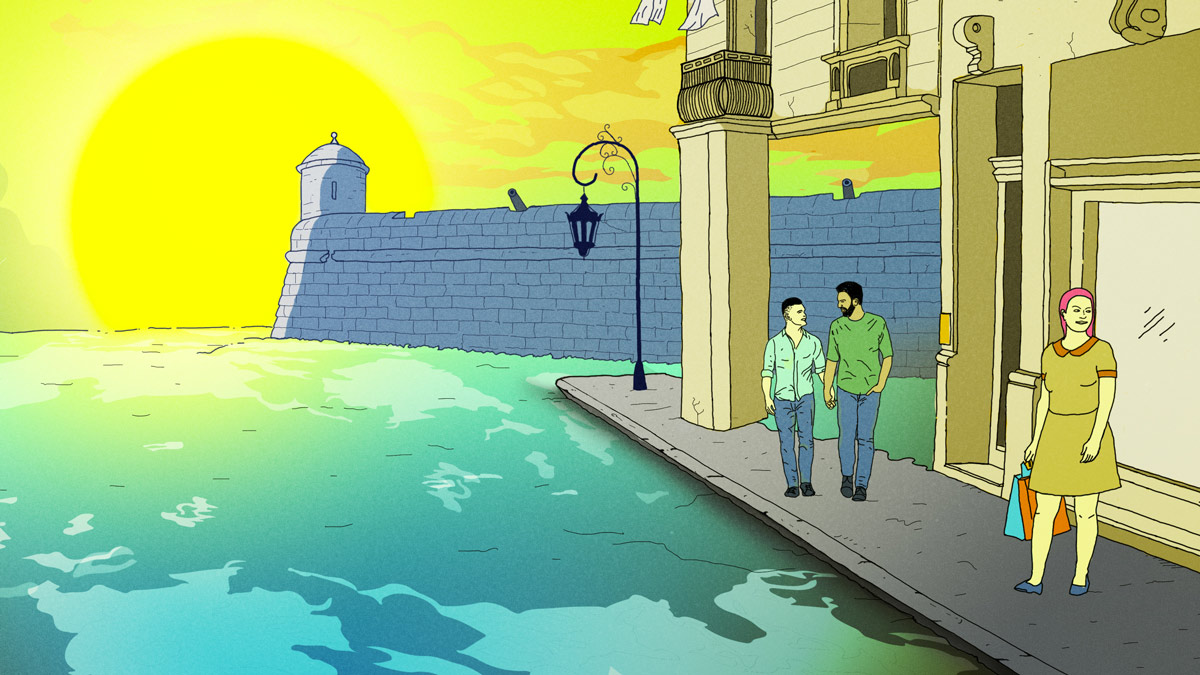

Bajo el mismo sol

Por estos días me acuerdo de mi mamá porque hay unos señores en la vereda de la esquina rompiendo el piso para arreglar no sé qué. Llevan allí una semana, trabajando bajo el sol, envueltos en la más asquerosa humedad. A mi mamá no había nada que le diera más lástima que esa gente que trabajaba bajo el sol. Lo repetía siempre que pasábamos por una calle cortada y había un grupo de señores fornidos y tatuados picando el piso, sudando el alma, la piel carbonizada. Mi mamá se paraba en el carro y les daba un billete, una moneda, lo que fuera: “Cómprese algo de tomar, señor”, le decía al hombre, casi sin mirarlo, arrancaba rápido y la cara se le desencajaba. Era mejor no hablarle en ese momento porque cualquier palabra que le saliera de la boca se le venía con todo y lágrimas. En Cartagena, donde todavía vive mi madre, suele hacer treinta y muchos grados todo el año. Trabajar bajo el sol no es cualquier cosa: hay gente que se seca y se muere. Mi ciudad era un puerto español donde desembarcaban esclavos que trabajaban a cielo abierto hasta que el cuero les diera. Por eso es terrible ver a esos hombres cavando fosas en las vías, protegidos nada más que por una gorrita china de los Yankees y el torso desnudo. Es como un rezago, otro. Para mi mamá esa debía ser una de las imágenes más vívidas de la injusticia: que alguna gente trabajara bajo techo, con vista al mar y su camisa almidonada, y que otros trabajaran bajo ese sol caribeño que perfora la mollera; pero lo de los hombres trabajando al sol eran segundos en su día, que normalmente estaba lleno de otras cosas. No era que mi mamá militara en un movimiento pro sombra para obreros viales, ella ejercía esa misma compasión estéril que ejercemos la mayoría de los más o menos acomodados. El otro día hacía un sol tremendo y un calor húmedo que te enchumbaba la cara de angustia, y fui con una amiga a tomar algo frío al bar de la esquina de mi casa. Por la ventana veíamos a los hombres que golpeaban el piso con mazos enormes. Le conté lo de mi madre y mi amiga dijo que qué exagerada, que eso era un trabajo gracias al cual esos hombres comían, y que había cosas más graves y que… ya ni recuerdo, dijo todas esas cosas que uno dice, amparado en la idea de que el hecho de tener un trabajo lava cualquier porquería; como si “trabajo” fuera una cosa abstracta y no un abanico de opciones que va desde criticar manjares para una revista gastronómica hasta limpiar mierda ajena en un baño público. Como si eso que sabemos todos, el tipo de allá afuera lo ignorara. Mientras sorbía mi té frío, uno de los obreros se secó la frente con la manga, usó la mano de visera y miró alrededor: recorrió despacio media circunferencia y nos pasó por encima. Sus ojos nunca se cruzaron con los míos. Después, como si no hubiese encontrado lo que buscaba, volvió al mazo y golpeó el piso.

El mar

Hay días que me levanto con unas ganas incontenibles de meterme en el mar. Abro los ojos, miro a Teo y le digo: “Necesito ir al mar”. Él me da palmaditas en la mejilla: “Sí, sí”, y sigue durmiendo. Es así: nací en el Cartagena de Indias, Colombia, y me harté del mar. El mar era algo que estaba ahí, llenando un espacio enorme, frente al que uno podía hacer esas cosas como contemplar el sol, zambullirse en el agua al final de la tarde, o la luna reflejarse coqueta al llegar la noche: porque todo eso que canta la poesía berreta ocurre tal cual. Y cuando un verso malo se repite todos los días de la vida se convierte en crack, veneno puro. Por eso, lo de extrañar casi no se me da. Pero ciertas mañanas, decía, amanezco con la necesidad de abrir la puerta de mi casa porteña, meterme en mi mar caribeño y después volver a mi casa porteña. O sea, lo que extraño no es el espacio físico, sino la sensación del agua tibia cubriéndome desde el dedo gordo del pie hasta el moñito tomate en el que suelo recogerme los pelos. Es como si necesitara apagarme y volver. Reset. No conozco una sensación similar: meterse en el mar durante tres, cuatro, cinco segundos no se parece a nada. O sí, dicen que es lo más parecido a vivir en el útero, pero supongo que ningún feto ha podido confirmarlo. Cuando me levanto así, con caprichos exóticos, me parece que estoy encarnando una de esas frases hechas, infladas, que larga la gente ante la vulnerabilidad ajena. Esta gente te mira fijo mientras hace cosas sutiles con sus manos –como cambiar de posición al escarabajo de cerámica que adorna una mesa repleta de escarabajos de cerámica–: “Elegir es también perder”, o “Perder es ganar lo insospechado”, o “Extrañar es saludable”. Sentir la necesidad de meterse en el mar caribe una mañana invernal en Buenos Aires es, como esas frases, un lugar común disfrazado de extravagancia. Supongo que uno no piensa que le va a pasar algo tan obvio como extrañar cuando un día decide olímpicamente que su vida está en otro lado, deja la que tiene y se dibuja un mapa nuevo: acá un campito verde, allá un río que huele, en el medio un obelisco y mujeres rubias, muchas rubias, para que esta morocha se luzca más. Y así, va creando su propio nuevo mundo feliz. Hasta que un día se levanta sobresaltado, mano en el pecho, respirando con dificultad. “¿Y el mar?”, se pregunta. “Sí, sí”, dirá quien esté a su lado, con un par de palmaditas condescendientes.

Tango

Me encuentro con Lola en una tarde de mayo: las ventanas del bar chorrean otoño y los ánimos, melancolía. Lola me dice que cada vez la aflige más esto de que cierta gente querida, que antes solía estar presente en su vida, desaparezca de pronto. Y no porque se muera sino porque sí: porque la vida de uno dobla por una esquina y la vida del otro sigue de largo, o dobla en sentido contrario y nunca más se vuelven a cruzar. Y todo lo que queda es el recuerdo, tan poco riguroso. Esto me lo dice porque ha agotado recursos buscando amigos ausentes –Facebook mediante– y no ha dado con ellos. Le interesa en particular una amiga sueca que conoció en Bolivia: se llamaba Birgitta y durante un tiempo se escribieron y hablaron por teléfono. Pero después desapareció y Lola no se dio cuenta hasta tiempo después. ¿Qué habrá sido de Birgitta?, se preguntó un día y le escribió un mail. A la semana de no recibir respuesta, la llamó por teléfono a su casa en Berna. “¿Chi?”, le contestaron en italiano. Lola pensó que sería alguna compañera de piso. Le volvió a escribir y a llamar varias veces y todo lo que consiguió fue un “basta così, pezzo di merda!”. Entonces decidió limitar su búsqueda a Internet. Le digo que no entiendo por qué pone tanto empeño en traer de vuelta a Birgitta, por qué no le basta con mirar las setecientas fotos que se hizo con ella en el lago Titicaca. Ella no entiende por qué le digo eso, a ella le parece que abandonar a las personas en el recuerdo es irlas borrando de a poco. Yo creo que los recuerdos y las personas ganan cuando se hacen difusos, como dice el tango del verso aquel que no podemos… Creo que los mejores relatos son esos a los que el tiempo les pasó por encima y ya mucho no se parecen a lo que fueron, pero en cambio son lo que uno prefirió guardarse. Le pregunto a Lola qué va a hacer si encuentra a Birgitta y se encoge de hombros. No me dice, pero seguro que piensa lo mismo que yo: si Lola encontrara a Birgitta la perdería de vuelta. ¿Por qué? Porque ya le pasó y la cabeza es predecible. Porque Birgitta es su recuerdo y eso ya lo tiene. Quizá la gracia de ciertos cruces de camino consista en dejar que se bifurquen hasta hacerse una línea recta como el horizonte. O como la muerte clínica. Entonces sería inútil forzar un nuevo cruce. Y entonces tendríamos que convencernos de que el mejor lugar para guardar a las personas es en la memoria. Entre más difusa y lejana mejor. Como la neblina del ayer, dicen. O, mejor, cantan.

*Estas crónicas fueron publicadas originalmente en el diario Crítica de la Argentina.